Разговор с итальянкой в городе Болонья, 2007г.

— В Центральной Азии мы не можем свободно перемещаться из одной страны в другую, ни тем более легко заниматься торговлей товарами

— В Европе тоже так было 100 лет назад

Hаиболее эффективным примером того, как интеграция способствует развитию, является сотрудничество в рамках Европейского Союза. Если Центральной Азии нужно всестороннее экономическое и социальное развитие, ей можно и нужно ориентироваться на уроки интеграции Европы. Этому благоволят и некоторые параллели в истории интеграции двух регионов, опираясь на которые государства могут выстраивать стратегию тесного регионального сотрудничества. Кроме этого, сама Европа может способствовать развитию региональных механизмов в регионе. Инициативы и обмен опытом в рамках межрегионального сотрудничества “ЕС — Центральная Азия” потенциально способствуют возобновлению интеграционных процессов в Центральной Азии.

Проект Центральной Азии стал почти утопией, а попытки его реанимировать прекратились

Наследие Центральной Азии

Центральная Азия, включающая в себя постсоветские страны – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – представляет собой регион с общими этническими, историческими, религиозными и культурными корнями. Неслучайно, что после провозглашения своей независимости в начале 90-х страны Центральной Азии озвучили свою заинтересованность в идее регионального сообщества. В январе 1994 г. в Ташкенте было подписано соглашение о создании Центральноазиатского Экономического сообщества (ЦАЭС) между Узбекистаном и Казахстаном, к которому вскоре присоединилась Киргизия. Страны приступили к разработке и реализации проектов, направленных на углубление экономической интеграции в Центральной Азии. В первые же годы руководители стран подписали ряд основополагающих документов, ясно подчёркивающих их видение того, что регион является единым, а именно центральноазиатским.

Нужно отметить амбициозность инициатив, имевших место в новой истории Центральной Азии. При Центральноазиатском союзе был учреждён Межправительственный совет, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, а также миротворческий батальон – Центразбат. Кроме этого, был учреждён Центральноазиатский банк сотрудничества и развития с первоначальным капиталом в 9 млн долларов [1]. Стороны даже говорили о планах создания Центральноазиатского парламента. В апреле 1995 года, в Бишкеке премьер-министры Казахстана, Киргизии и Узбекистан подписали 5-летний план экономической интеграции. В декабре 1997 года в Астане президентами стран был подписан протокол об образовании международного консорциума по энергии, водным ресурсам, продовольствию, минералам и сырым материалам. В 1998 году министры Узбекистана, Казахстана и Киргизии обсудили основные вопросы вододеления, окружающей среды, миграционной политики и экономического развития. Таджикистан присоединился к группе в 1998 году — после чего страны подписали соглашение о создании гидроэнергетического консорциума и договорились об общих принципах для создания единого рынка. Обращая внимание на динамику встреч руководств, некоторые исследователи отмечали, что Центральная Азия смогла развить наднациональные координирующие структуры, которые были более эффективными чем механизмы СНГ [2]. Нужно подчеркнуть, что ввиду провозглашённого нейтралитета Туркменистана, страна не присоединилась к инициативам, однако президент С.Ниязов также говорил о необходимости создания Конфедерации пяти центральноазиатских республик в середине 90-х годов [3].

Несмотря на позитивный старт, интеграция оказалась недостижимой в последующие годы. В результате трений между странами, после амбициозного Центральноазиатского союза, сотрудничество переименовалось в Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС), а потом в Организацию центральноазиатского Сотрудничества ОЦАС (декабрь 2001 года). По инициативе Узбекистана в мае 2004 года Россия была приглашена в ОЦАС. Есть мнение, что Россия была призвана стать посредником в затянувшихся спорах между самими странами, которые на тот момент оказались слабее своих же интеграционных инициатив [4]. Далее ОЦАС и вовсе объединилась с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭс) и перестала существовать.

Следует отметить, что пройдёт всего пару лет, и в 2007 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь попытается выступить с идеей Центральноазиатского Союза, который включал бы все 5 государств региона, между которыми должно быть свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей [5]. Поскольку идея не нашла отклика, проект Центральной Азии стал почти утопией, а попытки его реанимировать прекратились.

В случае с Центральной Азией, объединение естественно в силу схожести культуры народов и их взаимозависимости

Сравнительный анализ

Следует задать вопрос насколько конструктивно отрицание единства региона, если от его экономической интеграции зависит его место в мире 21-го века? Именно экономическое сотрудничество, а затем и интеграция Европы позволило последней восстать из пепла войны и возродиться как мировой центр силы. Геостратегическое положение Центральной Азии лишает её своих выходов к морям, наличие ценных природных ресурсов не вечно, а расположение в сердце Евразии само по себе диктует объединение региона для того, чтобы не остаться на периферии мирового развития. Основоположник неофункционализма, ведущей теории Европейской интеграции, Эрнст Хаас, изучал вопрос применения Европейского опыта вовне [6]. У Центральной Азии есть определённые особенности, которые делают её схожей с Европой до интеграции. Последнее означает, что при заинтересованности сторон она может быть тем самым уникальным регионом, где европейский опыт может быть успешно адаптирован.

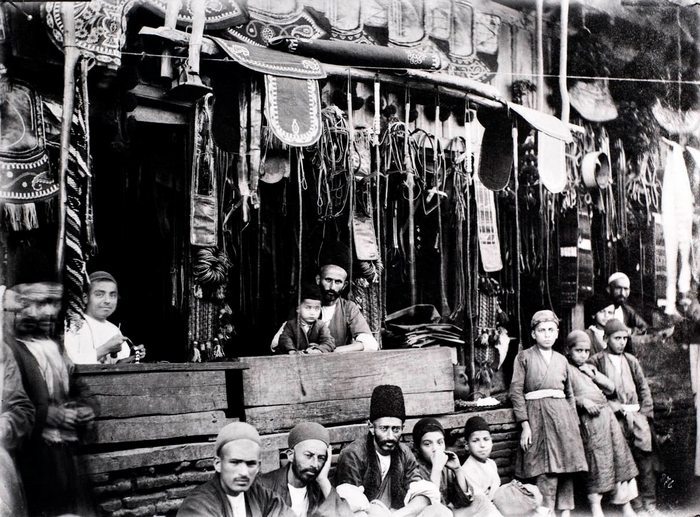

В первую очередь нужно обратить внимание на этнико-культурную общность народов Центральной Азии. Жители Центральной Азии включают в себя людей тюрко-монгольского и иранского происхождения. Основные этнические группы обобщённо называют себя казахами, каракалпаками, кыргызами, туркменами, таджиками, уйгурами и узбеками. На протяжении веков тюрки сосуществовали с персами, персидский и тюркские языки использовались при дворах правителей, а население зачастую смешивалось (что видно и невооружённым глазом, глядя на людей из Центральной Азии). Несмотря на отличия в одежде и внешнем виде, всем народам региона присуща общая культура, которая имеет истоки не только в исламской традиции, но и в доисламских обычаях. Неслучайно джадиды, представители интеллигенции дореволюционного Туркестана, именовали себя сторонниками движения единого Туркестана и выделяли население региона как особую общность [7]. Общее цивилизационное начало, подобное общности европейских народов, выступает объединяющим фактором людей. Так, идея Европы появилась задолго до зарождения ЕС в предложении о Пан-Европе австрийского князя Ричарда Куденхов-Калерги в 18-м веке, а затем и в памфлете французского политика Аристида Бриана в 20-е годы прошлого столетия. Европе понадобилось время (и две мировые войны), чтобы оформить её надлежащим образом. В случае с Центральной Азией, объединение естественно в силу схожести культуры народов и их взаимозависимости, что и было продемонстрировано интеграционными инициативами независимых республик. Преимущество Центральной Азии в том, что обоюдная заинтересованность в разрешении конфликтогенных проблем, а также до сих пор имеющиеся хозяйственные связи между странами т.е взаимозависимость, создают более благоприятные условия для интеграции, в отличие от разрушенной войнами Европы.

Во-вторых, как в доинтеграционной Европе, в Центральной Азии есть жизненно важные секторы и нехватка ресурсов, от которых зависит функционирование экономик. В Европе прошлого столетия производство стали и угля должно было стать подотчётной региональному координирующему центру для того, чтобы снизить напряжение между Францией и Германием — локомотивами европейской интеграции. Решив проблему угля и стали, Европа приступила к интеграции в транспортном секторе, затем в торговле, в сельском хозяйстве и тд. Концепция «spillover” («распространение» или «переток») Э.Хааса гласит, что успех в интеграции одной отрасли экономики неизбежно влечёт успех в другом секторе. В Центральной Азии камнями преткновения выступают водопользование и энергоснабжение, и именно этому были посвящены инициативы в рамках регионального сотрудничества. Так, если странам региона удастся обоюдно признать, что вода — это общий ресурс, и разрешить проблемы водопользования, им автоматически можно будет договориться об энергоснабжении. Если же они интегрируют транспортный сектор, то это заставит их сотрудничать в торговой и таможенной политике и т.д.

В-третьих, схожестью является наличие внешних угроз, как реальных, так и предполагаемых. Сюда входят не только геополитическое соперничество держав и их заинтересованность в доминировании в этом богатом энергетическими ресурсами регионе, но также транснациональные угрозы. Подобно сплочению Европы против коммунизма, центральноазиаты едины в своём восприятии таких угроз как наркотрафик, терроризм, а также подпитывающей иx идеологии. Именно сфера безопасности стала ключевой, где воля стран была единой. Aналитики утверждают, что во время ЦАЭС существенным результатом было соглашение о совместной борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и вопросами безопасности [8]. Сюда можно также добавить создание в Центральной Азии Зоны свободной от ядерного оружия, одно из весомых достижений регионального сотрудничества по сей день.

В-четвёртых, национализм зачастую шёл вразрез с устремлениями стран к интеграции. Определённые аспекты теорий Европейской интеграции нашли своё подтверждение и здесь. Так, например, изначально позитивное стремление стран оказалось заторможенным ввиду трений между странами, которые не захотели отказываться от своих амбиций независимости. Стоит вспомнить работу Леона Линдберга, ещё одного представителя неофунционализма, писавшем о парадоксальности того, что прогресс в интеграции может привести к обратному результату, так как интеграция порождает «стресс» у государств [9]. Линдберг подчеркнул, что «стресс» в худшем случае может привести к обратному процессу, а именно состоянию spill-back (обратного хода). Так, он обратил внимание на некоторые осечки в Европейском проекте с 1960-х, когда несмотря на договорённость о создании Европейского Сообщества Угля и Стали в 1958 году, т.е существование наднационального механизма, страны Европы всё ещё предпочитали решать проблемы угля на двусторонней основе. Кроме того, наблюдалась ситуация, когда несмотря на разговоры о единстве, члены ЕС вводили также и нетарифные барьеры, чтобы защитить свои экономики от конкуренции. Этот процесс воплотился и в Центральной Азии: например, в 2000 году Казахстан в одностороннем порядке оставил тарифное и нетарифное регулирование торговли в Центральной Азии [10]. В свою очередь политика Узбекистана в отношении валютного регулирования также выступила серьёзным препятствием для интеграции.

В-пятых, становление Европы шло наряду с дебатами между сторонниками единого региона и евроскептиками. Многие называли идею объединённой Европы утопией и недостижимой целью. Тем не менее Европа строилась и под влиянием евроскептиков. Ввиду сильных позиций европессимистов в Великобритании, страна решила покинуть Европейский Союз к 2018 году в результате референдума 2016 года [11] . Тем не менее, поскольку Великобритания изначально имела непростые отношения с ЕС, её выход не означает прекращение европейского проекта. Схожая ситуация в отношении идеи интеграции наблюдается и в Центральной Азии, где пессимизм в отношении единого сообщества преобладает. Скепсис, в принципе, обоснован, и продолжение дебатов приветствуется, т.к задачей здесь является найти оптимальное решение для Центральной Азии и её становлению в мире после 2017 г.

В пользу интеграции Центральной Азии говорит её выгода для сторон на многих уровнях. Определённая схожесть предпосылок в истории интеграции двух регионов, даёт повод задуматься о том, как регион должен выстраивать стратегию тесного регионального сотрудничества в будущем. Как в Европе до интеграции, в регионе есть единое идеологическое наследие, разный уровень развития стран, внешние угрозы, а также необходимость сотрудничества по спорным вопросам. В Центральной Азии пока нет крупного внешнего финансирования, без которого интеграция Европы не состоялась бы (вспомним План Маршалла для Европы). Однако немаловажен тот факт, что необходимость регионального сотрудничества подчёркивается самим ЕС, который осуществляет свою политику в регионе преимущественно на двусторонней основе, но также уделяет внимание и региональным проектам. Как мировой экономический и политический игрок Европа уже является проводницей своего опыта с регионом.

В каких областях Европа может способствовать интеграционным механизмам в Центральной Азии?

ЕС — Центральная Азия

За время независимости стран Центральной Азии во внешнеполитической стратегии ЕС можно выделить существенное изменение, которое позволяет говорить о том, что регион был выделен со стороны ЕС как особая общность, а не просто образование постсоветских государств. Так, если поначалу Центральная Азия не рассматривалась в качестве отдельного региона, и техническая помощь и сотрудничество со стороны Европейского Союза определялись в рамках проекта ТАСИС (TACIS – Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States), где речь шла о помощи всем постсоветским государствам, впоследствии это видение изменилось [12]. Напоминая процесс разделения сфер влияния в послевоенной Европе, Запад и Европа в особенности, впоследствии задумаются о политической целесообразности выделения региона в противовес России.

Именно после слияния ОЦАС и ЕвразЭс, в 2007 году наступает черёд более активной политики ЕС в pегионе. В декабре 2006 министр иностранных дел Германии Ф. Штайнмайер заявил, что несмотря на тесные исторические связи с Россией и Китаем, Центральная Азия должна оставаться свободной от какой-либо из монополий [13]. Уже 22 июня 2007 г. ЕС принял Стратегию партнёрства для Центральной Азии. Таким образом, ЕС продемонстрировал свой план сближения с регионом и отхода от выстраивания отношений только на основе двусторонних Соглашений о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) с республиками Центральной Азии.

Одной из основных целей политики ЕС в регионе является его развитие. Принимается региональная стратегия помощи Центральной Азии на 2007-2013. В 2015 году в своих заключениях Совет Европы отметил о благоприятных условиях для дальнейшей политики ЕС в регионе благодаря увеличению пакета для двустороннего и межрегионального сотрудничества ЕС с Центральной Азией на период 2014-2020 годы. Речь идёт о 1,068 миллиардax евро, а именно о 56%-ном приросте вклада по сравнению с объёмом программы на 2007-2013 годы [14]. В этом же документе красной линией проходит целесообразность продвижения региональных инициатив в Центральной Азии. ЕС также утверждает должность Специального Представителя по региону.

В каких областях Европа может способствовать интеграционным механизмам в Центральной Азии? В документах Совета Европы особое внимание уделяется развитию транспорта, который является одним из барьеров для интеграции стран Центральной Азии. Так в пункте 15 говорится: «В областях энергии и транспорта, сотрудничество между ЕС и Центральной Азией должно отдавать приоритет интеграции Центральной Азии между собой и в международные рынки», и далее «ЕС будет продолжать расширение Южного энергетического коридора на Центральную Азию и продвигать многосторонние инициативы в энергетике» [15]. Здесь же отмечается, что ЕС готов предложить свой опыт и технологии know-how для того, чтобы облегчить связующие цепи по транспортному коридору «Европа-Кавказ-Центральная Азия» [16].

Стратегия нацелена на построение прочной базы для эффективных торговых отношений. Так, ЕС поддерживает частный сектор в Центральной Азии — в рамках программы CAIP — Central Asia Invest Programme, которая нацелена на сокращение бедности за счёт роста конкурентоспособности малых и средних предприятий в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Программа работает на двух уровнях: на уровне центральноазиатских посреднических организаций (т.е. торговых палат, бизнес-ассоциаций) и на политическом уровне для улучшения делового климата [17]. Эти и другие программы показывают, что Европа преследует нормативную роль в Центральной Азии наряду с прагматичными интересами. Задача ЕС, как отмечают исследователи, заключается в продвижении новых регуляторных и институциональных рамок для создания лучшего бизнес и инвестиционного климата в этой части мира [18]. Именно поэтому Европа делает акцент на демократизацию и соблюдения прав человека, как на важных условиях продвижения экономической диверсификации и либерализации. В ответ, Центральная Азия также старается либерализировать определённые сферы экономики с различной степенью успеха. Несмотря на все противоречия политики стран региона, главной повесткой дня всегда остаётся развитие и рост экономических показателей, включая индекс человеческого развития. В этом отношении Европа выступает как своего рода ценностный ориентир для народов Центральной Азии, что также немаловажно для будущих взаимоотношений регионов.

Особого внимания заслуживают также межрегиональное сотрудничество по вопросам безопасности. Через определённые программы ЕС способствует сотрудничеству стран между собой. Например, проект BOMCA – Border Management Programme in Central Asia — самая крупная региональная программа, полностью спонсируемая ЕС. Около 33 миллионов долларов США были выделены лишь для этой программы между 2003 и 2014 [19]. Главная цель – снижение предложения наркотических веществ из Афганистана, проходящих через так называемый «северный маршрут». Ещё одна программа – CADAP — Central Asia Drug Action Programme, которая фокусируется на снижении спроса на опиаты и другие наркотики. Задача охраны границ, а также борьба с транснациональной угрозой наркотрафика требует координации всех центральноазиатских структур, таким образом, эти два проекта ЕС уже способствуют налаживанию диалога на региональном уровне.

Немаловажен и тот факт, что европейские дипломаты также способствуют сотрудничеству стран по спорным региональным вопросам, включая водопользование. ЕС проводил немало форумов на эту тему между сторонами, и известно, что бывший специальный представитель по Центральной Азии Пьер Морель потратил немало усилий и времени, помогая Таджикистану и Узбекистану придти к взаимному удовлетворяющему решению [20]. По запросу Таджикистана, Морель также уведомил Душанбе о готовности Брюсселя спонсировать строительство малых гидроэнергетических станций стоимостью в 60 миллионов долларов [21].

Европа также спонсирует инициативы в области образования (EUEI –EU Education Initiative) для того, чтобы повысить стандарты обучения и образования сферы образования в регионе, а также наладить исследовательский и академический диалог. Особо нужно отметить наличие CAREN (Central Asia Research and Education Network), призванной осуществлять обмен идеями, который, как подчёркивается, должен способствовать проведению регулярного политического диалога между сторонами [22].

От центральноазиатских стран зависит продолжение и углубление этого сотрудничества. Страны могут выдвигать свои инициативы, спонсирование которых со стороны ЕС будет способствовать более тесному региональному сотрудничеству [23]. Здесь стоит обратить внимание на изменения, произошедшие в Узбекистане в конце 2016 года. В ключевой стране региона, без участия которой региональная интеграция невозможна, подул, хоть пока и очень лёгкий, ветер перемен.

Интеграция транспортных сетей увеличила бы торговлю в регионе и повысила бы привлекательность Центральной Азии в качестве Евразийского транспортного моста

Новая динамика региона

С уходом первого президента Ислама Каримова к власти в Узбекистане пришёл новый руководитель Шавкат Мирзиёев. В Ташкенте сейчас более открыто говорят о диалоге исполнительной власти с народом, подотчётности власти народу и о необходимой либерализации. Узбекистан подаёт сигналы о намерении улучшить отношения с соседями, что было подкреплено и действиями: Ташкент инициировал региональные контакты на правительственном уровне.

В Европе это заметили, в марте 2017 г. был возобновлён диалог с ЕББР, отношения с которым были прохладными с 2003 года. Что немаловажно, в преддверии визита в Узбекистан президент банка C. Чакраборти заявил, что видит несколько сфер для сотрудничества, включая региональные взаимосвязи (коннективность) и интеграцию [24].

Немаловажно, что первыми государственными визитами президента Ш. Мирзиёева стали поездки в Туркменистан и Казахстан. По итогам бизнес-форума в Астане было подписано 75 контрактов на сумму, превышающую 1 млрд американских долларов [25]. Также отмечается, что сделанные работы по открытию границ, взаимному транспорту и торговле привели к тому, что взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 30% за последние 5 месяцев [26].

Эти изменения позволяют говорить о возможности возобновления дискуссий о региональной интеграции. В данный момент внутрирегиональная торговля в Центральной Азии весьма скромных размеров. Официально она составляет лишь 6% от общего регионального товарооборота. Однако есть и мнения наблюдателей, что цифра может отличаться от реального положения дел, т.к существует неофициальная торговля и товарообмен благодаря предприимчивости людей региона [27]. Единственное, что сдерживает транснациональную торговлю, это искусственные барьеры, созданные определёнными кругами элит региона.

Если у нового руководства Узбекистана будет достаточно политической воли и ресурсов укреплять сотрудничество и устранять барьеры для региональной торговли, главным преткновением для интеграции останутся несильно развитые транспортные сети. Здесь сотрудничество с Европой может быть особо полезным и перспективным. Интеграция транспортных сетей увеличила бы торговлю в регионе и повысила бы привлекательность Центральной Азии в качестве Евразийского транспортного моста, а также нового перспективного рынка, что будет отвечать интересам ЕС, а также Китая. Единый рынок будет также способствовать конкурентоспособности предприятий, а также диверсификации экономик. Открытие внутренних границ, и укрепление внешних с южного фронта, также повлияет на формирование мощного рынка туризма и услуг. Опять-таки, здесь можно опираться на опыт Европы, которая открыла внутренние границы и предприняла меры для укрепления внешних границ, создав при этом Информационную систему Шенгена (Schengen Information System), нацеленную на предоставление иммиграционной полиции немедленной информации об истории потенциальных визитёров.

Заключение

В вопросе интеграции налицо преимущества региона Центральной Азии по сравнению с разрушенной двумя войнами Европы. Углублённое сотрудничество будет гарантом удержания стран от войн и региональных конфликтов в будущем. Речь идёт в первую очередь о взаимовыгодном водопользовании, энергоснабжении, торговле и охране границ. Интеграция является не только рекомендацией, сколько насущной необходимостью, а если надо и обязанностью правительств, если они не хотят оставлять свои страны в незавидном положении сырьевого придатка мира. На начальных этапах становления государственности стран Центральной Азии, возможно и нужна была сильная рука автократов, равно как и укрепление государственности. Однако ставить карты на беспроигрышность национализма и авторитаризма в долгосрочной перспективе может стать ошибочным решением. Вопрос здесь в политической воле элит стран региона, и в том, кем себя эти элиты хотят видеть — привилегированным классом, либо более созидающим лидерством, остающимся в истории? Как никогда для всех стран Центральной Азии актуально создание условий для деятельности прослойки предпринимателей, которые по своей натуре являются естественными приверженцами интеграционныx проектов.

Интеграция — это игра с наибольшими выигрышами для сторон, однако она требует времени и политической воли, как видно из почти 60-летней истории ЕС. У Центральной Азии есть возможность сделать выводы из опыта Европы, а также опираться на помощь ЕС в разработке интеграционных инициатив с привлечением региональных и зарубежных экспертов. Привлекательность региона для инвесторов повысится в разы, если страны будут двигаться в сторону открытости. Сама Европа уже способствует этой цели, продвигая определённые региональные программы в Центральной Азии. Последней нужно воспользоваться этой возможностью и институционально оформить собственные региональные инициативы.

Источники:

- Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об учреждении Центральноазиатского банка сотрудничества и развития от 8 июля 1994 года (по состоянию на 23 августа 1996 года), http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25319

- Erhan Buyukakici “Patterns of integration in Central Asia”,

- Фергана.Ру: “В Таджикистане прошла международная конференция об интеграции в Центральной Азии”, 29.06.2007,

- Толипов Ф. “Большая стратегия Узбекистана в условиях геополитической и идеологической трансформации Центральной Азии», Издательство «Фан», Ташкент 2005, c.90-91

- Zhambekov N. “Central Asian Union and the Obstacles to Integration in Central Asia”, 01.07.2015 issue of the CACI Analyst, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13116-central-asian-union-and-the-obstacles-to-integration-in-central-asia.html, last accessed on 27.03.17

- Haas E. «The uniting of Europe” in “The EU. Readings on theory and practice of European integration» edited by B.Nelsen and A.Stubb, Lynne Rienner 2003.

- Критикуя использование слова «сарт» считая его оскорбительным, туркестанский драматург Махмудходжа Бехбуди писал «Если они спросят, кем мы должны вас называть если не сартами, ответ прост. Мы узбеки Туркестана, таджики Туркестана, арабы, тюрки, русские и евреи Туркестана. Если же они скажут, мы не можем отличить тюрков, арабов и персов Туркестана и нам нужно одно название для всех, мы им скажем «Пишите «мусульмане Туркестана». Цитата А.Khalid “The politics of cultural reform. Jadidism in Central Asia”, University of California Press, 1998, p. 184-215

- Nurzhan Zhambekov “Central Asian Union and the Obstacles to Integration in Central Asia”, 01.07.2015 issue of the CACI Analyst, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13116-central-asian-union-and-the-obstacles-to-integration-in-central-asia.html, last accessed on 27.03.17

- Leon Lindberg “Integration as a source of stress on the European Community System”, International Organization 20, no. 2 (1966): 228, quoted in “Toward a European Army: A Military Power in the Making?” by Trevor C. Salmon, Alistair J. K. Shepherd

- А.Кошанов, Б.Хусаинов «Проблемы интеграции государств Центральной Азии», Журнал Центральная Азия и Кавказ, 1, 2002

- Парадокс ситуации в том, что Великобритания хотела бы пользоваться всеми благами интеграции, но с наименьшими для себя издержками (включая ограничение миграции). И тем не менее, нужно подчеркнуть, что соотношение голосов показало, что сторонников выхода было ненамного больше чем приверженцев Соединённого Королевства в составе ЕС (48% «за и 51% «против»). Кроме этого, итог голосования с незначительным перевесом голосов «против» того, чтобы страна оставалась в ЕС, был неожиданностью даже для самих сторонников выхода.

- Центральноазиатские авторы отмечают «В Европе разработали концепцию «Центральная Азия и Кавказ», связывающую два региона в один геополитический проект, предусматривающий транспортное и трубопроводное соединение Европы с Азией в обход территории России. Выражением и воплощением этой концепции стала программа ТРАСЕКА (TRACECA), начало которой было положено в 1993 году. Эта программа охватывала пять центральноазиатских и три кавказских (Азербайджан, Армения и Грузия) стран с главной целью создания обширной международной сети в сфере транспорта, логистики, инфраструктуры, телекоммуникаций и энергетики, связывающей Европу через Кавказ с Центральной Азией вплоть до границ Китая. По определению, такой проект предусматривал и сам способствовал внутрирегиональному и межрегиональному сотрудничеству». Работа экспертной площадки CAPG «Алматы клуб» — «Центральноазиатское LEGO: кто конструирует регион». Под редакцией д.п.н С.Кушкумбаева, Алматы 2016, стр 14-15

- Voloshin G “The European Union’s Normative Power in Central Asia”, Palgrave 2014, p.43

- Council of the European Union conclusions on the EU Strategy for Central Asia Foreign Affairs Council, 22 June 2015, Brussels, p.4

- Там же

- Там же

- «Central Asia — Private sector», http://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia/eu-support-private-sector-development-central-asia_en

- Voloshin G “The European Union’s Normative Power in Central Asia”, Palgrave 2014, p.43

- European Commission “Central Asia – Border Management”, http://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia/eu-support-border-management-central-asia_en

- «Тhe European Union and Central Asia», edited by Alexander Warkotsch, Routledge, 2011, p.55

- Там же

- European External Action Service (EEAS) “The EU Strategy Implementation” document, available at https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_strategy_for_a_new_partnership_with_central_asia_implementation.pdf

- Для перечня программ ЕС в регионе по состоянию на 2014г. смотрите список доступный на сайте: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/uzbekistan/projects/overview/documents/20140519_2_en.pdf

- СAA Network: “Вай-дод, доллар! Американская валюта серьезно подорожала в преддверии визита ЕБРР”, 17.03.2017, http://caa-network.org/archives/8607

- Экспресс-К: «Нурсултан Назарбаев: контракты почти на $1 млрд подпишут Казахстан и Узбекистан в рамках бизнес-форума», 23.03.2017, http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=96985

- Tам же

- Отчёт CAA Network, «Круглый стол: Перспективы региональной экономической интеграции в Центральной Азии», 12.10.2016, http://caa-network.org/

http://caa-network.org/archives/8765

Таджикская электроэнергия поможет сменить род деятельности тысячам афганцев

Таджикская электроэнергия поможет сменить род деятельности тысячам афганцев