Фото: roskomsvoboda.org

Большой материал о фактах блокировок, полного отключения интернета (шатдаунов) в целых регионах соседней с нами страны. Поговорили с журналистами, блогерами и правозащитниками, которые рассказали об этих проблемах, исходя из своего опыта.

Как известно, интернет-цензура бывает разных видов: блокировка сайтов, шатдауны, давление на сайты административными или экономическими методами, слежка за пользователями (в том числе — с целью преследования за их онлайн-активность), установление чрезмерного контроля над интернет-пространством, негласные меры воздействия (DDoS-атаки неугодных интернет-платформ, заражение гаджетов активистов вирусами-шпионами) и ещё множество других способов цензурного воздействия.

В Республике Казахстан (РК) часть из этих методов применяется на постоянной основе (блокировка сайтов), часть — периодически в какие-то экстремальные моменты (полное отключение интернета), остальной арсенал применяется гораздо реже.

Мы пообщались с правозащитниками, журналистами, блогерами и работниками интернет-компаний о том, как они ощущают цензуру интернета в Казахстане. Правозащитники считают, что шатдауны, которые происходили в январе 2022 года, задали тенденции, несущие угрозу всем цифровым правам и свободам казахстанцев. А гуманитарные и технические последствия тотального отключения интернета подчеркнули практически все наши собеседники.

В СМИ — цензура, в Сети — самоцензура

Цензура в стране существует на различных уровнях и в большей степени из трёх ключевых элементов, рассказывает Роман Реймер, правозащитник, юрист-практик в области гражданского права, соучредитель общественного фонда «Еркіндік қанаты». К этим элементам относятся:

- законодательство;

- правоприменительная практика;

- самоцензура.

Так, в марте 2020 года в стране была принята Информационная доктрина, которая указывает на необходимость достижения «подлинной информационной безопасности, выработке идеологического суверенитета с основным идеологическим вектором» и призывает бороться «с ложными нарративами, деструктивным, манипулятивным и недостоверным контентом».

«Естественно, вышеуказанные “резиновые” формулировки никаким образом четко не регламентируются, что наводит на следующую мысль: что действующей власти “нравится”, то и является допустимым нарративом, а что не нравится — “ложным”», — комментирует Реймер.

По его словам, доктрина прямо указывает на то, что основными источниками «ложных нарративов и недостоверного контента» являются политизированные социальные сети, интернет-медиа, а также блогеры.

Кроме того, в стране в скором времени будет принят «новый» закон «О масс-медиа», который содержит такие понятия как информационный суверенитет и цензура (!), несмотря на то, что цензура прямо запрещена как Конституцией РК, так и самим законом «О масс-медиа».

«В общем, на законодательном уровне казахстанские власти решили всерьёз заняться свободой слова в интернете», — резюмирует юрист.

Если говорить о правоприменительной практике, то сейчас уполномоченные государственные органы могут проводить мониторинг интернет-пространства на предмет информации, противоречащей законам Казахстана.

«В случае выявления наличия такой информации может быть проведена процедура как судебного, так и внесудебного приостановления деятельности СМИ. Законодательство не конкретизирует, требуется ли для признания информации незаконной решение суда, или достаточно наличия факта запрета в законах РК», — поясняет Реймер.

Отсутствие чёткой правовой базы и произвольная правоприменительная практика порождают атмосферу самоцензуры, заключает эксперт:

«Становится проще не писать вообще, либо использовать так называемый «эзопов» язык при подготовке и публикации материалов».

Наличие самоцензуры отмечает и Николай Пак, продюсер YouTube-редакции AIRAN. Причём, по его мнению, её придерживаются как создатели контента, так и потребители.

«Мне кажется, просто мы живём в такой период, когда и люди, которые производят контент, и те, кто его потребляют, ещё не вышли на некую стадию нормальности. Но вот процесс переосознания происходит именно сейчас. Какие-то вещи просто базово меняют картину мировосприятия у казахстанцев, особенно на фоне военных действий России в Украине», — размышляет эксперт.

Он сравнивает телевидение и интернет. По его наблюдениям, в интернете нет именно цензуры, но расцвела самоцензура — «там люди сами себе какие-то красные флажки выставляют, сто раз обдумывая, за какие заходить, а за какие не стоит».

Блокировки сайтов

Блокировки сайтов происходят под различными предлогами. Например, если проверять по реестру Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (МИОР) те или иные запрещённые интернет-ресурсы, то вырисовываются такие поводы:

- распространение порнографии;

- пропаганда экстремизма и терроризма;

- деятельность онлайн-казино;

- пропаганда насильственного изменения конституционного строя;

- недостоверная информация;

- вредный для несовершеннолетних контент;

- использование СМИ в целях административных и уголовных правонарушений;

- разжигание межнациональной розни;

- пропаганда наркотиков;

- неправомерное распространение персональных данных граждан;

- нарушение норм Закона РК «О связи» (анонимайзеры, прокси-серверы типа TOR, VPN-серверы и др.).

Последний — пожалуй, наиболее любопытный из всех. На его основании был ограничен доступ к большому количеству сайтов, предлагающих VPN и другие средства обхода блокировок: Hidemy.Name, OpenVPN, SurfShark, Mullvad, Windscribe и многим другим.

«OpenVPN — сайт с ПО с открытым исходным кодом для построения туннелей. Изначально он предназначался не для обхода блокировок, а для построения именно корпоративных туннелей. Так что блокируется даже не сервис, а сайт с ПО, что выглядит крайне странно и нелепо», — комментирует один из кейсов Мират, системный инженер, эксперт проекта «IT-бауырсақи».

По остальным пунктам также множество вопросов, особенно когда случаются такие «прострелы», как блокировка крупных британских, американских и российских новостных изданий Daily Mail, Vice, Meduza и даже пиратского NNM-Club, в материалах которых был найден или терроризм, или экстремизм, что, конечно же, далеко не так. Причём в отношении Meduza блокировочные меры применялись не единожды.

«Самый яркий пример — это, конечно, сайт «Медузы», который был заблокирован за статью о том, как казаки в одной из областей Казахстана озвучивали какие-то сепаратистские нарративы. Причём это было уже несколько лет назад, и новые власти «Медузу» просто не разблокировали “на автомате”», — комментирует Пак.

Напомним, в России «Медуза» была объявлена «нежелательной организацией».

Не меньшим абсурдом выглядит блокировка российского издания Xakep за статью о даркнете. Казахстанские власти увидели в ней вот то самое «использование СМИ в целях административных и уголовных правонарушений». Материал, естественно, чисто ознакомительный, да ещё и сопровождающийся предупреждениями о незаконности использования ряда ресурсов в преступных целях.

К сожалению, надзорные органы в Казахстане практически не информируют пользователей о введении тех или иных ограничительных мер в отношении интернет-сайтов, о блокировках люди узнают уже по факту, когда перестаёт открываться тот или иной сайт.

«Наши чиновники, имеющие полномочия по блокировкам, они действуют в такой своей парадигме “давайте об этом не будем говорить, может быть тогда этого и не будет”», — подтверждает Пак.

Часть сайтов попадает в реестр случайно, предполагает Мират: «Возможно, блокируют хостинг по IP, и всё, что на нём хостится, тоже подпадает под блокировки». За что блокируют, часто непонятно: ты проверяешь сайт в реестре МИОР, а его там нет — возможно, это «случайный огонь».

«Как пример, буквально недавно в течение нескольких недель нельзя было из Казахстана зайти на qiwi.com, но он точно не был запрещён. А потом неожиданно снова заработал без всяких VPN-ов», — говорит Мират.

Освещением блокировок занимаются в основном СМИ, случайно заметившие недоступность того или иного интернет-ресурса, а также несколько правозащитных проектов. Одним из них является Internet Freedom, который вместе с Digital Rights Center Qazaqstan в данный момент добивается разблокировки HideMy.name.

Существуют и менее прозрачные методы цензуры. Например, троттлинг (дросселирование) сайтов «Радио Азаттык» и «Настоящего времени» в период выборов Президента страны. К ним просто приглушался доступ таким образом, что это было похоже на сбой в работе самого сайта или на какие-то временные проблемы с доступом. Тем не менее это происходило не минуту, не две, а в течение нескольких месяцев. Заметили это в итоге не только исследователи из OONI, но и сами пользователи.

«Одно время у нас были блокировки по вечерам — мы все знали, что вроде бы блокируют выступления оппозиционного деятеля Мухтара Аблязова, который выходил тогда в прямые эфиры, но в ауте был весь YouTube или весь интернет. Это плохая практика. Блокируются целые ресурсы, тот же Instagram, а там ведь люди продают что-то, рассказывают о насущных проблемах», — сетует Пак.

Напомним также, что летом прошлого года Правительство Казахстана подписало постановление об изменениях в полномочиях МИОР РК. Это дало возможность МИОР запрашивать у онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки. Если у ресурса не будет программы для подсчёта, министерство будет определять количество пользователей самостоятельно. Также МИОР получило возможность ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями на территории Казахстана.

Шатдауны: переломный январь 2022 года

Шатдауны — один из самых действенных способов цензуры, рассказывают эксперты. По их словам, самым ярким из них стал шатдаун в январе 2022 года, когда ограничениям подверглись сначала WhatsApp, потом Instagram и Telegram, затем — все сайты и даже VPN-сервисы, которые помогали обходить первые блокировки.

«Для нас это началось с январских событий, когда вдруг совсем не стало интернета. Это дало очень сильное ощущение небезопасности от осознания того, что некий рубильник у кого-то в руках. То есть интернета нет, и у тебя в тот момент не остаётся ничего, кроме домашнего телефона и собственной предприимчивости. Ничего не оставалось, кроме как сидеть дома и читать книжки», — вспоминает Александра Домбаева, руководитель IT-компании Clever CRM.

Спустя полгода в закон «О связи» было введено понятие реестра статических Реестра статических адресов сетей передачи данных, который, по словам чиновников, оставляет доступным сайты с критически важной информацией во время ЧП, рассказывает юрист Елжан Кабышев, юрист Digital Rights Center в Казахстане.

«Но это расходится с практикой. Определять, что останется доступным, будут определять уполномоченные органы. В целом государство не откажется от практики шатдаунов», — считает Кабышев. По его словам, такие реестры являются «официальным» нарушением прав граждан.

Пак и вовсе назвал январские события «прямым экономическим ущербом всей стране».

«Они [власти] исходили тогда из того, чтоб перекрыть коммуникации тем, кто устраивает беспорядки, каким-то мятежникам, — говорит он. — Но сам факт, что блокировка интернета есть в арсенале власти, безусловно, очень плох. То есть это значит, что «наверху» нет понимания, насколько интернет базово необходим всей стране. Это всё равно как отключить электроэнергию, воздух отменить. В какой-то развитой стране была бы куча исков к государству».

Это стало «наглядной демонстрацией того, что «если мы захотим, мы вам враз всё отрубим, ребята, никуда вы не денетесь», считает Александра Домбаева.

В Казахстане существует запрет на распространение VPN-сервисов, прокси и Tor. У юристов есть вопрос, как чиновники определяют, что из сервисов подпадает под него, рассказывает Кабышев, основываясь на кейсе hidemy.name. Сначала основание для блокировок была пропаганда экстремизма. Потом — нарушение норм закона РК «О связи» (анонимайзеры, прокси-серверы типа TOR, VPN-серверы и др.).

«Я запрашивал, есть ли доказательства нарушений данной статьи. Никаких доказательств нам не предоставили. Налицо нарушение собственных правил Министерства информации, которое может произвольно, внесудебно и не имея предписаний, ограничивать VPN-сервисы», — говорит юрист, отмечая, что это нарушает конституционное право на тайну переписки пользователей.

Журналисты тем временем вынуждены адаптироваться под любую среду и под любую цензуру, рассказывает Серикжан Маулетбай, CEO BES.media.

Так, когда интернет выключили во время январских событий 2022 года, редакция, в которой он на тот момент работал, отправляла человека на место событий. Там он получал видео, фото, потом выезжал в тот район, где Сеть ловит, и оттуда уже передавал информацию в офис.

«Либо по старинке, если обычная связь работала, передавали по телефону. В общем, работали так, как это делали информационные агентства до компьютерных времён. Это был своего рода “прыжок в прошлое”», — иллюстрирует журналист.

Шатдауны происходят как на локальном, так и на национальном уровнях, рассказывает Реймер. Правозащитник заметил, что они, как правило, связаны со следующими чувствительными для действующей власти ситуациями:

- мирные собрания;

- выборы;

- выступление ярких «врагов режима» в соцсетях.

И хотя частично казахстанцы успешно освоили технологии обхода блокировок, в целом они не уделяют проблеме серьёзного внимания, считают эксперты.

«Моё субъективное мнение таково, что абсолютное большинство граждан страны относятся к этой ситуации философски, — размышляет Реймер. — Иначе говоря, они понимают корень проблемы, но предпочитают вместо выражения своего мнения по этому поводу заниматься личными делами, опасаясь платить цену за публичное выражением своей позиции».

Казахстан полон политических и экономических проблем, подхватывает Кабышев. По его мнению, люди много сил, времени тратят на то, чтобы выжить, поэтому проблемы блокировок кажутся им далёкими и неинтересными, что весьма понятно.

«О цифровых правах начинают думать, когда происходит тотальный шатдаун, либо блокировки соцсетей (Facebook, Instagram), которые затрагивают огромное количество людей», — говорит юрист.

Пользователи не сильно замечают блокировки отдельных сайтов, подтверждает и Мират: «Главное, Instagram работает — всё нормально. Но на шатдауны люди, конечно же, реагируют».

При этом, согласно исследованию проекта Top10VPN, Казахстан вошёл в Топ-3 стран с наибольшим экономическим ущербом из-за отключения интернета властями (первое место — РФ, второе — Иран). Потери страны составили $410 млн при общемировых потерях в $23,79 млрд. Большинство опрошенных нами экспертов сошлись во мнении, что подобные методы недопустимы как с экономической, так и гуманитарной точки зрения.

В конце января прошлого года крупнейшая неправительственная организация по защите цифровых прав Access Now и коалиция #KeepItOn в открытом письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву потребовали обеспечить открытый и доступный интернет на всей территории страны. По мнению правозащитников, отключение интернета в тот момент, когда люди более всего в нём нуждались, недопустимо.

Также в открытом письме правительству Казахстана и телекоммуникационным компаниям был направлен ряд рекомендаций, в числе которых — обеспечение доступного интернета как во время гражданских акций, так и в их отсутствие, а также публичное осуждение шатдаунов и искусственных перебоев в Сети.

Цензура СМИ: что ещё, помимо блокировок

В отношении изданий и отдельных журналистов помимо технических методов могут быть и зачастую применяются правовые — нормы административного и уголовного кодексов, отмечает Реймер. Чаще всего эти нормы связаны с:

- распространением заведомо ложной информации;

- клеветой;

- разжиганием какой бы то ни было розни;

- оскорблением первого лица государства.

Одними из самых ярких кейсов являются уголовные дела активиста Альнура Ильяшева и блогера Темирлана Енсебека. Их обвинили обвинили в распространении заведомо ложной информации. Первого — за посты в Facebook о правящей партии и видеообращении к Президенту, второго — за посты в его сатирическом паблике Qaznews24. Ильяшева приговорили к трём годам ограничения свободы и 100 часам общественных работ ежегодно. Енсебека прекратили преследовать «за отсутствием состава преступления».

Расследований, которые приводили бы к уголовным делам, в Казахстане всё-таки не очень много, считает Маулетбай:

«В Казахстане журналистика работает в рамках действующих правил, которые устанавливает власть. Да, есть много независимых СМИ, появившиеся после январских событий, но они пишут в рамках дозволенного. Но вот чтобы у нас выходили глобального масштаба расследования, которые сильно задевают власти, — такого я не вижу. Я не вижу, чтобы какое-то СМИ выпускало такие статьи, после которых начинались бы уголовные расследования или сажали за решётку кого-то из чиновников».

Относительно резонансного закона «О масс-медиа» журналист отмечает, что документ не отражает многих проблем журналистов, но он таков, каким журналисты его заслуживают. По его словам, они, во-первых, с самого начала не обеспокоились защитой своих интересов:

«Когда выбирали тех, кто войдёт в рабочую группу по нему, журналисты не проявили должного интереса к тому, чтобы туда вошли те, кто реально будет биться за их права. Да они и сами не особо-то и горели желанием туда вступать. Туда в итоге вошло несколько журналистов, которые были не от редакций, и им, к сожалению, достаточно было за всё это время просто написать в Facebook пост в духе «мы побывали в рабочей комиссии, там сказали вот это, нам ответили вот так, и мы не знаем, что делать», и всё».

Во-вторых, мало кто из СМИ и журналистов серьёзно осознаёт, что этот закон существенно повлияет на их работу, продолжает Маулетбай: «Журналисты в основной массе этого не осознают, думают — кто-то за них что-то решит. Но такого супергероя нет, власть видит — даже когда очередную версию законопроекта выкладывали в «Открытые НПА» (казахстанский аналог Regulation.gov.ru), массового резонанса ни со стороны журналистов, ни со стороны общественников, ни со стороны обычных граждан не было. Поэтому как решает власть? Значит все согласны и будут приняты те нормы, которые она предлагает».

Кроме того, в Казахстане скоро будет специальный реестр, в котором общественникам нужно будет публиковать сведения об источниках финансирования, и только чиновники будут от этого освобождены.

«По сути все уже давно эту информацию предоставляют, у властей она есть, просто её сведут в единый реестр, где можно будет посмотреть — кто и у кого сколько денег взял. После этого, я думаю, появится какой-нибудь депутат, как было недавно с ЛГБТ и «дискредитацией армии»… Кто-нибудь обязательно вылезет и скажет, мол, надо нам… Особенно в условиях, когда Azattyq тормозят, они будут требовать что-то похожее на закон об иноагентах в России», — заключает Маулетбай.

Прочие риски: «иноагенты», закон о рекламе, распознавание лиц

Другие эксперты тоже опасаются введения в стране аналогичного института «иностранных агентов». Как рассказывает Реймер, для этого уже готова законодательная база (на уровне Налогового кодекса и профильных приказов Министерства финансов), а именно — к формированию «Реестра лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию»:

«На мой взгляд, реестр это всего лишь начало, в дальнейшем в отношении «фигурантов» реестра будут приниматься дальнейшие административные меры, вплоть до поражения в правах и запрета заниматься определенными видами деятельности».

По его мнению, Казахстан движется по пути дальнейшего ограничения интернет-пространства с точки зрения реализации гражданами своих гражданских и политических прав.

«Мою позицию подтверждают как пространные законодательные инициативы, так и практика локальных и национального шатдауна, судебных и внесудебных ограничений интернет ресурсов», — комментирует Реймер.

Другие эксперты тоже опасаются, что во многом идёт копирование российского опыта. Помимо идеи с «иноагентством», депутаты хотят принять, например, законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Также документ содержит понятия «недостоверная информация» и «неправомерная информация», распространение которых, как планируется, будет караться штрафом.

Маулетбай отдельно остановился на ситуации с распознаванием лиц. Так, с 2026 года в Алматы будут работать видеокамеры с функцией видеоаналитики. Системы развернут в аэропорту, на вокзалах и местах скопления людей.

«Власти это объясняют «необходимостью для оперативного реагирования при поиске подучётных и пропавших лиц, а также обеспечения безопасности». Это уже говорит о том, что будет у нас как в Китае и других странах, где такие системы есть. Им это нужно для того, чтоб спокойно сесть и рассмотреть все лица тех, кто участвовал в митингах или как-то ещё проявлял свою активность», — предполагает эксперт.

Регулирование интернета: всё решается дискуссией

Технологии играют большую роль в осуществлении права на информацию, убеждён Кабышев. Поэтому в первую очередь, по его словам, в этом вопросе государство должно ориентироваться на международные стандарты прав человека, не применять блокировки в нарушение прав человека и вообще воспринять права человека (цифровые права) как ценность:

«Государство не должно вторгаться в личное информационное пространство и определять, что ты можешь смотреть, а что — нет. Должен быть отдельный исчерпывающий перечень информации, которую нельзя распространять. Например, то, что может повредить людям, как пропаганда наркотиков. Также нельзя распространять персональные данные без согласия граждан».

Но, когда государство относится к гражданам, как к детям, то есть своей гиперопекой в цифровом пространстве фактически попирает права граждан на свободу выражения мнений (поиск, получение и распространение информации, и свободу слова, а также не соблюдает свои же правила, это неправильно, убеждён юрист.

«Государство должно быть прозрачным, чтобы общество не оказалось в цифровом лагере», — заключил эксперт.

Важно развивать альтернативные информационные площадки, продолжает Пак. Запретить всегда легче, но это неэффективно, говорит он:

«Нужно создавать конкурентоспособную альтернативу, потому что запрет породит вполне ожидаемый интерес. Все будут смотреть такой контент через VPN, да ещё и относиться к этому как к какому-нибудь “Радио Свобода” времён СССР, которое через глушилки слушали. Не удивлюсь, если сложится парадоскальная ситуация, когда Владимира Соловьёва начнут воспринимать как эдакий рупор альтернативного мнения уровня “Свободы”».

Домбаева считает, что определённые ограничения нужны, но только в рамках здравого смысла. Например, по блокировкам сайтов — исключительно возрастные ограничения по возрасту.

«Это признак здорового общества, что детям не положено смотреть какие-то материалы, до которых они ещё не дозрели. А вот когда блокируются сайты, на которых выражается мнение, тогда это бьёт по свободе слова», — поясняет она.

Что касается урегулирования вопросов с шатдаунами и блокировками в Казахстане, то тут, по мнению большинства экспертов, нужен диалог между властями и пользователями. Например, как считает Пак, должны иметь место дискуссия с обществом, про которые нужно знать, что ему в данный момент не хватает, и адекватная реакция на эти запросы:

«Есть какая-то проблема? Надо её обсуждать? В нормальной стране — да. И мы в нашем проекте этот вопрос поднимаем, говорим о нём. И тут случается тот парадокс, о котором я сказал выше, — как только ты что-либо ранее табуированное начинаешь обсуждать, у наших же зрителей возникает какое-то искривлённое восприятие дискуссии. И таких вопросов очень много: гомофобия, очень сильно почему-то многих триггерит советский период… Все эти узелки нужно развязать, потому что это влияет на всех нас».

С необходимостью дискуссии согласен и Маулетбай:

«Проходят уличные митинги? Выходите, чиновники, разговаривайте с людьми, находите какой-то компромисс и расходитесь. По-другому всё равно никакая проблема не будет решена. Любая проблема должна решаться, для этого они там и сидят. А вот эти все ограничения — это просто попытка удержаться у власти тем, кому эта власть приносит хороший доход».

*****

Как видим, ситуация с онлайн-свободами в Казахстане далека от идеальной. Хотя у наших соседей не происходит такого стремительного ужесточения законодательства, как в России (особенно в 2022 году), уже существующей правовой базы вполне хватает для выстраивания барьера между гражданами и свободной информацией.

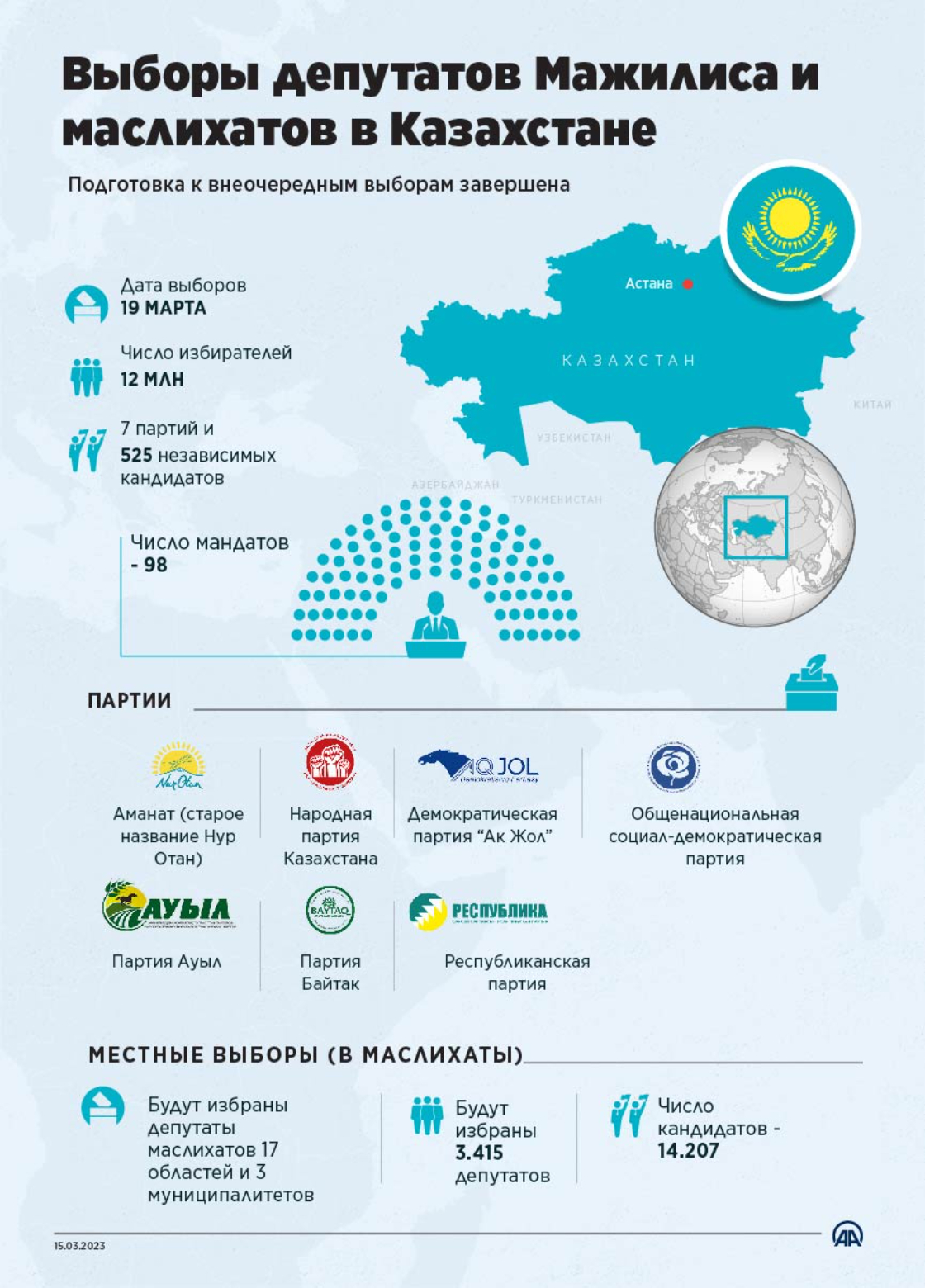

Также, согласно новому отчёту Freedom House, в 2023 году Казахстан не продемонстрировал существенных шагов в плане демократизации, несмотря на обещание президента Токаева создать «Новый Казахстан». Особенно ярко это было продемонстрировано во время президентских выборов, прошедших под строгим контролем. Отдельно вызывают беспокойство попытки казахстанских властей копировать некоторые российские законы, ограничивающие права и свободы, в частности – те же «иноагентские» нормы, о которых говорили собеседники «Роскомсвободы».

Остаётся надеяться, что и сами казахстанцы, и власти РК на негативном опыте России 2022 года увидят, к каким последствиям приводит тотальное подавление свободы выражения мнений и высказываний, и это даст им повод задуматься — а стоит ли сворачивать в сторону дальнейшего неконтролируемого регулирования, введения ограничений, тотальной слежки?

Интернет-цензура. Как это происходит в Казахстане? (roskomsvoboda.org)