В середине декабря прошлого года в Казахстане разгорелся небольшой культурологический скандал с политическим подтекстом. Как сообщил турецкий портал «Turk-media», в своей предвыборной агитации (речь идет о запланированных на текущий год выборах в парламент Турции) довольно одиозная политическая Партия национального движения, придерживающаяся откровенно пантюркистской ориентации, использует песню казахского композитора. Речь шла о песни «Көк жөтел» в исполнении Галымжана Жолдасбая.

В середине декабря прошлого года в Казахстане разгорелся небольшой культурологический скандал с политическим подтекстом. Как сообщил турецкий портал «Turk-media», в своей предвыборной агитации (речь идет о запланированных на текущий год выборах в парламент Турции) довольно одиозная политическая Партия национального движения, придерживающаяся откровенно пантюркистской ориентации, использует песню казахского композитора. Речь шла о песни «Көк жөтел» в исполнении Галымжана Жолдасбая.

А подтекстом, вкрадчиво проходила мысль о том, что это произведение может стать объединяющим звеном для всех, кто придерживается «великой идеи мирового тюркизма». Насколько законно использование творчества Галымжана Жолдасбая со стороны определенных политических кругов иностранного государства, к сожалению, оперативно выяснить не удалось. Хотя владеющие темой журналисты и блогеры моментально припомнили о том, что это уже не первый прецедент, когда песни наших авторов используются в Турции в своих целях. Здесь, например, показателен случай, произошедший в феврале прошлого года, когда казахский композитор Арсланбек Султанбеков уличил правящую в Турции Партию справедливости и развития, лидером которой является в ту пору еще премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган, в грубом нарушении авторских прав. Причиной возмущения композитора стало то, что в своей предвыборной кампании партия Эрдогана (кстати, тоже периодически заигрывающая с идеями пантюркизма), использовала в качестве гимна его песню «Домбыра», которая была написана еще в 1997 году.

– Я не хочу, чтобы ее использовали в политических целях. Я не давал никакого согласия. Мне звонят и спрашивают, собираюсь ли я подавать в суд? Я считаю, что нельзя спешить, кипятиться раньше времени. Но в случае каких-то проблем, готов дойти и до суда, – заявил Арсланбек Султанбеков.

Весьма показательна была и реакция турецких оппонентов. В своем ответном заявлении Партия справедливости разъяснила, что казахстанский композитор зря волнуется. Дело в том, что турецкий певец Уюр Ышылак несколько переиначил слова песни и предложил ее политикам уже как свое оригинальное творение. То есть, по мнению партийцев, чистейший воды плагиат на самом деле не нес в себе ничего криминального. Обиженные творческие работники нашей страны тогда решили, что этим турецкая сторона показала и свое отношение к нашим согражданам в духе «Что хотим, то и берем. Не ваше дело»…

Пока деятели культуры и просто неравнодушные люди негодовали в социальных сетях, в том же прошлогоднем декабре идеи пантюркизма и степень их угрозы для нашей страны были подняты и на официальном уровне. В ходе своей пресс-конференции, прошедшей 26 декабря в Астане, министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, сообщив, что в нынешнем году в нашу республику ожидается официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призвал не драматизировать ситуацию: «Пантюркизм – это не реальность, а реальностью являются наши долгосрочные и стратегические взаимоотношения в политическом и экономическом аспекте…». Вместе с тем, Ерлан Идрисов признал, что «современные турки считают Алтай своей прародиной, что, «конечно же, накладывает отпечаток на наше взаимодействие с Турцией…»

Что касается исторических изысканий по поводу упомянутых министром «алтайский корней», периодически проводимых в Турции, то здесь одним из ярких примеров стал труд турецкого основоположника пантюркизма Зии Гек Альпа под названием «Основы тюркизма», впервые увидевшей свет в 1923 году и с тех пор выдержавший десятки переизданий. Печатается эта «настольная книга пантюркиста» и в наши дни и даже активно переводится на другие языки, благодаря чему все интересующиеся проблемой могут почерпнуть в ней необходимые азы идеологической базы этого течения.

Итак, согласно мысли автора, для установления мировой империи необходимо было пройти три важных этапа. Первый этап – это полное установление тюркизма в самой Турции. На этой ступени утверждения идеологии пантюркизма, предполагалось ограничение влияния религии на общество и власть, (прежде всего, речь шла, конечно же, об исламской религии). И в этой части, Зии Гек Альпой, собственно, и был выдвинут знаменитый лозунг «от Мекки к Алтаю», поскольку именно Алтай считается мифической прародиной тюркского суперэтноса.

Второй этап развития всемирного пантюркизма подразумевал объединение стран, населенных «потомками Огуза», легендарного родоначальника тюркских племен. На практике это подразумевало полное слияние Турции и Азербайджана.

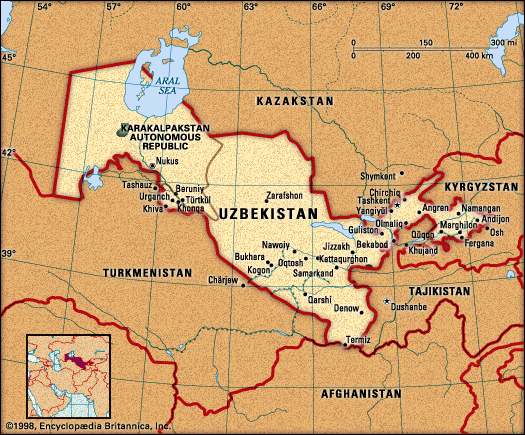

Ну наконец, третий этап содержал программу-максимум – а именно включение всех тюркских народов – то есть турок, татар, башкир, алтайцев, тюркских народов Северного Кавказа и Закавказья, тюркских народов Средней Азии (узбеков, киргизов, казахов, туркмен), а также народов Восточного Туркестана (прежде всего уйгур) – в общее государство под эгидой Константинополя (то есть нынешнего Стамбула). А чуть позже политические притязания должны были распространяться уже на Балканы, Сибирь, Казань, Уфу и Монголию…

К теоретическим основам пантюркизма в контексте его влияния на другие страны мы еще вернемся чуть позже, а пока посмотрим на некоторые тревожные события, происходящие самой Турции.

В самом начале февраля этого года мировые СМИ объявили о предотвращении очередного покушения на Реджепа Тайипа Эрдогана, готовящегося в Анкаре. Как сообщалось, в центре города прогремело два мощных взрыва. Один из них произошел за пятнадцать минут до появления кортежа Эрдогана, другой спустя еще полчаса. После взрывов полиция Анкары в ходе поисков обнаружила еще два не сработавших взрывных устройства. Были покушения на жизнь Эрдогана и в прошлом году. Так, согласно сообщениям турецких СМИ в июле 2014 года, сотрудники службы безопасности смогли обезвредить человека, подбиравшегося к нему с заряженным пистолетом. Ровно за месяц до этого, в июне того же года, в Стамбуле на церемонии открытия муниципального здания к Эрдогану тоже прорывался террорист-одиночка с пистолетом. Еще чуть раньше в Стамбуле группа неизвестных обстреляла сотрудников правоохранительных органов, готовивших дорогу к проезду эрдогановского кортежа (тогда еще он занимал пост премьер-министра страны). Примерно в эти же дни была обнародована достаточно сенсационная информация о том, что спецслужбы за последние годы предотвратили более ста покушений на его жизнь.

Что это – искусственное нагнетание внутренней напряженности, терактомания, или действительно проводимая Эрдоганом политика вызывает столь активное противодействие? На этот вопрос однозначного ответа не будет (скорей всего, все составляющие здесь гармонично объединены), но то, что на «турецких берегах» отнюдь не царит политическая идиллия, пожалуй, не вызывает никакого сомнения.

Вот, например, громкий судебный процесс, прошедший в начале прошлого года над несколькими сотнями офицеров, обвиняемых в подготовке военного переворота. Параллельно с этим возобновились и суды нал участниками масштабных антиправительственных выступлений, начавшихся с ситуации вокруг парка Гези в Стамбуле (тогда, в едином протестном строю оказались националисты и коммунисты, мусульмане и атеисты, алавиты и сунниты), а затем и вовсе принявших откровенно политическую окраску. Как выяснилось, недовольство достаточно большой массы протестующих вызывает как неуклонная исламизация страны, и так откровенная «неоосманистская» внешняя политика тогдашнего правительства Эрдогана, полностью соответствующая основным идейным критериям пантюркизма.

Уже несколько лет граждан Турции возмущает откровенная поддержка правительством радикальных движений в странах, охваченных «арабскими революциями». И если в самом начале «арабской весны» Эрдогану еще удавалось убедить в том, что его кабинет лишь морально поддерживает «демократические силы», то события в Сирии не оставили сомнений, что Турция не только финансирует радикальные исламистские группировки, воюющие против президента Башара Асада, но и оказывает им вполне практическое содействие. Как указывали оппозиционно настроенные турецкие СМИ: «Эрдоган превратил нашу страну в большую базу по организации снабжения, лечения, отдыха, подготовки и вооружения сирийских мятежников, среди которых доминируют организации, признанные террористическими всеми цивилизованными странами мира».

А совсем недавно стало известно, что на территории Сирии действует целый отряд, сформированный из числа отставных бойцов спецподразделений Турции. Причем сражается он в составе самого ИГИЛа. Согласно данным, раздобытым тамошними журналистами, турецкие легионеры – это хорошо подготовленные наемники и получающие, в отличие от рядовых ИГИЛовцев, куда более значительную плату. Они оказались на войне если и не по приказу, то уж точно с молчаливого согласия командования, и курируются структурами Служба национальной безопасности Турции. В СМИ просочилась информация об этом отряде, после того как несколько из них попали в плен.

При этом, авторы публикаций проводили прямую параллель между стремлениями США в укреплении своих позиций на Ближнем Востоке и политикой правительства Эрдогана, так же видевшего свои стратегические интересы в отношении данных территорий. Заодно, прозвучало и напоминание о предыдущих контактах между военными и разведслужбами США и Турции, в ходе которых широко обсуждались вопросы, касающиеся присутствия разведслужб Турции на Балканах, в Кавказе и в Крыму. Кроме того, явно преследуя свои политические цели до определенного времени, исследовательские и аналитические центры США активно пропагандировали идеи пантюркизма, таким образом, надеясь внести свою лепту в настроения целого ряда государств СНГ, а также создать хотя бы декларативный противовес Евразийскому союзу. Аналитики особо указывали и на тот факт, что с развитием американской политической доктрины в этом направлении, и новыми вызовами Евразии, США могли планировать перенос центра солидарности тюркских народов в более актуальное на перспективу географическое место- то есть, непосредственно в Центральную Азию. Здесь же можно упомянуть и антироссийскую риторику, периодически проскальзывающую в турецких масс-медиа, и очередные страшилки в адрес непосредственно нашей страны (вроде статьи политолога Кюршад Зорлу под «говорящим» названием «После Крыма придет черед Казахстана?», опубликованной в сентябре прошлого года в газете «Yenicag». Все это, по сути, является маленькой местью за прошлые обиды, ведущие корни еще с самой зари постсоветской независимости, когда в отношении Центральноазиатского региона у Турции в очередной раз появились далеко идущие планы.

Еще в самом начале 90-х годов, в период распада СССР Турция ненавязчиво предлагала организовать некое федеративное общетюркское содружество с центром в Анкаре. Но лидеры ставших независимыми постсоветских республик, и в первую очередь Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, от «заманчивого предложения» категорически отказались. Идея пантюркизма просто не могла получить ожидаемого Анкарой сочувствия в среднеазиатских тюркоязычных республика, хотя бы потому, что у каждого молодого государства уже появились свои собственные амбиции, и Турция в качестве самоназначенного регионального лидера была никому не интересна.

И тогда осознав то, что кавалерийским наскоком дело не решить, идеи пантюркизма стали проникать на центрально азиатскую территорию несколько завуалировано, что называется «через форточку».

Многочисленные опросы общественного мнения, проводимые в настоящее время, показали, что в Средней Азии пантюркизм пока мало популярен (здесь, вполне можно согласится с вышеупомянутым мнением Ерлана Идрисова). Да и публичная риторика руководителей турецкого внешнеполитического ведомства в настоящее время уже не является откровенно напористой, как два десятка лет тому назад, и в своих официальных заявлениях, они почти не говорят о «едином тюркском мире под знаменем Анкары». Тем не менее, такие формально негосударственные, но активно поддерживаемые «османистами» институты внедрения «пантюркизма», как «ТИКА» (Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию) и «Тюрксой» (международная организация, занимающаяся развитием культурных связей тюркских народов) ведут в регионах Центральной Азии свою весьма активную деятельность. И сфера их интересов затрагивает не только декларируемые вопросы культурных взаимоотношений, но и вполне конкретную идеологическую обработку.

Происходит это практически везде. Вот, в прошлом году СМИ соседней с нашей страной Киргизии, забили нешуточную тревогу утверждая о том, что в стране открыто насаждается идеологическая турецкая колонизация:

«В настоящее время, на территории КР наиболее активную деятельность развивают религиозный фонд «Туркия Диянет Вакфи» (ТДВ) и «Сулеймания». В действующих по всему Кыргызстану турецких учебных заведениях настойчиво пропагандируется пантюркизм. Эта – одно из направлений работы, которая уже сейчас приносит ощутимые результаты. Второе направление – увеличение рядов последователей течения «Сулеймания» за счет местной молодежи. Основной упор в распространении пантюркизма делается на молодых кыргызстанцев, обучавшихся ранее в религиозных турецких учебных заведениях. Молодежь в возрасте 15-16 лет обучается азам религии, а также изучает турецкий язык и получает навыки работы на компьютере. Занятия проводятся в основном в вечернее время суток. Наиболее одаренные выпускники после двухгодичного обучения, как правило, направляются в религиозные высшие учебные заведения «Сулеймания» в Турции.

Фонд «Туркия Диянет Вакфи» последовательно занимает все возможные ниши для пропаганды идей пантюркизма в Кыргызстане. Под влиянием ТДВ имам-хатибы и некоторые работники муфтията страны выступают за учреждение для представителей официального духовенства КР единой униформы по турецкому образцу. Идеологическое влияние Турции усиливается с каждым днем. Тысячи и тысячи молодых кыргызстанцев ежедневно проникаются идеями величия и привлекательности идей Османской империи. Если и дальше будет продолжаться в том же духе, то Кыргызстан может превратиться в вассальное государство под протекторатом Анкары»…

Примерно тоже самое пишет и казахстанская (кстати, преимущественно, казахскоязычная) пресса, авторы публикаций которой все чаще обращают внимание на стремительно увеличивающееся количество учебных заведений турецкой ориентации:

«Сегодня в системе казахского образования роль главной скрипки выполняют привлеченные специалисты из-за рубежа, – беспокоится в своей статье «Проснуться в халифате?» журналист Имит Тулепбаев. – Однако зачастую эти самые «специалисты» не только не помогают, но и напрямую вредят нашим интересам.

Так, к примеру, происходит с Казахско-турецким университетом имени Сулеймана Дэмиреля, чьи филиалы сегодня функционируют в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и Костанайской областях. Но и это еще не полный список экспансии турецкого образования, обрушившейся на Казахстан. Дело в том, что при каждом из филиалов действуют лицеи и пансионаты, где за счет финансовых средств, выделяемых правительством Турции, обучаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет. В то же время каждый из обучающихся в этих лицеях, пансионатах и ВУЗах является выходцем далеко не из простой семьи. Все они представители интеллигентных семей, кланов из правоохранительных и властных структур.

Казалось бы, что тут такого? Дети изучают турецкий, арабский и английский языки. Кому от этого может быть не сладко? Но весь фокус в том, что наряду с изучением этих языков, турецкие преподаватели шпигуют наших детей идеями пантюркизма, исламского фундаментализма, в особенности в видении С.Нурси, чьи последователи известны как «нурчисты»…

Есть и еще более резкие оценки: «Современный пантюркизм в глобальном масштабе – это прикрытые в культурно-экономические «одеяния» имперские амбиции турецких националистов, которые не хотят признавать самостоятельный путь развития, национальную самоидентификацию и государственность таких стран, как Казахстан. Пантюркисты желают превратить казахов, узбеков, киргиз и т.д. в турков, наш язык в «ортатюрк» на основе опять же турецкого языка, переселить избыточное население из Турции на наши просторы и стать новым «старшим братом».

Здесь, кстати, упоминается и изданный в 1993 году миллионным тиражом букварь на основе латиницы для разных тюркских языков. В предлагаемом пантуранском алфавите столько же букв, сколько в анатолийском турецком алфавите, и, как указывают многое казахскоязычные филологи, его совершенно невозможно употребить в среднеазиатских языках. Впрочем, похоже, авторов этого букваря, такие «мелочи» особо не волновали.

Даже если отбросить эмоциональную составляющую подобных публикаций, то основное опасение их авторов будет видно невооруженным глазом – в пантюркизме видится угроза национальной самоидентичности, а возможно и государственности страны как таковой.

Возможно, те, кто опасается проникновение в Среднюю и Центральную Азию идей «новой Османской империи», несколько сгущают краски. Но возможно и нет. Ведь действительно, еще каких-то 15-20 лет тому назад силы, которые пропагандировали такое «единение» внутри самих центральноазиатских государств были немногочисленны и достаточно разрознены. Так, в Казахстане, к идее пантюркизма в свое время была близка всего лишь радикальная националистическая партия «Алаш», возглавляемая братьями Нутушевыми (один из которых сейчас больше известен как Арон Атабек и пребывает в местах лишения свободы за свою экстремистскую деятельность), а в Киргизстане и Узбекистане действовали аналогичные по духу образования «Эрк» и «Бирлик». Довольно быстро эти политические силы сошли с авансцены, так и не найдя понимания у большинства населения. То есть, говорить о какой-либо из них, как о реальной политической силе, было просто невозможно. Причем, одной из их объединяющих черт являлось то, что они, по сути, занимали маргинальное положение, опираясь на наименее образованные и культурные слои населения.

Но в последнее время многие эксперты и политологи практически в унисон говорят о «второй волне пантюркистских настроений», на этот раз облаченных в более завуалированную форму и использующих несколько иные формы для своей пропаганды.

Например, начиная с середины двухтысячных годов, все чаще стал использоваться тезис «освобождения тюркских народов». От кого? Да от всех видов «колонизаторов»:

«Наша цель, это цель единой идентификации тюрков и восстановления исторической справедливости в отношении как колонизованных тюркских народов, так и тюркских народов, обретших государственность» – такую несколько сумбурную по форме резолюцию приняли в 2005 году в ходе 12-го курултая Международного объединения тюркской молодежи, состоявшегося в Стамбуле. Там же, было решено отныне «Именовать народы, представляющие великий тюркский мир, исконным названием с приставкой «тюрко-» (тюрко-татары, тюрко-саха, тюрко-чуваши, тюрко-хакасы, тюрко-ногайцы, тюрко-кыргызы и т.д.). Впредь предлагается во всех документах государственных и общественных организаций народы, представляющие тюркские этносы, именовать в сочетании со словом «тюрко-«…»

Что ни говори, но любая идея принудительного пересмотра истории (и пресловутая «деколонизация» здесь отнюдь не исключение), это настоящий кладезь для национал-популизма всех мастей. И поэтому совершенно неудивительно, что к пантюркизму (со всеми его производными) быстро примазались все те, кто видит в этом направлении неплохие возможности для личного старта в политике, а точнее – в политиканстве.

В сентябре 2012 года на одном из небольших интернет-порталов Казахстана было размещено обращение под громким заголовком «Пантюркизм – это становой хребет тюркского государства». Обращение по своей сути провозглашало создание новой «Национально-патриотической тюрко-казахской народной партии «Шанырак».

Подписано оно было двумя, до этого времени практически никому не известными жителями Семея, которые, помимо всего прочего, зачем-то объявили что «являются последователями дела Мустафы Шокая».

Подробно цитировать весь этот многословный, крайне сумбурный и сырой документ нет никакой нужды, тем более, что после этого ни про какую партию «Шанырак» на политической сцене страны слышно не было. Возможно это был «пробный шар» на предмет зондирования общественного мнения, возможно, что-то другое, но свое видение государственного устройства там было изложено со всей простотой, которая в иных случаях – как говорится – хуже воровства. Создание «Великого тюркского каганата» в геополитике, учреждение «Общего координационного выборного органа законодательной власти тюркских государств – Совета Старейшин» и, как венец всего этого, формирование новой государственной идеологии, которой, по мнению авторов, должна была стать «идея пантюркизма с ее тысячелетней историей».

Дальнейшая судьба этого высокопарного бреда, как уже говорилось выше, абсолютно неизвестна. Скорей всего, идея «национал-шаныраковцев» благополучно канула в лету вместе с кучей подобных заведомо мертворожденных проектов. Но, тем не менее, сам факт появления таких «обращений» не может не настораживать. Как и то, что периодически пантюркистские посылы берутся на вооружение более известными и традиционными представителями так называемого «национал-патриотического» толка, которые правда, их используют не столько по прямому назначению, сколько в качестве гарнира к антироссийской или любой другой «анти»-риторике. Иногда им в унисон подпевают и доморощенные исламисты, хотя, судя по бессвязности их комментариев и высказываний, вообще плохо понимают о чем идет речь (заодно, пребывая не в курсе традиционного антагонизма между исламом и пантюркизмом).

И вот тут-то мы и возвращаемся к той, казалось бы, парадоксальной ситуации, когда против усиления пантюркистких и неоосманистких идей протестуют в самой Турции. Ларчик, собственно говоря, открывается здесь просто – по мере усиления внешнеполитический амбиций Анкары, в стране начался вполне ощущаемый экономический спад. Буквально с каждым годом Турция опускается все ниже в таблицах международных экономических рейтингов. Иностранные инвестиции сокращаются более чем на треть, западные компании стали выводить производства, темпы роста экономики в прошлом году составили порядка 2,6 процента, а за последние три года долги государственного и частного сектора увеличились с 300 до 400 миллиардов долларов США. Отсюда вытекает и нестабильность социального положения.

И хотя, по официальным усредненным данным, безработица в Турции составляет всего лишь 10%, то есть, вполне приемлемый показатель для поддержания социальной стабильности, однако реальный уровень безработицы среди молодежи в два раза выше. В результате, более половины участников антиправительственных демонстраций составляют молодые люди до 30 лет. А если учесть, что Турция является молодой страной, где половина населения это граждане до 35 лет, то одна из причин роста социального напряжения становится понятной. Так же к числу носителей протестных настроений стал относиться и средний класс, как достаточно уязвимая часть общества. Кроме того, правительству так и не удалось решить основные структурные проблемы экономики, а также остановить рост внешнего долга страны, который за последние годы вырос с 39,4% ВВП до 42,8% ВВП. Критически высоким для турецкой экономики является дефицит торгового баланса, составивший 65,7 миллиарда долларов США. Все это отражается в падении фондового рынка, ослаблении турецкой лиры, уменьшении доходов от туризма.

И на этом фоне периодически звучащие призывы возродить былую мощь Османской империи, возрождение гегемонистских планов своего османского предшественника и самое главное – финансирование радикальных формирований и достаточно солидные денежные вливания на поддержание соответствующих центров и институтов за рубежом в ущерб некоторым социальным программам, скорей вызывают не одобрение, а раздражение среди достаточно большой части населения. А в среде достаточно влиятельных оппозиционных политиков все чаще звучат призывы перестать увлекаться ревизией османского геополитического влияния и уделить больше внимания насущным проблемам общества.

Еще одним побочным следствием пантюркизма становится экономическая и трудовая миграция в страны Центральной Азии и, как следствие, практически неизбежные конфликты между коренным населением и заезжими гастарбайтерами. В сентябре прошлого года Астану взбудоражило известие о групповой драке на строящемся турецкими подрядчиками объекта «Назарбаев Университет». Начавшись с банального недовольства, высказанного турецкими строителями в адрес качества пищи в рабочей столовой, градус недовольства постепенно перенесся на весь персонал из числа местных жителей и в ход пошли кулаки. Разнимать противоборствующие стороны, количество которых мгновенно перевалило за сотню человек, тогда выехали лично прокурор Астаны Жоргенбаев и начальник столичного ДВД Аубакиров. В тот раз конфликт удалось погасить за довольно короткое время и впоследствии все ограничилось лишь административными взысканиями. Однако тревожит другое – подобные стычки происходят с пугающей регулярностью и далеко не всегда обходятся без человеческих жертв. Ведь еще совсем недавно были на слуху серьезные скандалы, возникшие после масштабного мигрантского конфликта 2006 года на Тенгизе. Причиной кровопролития тогда послужило высокомерное отношение турецких рабочих и специалистов к казахстанским коллегам и сексуальные домогательства в отношении казахстанских женщин, работавших в этом субподрядном предприятии. А согласно данным Генпрокуратуры РК, большинство нарушений трудового законодательства на иностранных предприятиях в РК зафиксированы именно на турецких предприятиях. В ходе проверок со стороны прокуратуры были выявлены сотни случаев дискриминации казахстанцев в оплате и условиях труда. Все это отражено в статистических сообщениях за 2000–2013 годы на официальном сайте этого надзорного органа. И такое без всякого преувеличении хамское отношение со стороны приезжих гастарбайтеров к своим казахстанским коллегам, вряд ли может служить примером «единства тюркской нации», столь старательно декламируемой идеологами и пропагандистами пантюркизма. Скорей наоборот – наглядно показывает кто в этом союзе будет «равнее», и чьи амбиции и интересы будут соблюдаться и удовлетворяться более тщательно.

Адепты пантюркизма клятвенно заверяют, что идеология культурной интеграции тюркоязычных народов в настоящее время не несет в себе никакой угрозы для остальных участников мирового политического процесса. А негативное восприятие пантюркизма, дескать, связано исключительно с историческими предрассудками против Османской империи. Однако, воспитание потенциальных пантюркских элит, которые, по замыслам Турции и США, в перспективе могут сработать в качестве деструктивного детонатора на разобщение и развал других, как политических, так и экономических объединений, а так же хоть и вкрадчивое, но, тем не менее, настырное пантюркистское «зондирование» населения стран Средней Азии не может не настораживать. Ведь сегодняшний пантюркизм по-прежнему представляет собой мощное «оружие сознания» для радикальных националистических группировок, а в умелых руках вполне может стать очередным вызовом для безопасности всего региона. И с этой угрозой просто нельзя не считаться.

12.02.2015

Талгат Ибраев

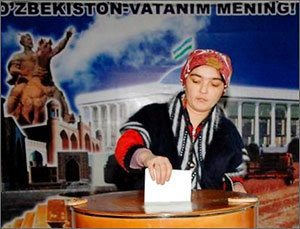

Турция готовится к выборам в Великое национальное собрание. Это большое событие для страны и стать депутатом этозначит пройти через серьезную конкуренцию. Сначала партии проводят внутренний праймериз и только потом определяются с кандидатами в партийный список.

Турция готовится к выборам в Великое национальное собрание. Это большое событие для страны и стать депутатом этозначит пройти через серьезную конкуренцию. Сначала партии проводят внутренний праймериз и только потом определяются с кандидатами в партийный список.