«Существует ли синофобия в Казахстане, как в стране относятся к вакцинации, какие мысли у казахстанцев по поводу языкового вопроса?» – чем больше результатов опросов публикуется в общественном поле, тем больше споров эти данные вызывают. Обычно в ответ на любые опубликованные рейтинги и выводы сыпятся советы комментаторов «сходить в народ» – ведь у народа всегда свое мнение. Реально ли измерить мнение «глубинного народа», чем он живет в Казахстане и чем отличается от другой части общества – говорим с социологом, президентом ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой Илеуовой.

Как и где живет «глубинный народ» в Казахстане

– Можно ли говорить о существовании «глубинного народа» в Казахстане?

– В социологии мы не используем термин «народ», это, скорее, политологическая характеристика.

Когда мы говорим о каком-то все-таки «глубинном народе» в Казахстане, по моему личному мнению, это те люди, которые видят себя продолжателями неких этнических традиций, национальных казахских ценностей.

Однако даже группа сторонников традиций и ценностей неоднородна в Казахстане.

Есть люди, которые считают себя традиционалистами, но при этом они в большей степени коллективисты и люди советского типа – это тоже наш «глубинный народ».

Есть группа, которую можно отнести к некому азиатскому социуму, особенно это актуально для юга страны. Мы в прошлом году были в южных регионах Казахстана, там население само считает, что многое берет из узбекской культуры, потому что в этих районах страны проживает много узбеков. Общие детали быта, какие-то слова и категории казахи-южане могут называть на узбекском языке.

Однако казахстанцы на юге все же не все перенимают от узбеков. Например, по моим наблюдениям, некоторые молодые казахи-южане не знают, что такое «махалля» (узбекский квартал) – важный элемент жизнедеятельности для узбекского общества.

С другой стороны, к Казахстане есть четкое деление на городских и сельских жителей Республики. Социологи видят, что сельские жители отличаются набором характеристик, утерянных горожанам в условиях урбанизированного пространства.

Поэтому, когда говорят о глубинном народе, то часто имеют в виду эту часть населения, которая проживает в сельской местности.

– А с точки зрения знаний и уровня образования «глубинного народа» – это другой класс казахстанцев?

– Здесь нужно говорить о проблеме информированности. В казахстанской деревне есть большая проблема с уровнем информированности в целом.

Недавно наш Центр проводил исследование в сельской местности – выяснилось, что не все сельские населённые пункты получают сигнал казахстанских каналов, и это важно понимать с точки зрения реализации той же госполитики в стране.

В новых условиях увеличения информационного воздействия уже через интернет и социальные сети, источников информации становится все больше. Однако эта информация не всеми критически осмысливается.

Получается, что народ может быть «глубинным», непонимающим и так далее в силу своего невысокого уровня грамотности и очень неразборчивого потребления каналов информации. Прежде всего мы говорим о социальных сетях разных видов и сомнительных интернет-источниках. Пандемия это очень хорошо показала.

Конечно, и в городах не все граждане отменно ориентируются в информационных потоках, но в городе можно «нарваться» на более знающего человека. А в селе ты будешь ходить уверенным, что это твоё знание является абсолютным.

– Вы рассказали про две группы населения, которые можно было бы отнести к «глубинному народу», сельское население и традиционалисты. Эти группы пересекаются? Сельское – всегда значит традиционное, или наоборот?

– Почти всегда. Повышение уровня урбанизации в Казахстане происходит постепенно, по какой-то причине не половина населения, но около того, не стремится и не переезжает в города. То есть сохраняет свой привычный образ жизни.

Если мы проводим исследования, то сельские жители жалуются на отсутствие нормальных условий жизни, когда нет нормального формата обучения, интернета и т.д. Что что бы ни делали власти, сельские казахи всё равно не переезжают. Люди из села держатся за свой образ жизни и в основном за экономику села – скот, мясо, животноводство, и в редких случаях, земледелие.

Если обращаться к традициям, то можно говорить о тенденции на т.н. «ретрадиционализацию».

– Почему не на традиционализацию, что значит приставка «ре» – люди добавляют что-то новое к существующим традициям?

– Когда начинаешь сравнивать то, что южане называют традициями, то получается, что очень многого из предлагаемого возвести в культ даже не было в истории казахского общества. Сейчас называют традицией, а это, по сути, инновация.

Одна из причин данного явления то, как на южан влияют проживающие с ними в одном сообществе узбеки. Потому т.н. ретрадиционализации на севере Казахстана практически нет.

– О каких признаках глубинного народа можно говорить, есть какие-то общие черты?

– Эти люди связаны чаще всего тяжелым трудом, живут большими семьями. Если в целом в Казахстане многодетность начинается от 3-х детей, то в «народных» семьях – это около 8 детей. Эти же люди сталкиваются с очень нездоровыми отношениями в быту, с точки зрения современного человека, с дискриминацией женщин и др. Это все, как они утверждают, является традициями, а фактически, это микс, из исламского фактора, местных воззрений и т.д.

Следующий признак – родовая структура, сейчас она возрождается в Казахстане. Казалось бы, принадлежность к роду не дает ничего в материальном плане, но в каком-то символическом, ценностном отношении этому придаётся огромное значение. Раньше разговор о том, «какого ты рода», зачастую был просто частью знакомства казахов между собой.

Однако в народе, как раз на юге, где живут маленькие не родовые даже, а подродовые группы – там они друг друга поддерживают. Фактически круг подрода совпадает с семьей. Отношения внутри семьи имеют право на существование, потому что экономически семья более понятная единица, тем более в условиях капитализма и глобализации. Однако тенденция обращения к родовой структуре переносится «из народа» в города, и сегодня знать родовую структуру – это быть культурным.

Еще один признак – употребление казахского языка. Если нужно провести разговор с представителями глубинного «народа», то он скорее пойдет на казахском языке. Не могу сказать, что нет глубинного народа на севере, но там это будет смесь русского и казахского в своем стиле.

– В этом году в Казахстане прошли выборы сельских акимов, и казалось, что сельское население, вот этот «глубинный народ», он наконец-то как-либо заявит о себе. Получилось?

– Я сама изначально сельский человек, и мне это иногда мешает, потому что я всегда посередине – между наукой и своим пониманием мира.

Чему меня учит социология? Никогда не бывает сенсаций, всегда всё связано и обосновано, потому что есть причины, почему люди говорят или делают. И второе – в большинстве случаев народ прав. Наш народ мудр, и в итоге рассуждает именно так, как к этому выводу или к этому заключению его подвела жизнь – не из социальных сетей, а реальная и наполненная тяжелым трудом.

Часто происходит подмена представлений у власти о том, как должен думать народ, и того, как он думает на самом деле. И вот выборность – один из таких моментов. Выборность ввели как возможный ответ на сложности сельской жизни, в надежде на то, что это управленческое решение что-то изменит. Однако просто ввести выборность и думать, что в мгновение что-то станет лучше – глубокая ошибка.

Мы недавно делали исследование в трёх областях Казахстана: в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Опрашивались жители шести сёл, где были выборы сельских акимов и где не было выборов. Результаты показали, что выборность как механизм – понятна всем опрошенным. У сельчан даже были ожидания, что придёт новый человек, который поможет им решить проблемы. Но в итоге, а как выборы прошли?

Недовольство выборной кампанией, неудовлетворённость показывают, что, если кто-то ожидал чего-то от нового формата сельских выборов, то эти ожидания обмануты. Большая часть опрошенных и не надеялась на перемены после этих выборов, потому что каким бы ни был человек, кто бы ни пришёл, в тех условиях бюджетного финансирования, уровней распределения денег в селе, ничего хорошего не будет. То есть у сельского акима, будь он выборный, будь он назначенный, нет денег, а проблемы есть.

Сельские жители больше, чем другие, заинтересованы в информации о избирательном процессе. Они всегда ходят на выборы.

Почему, когда сейчас выборы были обозначены как местные, к ним сразу сформировалось такое неправильное отношение? Информационной кампании не было, агитационной кампании не было. Со стороны избирательной комиссии на высшем уровне не было какого-то контроля, сельчане его не видели.

Получилось, что как провели, так и провели, никто не понёс ответственности.

В то же время т.н. «глубинный народ» все же не готов к протестным действиям, как и все крестьяне – они же более прагматичные, у них нет времени. Поэтому в народе и говорят: ещё раз нас использовали, ну и ладно. А все вместе – это достаточно сложная история.

Продолжение следует…

Как и где живет «глубинный народ» в Казахстане (ia-centr.ru)

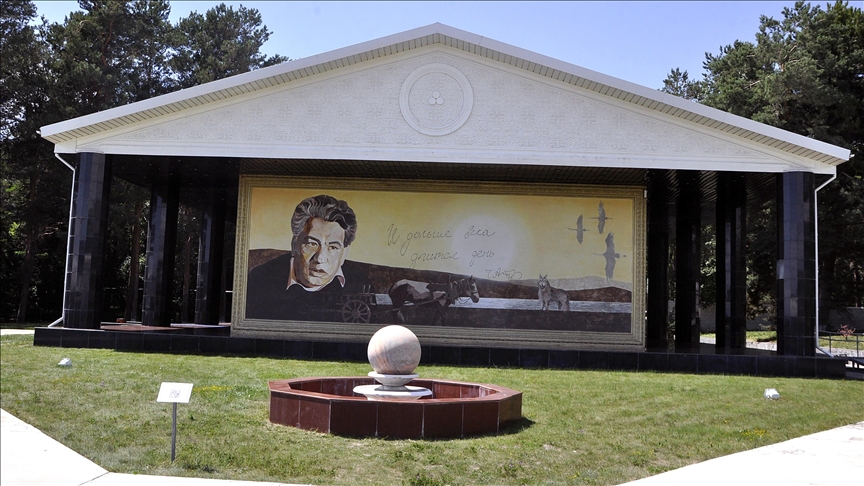

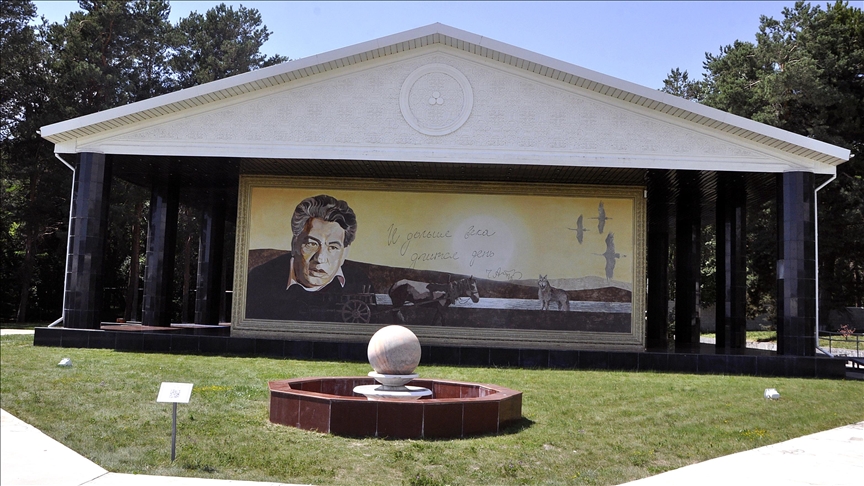

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

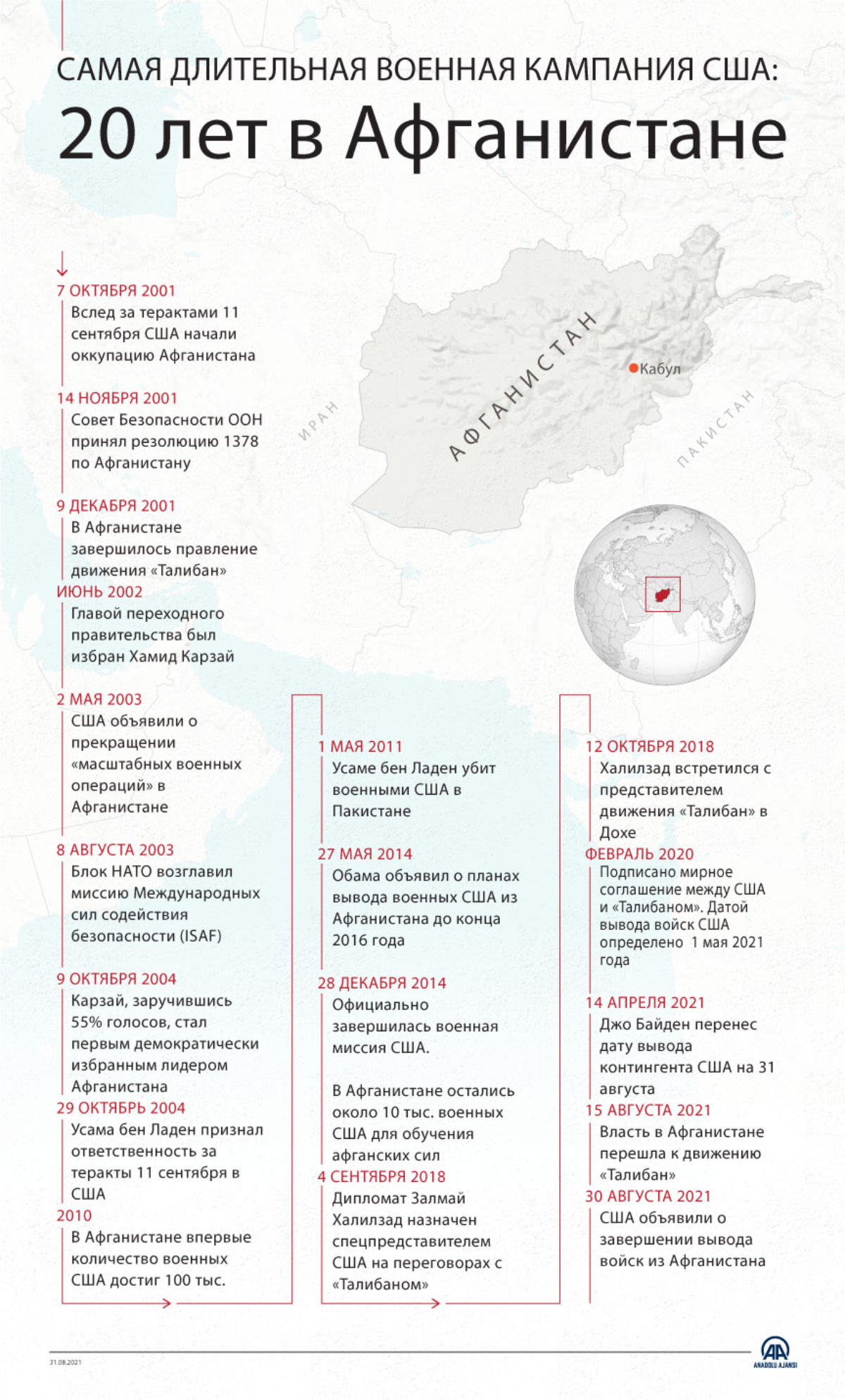

Фото Reuters

Фото Reuters

На фото подразделение горных войск России. Фото сайта mil.ru

На фото подразделение горных войск России. Фото сайта mil.ru

Джо Байден и Владимир ПутинФото: Denis Balibouse / Reuters

Джо Байден и Владимир ПутинФото: Denis Balibouse / Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Фото с сайта www.president.uz

Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Фото с сайта www.president.uz