16.06.2021

Одним из важнейших общественно-политических событий нынешнего года в Узбекистане, имеющего ключевое значение для дальнейшего устойчивого развития нашей страны, да и всего региона Центральной Азии в целом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, являются предстоящие выборы Президента Республики Узбекистан.

За последние годы в рамках строительства демократического, открытого внешнему миру и конкурентоспособного Нового Узбекистана осуществлена огромная работа в сфере обеспечения конституционных прав граждан избирать и быть избранным в представительные органы.

Прежде всего, приняты последовательные меры, направленные на укрепление правовых основ проведения свободных и справедливых выборов, проводимых на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании открыто и гласно – неотъемлемого атрибута демократического правового государства, а также на укрепление и развитие современной демократической избирательной системы.

При этом избирательное законодательство Узбекистана динамично совершенствуется на основе национального практического опыта, накапливаемого в ходе периодически организуемых выборов, а также с учётом международных стандартов, роста политического сознания и электоральной культуры граждан, хода и потребностей проводимых демократических реформ.

Можно выделить следующие «три волны» развития избирательного законодательства Нового Узбекистана.

«Первая волна» — от отдельных избирательных законов к Избирательному кодексу

Кодификация законодательства означает деятельность по созданию систематизированного единого нормативно-правового акта, осуществляемая путем глубокой и всесторонней переработки действующего законодательства, отбрасывания устаревшего нормативно-правового материала, выработки новых правовых установлений, комплексного развития национальной правовой системы. В частности, в зарубежных государствах порядок подготовки и проведения выборов регулируется путем принятия обычных законов, конституционных законов или избирательных кодексов. При этом более чем в 30 государствах мира применяется модель правового регулирования выборов в формате Избирательного кодекса.

Новый Узбекистан тоже избрал путь кодификации избирательного законодательства. В 2019 году принят Избирательный кодекс, заменивший собой 5 ранее действовавших разрозненных избирательных законов. Избирательный кодекс разработан с участием всех политических сил и партий страны, институтов гражданского общества, на основе всенародного обсуждения. При этом учтены рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы, зарубежных наблюдателей, миссий международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ОИС и других, по предыдущим выборам в Узбекистане. В частности, 29 рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Узбекистане в 2016-2019 годах полностью имплементированы в Избирательное законодательство Узбекистана, 8 – частично, другие – изучаются экспертами.

Принятие Избирательного кодекса стало олицетворением неукоснительного продвижения Нового Узбекистана по пути демократизации и либерализации общества, укрепления плюрализма мнений, многопартийной системы. Важнейшими новеллами Избирательного кодекса стали, в частности, следующие:

во-первых, в национальное избирательское законодательство полностью имплементированы основные положения международных документов о выборах, предусматривающих обеспечение прямого избрания членов хотя бы одной из палат парламента. Из законодательства исключены нормы выдвижения и избрания депутатов нижней палаты парламента от Экологического движения Узбекистана, сохранив при этом количество депутатских мест в Законодательной палате (150 мест);

во-вторых, избирателям предоставлена возможность поддерживать участие на выборах более чем одной партии — закреплено, что избиратели вправе ставить подпись в поддержку одной или нескольких политических партий;

в-третьих, законодательно закреплено, что право на выдвижение кандидата в Президенты, кандидата в депутаты Законодательной палаты имеют политические партии. При этом политические партии правомочны выдвигать в качестве кандидатов членов своей партии или беспартийных;

в-четвёртых, исключена норма, ограничивающая участие в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления;

в-пятых, увеличено количество доверенных лиц кандидатов от политических партий (для кандидатов в Президенты – до 15, депутатов парламента — 10, областных Кенгашей народных депутатов – 5, районных и городских Кенгашей – 3);

в-шестых, усилена роль наблюдателей от политических партий в обеспечении гласности и демократичности выборов. Они могут получать копии документов о результатах выборов сразу после составления протокола избирательной комиссии по итогам подсчёта голосов. Установлен порядок незамедлительного вывешивания на избирательном участке копии протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов для всеобщего ознакомления на срок не менее чем 48 часов;

в-седьмых, урегулирован порядок рассмотрения избирательными комиссиями обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения выборов и подведения его итогов. Кроме того, кандидату или наблюдателю предоставлено право подавать жалобу относительно любого аспекта избирательного процесса (в том числе запросить пересчет голосов или признать недействительными результаты выборов). Законодательно закреплено, что решения избирательных комиссий, в том числе ЦИК, могут быть обжалованы в суд. Лица, подавшие жалобу, наделены правом непосредственно участвовать при ее рассмотрении;

в-восьмых, на законодательном уровне определен порядок избрания членов Сената, с отменой Положения ЦИК о порядке их избрания;

в-девятых, в Избирательном кодексе четко определены виды, формы и методы проведения агитации политическими партиями и их кандидатами;

в-десятых, отдельное внимание уделено наблюдателям, уполномоченным представителям партий, СМИ.Избирательный кодекс закрепил круг прав вышеуказанных участников избирательного процесса. Благодаря участию данных участников обеспечивается транспарентность избирательного процесса. На заседаниях избирательной комиссии могут присутствовать представители политических партий, средств массовой информации, наблюдатели от органов самоуправления граждан, зарубежных государств, международных организаций. Заседания избирательных комиссий проводятся открыто. Решения избирательных комиссий публикуются в СМИ или обнародуются в порядке, установленном Избирательным кодексом;

в-одиннадцатых, предусмотрен Единый электронный список избирателей Республики Узбекистан, являющийся государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о гражданах-избирателях, адресах их постоянного и временного места жительства.

В целом в ходе выборов в представительные органы власти в 2019 году Избирательный кодекс показал, что он служит неукоснительному соблюдению конституционных избирательных прав граждан на основе демократических принципов справедливости, гласности, открытости и транспарентности, созданию избирателям необходимых условий для свободного участия в выборах, а политическим партиям и их кандидатам – широких и равных возможностей в ходе избирательной кампании.

«Вторая волна» — обеспечение независимости деятельности избирательных комиссий всех уровней

«Вторая волна» демократизации избирательного законодательства и системы страны связана с внесением в феврале 2021 года соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан. При этом особое внимание уделялось решению, в частности следующих приоритетных задач:

ПЕРВОЕ: обеспечение активного участия в выборах всех граждан, реализации их избирательных прав независимо от мест нахождения и временного проживания.

Впервые законодательно закреплен порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы избирателей за рубежом.

ВТОРОЕ: дальнейшее укрепление независимости всей системы организаторов выборов – избирательных комиссий всех уровней во главе с ЦИК, что является необходимым и важнейшим условием демократичности выборов.

В этих целях законодательно закреплен статус членов ЦИК и избирательных комиссий, исключены несвойственные для организаторов выборов задачи избирательных комиссий по организации встреч кандидатов с избирателями; оптимизирована система избирательных комиссий – упразднен институт окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) Кенгаши. В результате оптимизации, упраздняются 5 739 ненужных окружных избирательных комиссий, освобождается значительные человеческие ресурсы (более 54 000 человек).

Тем самым созданы все правовые условия для независимости избирательных комиссий от всех органов государственной власти. Сегодня организационно-правовой уровень проведения выборов, легитимность их результатов, в основном зависит от того, насколько точно все субъекты избирательного процесса следуют положениям законодательства.

ТРЕТЬЕ: создание более благоприятных правовых условий политическим партиям для проведения агитации, организации общепартийных выборных мероприятий, в том числе массовых, по проведению избирательной кампании.

На основе глубокого изучения национального, зарубежного и международного опыта обеспечения демократичности, справедливости и честности выборов, конституционные сроки выборов в Узбекистане перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря – на первое воскресенье третьей декады октября в год истечения конституционного срока их полномочий.

ЧЕТВЕРТОЕ: недопущение использования государственных ресурсов во время избирательной кампании.

Миссии наблюдателей за выборами БДИПЧ ОБСЕ в различных государствах-членах в качестве приоритетных рекомендаций в своих итоговых докладах (например, на президентских выборах в Грузии в 2018 году) указывают необходимость «создания механизма для недопущения и/или эффективного и своевременного рассмотрения жалоб на злоупотребление административным ресурсом». С учётом национального и зарубежного опыта в Узбекистане тоже законодательно закреплен запрет агитации государственным служащим (если он не является доверенным лицом), а также военнослужащим, сотрудникам религиозных организаций, судьям. Это является ещё одним важнейшим шагом на пути обеспечения беспристрастности, законности и справедливости выборов.

Среди важнейших новелл «второй волны» — приведение законодательства о политических партиях и их финансировании в соответствие с Избирательным кодексом, установление порядка государственного финансирования президентских и парламентских выборов, выборов в местные органы представительной власти, снижение сроков обжалования решений избирательных комиссий с 10 до 5 дней.

Самое главное – «вторая волна» демократизации избирательной системы и законодательства страны способствует более полной реализации конституционных избирательных прав граждан, расширению их участия в выборах, служит основой для проведения демократических выборов.

«Третья волна» — формирование правовых условий для справедливых выборов

Современная избирательная система Нового Узбекистана – результат многолетней эволюции и многостороннего политического диалога. В целом избирательное законодательство претерпело немало корректировок, направленных на совершенствование избирательного процесса. Причем внесению каждого, даже незначительного изменения, всегда предшествует тщательная работа, анализ прошедших избирательных кампаний и выработка на его основе предложений по совершенствованию законодательства.

Таким образом, избирательная система развивалась динамично, на протяжении ряда лет, и эти изменения являлись логическим продолжением политико-правового развития страны.

Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса инициировала вопрос внесения изменений и дополнений в Избирательный кодекс, направленный на дальнейшее совершенствование выборного законодательства и избирательной практики, приведение её в соответствие с международными стандартами и наилучшими практиками в области проведения подлинно демократических выборов. Это касается, в частности, следующих вопросов.

Первое – дальнейшее распределение полномочий и усиление принципа сдержек и противовесов между учредительной (система избирательных комиссий, возглавляемая Центральной избирательной комиссией) и судебной ветвями власти.

Внесенные изменений и дополнения предусматривают, прежде всего, усиление самостоятельности и ответственности участковых избирательных комиссий за принятые ими решения, одновременно повышая роль судов в рассмотрении обращений и жалоб граждан, иных участников избирательного процесса по вопросам действий избирательных комиссий и принятых ими решений.

С учётом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в Избирательном кодексе закрепляется норма о том, что ЦИК не будет рассматривать обращения избирателей и иных участников избирательного процесса по действиям избирательных комиссий и принятых ими решениям.

Тем самым, устраняется двойная система подачи жалоб и обращений (в ЦИК и суд), а также возможность принятия противоречивых решений и постановлений. Эти вопросы будут отнесены только к компетенции судов.

Одновременно значительно усиливается судебная защита избирательных прав граждан. Сегодня согласно Избирательному кодексу:

• любой гражданин может заявить в участковую избирательную комиссию об ошибке или неточности в списках избирателей. В течение 24 часов участковая избирательная комиссия обязана проверить обращение и либо устранить ошибку или неточность, либо дать обращающемуся мотивированный ответ об отклонении обращения. При этом действия и решения участковой избирательной комиссии могут быть обжалованы в суд;

• решения избирательных комиссий могут быть обжалованы органами политических партий, их кандидатами, доверенными лицами, наблюдателями и избирателями в суд;

• решения ЦИК могут быть обжалованы в Верховный суд Республики Узбекистан.

Избирательный кодекс предусматривает чёткий порядок обжалования субъектами избирательного права принятых решений на всех этапах подготовки и проведения выборов. Кодексом урегулирован порядок рассмотрения избирательными комиссиями обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения выборов и подведения его итогов.

Все это способствует реализации фундаментального права граждан на правосудие (спор должен рассматриваться и решаться судом). Учредительная власть должна решать только задачи организации выборов, создания условия гражданам для свободного волеизъявления, а оценка действий (бездействия) избирательных комиссий должна осуществляться судами.

Второе – внедрение уведомительного порядка для массовых собраний, митингов и шествий, организуемых политическими партиями в ходе выборов. Так, в 2019 году перед парламентскими выборами политическими партиями было проведено более 800 массовых митингов по всей стране. При этом не было никаких препятствий и не было обращений со стороны партий о каких-либо нарушениях их прав на проведение массовых мероприятий.

Однако в законодательстве имелся пробел в этой сфере. Поэтому в Избирательном кодексе закреплена норма о том, что партии будут организовывать массовые мероприятия, предварительно – не менее чем за три дня – уведомив хокимияты о месте и времени их проведения. То есть здесь будет действовать не «разрешительный», а «уведомительный» порядок.

Третье – укрепление потенциала окружных избирательных комиссий по организации и проведению выборов Президента. Так, сегодня в соответствии с законодательством не менее чем за семьдесят дней до выборов Центральной избирательной комиссией образуется окружная избирательная комиссия по выборам Президента Республики Узбекистан, депутатов Законодательной палаты в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 6-8 других членов комиссии. Однако здесь необходимо учитывать специфику – для выборов в парламент в рамках одного избирательного округа формируются 70-120 участковых избирательных комиссий, а во время выборов Президента – около 1000 участковых избирательных комиссий. Следовательно, в ходе выборов Президента значительно усложняется задача координации деятельности и оказания действенной помощи участковым избирательным комиссиям. В этой связи в Избирательном кодексе увеличено количество членов участковых избирательных комиссий до 11-18 человек.

«Третья волна» предусматривает также ряд других новелл, устраняющих выявленные в ходе предыдущих выборов технические и организационные вопросы. В целом они служат демократизации избирательного законодательства и практики с учётом общепризнанных международных принципов проведения справедливых и подлинно демократических выборов.

Повышение электоральной культуры населения – залог транспарентности и справедливости выборов

Демократические преобразования в Узбекистане, а также все более возрастающий уровень политического и правового сознания граждан, гражданских институтов являются основой дальнейшего совершенствования избирательной системы страны.

Парламент Узбекистана ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов. Согласно статье 29 Конвенции государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются, в частности, обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть избранными.

В Избирательном кодексе воплощены все механизмы реализации лицами с инвалидностью прав на участие в общественно-политической жизни страны путем голосования. Так, помещения для голосования должны быть предусмотрены пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями. Технологическое оборудование в помещениях для голосования — столы, кабины и ящики для голосования — должны устанавливаться с учетом потребностей избирателей-колясочников.

В ходе прошедших в 2019 году выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса в избирательных комиссиях разного уровня были задействованы 4158 лиц с инвалидностью. В мае 2021 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Обществом инвалидов, Обществом слепых, Обществом глухих и Ассоциацией инвалидов Узбекистана. Для создания максимально удобных и комфортных условий для избирателей с инвалидностью избирательными комиссиями будет проведен ряд организационных мероприятий и подготовлены необходимые информационные материалы. На информационных стендах избирательных участков станет размещаться информация о зарегистрированных кандидатах на должность Президента страны. К примеру, избиратель-инвалид по зрению, поместив незаполненный бюллетень в трафарет с использованием азбуки Брайля, сможет на ощупь найти фамилию зарегистрированного кандидата и проставить любой знак в квадрате соответствующей прорези. Для глухих и слабослышащих избирателей, при наличии заявок, в день голосования на избирательные участки могут быть приглашены сурдопереводчики. Предвыборные телепередачи будут транслироваться с сурдопереводом и субтитрами, а для незрячих материалы издаются в специальных журналах с использованием азбуки Брайля.

Все эти меры будут непременно способствовать свободному волеизъявлению лиц с инвалидностью, которые сегодня являются активными участниками демократических преобразований в стране.

Повышение электоральной культуры и активности избирателей, укрепление их доверия к избирательному институту, укрепление в обществе убеждённости в том, что – единственным современным и демократичным механизмом формирования государственной власти, реализации конституционных принципов в новых условиях являются выборы, являются важнейшими задачами и необходимыми условиями реализации конституционных прав граждан на участие в управлении делами общества и государства.

Для достижения этих целей необходимо на качественно новом уровне реализовать, в частности следующие задачи:

во-первых, развитие профессиональных навыков организаторов, а также укрепление и совершенствование системы правового просвещения избирателей и всех других участников избирательного процесса, придание этой работе целенаправленного, публичного и комплексного характера;

во-вторых, повышение общей правовой и электоральной культуры различных категорий участников избирательного процесса, особенно молодёжи;

в-третьих, улучшение работы со СМИ, повышение их знания об избирательном процессе, вовлечение в процесс распространения достоверной информации на всех этапах выборов, а также повышение медиакультуры в обществе;

в-четвёртых, вовлечение институтов гражданского общества в обеспечение демократичности, легитимности и справедливости избирательного процесса, их вовлечение в деятельность государственных органов по защите прав и интересов всех участников избирательного процесса, избирателей.

При этом особое внимание следует уделять повышению активности и вовлеченности населения в принятие решений государственности значимости посредством тщательного изучения общественного мнения при разработке законопроектов и принятии мер общественной значимости (например, через портал regulation.gov.uz или Mening fikrim);

в-пятых, формирование и развитие информационно-правовых образовательных ресурсов на основе новых информационно-коммуникационных технологий.

Все эти меры способствуют также обеспечению избирателям гарантий свободного волеизъявления, укрепление чувства патриотизма и ответственности, укрепление политической стабильности в обществе, повышение правовой грамотности населения.

При этом необходимо иметь ввиду, что процесс развития и совершенствования избирательной системы, как и законодательства о выборах далеко не закончен. Ведь мировая практика показывает, едва ли не каждая очередная избирательная кампания высвечивает новые проблемы. Мы находимся на таком этапе их развития, когда надо, используя накопленный опыт, прогнозировать как будут применяться те или иные предлагаемые нами изменения.

Организаторы выборов должны хорошо знать законы и уметь работать в соответствии с ними. Этому должна способствовать, в том числе, подготовленное узбекским парламентом Национальная программа действий по повышению электоральной культуры населения. Главное – это их стремление к росту профессионализма в деле проведения выборов, служение закону в соответствии с его смыслом и содержанием.

В целом все эти «три волны» демократизации избирательного законодательства и практики в Новом Узбекистане, в совокупности с проводимыми в стране масштабными и динамичными процессами политического, экономического, правового, социального и духовного обновления общества и модернизации страны, приводят к:

во-первых, значительному развитию и укреплению реальной многопартийной системы в стране. В стране создана здоровая межпартийная конкуренция с равными условиями для всех партийдля проведения избирательной кампании, справедливого распределения бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, честности голосования и легитимности выборов. Другими словами, есть все основания утверждать, что предстоящие выборы Президента будут проходить в условиях многопартийности, состязательности кандидатов, открытости, свободы мнений и подлинного выбора;

во-вторых, расширению роли и возможности участия в выборах институтов гражданского общества, волонтёров, значительного роста уровня политической, общественной активности, гражданской ответственности людей, требовательности и взыскательности граждан в оценке хода социально-экономических и политико-правовых реформ;

в-третьих, созданию в Узбекистане всех необходимых правовых условий партиям и представителям негосударственных некоммерческих организаций, местным и зарубежным наблюдателям, средствам массовой информации для осуществления ими своих прав и обязанностей в период избирательной кампании;

в-четвёртых, расширению применения цифровых технологий в избирательном процессе и их правового регулирования;

в-пятых, пандемия коронавируса внесла изменения во все аспекты человеческой жизни. В ряде стран выборы были отменены или перенесены на более поздний срок. Сейчас выборы проходят в новых условиях, впервые на избирательные участки людей впускают строго в масках с использованием антисептиком. В организации избирательного процесса в условиях пандемии следует обратить внимание на следующие аспекты. Первая направлена на общую организацию выборов. Это меры, касающиеся помещений, бесконтактная термометрия, регулирование потоков, социальная дистанция, масочный режим, использование санитайзеров. Вторая касается требований к избирателям, в частности, обязательное ношение маски, использование антисептиков, дистанциирование. Третье – участники избирательного процесса, которые будут находиться на избирательных участках постоянно в день выборов, это члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица.

Выборы действительно превращаются в эффективные механизмы формирования государственной власти, обеспечивающие ее преемственность и политическую стабильность.

Акмал Саидов,

первый заместитель Спикера Законодательной палаты

Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Газета «Народное слово»,

31 мая 2021 года

Правительство Узбекистана опирается на принцип: важно бороться с причинами, обуславливающими становлению граждан восприимчивыми к террористическим идеологиям, подчеркивает руководитель Отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ) Тимур Ахмедов в своей аналитической статье «Опыт Узбекистана по борьбе с терроризмом и международное сотрудничество», переданной в ИА «Дунё».

«Проблематика противодействия терроризму не теряет своей актуальности и во время пандемии, — пишет эксперт. – Напротив, беспрецедентный по своим масштабам эпидемиологический кризис, охвативший весь мир и затронувший все сферы общественной жизни и экономической деятельности, вскрыл целый ряд проблем, создающих благодатную почву для распространения идей насильственного экстремизма и терроризма.

Наблюдается рост бедности и безработицы, увеличивается количество мигрантов и вынужденных переселенцев. Все эти кризисные явления в экономике и социальной жизни способны усилить неравенство, создать риски обострения конфликтов социального, этнического, религиозного и другого характера.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Независимый Узбекистан имеет собственную историю борьбы с терроризмом, где распространение радикальных идей после обретения независимости было связано со сложной социально-экономической обстановкой, появлением в регионе дополнительных очагов нестабильности, попытками легитимации и консолидации власти посредством религии.

Вместе с тем становлению радикальных группировок на пространстве Центральной Азии во многом способствовала и проводимая в СССР массовая атеистическая политика, сопровождавшаяся репрессиями в отношении верующих и давлением на них.

Последовавшее в конце 1980-х ослабление идеологических позиций Советского Союза и либерализация общественно-политических процессов способствовали активному проникновению в Узбекистан и другие страны Центральной Азии идеологии через зарубежных эмиссаров различных международных экстремистских центров. Это стимулировало распространение нетипичного для Узбекистана явления – религиозного экстремизма, имевшего целью подрыв межконфессионального и межнационального согласия в стране.

Тем не менее, еще на раннем этапе независимости Узбекистан, будучи многонациональной и многоконфессиональной страной, где проживают более 130 народностей и существует 16 конфессий, выбрал однозначный путь построения демократическо-правового государства, основанного на принципах светскости.

В условиях нарастания террористических угроз Узбекистан выработал собственную стратегию с приоритетом на безопасность и стабильное развитие. На первом этапе разработки мер основная ставка была сделана на формирование системы административно-уголовного реагирования на различные проявления терроризма, в том числе укрепление нормативно-правовой базы, совершенствование системы правоохранительных органов, содействие эффективному отправлению судебного правосудия в сфере противодействия терроризму и его финансированию. Была прекращена деятельность всех партий и движений, призывавших к антиконституционному изменению государственного строя. После чего большинство подобных партий и движений ушло в подполье.

С актами международного терроризма страна столкнулась в 1999 году, пик террористической активности пришелся на 2004 год. Так, 28 марта — 1 апреля 2004 года в городе Ташкенте, Бухарской и Ташкентской областях были осуществлены террористические акты. 30 июля 2004 года в Ташкенте были проведены повторные теракты у посольств США и Израиля, а также у Генеральной прокуратуры Узбекистана. Их жертвами стали случайные прохожие и сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, несколько узбекистанцев примкнули к террористическим группам в соседнем Афганистане, которые в дальнейшем предприняли попытку вторжения на территорию Узбекистана с целью дестабилизации обстановки.

Тревожная ситуация требовала моментального реагирования. Узбекистан выдвинул основные инициативы коллективной региональной безопасности и осуществил масштабную работу по формированию системы обеспечения стабильности в обществе, государстве и регионе в целом. В 2000 году был принят закон «О борьбе с терроризмом».

В результате активной внешнеполитической деятельности Узбекистана был заключен целый ряд двусторонних и многосторонних договоров и соглашений с государствами, заинтересованными в совместной борьбе с терроризмом и другой деструктивной деятельностью. В частности, в 2000 году в Ташкенте подписано соглашение между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном «О совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью».

Узбекистан, воочию столкнувшись с уродливым лицом терроризма, резко осудил террористические акты, совершённые 11 сентября 2001 года в США. Ташкент одним из первых принял предложение Вашингтона о совместной борьбе против терроризма и поддержал их контртеррористические действия, предоставив государствам и международным организациям, желающим оказать Афганистану гуманитарную помощь, возможность пользоваться своими наземными, воздушными и водными путями.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕСМОТР ПОДХОДОВ

Трансформация международного терроризма в сложное социально-политическое явление требует постоянного поиска путей выработки эффективных мер реагирования.

Несмотря на то, что за последние 10 лет в Узбекистане не осуществлено ни одного теракта, участие граждан страны в боевых действиях в Сирии, Ираке и Афганистане, а также причастность выходцев из Узбекистана к совершению террористических актов в США, Швеции, Турции обусловили необходимость пересмотра подхода к проблеме дерадикализации населения и повышения результативности профилактических мероприятий.

В этой связи в обновляемом Узбекистане акценты сместились в пользу выявления и устранения условий и причин, способствующих распространению терроризма. Данные меры нашли четкое отражение в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, утвержденной главой государства 7 февраля 2017 года.

В качестве приоритетных направлений обеспечения безопасности страны Президент Шавкат Мирзиёев обозначил создание вокруг Узбекистана пояса стабильности и добрососедства, защиту прав и свобод человека, укрепление религиозной толерантности и межнационального согласия. Реализуемые инициативы в данных сферах базируются на принципах Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Концептуальный пересмотр подходов к профилактике и противодействию экстремизму и терроризму включает следующие ключевые моменты.

Во-первых, принятие таких важных документов, как Оборонная доктрина, законы «О противодействии экстремизму», «Об органах внутренних дел», «О службе государственной безопасности», «О национальной гвардии», позволило укрепить правовую основу профилактики в сфере борьбы с терроризмом.

Во-вторых, уважение прав человека и верховенство права является неотъемлемым компонентом борьбы с терроризмом в Узбекистане. Принимаемые правительством меры в борьбе с терроризмом соответствуют как национальному законодательству, так и обязательствам государства по международному праву.

Важно отметить, что государственная политика Узбекистана в области борьбы с терроризмом и защиты прав человека нацелена на создание условий, при которых указанные направления не конфликтовали между собой, а, напротив, дополняли и усиливали бы друг друга. Это влечет необходимость выработки принципов, норм и обязательств, определяющих границы допустимых законных действий властей, направленных на борьбу с терроризмом.

В Национальной стратегии по правам человека, принятой впервые в истории Узбекистана в 2020 году, также отразилась политика государства в отношении лиц, виновных в совершении террористических преступлений, в том числе вопросы их реабилитации. Данные меры основываются на принципах гуманизма, справедливости, независимости судебной власти, состязательности судебного процесса, расширении института «Хабеас корпус», усилении судебного надзора за следствием. Через реализацию этих принципов достигается доверие населения к правосудию

Результаты реализации Стратегии проявляются и в более гуманных решениях судебных инстанций при назначении наказаний лицам, попавшим под влияния радикальных идей. Если до 2016 года по уголовным делам, связанным с участием в террористической деятельности, судьи назначали длительные сроки заключения (от 5 до 15 лет), то сегодня суды ограничиваются либо условными сроками, либо лишением свободы до 5 лет. Также осуществляется освобождение из зала суда фигурантов уголовных дел, участвовавших в незаконных религиозно-экстремистских организациях, под поручительство органов самоуправления граждан (махалля), Союза молодежи и других общественных организаций.

В то же время власти предпринимают меры по обеспечению прозрачности в процессе расследования уголовных дел с «экстремистской окраской». Пресс-службы правоохранительных органов тесно работают со СМИ и блогерами. При этом особое внимание уделяется исключению из списков обвиняемых и подозреваемых тех лиц, в отношении которых компрометирующие материалы ограничиваются лишь заявительской базой без наличия необходимых улик.

В-третьих, ведется системная работа по социальной реабилитации, возвращению к нормальной жизни тех, кто попал под влияние экстремистских идей и осознал свои ошибки.

Проводятся мероприятия по декриминализации и дерадикализации людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с насильственным экстремизмом и терроризмом. Так, в июне 2017 года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева пересмотрены так называемые «черные списки» с целью исключения из них лиц, твердо вставших на путь исправления. С 2017 года из подобных списков исключены более 20 тысяч человек.

В Узбекистане действует специальная комиссия по расследованию дел граждан, побывавших в зонах боевых действий в Сирии, Ираке и Афганистане. Согласно новому порядку, лица, не совершавшие тяжкие преступления и не участвовавшие в военных действиях, могут получить освобождение от судебного преследования.

Данные меры позволили реализовать гуманитарную акцию «Мехр» по репатриации граждан Узбекистана из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. С 2017 года в страну возвращены более 500 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Для их интеграции в общество созданы все условия: предоставлен доступ к образовательным, медицинским и социальным программам, в том числе путем обеспечения жильем и трудоустройства.

Еще одним немаловажным шагом по реабилитации лиц, причастных к религиозно-экстремистским течениям, стала практика применения актов помилования. С 2017 года данная мера применена в отношении свыше 4 тысяч лиц, отбывающих наказание за преступления экстремистского характера. Акт помилования выступает важным стимулом для исправления лиц, преступивших закон, предоставляя им шанс вернуться в общество, семью и стать активными участниками проводимых в стране реформ.

В-четвертых, предпринимаются меры, направленные на устранение условий, способствующих распространению терроризма. Так, за последние годы усилена молодежная и гендерная политика, а также в целях снижения уязвимости перед насильственным экстремизмом и вербовкой террористами реализованы инициативы в области образования, устойчивого развития, социальной справедливости, в том числе сокращения бедности и социальной интеграции.

В сентябре 2019 года принят закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». При этом в рамках закона формируются новые механизмы, направленные на укрепление социального статуса женщин в обществе и защиты их прав и интересов.

С учетом того, что 60% населения Узбекистана составляет молодежь, рассматриваемая в качестве «стратегического ресурса государства», в 2016 году принят закон «О государственной молодежной политике». В соответствии с законом создаются условия для самореализации молодежи, получения ею качественного образования и защиты своих прав. В Узбекистане активно функционирует Агентство по делам молодежи, которое в сотрудничестве с другими общественными организациями ведет планомерную работу по оказанию поддержки детям, чьи родители попали под влияние религиозно-экстремистских течений. Только в 2017 году трудоустроены около 10 тысяч молодых людей из таких семей.

В результате реализации молодежной политики количество зарегистрированных преступлений террористической направленности в Узбекистане среди лиц в возрасте до 30 лет снизилось в 2020 году по сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза.

В-пятых, с учетом пересмотра парадигмы борьбы с терроризмом совершенствуются механизмы подготовки профильных кадров. Во всех правоохранительных органах, задействованных в борьбе с терроризмом, имеются профильные академии и институты.

При этом особое внимание уделяется не только подготовке сотрудников силовых структур, но и теологов, богословов. В этих целях созданы Международная исламская академия, международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термизий, Имама Матрудий, а также Центр Исламской цивилизации.

Кроме того, в регионах Узбекистана начали свою деятельность научные школы «Фикх», «Калом», «Хадис», «Акида» и «Тасаввуф», где готовят специалистов по некоторым разделам исламоведения. Данные научно-образовательные учреждения служат основой для подготовки высокообразованных теологов и экспертов исламоведения.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество является стержнем в стратегии Узбекистана по противодействию терроризму. Узбекистан –участник всех 13 действующих конвенций и протоколов ООН по борьбе с терроризмом. Следует отметить, что страна в числе первых поддержала борьбу с международным терроризмом, включая Глобальную контртеррористическую стратегию ООН.

В 2011 году страны региона приняли Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Центральная Азия стала первым регионом, где была начата всеобъемлющая и комплексная реализация данного документа.

В этом году исполняется десять лет со дня принятия Совместных действий в регионе по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативу по проведению в 2021 году в Ташкенте международной конференции, посвященной этой знаменательной дате.

Проведение данной конференции позволит подвести итоги работы за минувший период, а также определить новые приоритеты и направления взаимодействия, придать новый импульс региональному сотрудничеству в борьбе с угрозами экстремизма и терроризма.

Вместе с тем, налажен механизм проведения Контртеррористическим управлением ООН и Управлением ООН по наркотикам и преступности поэтапных учебных курсов по борьбе с терроризмом, насильственным экстремизмом, организованной преступностью и финансированием терроризма для сотрудников правоохранительных органов страны.

Узбекистан является активным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), целью которой также является совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе. В данном контексте следует отметить, что учреждение Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС с размещением её штаб-квартиры в Ташкенте стало своего рода признанием ведущей роли Узбекистана в борьбе с терроризмом. Ежегодно при содействии и координирующей роли Исполкома РАТС ШОС на территории сторон проводятся совместные антитеррористические учения, в которых представители Узбекистана принимают активное участие.

Аналогичную работу проводит Антитеррористический центр Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ). В рамках СНГ принята «Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы». Успешность подобной практики демонстрирует тот факт, что правоохранительные органы стран Содружества только в 2020 году совместно ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций, которые вербовали людей для подготовки в ряды боевиков за рубежом.

В деле противодействия терроризму Узбекистан уделяет особое внимание партнерству с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое подкрепляется двухгодичными программами по совместному сотрудничеству в военно-политическом измерении. Так, в рамках сотрудничества на 2021-2022 годы ключевыми целями обозначены противодействие терроризму, обеспечение информационной/кибербезопасности и содействие в борьбе с финансированием терроризма.

В то же время в целях повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов налажено сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), группой «Эгмонт». При участии экспертов профильных международных организаций, а также согласно их рекомендациям разработана Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в Республике Узбекистан.

Активно развивается и укрепляется сотрудничество не только по линии международных организаций, но и на уровне Советов безопасности государств Центральной Азии. Всеми странами региона реализуются программы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, которые включают комплекс мер направленных на противодействие терроризму. Более того, в целях оперативного реагирования на угрозы терроризма с участием всех государств региона по линии правоохранительных органов созданы координационные рабочие группы.

Следует отметить, что принципы такого сотрудничества заключаются в следующем:

Первое, эффективно противостоять современным угрозам можно только путем укрепления коллективных механизмов международного сотрудничества, принятия последовательных мер, исключающих возможность применения двойных стандартов;

Второе, первостепенное внимание должно уделяться борьбе с причинами угроз, а не с их последствиями. Международному сообществу важно активизировать вклад в борьбу с радикальными и экстремистскими центрами, культивирующими идеологию ненависти, создающими конвейер формирования будущих террористов;

Третье, реагирование на возрастающую угрозу терроризма должно быть всеохватывающим, а ООН должна играть роль ключевого мирового координатора на данном направлении.

Президент Республики Узбекистан в своих выступлениях с трибун международных организаций – ООН, ШОС, СНГ и других – неоднократно подчеркивал необходимость усиления сотрудничества в борьбе с этим явлением в мировом масштабе.

Только по итогам 2020 года были высказаны инициативы по:

— организации международной конференции, посвященной

10-летию реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии;

— реализации в рамках Антитеррористического центра СНГ Программы сотрудничества в области дерадикализации;

— адаптации Региональной антитеррористической структуры ШОС к решению принципиально новых задач по обеспечению безопасности на пространстве организации.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С учетом изменения форм, объектов и целей терроризма Узбекистан адаптирует свою стратегию борьбы с терроризмом к современным вызовам и угрозам, делая ставку на борьбу за умы людей, в первую очередь, молодёжи, путем повышения правовой культуры, духовно-религиозного просветительства и защиты прав человека.

Правительство опирается на принцип: важно бороться с причинами, обуславливающими становлению граждан восприимчивыми к террористическим идеологиям.

Государство своей контртеррористической политикой старается выработать у граждан, с одной стороны, иммунитет против радикального понимания ислама, воспитать толерантность, с другой стороны – инстинкт самосохранения против вербовки.

Укрепляются коллективные механизмы международного сотрудничества, уделяется особое внимание обмену опытом в сфере предотвращения терроризма.

И несмотря на отказ от жестких силовых мер, Узбекистан находится среди самых безопасных стран мира. В новом «Глобальном индексе терроризма» за ноябрь 2020 года среди 164 государств Узбекистан занял 134-е место и вновь вошёл в категорию стран с незначительным уровнем террористической опасности.

Узбекистан и Таджикистан – два государства Центральной Азии, единого культурно-цивилизационного региона, который исторически являлся важнейшим звеном Великого шелкового пути.

Многовековая историческая и культурная общность народов двух стран, основанная на незыблемой дружбе, добрососедстве и взаимоуважении, обусловила развитие отношений за 30 лет после обретения республиками независимости. Основные принципы двустороннего диалога были закреплены в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 4 января 1993 года, Договоре о вечной дружбе от 15 июня 2000 года и Договоре о стратегическом партнерстве от 17 августа 2018 года.

Благодаря политической воле и совместным усилиям лидеров двух братских государств отношения между Узбекистаном и Таджикистаном за последние годы наполнились абсолютно новым практическим содержанием и были выведены на уровень стратегического партнёрства.

Главы двух государств встречались в рамках взаимных визитов в марте и сентябре 2018 года, ноябре 2019 года, а также на полях важных международных мероприятий, таких как саммит глав арабо-мусульманских государств и США в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде (май 2017 года), саммит ШОС в городе Нур-Султане (июнь 2017 года), церемония открытия V Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в Ашхабаде (сентябрь 2017 года), неформальный саммит СНГ в Москве (декабрь 2017 года), 20-летний юбилей города Нур-Султана (июль 2018 года), Второй форум «Один пояс, один путь» в Пекине (апрель 2019 года) и Совет глав государств СНГ в Ашхабаде (октябрь 2019 года).

По итогам взаимных государственных визитов было подписано 54 документа по развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сферах, в области стандартизации, метрологии и сертификации, сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, образования, молодежной политики.

Достигнуты соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между регионами наших стран.

Сегодня конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Узбекистана и Таджикистана отвечает долгосрочным интересам двух народов, а также является ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в обширном регионе Центральной Азии.

В стремлении к дальнейшему расширению и углублению взаимодействия, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых договоренностей страны последовательно развивают межпарламентские связи, международное сотрудничество в многосторонних форматах, отношения в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Так, Узбекистан и Таджикистан тесно сотрудничают и на взаимной основе поддерживают инициативы друг друга в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Международного фонда спасения Арала.

Руководство Таджикистана поддерживает проводимые Президентом Шавкатом Мирзиёевым масштабные преобразования в Узбекистане, направленные на укрепление потенциала страны, развитие национальной экономики, повышение благосостояния народа и укрепление международного авторитета страны, а также инициативы по активизации регионального сотрудничества, в частности по организации Консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе.

В свою очередь, в Узбекистане поддерживают усилия Президента Эмомали Рахмона по обеспечению социально-экономического развития Таджикистана и укреплению региональной безопасности, приветствуют инициативы о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» в 2018-2028 годах.

Здесь стоит отметить, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона. Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в развитии регионального партнерства в сфере рационального и справедливого использования водных ресурсов и понимают важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений в решении водно-энергетических проблем. В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Таджикистане с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов. В данном направлении налажен открытый диалог, нацеленный на укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, поиск взаимоприемлемых, справедливых и рациональных решений.

Расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами также носит стратегический характер. Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле, объемы которой по итогам 2020 года превысили 500 миллионов долларов, имеется значительный потенциал для развития промышленной кооперации, создания совместных предприятий и торговых домов, активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также диверсификации номенклатуры двустороннего товарооборота. В настоящее время стороны совместно работают над достижением в ближайшее время нового рубежа – двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов.

5 июня в городе Душанбе заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и первый заместитель Премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, сближение узбекского и таджикского деловых сообществ.

9 июня в городе Бохтаре Хатлонской области Таджикистана начал свою работу первый Узбекско-Таджикский межрегиональный форум, в ходе которого планируется подписание документов о реализации крупных двусторонних инвестиционных проектов и торговых соглашений.

О высокой заинтересованности двух стран в поощрении экономического взаимодействия свидетельствует и успешное проведение в столицах двух стран взаимных национальных выставок и бизнес-форумов, которые содействуют расширению контактов между деловыми кругами и заключению солидного пакета торговых соглашений и контрактов.

Роль эффективного механизма решения всего комплекса вопросов двусторонних связей играет узбекско-таджикская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая также определяет новые перспективные направления взаимодействия.

Последовательно расширяются контакты между регионами двух государств в соответствии с межправительственным Соглашением о межрегиональном сотрудничестве.

На сегодняшний день в Узбекистане функционирует 199 предприятий с участием таджикского капитала, из них 107 СП и 92 – со 100%-м таджикским капиталом.

Особое значение придается двумя государствами всемерной реализации совокупных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала. На данном направлении прорабатываются вопросы восстановления существующих и разработки новых транзитных автомобильных, железнодорожных, авиационных маршрутов. В апреле 2017 года был открыт прямой авиарейс между Ташкентом и Душанбе. Весной 2018 года возобновлено железнодорожное сообщение на участке «Галаба — Амузанг». В настоящее время идет совместная работа над восстановлением после пандемии коронавируса полномасштабного международного автобусного сообщения.

Возобновление прежних и открытие новых автомобильных, железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран способствовало активизации не только торгово-экономических, но и культурно-гуманитарных взаимосвязей между Узбекистаном и Таджикистаном, которые также носят приоритетный характер.

Безусловно, культурно-гуманитарные связи между двумя тесно переплетенными узами родства народов являются важным фактором развития прочных межгосударственных отношений, который определяет их характер и глубину.

Сегодня налажен тесный обмен между научно-исследовательскими и образовательными учреждениями двух стран, проводятся различные совместные мероприятия — взаимные Дни культуры и кино, участие таджикских и узбекских коллективов в международных культурных мероприятиях, ученых двух стран – в научных конференциях и семинарах.

В сентябре 2020 года в районе Спитамен Согдийской области Таджикистана состоялась церемония открытия общеобразовательной средней школы на 630 мест, построенной Узбекистаном.

А более чем в 240 школах нашей страны обучение ведется на таджикском языке. Это сделано в целях сохранения и развития родного языка, культуры, традиций и обычаев, обеспечения прав и интересов около 1,6 миллиона граждан Узбекистана таджикской национальности, проживающих в нашей стране. Способствовать этому призвана и деятельность национальных культурных центров, действующих на территории двух государств, для которых созданы благоприятные условия.

Уделяется внимание вопросам совершенствования изучения и преподавания узбекского языка в Таджикистане и таджикского языка в Узбекистане, расширения сети общеобразовательных учебных заведений с таджикским и узбекским языками обучения.

Символами исторической и культурной общности двух народов стали открытие в Самарканде памятника выдающемуся классику таджикской литературы Абдурахману Джами, реконструкция музея Садриддина Айни, а также создание парка имени Алишера Навои и памятника великому узбекскому поэту и мыслителю в Душанбе.

Сегодня дальнейшему укреплению братских уз между нашими народами способствует возобновление функционирования пунктов пропуска через узбекско-таджикскую Государственную границу, а также введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств.

В Ташкенте и Душанбе уверены, что дальнейшая судьба региона Центральной Азии – одной из древнейших колыбелей мировой цивилизации прямым образом зависит от плодотворного сотрудничества в целях возрождения средневековой славы нашей науки и духовности.

Безусловно, предстоящий официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан станет важным шагом в укреплении потенциала межгосударственного сотрудничества и послужит дальнейшему всестороннему развитию и укреплению отношений традиционной дружбы, добрососедства и сотрудничества, а также будет способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

Как сказал глава нашего государства, «узбекский и таджикский народы подобны двум ветвям одного дерева, двум притокам одной реки. У нас одна религия, общая земля и вода. Мы вместе в радости и горести, объединены единой судьбой. Продолжая добрые традиции предков, мы должны укреплять и оберегать дружбу наших народов».

ИА «Дунё»

Aynur Asgarli |15.06.2021

❮❯

❮❯

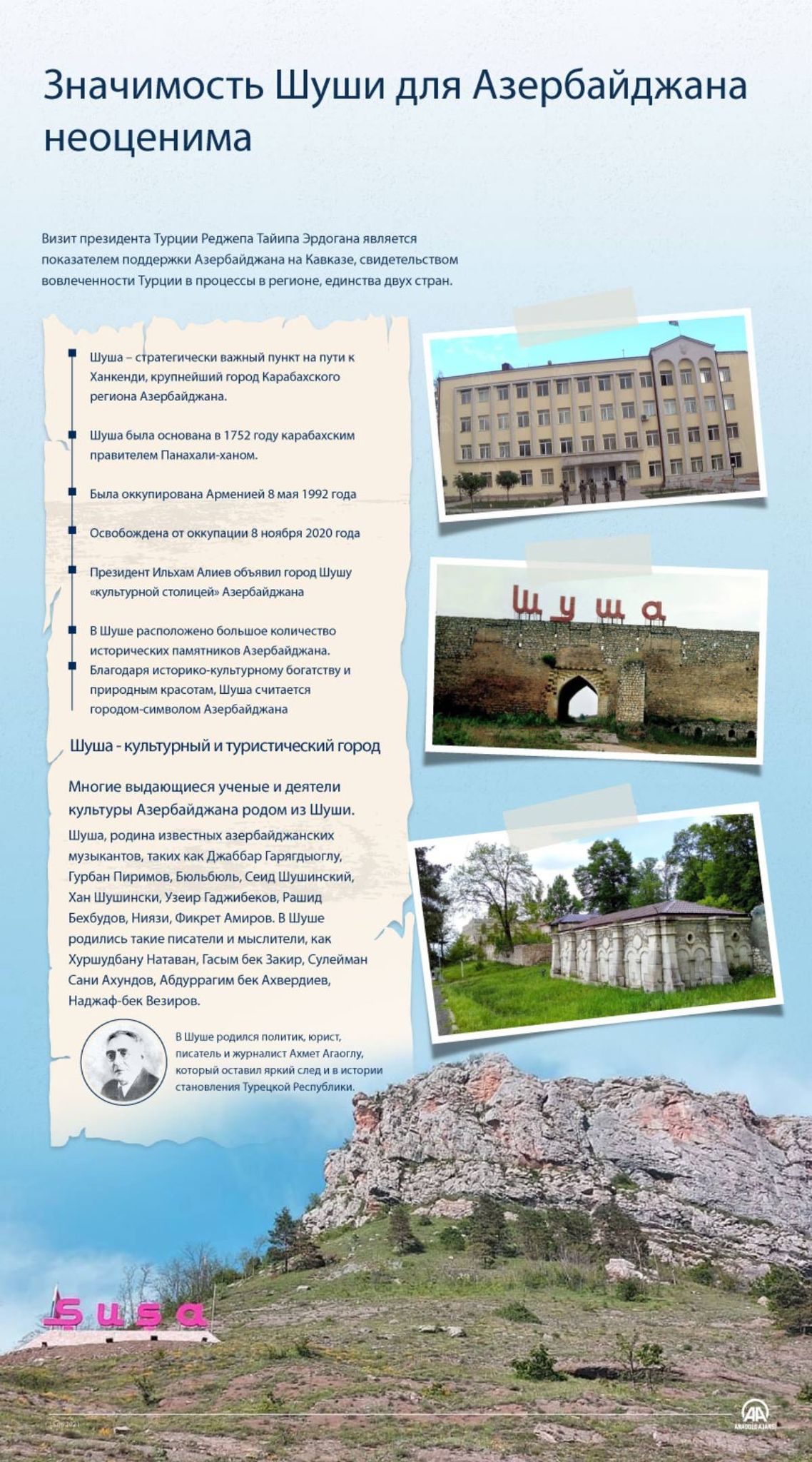

Баку и Анкара окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Об этом говорится в совместной Шушинской декларации о союзничестве, подписанной во вторник президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым в освобожденном из-под армянской оккупации городе Шуша.

Советы безопасности Турции и Азербайджана будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам национальной безопасности.

«Азербайджан высоко ценит поддержку Турции в вопросе прекращения 30-летней агрессии Армении и освобождения оккупированных территорий», — говорится в тексте документа.

Стороны изучили все перспективы еще большего расширения и углубления турецко-азербайджанских отношений, отмечается в декларации.

В документе подчеркивается, что Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

«Стороны подчеркивают важную роль вклада Турции в деятельность Турецко-российского совместного центра на освобожденных территориях», — говорится далее в декларации.

В декларации отмечено, что открытие Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахчыван-Карс внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

В Шушинской декларации акцентируется внимание на том, что необоснованные претензии Армении к Турции и попытки исказить историю наносят ущерб миру и стабильности в регионе.

«Военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами [Турцией и Азербайджаном] и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств», — подчеркивается в тексте документа.

В декларации также отмечено, что стороны расширят совместные усилия и сотрудничество по борьбе c терроризмом, организованной преступностью, контрабандой наркотиков, нелегальной миграцией.

Aynur Asgarli |15.06.2021

❮❯

❮❯

Подписав Шушинскую декларацию о союзничестве, Баку и Анкара определили дорожную карту двусторонних отношений на предстоящий период.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в освобожденной из-под армянской оккупации Шуше.

Эрдоган сообщил, что в Шуше в кратчайшие сроки планируется открыть турецкое консульство.

Глава государства также подчеркнул, что в ближайшие месяцы в Турции состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Карабах вновь обретет свое прежнее величие.

«Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе [Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения] регион превратился в место мирного сосуществования. Турция готова приложить все усилия [для формирования платформы]. Также и господин Путин… Предпринятые в этом направлении шаги принесут мир в регион. Надеемся, что Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для формирования совместного будущего», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара предпримет «все необходимые меры для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с подобной трагедией» [оккупацией].

Глава государства подчеркнул, что с реализацией проекта Зангезурского коридора откроется новый единый коридор, которым смогут воспользоваться все страны от востока до запада.

Президент Турции указал на важность месседжей, которые главы двух государств направили из культурной столицы Азербайджана.

«Мы [с президентом Алиевым] обсудили возможности инвестирования нефтяных компаний SOCAR и TPAO не только в наши, но и в третьи страны», — добавил турецкий лидер.

Эрдоган: Турция в кратчайшие сроки откроет консульство в Шуше (aa.com.tr)

Prof. Dr. Kürşad Zorlu,Elmira Ekberova

Казахстан обладает особой значимостью для Турции в контексте отношений Анкары с тюркским миром. Решения и инициативы Казахстана важны как с точки зрения обеспечения устойчивости в этом взаимодействии, так и с точки зрения ускорения процесса структуризации. Несомненно, огромная роль здесь принадлежит первому президенту, основателю современного Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Ввиду всего этого Турция придает большое значение внутриполитическим процессам и изменениям в этой центральноазиатской стране.

Добровольная отставка Нурсултана Назарбаева 19 марта 2019 года и последовавшие за ней выборы внесли в общественно-политическую повестку страны новую, иную модель правления в Казахстане.

Новый период в истории современного Казахстана ознаменовался деятельностью Касым-Жомарта Токаева, избранного президентом республики по итогам выборов 9 июня 2019 года.

Во вторую годовщину президентства Токаева не будет лишним напомнить личностные качества, решения и политический курс второго президента Казахстана, которого Турции следует узнать поближе.

Система духовных ценностей и ее организация, на которых Токаев делает особый акцент — это процесс, инициированный елбасы (лидер нации) Назарбаевым.

Президент Токаев, так же как и его предшественник, придает особую значимость развитию казахского языка. К примеру, понятия «родные земли», «родной язык» и «единство народа» характеризуются Токаевым как вечная опора суверенитета Казахстана.

Еще один важный процесс в стране — переход на латинский алфавит — Токаев рассматривает в контексте интеграции с тюркским миром.

Токаев столкнулся с рядом кризисных ситуаций после избрания на пост президента. Эти кризисы стали серьезным испытанием лидерских способностей Токаева.

За последние два года в стране произошло несколько природных / техногенных катастроф и этнических конфликтов. Казахстанцы высоко оценили способность Токаева своевременно и оперативно реагировать на происходящие события.

Таким образом, двухлетний период президентства Токаева можно описать фразой «изменение в постоянстве». С одной стороны, Токаев продолжает политику, начатую Назарбаевым, с другой — уделяет особое внимание реформам, в частности политическим.

Если новые законы и поправки будут реализованы на деле, то можно прогнозировать постепенное улучшение процесса демократизации страны. Хотя за прошедшие два года правления Токаева не были решены некоторые вопросы, параллельно с усилением диалога между общественностью и руководством страны можно констатировать рост доверия к президенту Токаеву.

[Профессор Кюршад Зорлу, декан Факультета экономики и административных наук Университета Бозок, сфера специализации — Евразийский регион и тюркский мир]

АНАЛИТИКА — Процесс реформ и преобразований в Казахстане не ослабевает (aa.com.tr)

Abdulrahman Yusupov

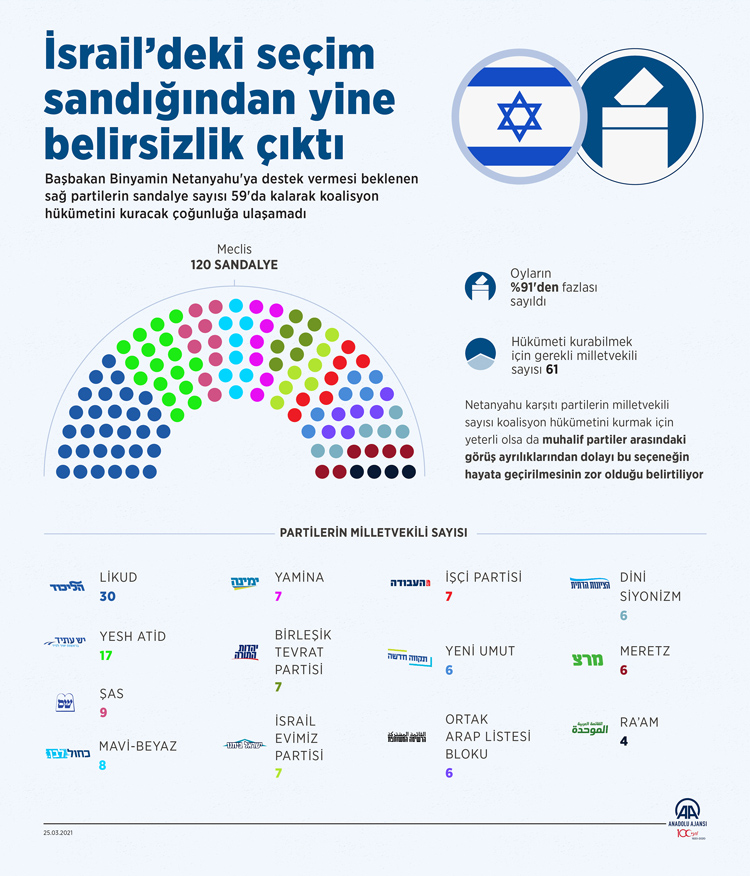

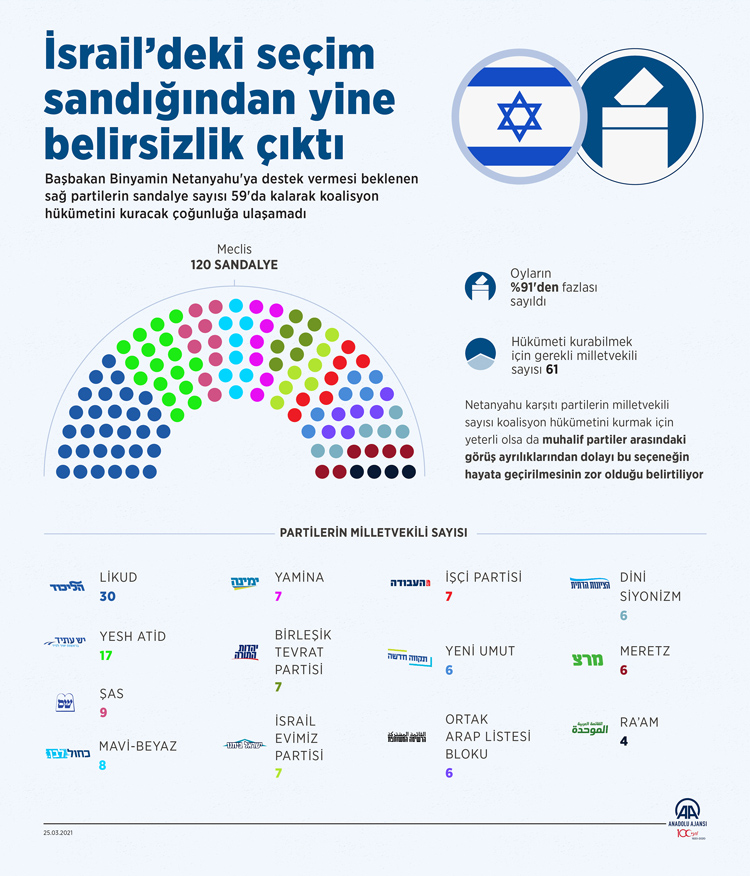

Коалиционное правительство, сформированное израильской оппозицией, получило вотум доверия в Кнессете (парламенте).

Тем самым положен конец 12-летнему правлению кабинета во главе с лидером блока «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.

Новый Кабинет возглавил Нафтали Беннет.

За коалицию проголосовали 60 депутатов из 120, 59 выступили против. Один законодатель воздержался от участия в голосовании.

Церемония передачи полномочий новому правительству страны намечена на 14 июня.

В рамках коалиционному соглашению, в течение первых двух лет должность премьера будет занимать Нафтали Беннет от партии «Новые правые». Затем правительство в соответствии с правилами ротации возглавит Яир Лапид (партия «Еш Атид»).

Блок «Ликуд», лидером которого является Нетаньяху, в новом правительстве представлен не будет.

В Кнессете (парламент Израиля) в воскресенье, 13 июня, состоялось заседание по вотуму доверия коалиционному правительству.

Заседание по вотуму доверия коалиционному правительству, сформированному под руководством лидеров партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида и «Ямина» Нафтали Беннета, началось в 16.00 по местному времени.

Для создания коалиции Лапид-Беннетт была необходима поддержка 61 депутата в 120-местном парламенте.

Общее число депутатов коалиции, сформированной 8 оппозиционными Нетаньяху партиями, составляет 62 человека.

Коалиционное правительство Израиля получило вотум доверия в парламенте (aa.com.tr)

10.06.2021

Doç. Dr. İsmail Numan Telci, Aynur Asgarli

Страны Персидского залива в последние годы активизировали шаги по нормализации отношений с Израилем. Этот процесс стал наиболее заметным после подписания Израилем соответствующих соглашений с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году.

Нельзя сказать, что процесс начался внезапно. Это часть процесса, поэтапно реализуемого на протяжении последних 20 лет.

Так, после теракта 11 сентября 2001 года отношения между странами Персидского залива и Израилем начали развиваться в рамках лоббистской деятельности при институтах США.

Следует отметить, что страны Персидского залива — будь то Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, которые проводят активную внешнюю политику, или более пассивные в этом вопросе Оман и Бахрейн — и раньше сотрудничали с Израилем в таких сферах, как разведка, торговля и социальная деятельность.

Кроме того, одна из основных причин, по которой ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн хотят сформировать прямой или опосредованный союз с Израилем, — политическая конкуренция с Турцией и желание предотвратить рост влияния Анкары в регионе.

Однако вступление Джо Байдена в должность президента США и участившиеся на фоне этого атаки Израиля на палестинцев изменили отношение ряда стран Персидского залива к идее нормализации отношений с Тель-Авивом. Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани ранее заявил, что нормализация отношений с Израилем отныне не кажется возможной и позиция Катара изменилась от прагматичной к более принципиальной.

В то же время внешнеполитическая стратегия таких стран, как ОАЭ и Бахрейн, не изменилась, даже несмотря на атаки Израиля, приведшие к гибели сотен мирных палестинцев. Реакция общества в ОАЭ и Бахрейне по данному вопросу все еще остается острой, однако политические элиты и лица, которых они поддерживают, все еще пытаются оправдать позицию Тель-Авива как в социальных, так и в традиционных СМИ.

Исходя из всего этого, можно сказать, что страны Персидского залива продолжат идти по пути нормализации отношений с Израилем, однако этот процесс может быть отложен на некоторый период в зависимости от событий региональной и международной повестки. Формирование нового правительства в Израиле, вероятность передачи Биньямином Нетаньяху спустя 12 лет поста премьер-министра бывшему главе минобороны Израиля Нафтали Беннету, а также серьезная реакция мировой общественности на последние атаки Израиля на палестинские территории ставят под угрозу процесс нормализации отношений с Израилем, могут углубить неопределенность в этом вопросе.

[Доктор Исмаил Нуман Телджи, эксперт по Ближнему Востоку и арабским странам]

Если не произойдет ничего сверхъестественного, то на следующей неделе в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, без Биньямина Нетаньяху.

Если не произойдет ничего сверхъестественного, то на следующей неделе в Израиле будет приведено к присяге новое правительство, без Биньямина Нетаньяху. Впрочем, ничто сверхъестественное не в диво политической системе Израиля наших дней. Ибо нет ничего диковинней самой сколотившейся коалиции без Нетаньяху.

Мы пожинаем плоды четвертых выборов за последние два года. Никакая социология не сможет объяснить, как из всего этого вылезло правительство без «Ликуда» с Нетаньяху во главе.

Уже более десяти лет мы наблюдаем, как растет религиозное большинство среди учеников израильских школ. Будущее Израиля — это сегодняшние школьники, более половины которых получают религиозное образование разной степени строгости.

Показатели среди детей и подростков указывают и на тенденции среди взрослых, ибо родители выбирают систему образования. Надо сказать, что и среди светского населения немалая часть относится к традиции и истории с уважением. Таким образом, выборы должны были привести в Кнессет две трети религиозных и правых депутатов.

Напомним, к чему привели последние выборы. Правящая доныне партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху — 30 мандатов. Три религиозные партии получили 9, 7 и 6 мандатов. Смешанная партия религиозных и светских правого толка «Емина» получила 7 мест. «Русская партия» Либермана и декларативно правая «Тиква Хадаша» получили по 6 мандатов. Выходит, что правые и религиозные партии провели 72 депутата из 120. К этому можно добавить, что 8 депутатов «Кахол Лаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем — это центристы, уживавшиеся с Нетаньяху в одном правительстве около двух лет. Иными словами, избиратель «сказал свое слово», как принято в таких случаях велеглаголать. «Ликуд» ведь набрал 30 очков, а ведущая оппозиционная «Еш Атид» во главе с телеведущим Яиром Лапидом — всего 17. Казалось бы, коалиция была предопределена результатами голосования.

Однако тут взыграла личная неприязнь. Авигдор Либерман, служивший всего три года назад министром обороны в правительстве Нетаньяху, вошел в роль злейшего врага. Этот нынче воинствующий атеист был в прошлом «правее» Нетаньяху, если кто забыл. Непримиримым к Нетаньяху оказался и бывший второй номер в «Ликуде» Гидон Саар с его партией «Тиква Хадаша» («Новая надежда»).

Однако истинным героем событий стал лидер партии «Емина» («Направо») Нафтали Беннет. Он тоже утверждался одесную Нетаньяху, то есть был ястребом и патриотом. Но вдруг учуял шанс на первоначалие и проделал ряд финтов, ведущих его к вожделенному премьерскому креслу. В новой правящей коалиции главой правительства станет Нафтали Беннет и только по прошествии двух лет его должен сменить Яир Лапид. Для пущей потехи добавим, что один из семи депутатов партии «Емина» отказался поддержать своих лидеров в политическом трюкачестве, что снизило их число депутатов до шести. Это не шутка. Глава партии из шести депутатов возглавит правительство. Можно порассуждать о личных заслугах Беннета и признать его достойным кандидатом в лидеры, но с точки зрения обычно принятой в Израиле демократической процедуры все это новое коалиционное образование не может не вызвать недоумения.

Случилось нечто невероятное. Правые Беннет, Саар и Либерман сядут заседать и править вместе с левыми радикалами из МЕРЕЦ (партия с шестью мандатами с активистом ЛГБТ во главе) и с исламистской РААМ, открыто ориентирующейся на движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трудно также понять союз исламистов с поборниками идей Содома. Можно театрально всплеснуть руками и воскликнуть что-то из категории нравоучительного.

Театр абсурда? Несомненно! Но пусть не радуются преждевременно в Газе и в некоторых столицах Европы. Государственная система не даст сбоя. Невзирая на очевидный кризис демократии.

Авигдор Эскин

| Источник — regnum.ru |

Митинг в Бишкеке — митингующие держат портреты Орхана Инанды 9 июня 2021,

Текст: Евгений Крутиков, Евгений Погребняк

Турецкие службы похитили в разных странах мира за последние годы десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы сети турецких лицеев в Киргизии. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару.

Глава турецких лицеев в Киргизии Орхан Инанды пропал в Бишкеке еще 1 июня. Его автомобиль был найден с открытой дверью, телефон и другие ценные вещи остались нетронутыми. Жена Инанды Рейсан утверждает, что ее муж находится на территории посольства Турции в Бишкеке, где его пытают, вынуждая написать заявление об отказе от киргизского гражданства. В посольстве Турции, впрочем, это опровергают. В свою очередь в Турции появляются публикации, в которых в похищении Орхана Инанды обвиняются уже киргизские власти.

Сразу после объявления о пропаже Орхана Инанды на митинг у турецкого посольства в Бишкеке собрались выпускники и преподаватели лицеев «Сапат», ученики и их родители. Митингующие обвинили в произошедшем турецкие власти и потребовали освободить президента «Сапата». Кроме посольства, митингующие стали собираться и у здания киргизского Белого дома (дома правительства), требуя от властей не допустить незаконного вывоза гражданина Киргизии за пределы страны. Поскольку в бишкекском аэропорту «Манас» находится турецкий частный самолет, как его называют – «спецборт» из Турции, многие были уверены, что Инанды попытаются вывезти в Турцию именно таким образом.

«История с похищением не только раздула антитурецкие настроения, но и спровоцировала митинги в столице, причем крупные по масштабу, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Марс Сариев. – В «Сапате» училось более 20 тысяч человек, сейчас это влиятельные люди. Кроме того, около 90% детей киргизской элиты учится как раз в «Сапате». Теперь они все взбудоражены произошедшим и оказывают давление на власть для поиска похищенного».

Инцидент даже вынесли на обсуждение Совета безопасности Киргизии, на котором обсудили пропажу Инанды. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил МВД и Госкомитету нацбезопасности усилить поиски.

Чем же так важен Орхан Инанды, если его поисками озаботилось высшее руководство Киргизии, а вся эта история грозит обернуться дипломатическим скандалом между Бишкеком и Анкарой? Скандалом тем более громким, что он произошел прямо накануне визита Жапарова в Анкару, который начинается 9 июня.

«Себат» переименовали в «Сапат»

Этнический турок Инанды с 2012 года является гражданином Киргизии, в которой он руководил сетью частных турецких учебных заведений «Себат». Эти школы построили и открыли люди, приближенные к известному турецкому проповеднику и оппозиционеру Фетулле Гюлену, ныне живущему в США. Кроме Киргизии подобные образовательные центры были открыты более чем в сотне стран (в том числе и России).

После конфликта Гюлена и Реджепа Эрдогана последний потребовал от своих зарубежных коллег закрыть и передать турецкому правительству все эти образовательные учреждения. Особенно сильно давили на тюркские страны, поскольку развитие в них альтернативной пантюркистской идеологии грозило неприятностями для правящего в Турции режима. Киргизские власти отвергли эти требования, поскольку все «Себаты» были частными, заодно посоветовав Турции не вмешиваться во внутренние дела республики.

В Киргизии приняли некоторые меры, похожие на попытку компромисса. «Себат» переименовали в «Сапат», а соучредителем этой образовательной сети стало министерство культуры Киргзиии. Тем не менее, турецкие власти на всех уровнях, от Эрдогана до посла в Бишкеке, продолжали требовать закрыть «Сапат» и передать его имущество новосозданному турецкому госфонду «Маариф». Этот фонд создали специально для замены гюленовских образовательных учреждений по всему миру. Первая школа «Маарифа» в Бишкеке должна появиться в сентябре этого года.

Традиция похищений

Стоит сказать, что у подозрений о похищении Инанды турецкими спецслужбами есть весомые основания. По крайней мере, множество подобных инцидентов происходило и происходит до сих пор в ряде стран мира.

Например, в 2018 году в столице Монголии трое неизвестных похитили Вейселя Аксая – руководителя местной образовательной сети «Себат». Узнав о похищении, а также о том, что в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет, сторонники похищенного собрались в аэропорту и потребовали освободить Вейселя Аксая. Монгольские власти запретили самолету подниматься в воздух и тоже потребовали освободить руководителя «Себата». В итоге через несколько часов Аксая освободили.

На эту тему

«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках

У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии

Политолог: Урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы

По различным подсчетам, количество похищенных за пределами Турции гюленистов варьируется от 31 до 200 начиная с 2016 года, то есть после попытки государственного переворота, в организации которой обвинили Фетуллу Гюлена. Цифру в двести человек называл в свое время министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Другие источники называют иные цифры, но тут дело в степени осведомленности источника. Например, швейцарские гюленистские организации насчитали 31 человека, которых турецкие спецслужбы похитили на территории Швейцарии – имея в виду только тех, кто проживал на территории Швейцарии или имел швейцарское гражданство.

Список стран, где турецкая разведка (МИТ) проводила подобные акции, велик. Сулейман Сойлу говорил о 20 странах. Достоверно можно перечислить Малайзию, Пакистан, Косово, Молдавию, Азербайджан, Украину, Габон и Мьянму. В последние пару месяцев к этому списку добавилась Кения, причем операцию в Найроби турки считают своим большим успехом, поскольку там был похищен любимый племянник Фетуллы Гюлена Селахаддин, входивший в высшее руководство гюленистской организации FETO.

Селахаддин Гюлен приехал в Кению абсолютно легально, но был задержан в аэропорту Найроби по ордеру Интерпола, который выдала Турция. Тем не менее, кенийский суд отказал в его экстрадиции и освободил Гюлена-младшего в зале суда. Он попытался спрятаться в Найроби, но турецкие агенты его вычислили, захватили и 6 мая доставили в Анкару. 30 мая ему официально было предъявлено обвинение, чем Турция по факту подтвердила его похищение.

Некоторые страны напрямую сотрудничают с турецкой разведкой. Например, весной 2018 года в Косово при деятельном содействии местных «сил самообороны» были захвачены и увезены в Турцию шестеро местных гюленистов.

Украинская СБУ открыто содействовала в 2018 году в аресте в Николаеве турецкого блогера Юсуфа Инана, имевшего украинское гражданство и женатого на украинке. Турецкие агенты непосредственно участвовали в его аресте и затем увезли прямиком в тюрьму в Мерсине. При этом чуть ранее в Одессе уже без содействия СБУ был в классическом стиле похищен турецкий бизнесмен-эмигрант Салих Заки Игит. Его также доставили в мерсинскую тюрьму, где в основном и содержат похищенных гюленистов.

Были, правда, случаи и активного политического сопротивления со стороны стран, где проживают объекты внимания турецкой разведки.

Например, еще при президенте Нурсултане Назарбаеве Анкара официально обратилась к казахстанским властям с просьбой выдать или депортировать из Казахстана всех учителей сети гюленистских школ. Ровно таких же, как в Киргизии. В итоге некоторые турки, не имевшие казахстанского гражданства, были депортированы в Турцию, где тут же оказались в мерсинской тюрьме. Остальные (примерно три десятка учителей и сотрудников сети гюленистских школ в Казахстане) забили тревогу, стали требовать защиты и даже предоставления им казахстанского гражданства. Нурсултан Назарбаев неожиданно встал на их сторону.