То, что назревало все эти недели, произошло. Народные митинги протеста, не прекращавшиеся в городах Донбасса, Харьковщины и Новороссии (Востока и Юга нынешней Украины) с момента захвата власти в Киеве проамериканской еврохунтой и украинскими националистами, перешли в новую стадию. 7 апреля в Донецке в здании облгосадминистрации состоялось заседание Республиканского народного Совета Донецкой области. Совет принял текст Акта создания Донецкой Народной Республики. Народными активистами также были провозглашены Харьковская Народная Республика. На аналогичные действия готовы и в Новороссии. Республиканский Совет также принял решение назначить областной референдум не позднее 11 мая 2014 года. Речь шла уже не просто о статусе региона в составе Украины, а и о вхождении в состав России.

То, что назревало все эти недели, произошло. Народные митинги протеста, не прекращавшиеся в городах Донбасса, Харьковщины и Новороссии (Востока и Юга нынешней Украины) с момента захвата власти в Киеве проамериканской еврохунтой и украинскими националистами, перешли в новую стадию. 7 апреля в Донецке в здании облгосадминистрации состоялось заседание Республиканского народного Совета Донецкой области. Совет принял текст Акта создания Донецкой Народной Республики. Народными активистами также были провозглашены Харьковская Народная Республика. На аналогичные действия готовы и в Новороссии. Республиканский Совет также принял решение назначить областной референдум не позднее 11 мая 2014 года. Речь шла уже не просто о статусе региона в составе Украины, а и о вхождении в состав России.

Лидеры движения обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой (напоминающей мольбу) о защите населения области от украинских «властей» и националистов, в том числе при помощи введения в регион временных миротворческих сил. «В случае агрессивных действий нелегитимных киевских властей, мы обратимся к Российской Федерации с просьбой ввести военный миротворческий контингент… Только в России мы видим единственного защитника нашей культуры Русского мира. Только миротворческие контингенты российской армии смогут дать убедительный сигнал киевской хунте, которая пришла к власти через оружие и кровь», — говорилось в обращении.

В ответ киевские «власти» приступили к подавлению народного протеста: задержаниям, арестам, стягиванию в регион подразделений подконтрольных им силовых структур, групп украинских националистов, а также профессиональных (в том числе, по сообщениям СМИ, иностранных) наёмников. Это именуется «наведением конституционного (!) порядка» и «борьбой с сепаратизмом» (хотя с исторической точки зрения сепаратистами являются сами украинствующие).

И одновременно — к обещаниям неких уступок и закулисным переговорам. 11 апреля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Рада должна принять закон о местном референдуме и что соответствующие изменения должны быть внесены и в законодательство. Он также заявил, что изменения в конституции нужно принять до 25 мая, подчеркнул, что Киев намерен сбалансировать власть между центром Украины и регионами, а также пообещал гражданам страны возможность говорить на привычном им языке, в том числе и на русском.

Будет ли в итоге протестное движение подавлено — силой или путём таких вот обещаний и половинчатых «компромиссов» (от которых украинские «власти» моментально откажутся, лишь только позволит ситуация)? Вероятность этого высока, учитывая, что киевские «власти» и боевики чувствуют за своей спиной мощную поддержку США и их союзников. А дончанам, харьковцам, одесситам (в отличие от крымчан) приходится рассчитывать на себя — ведь российское руководство к местной инициативе отнеслось прохладно, продолжая настаивать на необходимости федерализации Украины.

Ряд СМИ постарался не заострять внимания на требованиях протестующих. О движении заговорили как об… «антимайданном» (явный анахронизм), сводя его лишь к желанию людей, хотящих жить в единой стране — Украине и «быть услышанными киевской властью». Возникающее чувство таково, что народ вновь униженно просит. А о федерализации — как единственном пути к сохранению Украины (хотя никто не удосужился объяснить, зачем её нужно искусственно сохранять, тем более, в нынешних границах).

И всё же, народ победить нельзя. А движение на Донбассе, Харьковщине, в Новороссии (как и в Крыму) — действительно народное. Всё только начинается. Главное состоялось: республики были провозглашены. Во всеуслышание прозвучало и то, что на областных референдумах (как в Крыму) может быть поставлен вопрос о воссоединении с Россией.

Российское руководство видит выход из политического кризиса на Украине в конституционной реформе, главная составляющая которой — федерализация страны. О необходимости введения федеративного устройства заявил Путин в своём выступлении по случаю воссоединения Крыма с Россией. После этого идею подхватили и другие. О необходимости проведения в областях Украины референдумов об их статусе (в составе Украины) и её преобразования в федеративное государство, предоставления русскому языку равного статуса с украинским (там, где этого пожелают) и праве регионов самостоятельно определять национально-культурную и экономическую политику, российская сторона заявляет на переговорах с нынешними хозяевами положения на Украине — США.

Но реальна ли федерализация, как и сама эта конституционная реформа? Положит ли она конец кризису? Сможет ли удовлетворить интересы всех жителей Украины и при этом сохранить её как страну?

Под «федерализацией» каждый понимает то, что хочет сам. Для жителей Донбасса, Харьковщины, Новороссии федерализация — это синоним самостоятельности, создание автономных республик/республики, обладающих практически неограниченными правами и суверенитетом и находящихся в теснейших отношениях с Россией (с Киевом таковые должны быть минимальными), или вообще повторяющими путь Крыма. Украинские «власти» под «расширением прав регионов» понимают незначительное делегирование хозяйственных и административных полномочий из Киева на места (в том числе не назначение, а выборы глав администраций). Российская же сторона в федерализации видит именно что федеративные отношения (пускай и широкие в национально-культурной, административной и бюджетной сферах) — при сохранении целостности Украины.

В теории всё предстаёт гладко и благостно. Регионы проводят референдумы. Украина становится федеративным государством, в котором национальную, языковую, культурную и социально-экономическую политику проводят регионы, а за Киевом остаются общие прерогативы: внешняя политика, оборона и т.п. Украина становится внеблоковым государством. Угроза вступления в НАТО, капитуляция перед ЕС (евроассоциация) и украинским национализмом устранена. Права и интересы всех жителей страны соблюдены, и в обществе воцаряется согласие.

Красиво. Но невыполнимо. Федерация не решит проблем, которые, по задумке, должна решить. Федерации на Украине не будет. А если будет, то не будет «Украины».

Федерация — миссия невыполнима?

Начнём с того, что ей не дадут появиться. Как не дадут и состояться референдумам — если только эти референдумы не будут проведены волей самих жителей, без согласия киевских «властей» (как в Крыму). Но в таком случае говорить о «федерализации» как самоцели и сохранении Украины в её нынешних границах будет просто бессмысленно, и на эти референдумы надо будет выносить и другой вопрос — о воссоединении с Россией.

Провести их не дадут потому, что против самой идеи референдумов и федерации выступают и прозападная «власть» («политики» и «хозяева жизни» — олигархи), и украинские националисты, а за ними — и зомбированные подконтрольными им украинскими СМИ жители центральных и западных областей. Это истолковывается и воспринимается как «сепаратизм» и как вмешательство России, которая через эти области будет контролировать всю Украину.

Во-первых, это подрывает их политическую, экономическую и идеологическую власть, их позиции как «элиты», их методы управления и экономический базис — ведь основной национальный продукт создаётся на Юге и Юго-востоке. Эти же регионы и наиболее важные в стратегическом отношении, и без них Украина превращается в геополитически неполноценное образование. Федерализация, при которой регионы (Юг и Юго-восток) будут иметь значительные права в социально-экономической и национально-культурной областях, лишает центральную власть управляющих и распределительных функций. Столица также теряет свою экономическую и финансовую базу — кормить дотационный Запад и Центр будет нечем и некому.

Во-вторых, эта идея подрывает основу основ Украины как самостоятельного государства и исторического явления — сам украинский национальный проект, претендующий на всю эту территорию как «свою», а на её народ — как на «украинцев» или как на людей, которых нужно сделать «украинцами». Сделать русский язык государственным, допустить свободное существование русской культуры и исторической памяти, отличных от тех, на которой основан украинский национальный проект и «Украина» как его политическое воплощение, означает неудачу этого проекта и крах мировоззрения его адептов.

А национальный, мировоззренческий фактор очень важен. Но он упускается из вида поклонниками идеи федерализации (то есть, сохранения Украины — в немного изменённом виде, но не затрагивающим её основ). Украинская идея (или, другими словами, украинский национализм — в разных его формах и степени радикальности) за два десятилетия был сделан основой мировоззрения миллионов граждан Украины. Особенно на Западе страны и, меньше, в центральных областях и русскоязычном Киеве, и среди обслуживающих украинскую государственность групп, расселённых и в других регионах (аппарат, гуманитарная интеллигенция, журналисты, «грантоеды» и т.п.), пусть там они и являются маргиналами.

За украинскую систему культурно-национальных ценностей ратует и другая социальная группа, которую можно назвать либерально-западнической (вне зависимости от языка, на котором предпочитает говорить человек). Они являются сторонниками того самого «европейского выбора», считают Украину «Европой», а потому к России относятся холодно-неприязненно — как к чужой стране, чуждому историческому пути и образу жизни. Идеология, которую предлагает украинская идея, для них — гарантия прозападного курса, гарантия того, что «Украина» будет «не Россией». Именно эта идеология наиболее опасна (опаснее украинского национализма как такового), и вместе с последним составляет идейную основу нынешней русофобии.

Вот почему эти люди всеми силами будут противиться конституционной реформе. Любые заявления, которые дают и будут давать представители украинской «власти», о предоставлении прав регионам и о готовности к реформам — не более чем лавирование и обман. Как говорится, обещать — не значит жениться.

В-третьих, федерализации противятся США и их союзники — для них это будет означать если и не потерю контроля над всей Украиной или её частью, то уж точно ненужные затруднения. Украина для них — вопрос принципиальный. Если американцы и пойдут на какие-то соглашения с российской стороной (которые при желании можно будет трактовать как уступки), то носить они будут лишь временный и тактический характер.

Но предположим, что путём российско-американских переговоров (а именно тут и решается судьба Украины, давно превращённой прозападным лобби и националистами из субъекта мировой политики в объект) удастся добиться соглашения США на федерализацию Украины. И те укажут своим марионеткам, как нужно поступать. Тогда выборы (назначенные на 25 мая) должны пройти одновременно с референдумами или после них. Будет ли это сделано?

Яценюк и Турчинов дали понять, что будет. Но в это верится с трудом, даже если учесть, что Киев перед глазами имеет крымский пример и вынужден считаться с Россией, и остерегаться соблазна силового подавления протестующего народа. Устраивать референдумы после выборов будет уже не нужно: власть станет «легальной». И переговоры об их проведении могут длиться бесконечно — киевские власти на них не согласятся.

Если же на проведении референдумов и конституционной реформы киевские «власти» и их кураторы согласятся, то их содержание будет выхолощено. Какие вопросы будут вынесены на референдум и кто их будет формулировать? Киевские «власти» и их ставленники на местах. И размеры самостоятельности регионов (естественно, в рамках Украины — ни о каком выходе из неё и речи не будет) будут максимально ужаты.

Но вдруг они состоялись. Как проголосует Запад и Центр с Киевом? Идею федерализации они не поддержат — ведь она ударит по их интересам и амбициям (экономическим, идейным, властным). И получится, что одни области — за сохранение Украины в прежнем виде, а другие — за свой особый статус. И тех, кто против федерализации — большинство — и по числу регионов, и количественно (Крыма-то уже нет). Одни попытаются приступить к конституционной реформе, другие станут её саботировать и срывать. Будут ли иметь силу такие референдумы и будут ли признаны их итоги? Ведь в таком случае они опять обозначат фактический развал страны.

А есть и другой вариант, который могут пустить в ход заокеанские кукловоды, не намеренные идти на уступки России, но желающие делать всё чужими руками. «Поддавшееся давлению Москвы» «гнилое либеральное правительство» сменяется силами «поборников украинской независимости» — «Правого сектора» и их единомышленников. Ведь и «боевики», и «либералы» — это части одного целого, они управляются одними и теми же силами и пускаются в ход по мере надобности, поддерживая и оттеняя друг друга, но внешне сохраняя «независимость» и даже порой вступая между собой в «конфликт». Если же вдруг пройдут референдумы, и Украина будет федерализирована, то система — по указанным выше причинам — окажется нежизнеспособной. Сможет ли государство, раздираемое идеями реваншизма, взаимной ненавистью и никуда не девшимися противоречиями, самостоятельно функционировать как таковое?

Либо всё останется как есть (или почти как есть) — то есть, федеративный Юг и Восток будет по-прежнему отчислять значительные финансовые средства столице на содержание и «общегосударственных нужд», и Запада с Центром, которые будут ненавидеть «схидняков-сепаратистов», но при этом жить за их счёт и административно и идейно править страной). Либо в общефедеральный бюджет они отчислять почти ничего не будут, но это приведёт к финансовому, экономическому и социальному кризису и коллапсу — сначала дотационных областей, а затем и страны как таковой. И к её развалу. Или превращению в буферное государство, поделённое на сферы влияния, причём столица (а формально — и вся страна) будет контролироваться не Россией, а Западом. То есть, опять распад.

Кто будет править в Киеве (а значит, и всей страной) — сомнений нет. Это не будут люди, дружественные России. И логично, что постоянным фактором в таком федеративном государстве станет борьба Киева (и стоящих за ним США с союзниками) с Югом и Востоком за сокращение или ликвидацию их областных полномочий. Сила и инициатива — на их стороне. А это означает перманентный кризис: с парламентскими ступорами, майданами, переворотами, скрытым террором. Тем более, что даже в федерализированной Украине силовые и внешнеполитические функции останутся за Киевом (какова будет их идейная основа угадать нетрудно, да и возможно ли в таких условиях существование общегосударственных армии и милиции?). И с вмешательством Запада — а значит, и России. Кризис, не имеющий перспектив прекращения и путей разрешения.

«Старые грабли»: СССР-2

Таким образом, федерация невозможна и нежизнеспособна. Украина развалилась, и сохранить её бессмысленно. Если кто-то всерьёз полагает, что сможет контролировать всю Украину и держать её в поле российского влияния и орбите Таможенного Союза, то это — наивные мечты. Пророссийскими (не говоря уже «общерусскими») её запад и центр всё равно не станут, тем более после, как они это называют, «российской оккупации Крыма». Для этого были упущены десятилетия, в которые центральная власть (тогда ещё советская) предпочитала заниматься созданием новых наций и их государственностей путём раздробления общерусского национального и политического пространства. Не говоря уже о двух десятках лет самостийности. Политический процесс и национальная сфера — это поле деятельности мифологии. Мифы не исчезают. Например, такие, как «Украина — европейская нация и страна» и «Запад — рай на земле», «Запад нам поможет». Именно эти мифы (составная часть украинской идеи) и впредь будут определять сознание миллионов людей на Украине, не желающих дружбы и тесных связей с «агрессивной азиатской и культурно и этнически чуждой» ей Россией. Заинтересованные внутренние и внешние силы постараются сделать так, чтобы эти мифы распространялись ещё больше. А западная «морковка» (даже несуществующая) для таких людей всегда будет слаще и привлекательней, чем российская — пусть даже самая реальная.

Для чего же, вопреки очевидному, продолжать цепляться за единство Украины? Кто-то не приемлет распада, даже сознавая его неизбежность. Другие не желают отдавать часть Русского мира (прежде всего Киев и Центр) или просто геополитическое пространство Украины в руки евролоббистов, националистов и США, полагая, что нужно бороться за неё всю. Но главная причина в другом.

Очевидно, в российском руководстве продолжают мыслить категориями не России, а некоего «СССР-2», куда вошли бы те или иные республики прежнего СССР (включая Среднюю Азию и её население). Разумеется, не на тех условиях, а оставаясь самостоятельными суверенными государствами — в виде той или иной «евразийской» интеграционной схемы. И Украина в их числе. Для этого она и нужна вся, а не её части, которые ощущают себя Россией и вошли бы в её состав непосредственно. Через эти регионы можно попробовать осуществлять влияние на всю федеративную Украину. И противодействовать втягиванию других её частей в орбиту США и Ко.

Идея по задумке здравая, но… То, что Украина — изначально и перманентно антирусский проект, их не волнует. Они считают, что антирусскость — это что-то несущественное, и они смогут её нейтрализовать — например, поборов радикальные проявления («бандеровщину»). Здесь видны те же подходы и методы, что и в бытность СССР: «украинскость» и «Украина» — это хорошо и правильно (если она «советская», «интернациональная»), а вот украинский национализм — плохо, так как он — «враг трудящихся» и «дружбы народов». Точно такой же подход к борьбе за «симпатии народа Украины» присущ и российским властям. Хотя ясно, что без настоящей борьбы за сознание и национальный выбор людей, без противодействия украинскому проекту путём утверждения общерусской идеи (и малорусскости как её части), эта «нео-советско-украинская» деятельность в итоге окажется равна нулю.

И, как в советские времена Донбасс и Новороссия были отданы Украине для того, чтобы с помощью их рабочего класса удержать и идейно воспитать «крестьянскую Украину» и победить самостийничество, так и сейчас на эти регионы возлагается аналогичная задача: удержать антироссийские и прозападные части страны. Для того и нужна обанкротившаяся конструкция — «Украина», включающая в себя Новороссию, Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Но в старые мехи не влить новое вино.

Советская политика потерпела крах. СССР распался (потому что был «союзом республик», а не «Россией»), регионы оказались «Украиной», Запад сохранил свою привлекательность, а победить украинский национализм теми методами (не отказываясь от самой украинской идеи) оказалось нереально. То же будет и сейчас.

Управлять Украиной через опору на юг и восток (тем более без Крыма) — идея несбыточная. Ибо это влияние сосредоточится либо на самих этих регионах (если позволит центр), либо будет улетучиваться по мере укрепления центральной власти и неминуемого втягивания «элит» этих регионов в общеукраинский контекст — где они всегда будут чужими, если не встанут на «украинскую» политическую, национальную и мировоззренческую позицию.

Да и что это будет за «элита»? Выходцы из «Партии регионов» (вроде Сергея Тигипко или Олега Царёва, характерных для украинского истеблишмента, вовсе не «пророссийских», а скорее евроориентированных и украиноцентричных, фигур)? Или такие деятели, как мэр Харькова Геннадий Кернес и бывший глава харьковской обладминистрации Михаил Добкин, слившие оппозиционное «Майдану» движение, сорвавшие образование «Украинского фронта» и перебежавшие на сторону киевских «властей»? Таких не надо. И уж тем более не стоит вспоминать в связи с привязкой к потенциальным «субъектам федерации» о Януковиче. Регионы должны возглавлять новые — народные и истинно пророссийские лидеры, которые не растворятся в украинской «политической элите».

Единственно, что может федерация, так это стать путём правового закрепления того, что уже стало фактом — распада Украины, для цивилизованного развода регионов. Но этот путь, опять же, видится малореальным. Да и в Москве предпочтут сохранить Украину (пусть и федеративную). Ведь Россия должна служить интересам «СССР-2», а не наоборот. Не потому ли, что существует некий раздел сфер влияния между США и Россией? И поэтому ситуация в отношении континентальной Украины не напоминает крымскую? Не хочется в это верить, но отбрасывать такой вариант всё же не стоит.

Выборы 25 мая пройдут, и власть станет «легитимной». Итоги их признают — и не потому, что победит пророссийский кандидат. Там их нет. Они не могут появиться — не только в нынешних условиях, но и вообще — в рамках украинского проекта это невозможно по определению. Участие в выборах «кандидатов от юго-востока» объясняется (помимо их личных амбиций и интересов выдвинувших их групп) необходимостью для организаторов выборов придать им легитимность и привлечь людей на избирательные участки. Запад и Центр на выборы в большинстве придут. Для жителей восьми областей по дуге Харьков — Днепропетровск — Одесса наилучшим выходом станет игнорирование выборов. Но если они будут проводиться одновременно с референдумами, это автоматически будет означать признание Россией выборов 25 мая. А с ними и всего того, что случилось на Украине, начиная с зимы 2014 года. Это будет «платой за компромисс» и «федерализацию» — в каком бы объёме регионы ни получили свои новые полномочия.

Всё очень напоминает ситуацию конца XVIII века с так называемыми «разделами Речи Посполитой». Тогда Россия до последнего (и до последнего раздела) пыталась сохранить всю её в сфере своего влияния, а также как буферное государство на границах с Пруссией и Австрией — инициаторами разделов. Но Запад и польские русофобы сделали всё, чтобы такая российская политика не удалась. Россия оказалась вынуждена пойти на разделы. Так будет и сейчас. Запоздавший проект федерализации по идее хорош, но малореален и нежизнеспособен. И придётся забирать своё — то, что считает себя «Россией» и не предало память предков. То, что в одиночку бьётся за свои права — поднимая как символ своего национального выбора российские флаги, а не украинские.

А с играми в «СССР-2» и сохранением русофобского проекта «Украина» пора кончать. Надо беречь Россию.

Марчуков Андрей Владиславович, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН

Статья выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории», направление «Проблемы нациестроительства и национализма». Проект «Украина на перекрёстке идентичностей: формирование национальных общностей и нациестроительство (XIX — начало XX вв.)», 2012-2014 гг.

ИА REGNUM

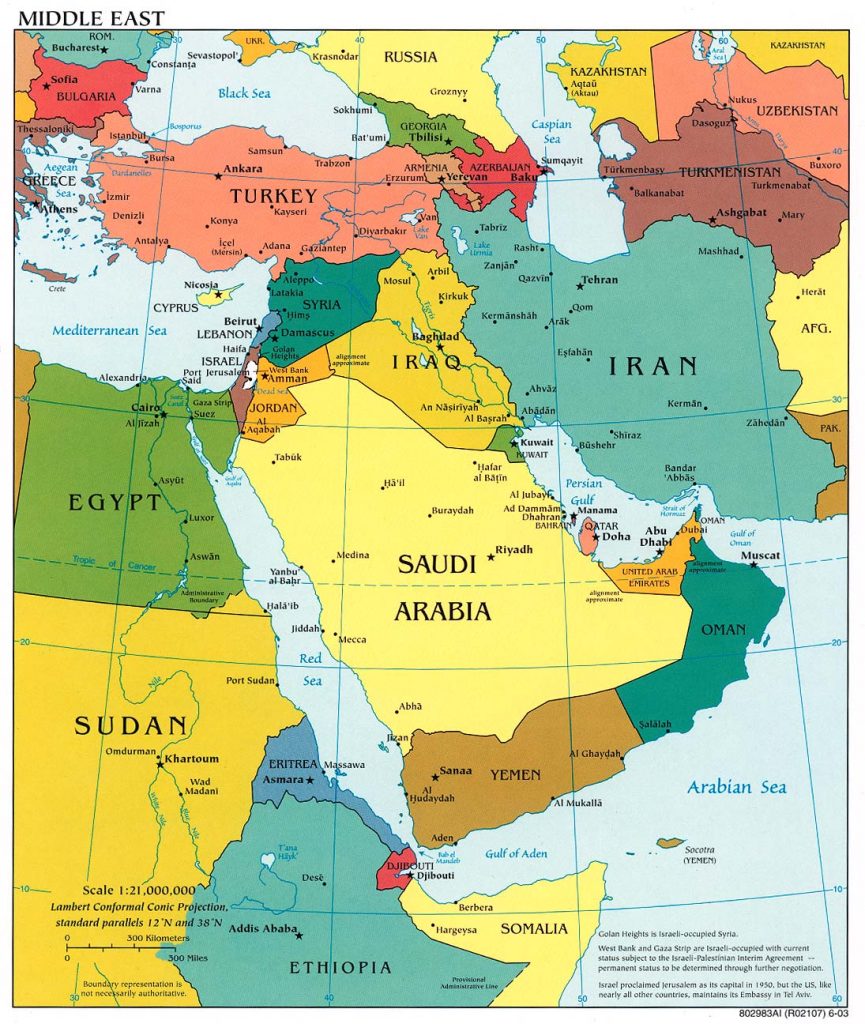

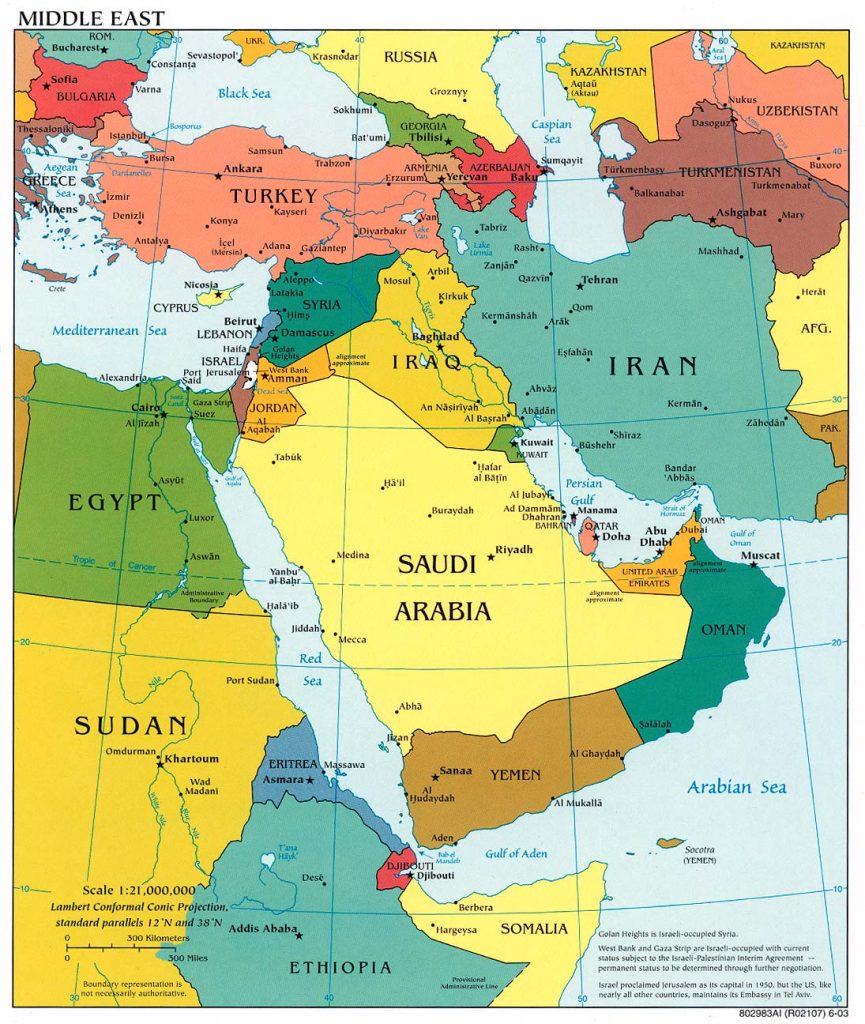

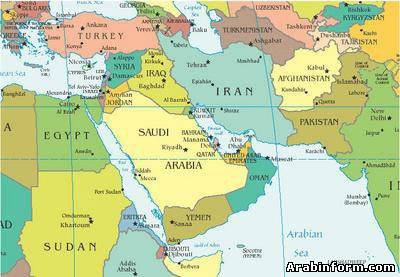

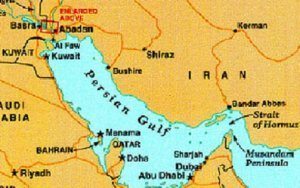

В последние дни иракской армии удалось добиться некоторых успехов в сражениях с ИГИЛ. Самое важное – отряды суннитских исламистов отброшены от Багдада, в том числе от его международного аэропорта и с западных окраин столицы в районе Абу-Грейб. В этих условиях игиловцы в отместку провели в Багдаде серию терактов, что привело к гибели десятков мирных жителей. Но в целом ситуация несколько стабилизировалась. Основные бои сейчас идут в районе города Кобани на стыке Ирака, Сирии и Турции. Анкара наконец-то разрешила отрядам курдской пешмерги Ирака пройти через турецкую территорию в Сирию, чтобы помочь местным курдам. Одновременно авиация коалиции во главе с США продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям ИГ в районе Кобани, хотя они не слишком эффективны. Более того, часть cброшенного американцами оружия защитникам Кобани попала в руки террористов.

В последние дни иракской армии удалось добиться некоторых успехов в сражениях с ИГИЛ. Самое важное – отряды суннитских исламистов отброшены от Багдада, в том числе от его международного аэропорта и с западных окраин столицы в районе Абу-Грейб. В этих условиях игиловцы в отместку провели в Багдаде серию терактов, что привело к гибели десятков мирных жителей. Но в целом ситуация несколько стабилизировалась. Основные бои сейчас идут в районе города Кобани на стыке Ирака, Сирии и Турции. Анкара наконец-то разрешила отрядам курдской пешмерги Ирака пройти через турецкую территорию в Сирию, чтобы помочь местным курдам. Одновременно авиация коалиции во главе с США продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям ИГ в районе Кобани, хотя они не слишком эффективны. Более того, часть cброшенного американцами оружия защитникам Кобани попала в руки террористов.

С того времени количество его потомков увеличилось, что позволило создать большой клан Саудитов, следующий его пути, контролирующий арабские племена и рода. Они безжалостно отбирали сельскохозяйственные угодья, а непокорных устраняли физически. Они использовали все виды коварства для достижения своих целей, предлагали своих женщин, деньги, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей. Особенно они усердствовали с историками и писателями, чтобы навсегда затемнить свое иудейское происхождение и связать ее с исконными арабскими племенами Рабиа, Анза и аль-Масалех. Один из арабских исследователей 20-го века – Мухаммад Амин ат-Тамими, который стал директором Королевской библиотеки Саудовской Аравии, составил генеалогическое древо для иудейской семьи Саудитов и связал их с пророком Мухаммадом. За этот выдуманный труд он в 1943 году (1362 Хиджры) получил вознаграждение в размере 35 тысяч египетских фунтов от посла КСА в Каире Ибрахима аль-Фаделя.

С того времени количество его потомков увеличилось, что позволило создать большой клан Саудитов, следующий его пути, контролирующий арабские племена и рода. Они безжалостно отбирали сельскохозяйственные угодья, а непокорных устраняли физически. Они использовали все виды коварства для достижения своих целей, предлагали своих женщин, деньги, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей. Особенно они усердствовали с историками и писателями, чтобы навсегда затемнить свое иудейское происхождение и связать ее с исконными арабскими племенами Рабиа, Анза и аль-Масалех. Один из арабских исследователей 20-го века – Мухаммад Амин ат-Тамими, который стал директором Королевской библиотеки Саудовской Аравии, составил генеалогическое древо для иудейской семьи Саудитов и связал их с пророком Мухаммадом. За этот выдуманный труд он в 1943 году (1362 Хиджры) получил вознаграждение в размере 35 тысяч египетских фунтов от посла КСА в Каире Ибрахима аль-Фаделя. Второй человек в королевстве — наследный принц Салман бин Абд аль-Азиз Аль Сауд родился 31 декабря 1935 года. Он тоже сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда, шестой из «Семёрки Судайри», был самым доверенным советником короля Фахда и самым близким братом наследного принца Султана. Губернатор провинции Эр-Рияд (1962—2011) и министр обороны (с 2011). Принц Сальман был назначен наследником престола и первым заместителем премьер-министра 18 июня 2012 года после смерти своего брата наследного принца Наифа 16 июня 2012 года, став уже третьим престолонаследником за годы правления короля Абдаллы. Фактический правитель государства с 27 августа 2012 года. В последние годы он перенес один инсульт, вследствие чего его левая рука не работает, а также в августе 2010 года ему делали операцию на позвоночнике. Также ходили слухи, что он страдает Болезнью Альцгеймера, однако это было опровергнуто.

Второй человек в королевстве — наследный принц Салман бин Абд аль-Азиз Аль Сауд родился 31 декабря 1935 года. Он тоже сын первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда, шестой из «Семёрки Судайри», был самым доверенным советником короля Фахда и самым близким братом наследного принца Султана. Губернатор провинции Эр-Рияд (1962—2011) и министр обороны (с 2011). Принц Сальман был назначен наследником престола и первым заместителем премьер-министра 18 июня 2012 года после смерти своего брата наследного принца Наифа 16 июня 2012 года, став уже третьим престолонаследником за годы правления короля Абдаллы. Фактический правитель государства с 27 августа 2012 года. В последние годы он перенес один инсульт, вследствие чего его левая рука не работает, а также в августе 2010 года ему делали операцию на позвоночнике. Также ходили слухи, что он страдает Болезнью Альцгеймера, однако это было опровергнуто.

положению и способности сплотить верующих мусульман-шиитов, объединенных религиозными и политическими взглядами, похоже, что стал новой реальностью Ближнего Востока. Но из этого не стоит выстраивать концепцию, объясняющую непомерные стратегические амбиции Ирана расширить свое влияние на весь арабский и исламский мир. Другое дело – неоспорим тот факт, что «арабская весна» объективно послужила больше всего интересам Ирана, создав благоприятные условия для появления «шиитского полумесяца», который вполне может стать инструментом укрепления иранского влияния на Ближнем и Среднем Востоке и в зоне Персидского залива. Парадоксально, но ведь не Иран же стоял за «арабской весной», а все те же аравийские монархии и их западные союзники, прежде всего США. Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись». Союз Ирана, Ирака, Сирии и Ливана – это новая геополитическая реальность с ведущей ролью Ирана, с которой придется считаться и США, и Саудовской Аравии, и Турции, и Израилю. А также Египту, который еще не скоро преодолеет последствия целой череды переворотов и экономического хаоса.

положению и способности сплотить верующих мусульман-шиитов, объединенных религиозными и политическими взглядами, похоже, что стал новой реальностью Ближнего Востока. Но из этого не стоит выстраивать концепцию, объясняющую непомерные стратегические амбиции Ирана расширить свое влияние на весь арабский и исламский мир. Другое дело – неоспорим тот факт, что «арабская весна» объективно послужила больше всего интересам Ирана, создав благоприятные условия для появления «шиитского полумесяца», который вполне может стать инструментом укрепления иранского влияния на Ближнем и Среднем Востоке и в зоне Персидского залива. Парадоксально, но ведь не Иран же стоял за «арабской весной», а все те же аравийские монархии и их западные союзники, прежде всего США. Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись». Союз Ирана, Ирака, Сирии и Ливана – это новая геополитическая реальность с ведущей ролью Ирана, с которой придется считаться и США, и Саудовской Аравии, и Турции, и Израилю. А также Египту, который еще не скоро преодолеет последствия целой череды переворотов и экономического хаоса.