Сегодня государственный суверенитет и nation-state, как явление международной мировой политики, уходят на второй план. Ни одно из национальных государств уже не в состоянии самостоятельно обеспечить суверенитет и безопасность, отметил Коровин.

Сегодня государственный суверенитет и nation-state, как явление международной мировой политики, уходят на второй план. Ни одно из национальных государств уже не в состоянии самостоятельно обеспечить суверенитет и безопасность, отметил Коровин.

О ситуации на Южном Кавказе и присутствии США в этом регионе, сотрудничестве Грузии с НАТО и отношениях Грузии и России свое мнение мнение Sputnik Азербайджан представил член Общественной палаты РФ, политолог Валерий Коровин.

Отношения России и Грузии

В Грузии планируется открытие учебно-тренировочного центра в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО. 26-27 августа Грузию посетит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который откроет совместный центр учений и оценок НАТО-Грузии. Ранее глава Генштаба ВС Грузии Вахтанг Капанадзе заявил, что совместный с Грузией учебно-тренировочный центр НАТО откроется на военной базе в Вазиани (близ Тбилиси), что запланировано в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.

Великая грузинская антиамериканская революция

Нарастание американского присутствия в Грузии происходит на фоне продолжающих охлаждаться, пусть не так быстро, как прежде, отношений России и Грузии, хотя с момента ухода Саакашвили страсти между Москвой и Тбилиси несколько и поутихли. В какой-то момент грузинская сторона наконец осознала некую безвыходность своей ситуации и нахождение в положении между молотом и наковальней.

США – основной патрон и геополитический куратор Грузии, который направляет действия и шаги нынешней грузинской элиты, территориально далеко, а Россия — рядом. И любое обострение отношений сказывается, в первую очередь, на социальной стабильности, на экономическом благосостоянии граждан Грузии, а так же на межгосударственных связях не только с Россией, но и с другими государствами СНГ.

Время здесь не на стороне грузинских властей. Опросы показывают, что легитимность грузинской власти с каждым днем, пусть медленно, но падает, доверие со стороны грузинского населения все ниже. Сама логика истории сводит напряженность, которая возникла между Россией и Грузией с момента становления новой грузинской, постсоветской государственности до августа 2008 года, на «нет». Однако фактор присутствия США на пространстве Закавказья никуда не уходит. Американцы продолжают свою линию на продвижение внутрь евразийского континента. И в этом процессе им не нужна стабильная, независимая Грузия. В американских планах рассматривается принадлежность Грузии США, в противном случае не исключены кровь и хаос. Та же проекция касается Закавказья в целом.

Именно посредством дестабилизации и последующего захвата территорий и государств происходит американское продвижение внутрь Евразийского континента. Волна дестабилизации будет подниматься снова и снова там, где будет ослабевать американский контроль. И если Грузия попытается свою роль американского тарана как-то изменить, сбавляя обороты и выстраивая нормальные отношения с Россией, налаживая повседневную и размеренную жизнь, то она неизбежно получит новый всплеск нестабильности.

В конце концов, подобная политика спровоцирует недовольство населения Грузии. И если власть не прислушается, то грузинское общество может элементарно смести проамериканскую элиту, формировавшуюся в этой стране в течение двух с лишним десятилетий. За последние годы грузинское общество политически и психологически дестабилизировано, уровень жизни в стране снижается по качественным показателям. В итоге это может привести к революции в обратном направлении и трансформироваться в грузинскую антиамериканскую революцию.

Конфликт России и Грузии более глубинный

Напряженность между Россией и Грузией двух последних десятилетий несет в себе инструментальный характер. Собственно, сам этот конфликт не сводится к противостоянию России и Грузии. Для России Грузия несопоставимый, с точки зрения геополитики, субъект. Здесь присутствует конфликт интересов более высокого уровня, а именно — геополитическое противостояние континентальной массы, которая политически выражена в государстве Российская Федерация, и американской see power – морского могущества во главе с США, которое движется внутрь континента, окружая его со всех сторон.

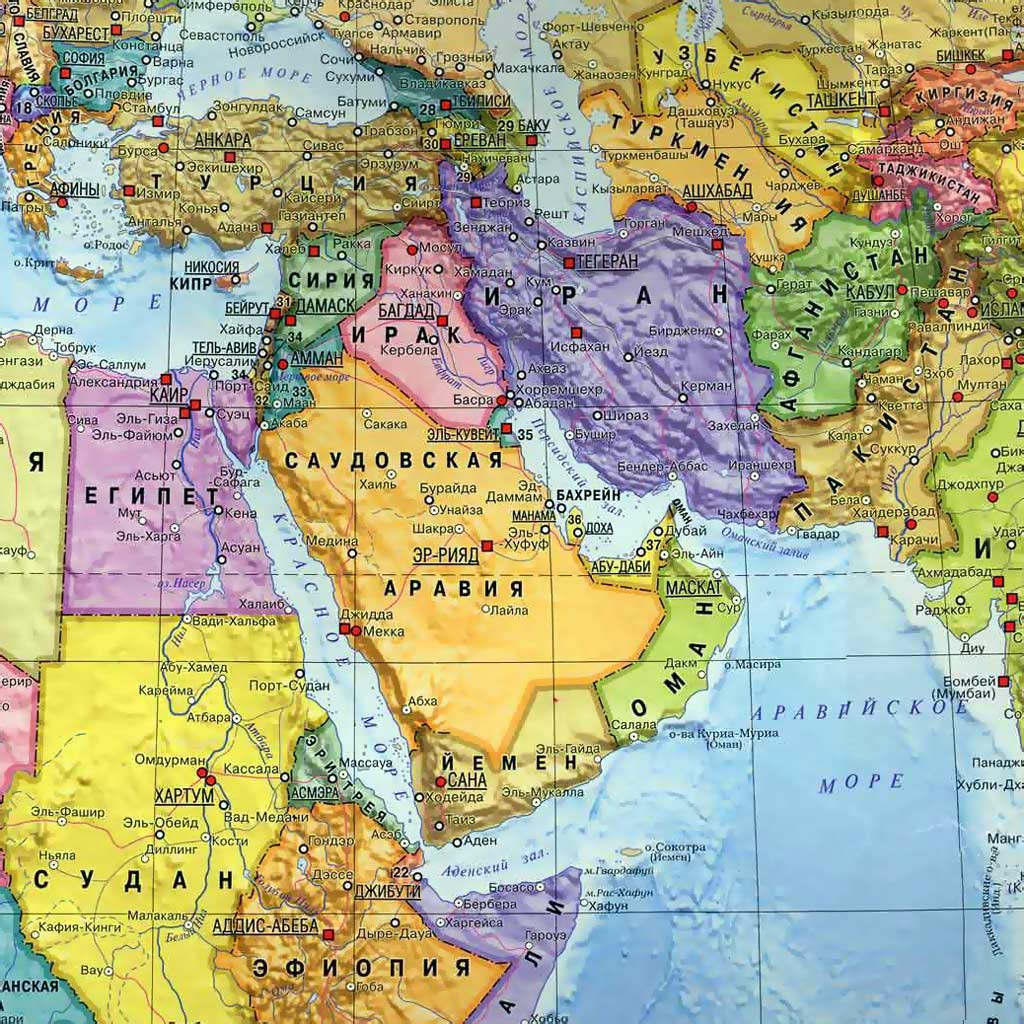

Стратегия окружения Евразии реализуется Западом не одно столетие, переходит из поколения в поколение. Стремление умалить Евразию передается по наследству с целью зажать ее в кольцо, — что в геополитике определяется как стратегия «Анаконды», — и в конечном итоге удушением ослабить центр, ядро, евразийский heartland, чтобы в дальнейшем расколоть Россию, разделить между сферами влияния. Эта стратегия долгосрочная, и пройдя значительную часть пути в этом направлении, конечно, американцы не остановятся сейчас и не откажутся от нее, какие бы заявления не делали, включая процесс перезагрузки, и как бы ни улыбались друг другу главы внешнеполитических ведомств двух стран. Это последовательная, четкая геополитическая стратегия, и она будет реализовываться и дальше.

Грузия в этой стратегии является некой разменной монетой, как и многие другие субъекты и государства, которые американцы используют, не считаясь с интересами ни населения этих государств, ни элит, не обращая внимания на благосостояние общества, на состояние экономики. Это все расходный материал, на который они смотрят как на некую пыль под ногами. Америка движется к своей глобальной цели, и до Грузии им нет никакого дела, что с этой страной будет в результате – Вашингтон не интересует.

Failed state в эпоху больших блоков

Мы видим, что все те постсоветские республики, которые выбрали проатлантистский вектор движения от России, в первую очередь те, в которых произошли цветные революции, пережили катастрофическое падение, экономическое и социальное, и Грузия здесь не исключение. Оказавшись одной из первых на постсоветском пространстве, Грузия стояла в авангарде антироссийских демаршей, поэтому на своем опыте осознает, что значит принять американский вектор движения.

Конечно, было и некое воодушевление после распада Советского Союза, вдохновение собственной государственностью. И не только у Грузии, но и у многих других постсоветских стран. Но эти страны, которые решили не ориентироваться на Россию, сегодня относятся к числу несостоявшихся государств. В международной политологии это определяется понятием failed state. И вряд ли они эти страны смогут полноценно состояться в эпоху больших блоков.

Сегодня в принципе государственный суверенитет и nation-state, как явление международной мировой политики, уходят на второй план. Теперь понятно, что ни одно из национальных государств, даже самое крупное, не в состоянии в одиночку обеспечить свой суверенитет и безопасность. Ни одно. Даже американцы, реализуя свои геополитические сценарии, и являясь по сути глобальной империей, то и дело привлекают на свою сторону союзников, обеспечивая создание коалиций. Ибо самостоятельно в современном мире никто не способен справится с нарастающими угрозами и вызовами.

Пришло время больших блоков. Можно, конечно, примкнуть к атлантистскому блоку и оказаться на передовой в качестве американского штрафбата, чтобы в итоге полечь на этом поле геополитической битвы навсегда. Но можно все-таки осмотреться и принять другую сторону, чтобы как минимум сохраниться.

Морские империи vs сухопутные империи

Американский морской колониализм и континентальная имперская логика развития различаются. Морской атлантистский колониализм – потребительский, содержащий хищнические проявления. Он истощает колонии, и, использовав их, пускает в расход. Сухопутная империя, остатки которой мы сейчас наблюдаем в виде Российской Федерации, определяет включенные в нее пространства не как колонии, но как периферию, обустраивая ее. То есть, это разный подход двух имперских моделей, во всем противоположных друг другу.

Если Грузия стремится восстановить свое благосостояние, какое она имела в советский имперский период, пусть и под давлением марксистской идеологии, которого сейчас нет и в помине, то она выберет сторону России. Грузия процветала в советский период, была одной из самых богатейших республик в период советского имперского сталинизма. Сегодня, когда Грузия подпала под стратегическое влияние США, эта страна истощена. Те мнимые средства, которые американцы якобы вливают в Грузию, есть ни что иное, как деньги, с помощью которых американцы пытаются купить грузинскую элиту. И это копейки по сравнению с тем, что нужно для полноценного развития экономики такого государства, как Грузия. Они никак не влияют на экономическое благосостояние грузинского государства, на благосостояние масс населения. Это американская взятка грузинским элитам за то, чтобы они молчали об истинном положении дел и реальном целеполагании США, и при этом оказывали поддержку американскому продвижению вглубь Евразийского континента.

Что будет с населением Грузии в случае, если цели США будут реализованы. Это Америку не волнует, как не волнует это и элиты, находящиеся под американским влиянием. Им всегда найдется место в метрополии, чего не скажешь об остальных обитателях американских колоний. Но именно это американское вторжение в пространство сухопутных империй как раз и является основным, ключевым моментом противостояния Америки и России на Кавказе, выраженного в продвижении США внутрь континента, и в ответном стремлении России остановить это продвижение.

Сегодня это оборонительная позиция, но в идеале Россия, конечно, должна перейти к геополитическому наступлению, и шанс к этому был как раз в августе 2008 года. Тогда это был не конфликт России и Грузии, что само по себе нелепо, но столкновение двух геополитических субъектов, двух типов цивилизаций, двух разных геополитических подходов, двух империй – морской – США, и сухопутной — России. И положение Грузии, возможность сохраниться в этой большой войне континентов во многом зависит от ее внутреннего выбора.

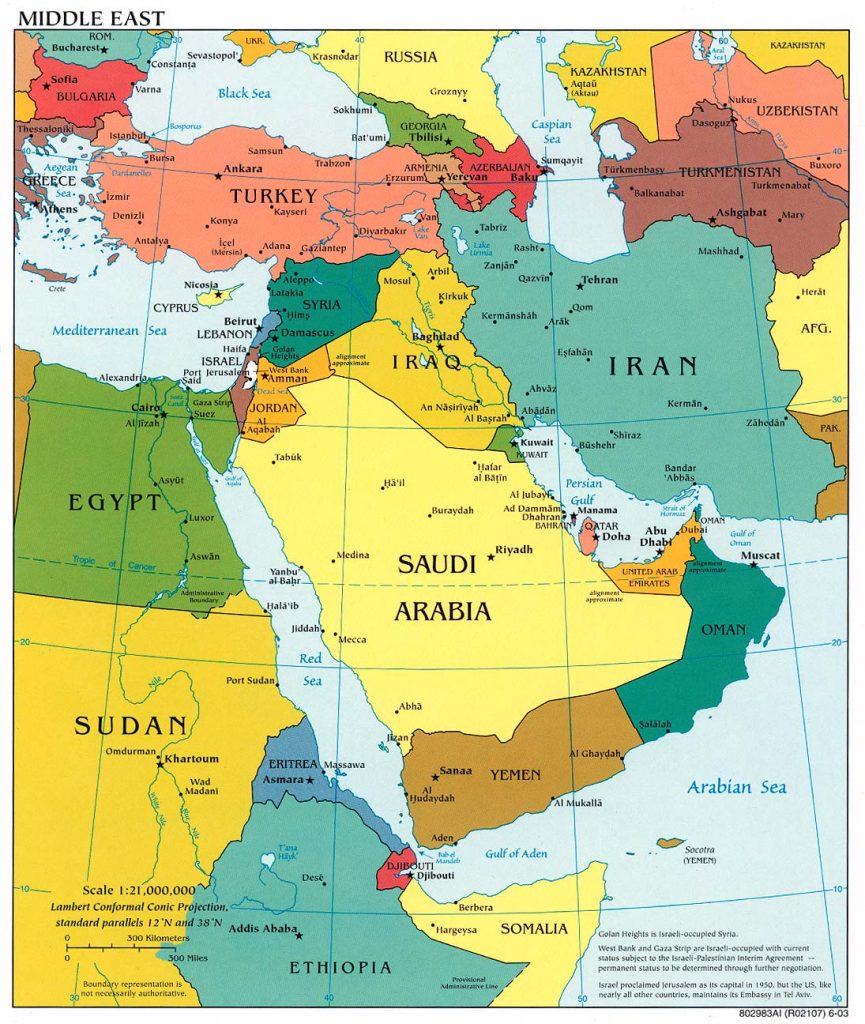

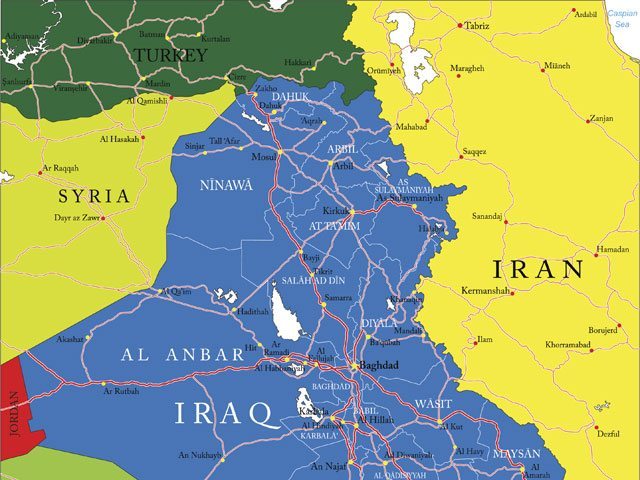

Джон Керри делал в Сочи все возможное, чтобы выйти на компромисс: Асада убрать мирным путем, убедив Москву в бесперспективности его режима и в том, что ее интересы в Сирии не будут ущемлены. Самым настораживающим в этом вопросе является то, что некоторые серьезные источники на Западе уже утверждают, что Россия, якобы, понимая все сложности с Асадом и ослабление его режима, решила «сдать» его американцам, получив взамен заверения США «забыть» все вопросы с Крымом, а также существенно смягчить позицию по конфликту на юго-востоке Украины. Выглядит заманчиво. Но, лично я, ни одному слову Джона Керри и американцам не поверил бы. Тем не менее, хочется верить, что и Москва все-таки реально понимает всё коварство Вашингтона. «Обещать – не значит жениться», − гласит русская поговорка. Как минимум, история с расширением НАТО на Восток, с Ираком, Ливией и Украиной должна была научить тому, что слова высшего руководства США и ломанного гроша не стоят. Иначе мы потеряем важнейшую страну на Ближнем Востоке, а все те, кто все еще продолжает верить в Россию, окончательно в ней могут разочароваться, в том числе и Иран.

Джон Керри делал в Сочи все возможное, чтобы выйти на компромисс: Асада убрать мирным путем, убедив Москву в бесперспективности его режима и в том, что ее интересы в Сирии не будут ущемлены. Самым настораживающим в этом вопросе является то, что некоторые серьезные источники на Западе уже утверждают, что Россия, якобы, понимая все сложности с Асадом и ослабление его режима, решила «сдать» его американцам, получив взамен заверения США «забыть» все вопросы с Крымом, а также существенно смягчить позицию по конфликту на юго-востоке Украины. Выглядит заманчиво. Но, лично я, ни одному слову Джона Керри и американцам не поверил бы. Тем не менее, хочется верить, что и Москва все-таки реально понимает всё коварство Вашингтона. «Обещать – не значит жениться», − гласит русская поговорка. Как минимум, история с расширением НАТО на Восток, с Ираком, Ливией и Украиной должна была научить тому, что слова высшего руководства США и ломанного гроша не стоят. Иначе мы потеряем важнейшую страну на Ближнем Востоке, а все те, кто все еще продолжает верить в Россию, окончательно в ней могут разочароваться, в том числе и Иран.