Директор Центра Гумилёва Павел Зарифуллин анализирует американский логистический проект New Silk Road и предлагает евразийский ответ на этот проект под названием «Бабур-хан»

Директор Центра Гумилёва Павел Зарифуллин анализирует американский логистический проект New Silk Road и предлагает евразийский ответ на этот проект под названием «Бабур-хан»

Рекомендации для Государственного департамента

«Много лет прошло с тех пор, как был открыт последний новый континент. Но все же кое-что случается и в наши дни. Задолго до открытий, совершенных известными мореплавателями в XV столетии, было принято говорить о Европе и Азии как о двух разных континента, разделённых между собой огромной и заброшенной территорией. Новые «Шелковые Пути» имеют огромный потенциал для всего Европейского Континента и, в частности, для стран Азии». Так начинается статья Фридерика Старра директора института Центральной Азии и Кавказа при Университете Джона Хопкинса. Его статья – предисловие к научной монографии института, посвященной американскому проекту «New Silk Road». Этот сборник, а также рекомендации Института Госдепу США посвящены логистике реорганизации древних транспортных коридоров, некогда связывающих Евразию тысячью транспортных узлов.

Мёртвый Евразийский Лев

Фридерик Старр в предисловии к рекомендациям очень искренне сожалеет об отсутствии центра для всей возникшей после 1991 года в Евразии «камарильи» государств. Он считает, что динамике в развитии трансевразийских коридоров мешают амбиции постимперских элит этих государств. Примерно также переживал император Николай I по почившему на о. св. Елены императору Наполеону: «Зачем мы убили европейского Льва? Чтобы на его месте воцарилась стая геенн?». Эти государственные твари докучали Льву российскому на протяжении всего его царствования. Пока не свели императора в могилу во время Крымской войны.

Вот и Фридерик Старр – с одной стороны радуется что: «Благодаря краху СССР, закрытая граница которого стояла, как стена, поперек сердца Евразии, благодаря решению Китая открыть торговлю через западные границы и возвращению Афганистана в мировое сообщество континентальная торговля, охватывающая весь европейский континент, вновь стала возможной!»

С другой стороны американец прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что: «процесс является чрезвычайно хаотичным. Причинами являются и грандиозные амбиции, и разбитые планы, неудачные начала, и почти полная нехватка координации. И ко всему прочему проблемы кроются в соревнованиях разных наций, фирм, и даже публичных агентств, которые утверждают, что служат на общественное благосостояние. Почти все из наших авторов сожалеют об отсутствии единой региональной организации координирования, чтобы наблюдать за этим процессом».

Полюс Шёлкового Пути

Действительно – без трансцендентной организации координирования евразийских транспортных потоков никакой Новый Шёлковый Путь не возможен.

Разумеется, этот трансцендентный полюс, если он и будет формироваться – должен организовываться за счёт умаления суверенитета всех перечисленных директором института Хопкинса фирм, агентств, элит, наций, государств и т.д. Господин Старр подводит жителей евразийского материка к весьма старой идее, что без единого таможенного союза, без единой связующей воли, короче говоря – без Империи – процесс управления единой транспортной инфраструктурой Евразии вообще не возможен. Фридерик Старр стал той «свежей головой», в которой нуждались все мы.

Воспринимая идеи г-на Старра как приглашение к диалогу, попробуем посмотреть на проблему построения «Нового Шёлкового Пути» с иной точки зрения, а именно со стороны безымянного полюса координации фирм, агентств и государств.

С высоты единого центра управления, оси, вокруг которой, узлами заплетаются предполагаемые клубки евразийских магистралей. Этот полюс легко опрокидывает все амбиции региональных игроков и с помощью дипломатии и грубой военной силы зачищает пространство от всех потенциально недовольных строительством транспортных коридоров. Трансевразийскую транспортную логистику этот полюс воспринимает как эффективнейшую и базовую цель своего предназначения. Фактически этот полюс и создаётся для всеобщего блага и процветания, которое неминуемо принесут открытые границы, единые экономические пространства и скоростные магистрали.

Согласно доктрине Локка

Транспортная «фридерик-старровская» геополитическая теория базируется на правовой доктрине британского философа и юриста Джона Локка, считавшего, что государство (суверен) формируется для организации личной, а также экономической безопасности его членов путём договора. Старр ведёт вопрос к тому, чтобы государства Центральной Азии, наконец, поняли стратегическую выгоду своего положения и договорились о создании единого координационного органа с участием и под гарантией международных геоэкономических игроков. Он сам перечисляет этих гарантов, которые помогут покончить с евразийской племенной распрей и достичь для блага народов небывалого процветания.

Вот эти достойные партнёры и игроки: «Азиатский Банк Развития, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе поддерживают программы по обеспечению восстановления «Новых Шелковых Путей», связывающих азиатские и европейские регионы Евразии. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки реорганизовал свое европейское и азиатское бюро, чтобы облегчить этот процесс, и даже назначил специального Посла по Торговле в Средней Азии».

Т. е. под протекторатом Соединённых Штатов Америки, а также его финансовых инструментов – Всемирного банка (создан в 1944 г. для реализации Бреттон-Вудских соглашений, штаб-квартира Вашингтон) и его дочек (Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития) создаётся демократический полюс управления транспортными потоками Евразии, а, следовательно, и самой Евразии. Американский суверен ответственно берёт в свои руки бразды правления над озверевшими, от нежданно свалившейся им на головы свободы, евразийскими гособразованиями.

Если отбросить какие-либо оценки морали, то эта идея достаточно логична. Фридерик Старр отводит изрядную долю в своём повествовании для обсуждения экономических выгод и перспектив для простых людей после гипотетического создания центра региональной координации: «Средняя Азия – потенциальная машина денег? До настоящего времени, не было никакого общепринятого понятия, оценивающего масштаб и важность торговли, которая разовьется с открытием главной дороги и ж/д путей вдоль Средней Азии (включая Афганистан). Однако эксперты в Азербайджане уверенно предсказывают, что объем внутренней транспортировки, особенно контейнерная торговля, удвоится между 2002 и 2020 годом. Почти весь прирост будет от контейнеров, которые могли бы транспортироваться морским путем через Суэцкий канал. Говоря о восточной торговле Европы-Китая, авторы главы «Китай» сосредотачиваются на сухопутном маршруте, пролегающем от Ляньюньгана через Синьцзян и Среднюю Азию к Роттердаму. Они утверждают, что этот маршрут сократит время в пути от Китая до Европы от 20-40 дней по текущим морским маршрутам к одиннадцати дням».

New Silk Road и глобальный план переустройства Евразии

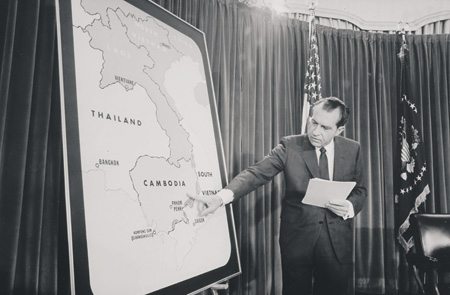

Согласно оценкам американских экспертов дело обстоит так: есть залежалая трасса, золотая жила, потенциальная «машина для денег», а Центра, который мог бы реализовать её окупающееся функционирование – нет. Его надо создать. И США, их кредитные и военные учреждения готовы вложиться и применить всю совокупность средств, для перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного места Евразии в другое. Как это они умеют прекрасно делать, мы убеждаемся ежедневно в Ираке, Косово и Афганистане. Опять же оставим в стороне моральную сторону проблемы: хорошо это или плохо. (Этого мы как будто и не знаем).

Но с организационной, стратегической, информационной и сетевой точки зрения американцы показывают свою эффективность: вошли на территорию, зачистили её, наладили функционирование. Какое? Эффективное, с точки зрения американского Центра. А другой точки зрения быть не может. Голос бывает только у Центра, у периферии никакого голоса нет, а право голоса отсутствует. Периферия уже передала власть суверену.

Согласно закону Локка она просто должна ожидать своей выгоды от создавшегося положения.

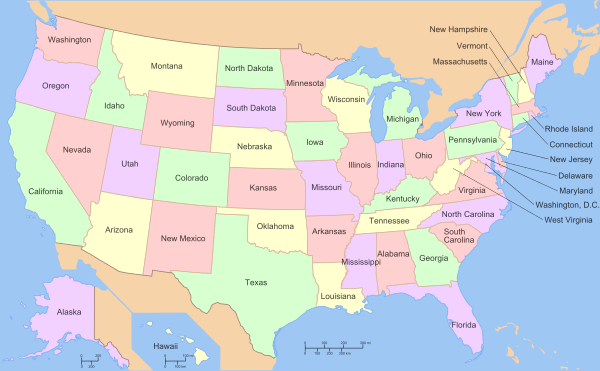

Специальным квадратно-гнездовым способом (посмотрите на карту транспортных коммуникаций США) англосаксы реструктурировали своё американское пространство, превратив гигантскую площадь между Атлантическим и Тихим океаном в растянутую ковбойскую рубашку из квадратных штатов. Step by step, американцы реорганизуют пространство Ближнего Востока (проект «Великий Ближний Восток»). По тому же «квадратно-гнездовому» сценарию согласно плану «светлых голов» из многочисленных think tank groups Госдепартамента США (Институт Хопкинса входит в это число, он один из самых влиятельных) планируется реструктурировать евразийское пространство по территории которого проходит коридор Великого Шёлкового Пути.

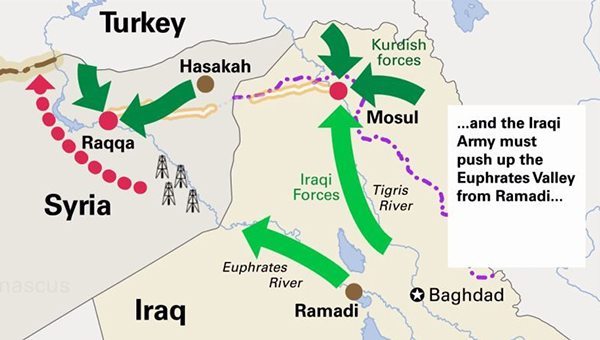

Американский геополитический проект предполагает экономический и военный контроль над бывшими советскими республиками Закавказья и Центральной Азии. Из этих стран должен формироваться азиатский «санитарный кордон» (по аналогии с европейским – Балтия-Польша-Украина), призванный разделить крупных региональных игроков в Евразии – Россию, Китай и Иран.

Кроме уже существующих государств планируется сформировать и новые. Имя этим потенциальным лимитрофам: Южный Азербайджан, Гилянь, Синцзян, Маньчжурия, Великая Монголия (объединит современную Монголию, Внутреннюю Монголию Китая, Туву и Бурятию России). Абрис Нового Шёлкового Пути (таким, каким его видят из Вашингтона) готов. Реализация этого проекта ведётся медленно, но решительно и поступательно. Как сказал русский военный наблюдатель Едрихин (Вандам) во время англо-бурской войны: «англо-саксы если начинают что-то делать, то в отличие от нас – всегда доводят дело до конца, чего бы им это не стоило».

Можно было бы поговорить и о китайском проекте «Шёлкового пути». Но это тема отдельной статьи. К тому же Китай (пока) не претендует на роль суверена этой логистической трассы.

Babur`s Order

Данная статья была бы неполной, потому что на каждую горизонталь (к коей, безусловно, относится широтный «Великий Шёлковый Путь») в перспективе есть своя вертикаль – меридиональный транспортный коридор. На каждую геометрическую абсциссу есть своя ордината. Российско-евразийское геополитическое стремление к «тёплым морям» утверждённое Петром Великим и сформированное русскими геополитиками Вандамом, Снесаревым, Дугиным и Дубовицким рано или поздно будет удовлетворено.

Геополитический маршрут Север-Юг из России к Индийскому океану накладывается на «Великий Шёлковый Путь», образуя «геополитический крест» – смысл международной торговли и геополитики ближайших столетий. Начало координат, магическая точка «скрещение осей» находится в древней Ариане, многострадальном Афганистане, после возвращения, которого в мировое сообщество (по мудрому выражению Фридерика Старра) трансконтинентальная торговля вновь стала возможной!

Если и есть на «великой шахматной доске» Евразии (по терминологии американского геополитика Бжезинского) шахматный король, то он может быть проявлен только в Афганистане – месте пересечения двух глобальных транспортных проектов New Silk Road и «Север-Юг». Именно здесь утвердил свой царский статус «передвигавшийся с одного квадрата на другой, подобно шахматному королю» гениальный хан-этнограф Бабур.

Афганистан в геополитическом отношении действительно «пуп земли» и Полюс международной торговли. Контроль над Афганистаном – это принципиальная задача для всех удачливых «разбойников Суши», осуществивших успешное продвижение по оси ординат «Север-Юг». Евразийских «гениев Севера», реализовавших меридиональное перемещение, закончившееся выходом к Индийскому океану и установлением контроля над мировой торговлей и транспортными коммуникациями. Чингисхан, ильхан Хулагу и Бабур-хан – евразийские предшественники русской геополитической миссии посылают нам детальные военные, экономические и этнографические инструкции из глубины веков, о том «как это делать». Самая подробная дирекция, великолепное наставление о значении Афганистана и о походе по коридору Север-Юг – блистательная эпопея «Бабур-наме». Привет русским геополитикам от основателя Империи Великих Моголов.

Описание Бабуром в XV веке караванных путей, направляющихся из Кабула в сторону Индии и в Среднюю Азию, с характеристикой городов, транспортных узлов, рек, мостов, караван-сараев, колодцев, горных тропинок, ведущих к важнейшим перевалам, полностью совпадает с топографическими описаниями XIX и XX веков!

Трансафганский коридор по маршруту Ташкент – Термез – Кабул – порт Карачи в Индийском океане – это примерно 2,5 тыс. километров пути. Каких-то 2, 5 тысяч километров! И это притом, что лишь несколько лет назад в Ташкент из Пакистана прибыл первый за десятилетия грузовик!

Но на сегодняшний день транспортный коридор «Север-Юг» в разрухе. Система сложнейших туннелей и коммуникаций под перевалом Саланг, когда-то спроектированная и построенная лучшими советскими инженерами и дорожными строителями, находится в полуаварийном состоянии.

Транспортные коридоры на юг от границ СНГ контролируются кочевыми племенами, исламистскими полевыми командирами и натовскими войсками. «Это мир, полный раздоров, и всякий грабил и тащил что-нибудь из страны и у населения», – характеристика Афганистана данная Бабуром 500 лет назад актуальна, как новостная лента! Но и севернее этих границ ситуация не лучше. Поэтому мечта о выходе России к «тёплым морям», грёза о «русской геополитической вертикали» сегодня иллюзорна, как никогда. Не транспортный коридор, а мираж, покрывало майи.

Для внимательных читателей «Бабур-наме» для рождённых на «Великом Шёлковом Пути» евразийских стратегов будущего, однако, нет ничего невозможного.

С Севера, через вступившую в Евразийский Союз Киргизию, через горные тропы таджикского Памира, мимо исмаилитских деревень Бадахшана, через ослепляющий на солнце снег Гиндукуша, по раздолбанным туннелям Саланга к сверкающим рекам Пенджаба, к шоколадному многолюдью Синда к несбыточным грёзам – невероятным «тёплым морям»!

Евразийский коридор «Север-Юг» мы назовём именем автора чудесного сверхуспешного похода из Степей Турана к индийским белым городам. В честь Героя-одиночки, по дороге собравшего победоносную армию, мы назовём его – Проект «Бабур-хан», Порядок «Бабур-наме», Babur`s Order.

Футуристический транспортный и геополитический проект из русской сказки про Белую индию.

Павел Зарифуллин

«Суровое предупреждение Вашингтона в отношении режима Башара Асада, а также его иранского союзника — это истинно дипломатическое пари», — пишет редакция Le Monde.

«Суровое предупреждение Вашингтона в отношении режима Башара Асада, а также его иранского союзника — это истинно дипломатическое пари», — пишет редакция Le Monde.