Начало конфликта

Начало конфликта

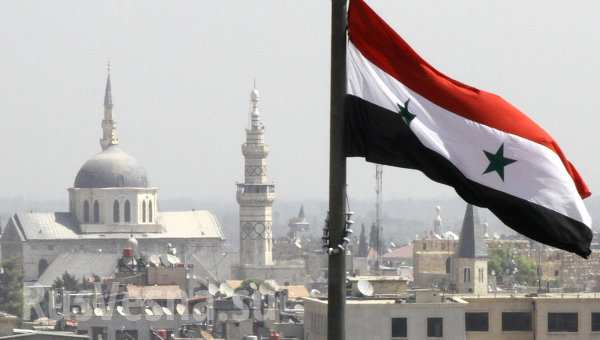

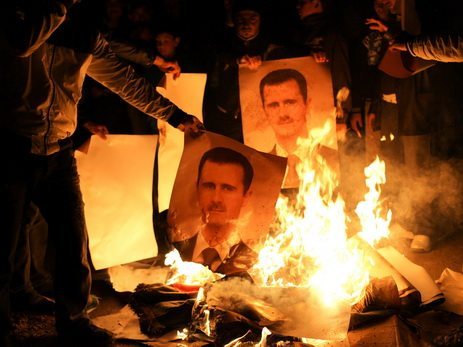

В течение 2017 года военно-политическое давление США на Россию по сирийскому вопросу продолжало нарастать. Вашингтон ставил своей целью запугать Москву возможностью военного конфликта и вынудить ее вывести войска из Сирии, оставив тем самым правительство Башара Асада один на один с многочисленными террористическими группировками. ЦРУ принимало самое непосредственное участие в снабжении этих группировок оружием, военной подготовке боевиков, а финансирование этих операций поступало от Саудовской Аравии и Катара. В летние месяцы 2017 года террористические группировки получили большое количество оружия и боеприпасов. Готовилось большое наступление. Чтобы оно удалось, Россию надо было как можно быстрее вывести из игры.

Для этого и был разработан план, предусматривающий очередной инцидент с использованием химического оружия якобы правительственными войсками. На этот раз — в провинции Алеппо. Использовав этот инцидент как повод, США должны были нанести массированный удар крылатыми ракетами (КР) по ряду сирийских военных объектов. На этот раз удар должен был включать 150 ракет и явиться шоком для Москвы. Затем американцы продолжили бы обстрелы сирийских позиций, но уже на линии фронта. Причем удары должны были наноситься не только с моря, но и с воздуха.

В Вашингтоне полагали, что, испугавшись такой мощной демонстрации, Москва будет парализована и перестанет участвовать в боевых действиях на стороне сирийского правительства. В это время террористические группировки прорвут фронт и вновь займут Алеппо. Одновременно должно было начаться наступление в Латакии в направлении расположения российской военной базы Хмеймим. При этом Москве будет предложен почетный вариант капитуляции — помощь США в эвакуации российских военных баз из Сирии.

Помимо собственно сирийской операции, этот план содержал несколько секретных приложений, предусматривающих дальнейшие шаги. Предполагалось, что после вывода российских войск из Сирии будут активизированы боевые действия в Донбассе и начнется раскачка политической ситуации в России с целью свержения «недееспособного режима в Кремле». Окончательной целью плана было расчленение и разоружение России, ее полная ликвидация как геополитического центра силы в Евразии.

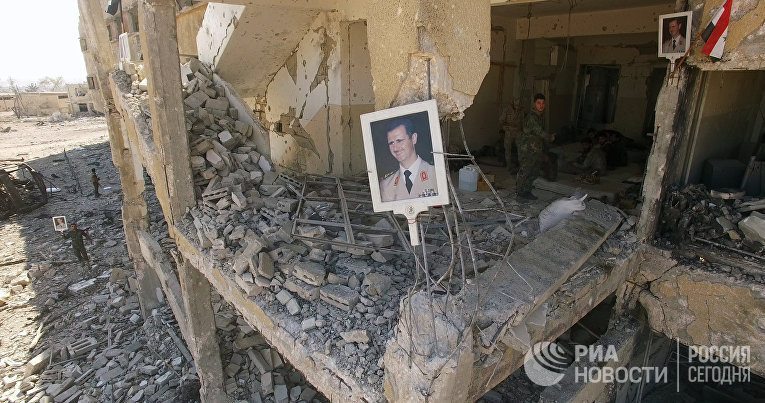

В назначенный день боевики террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели инсценировку химической атаки, выпустив в условленном месте из контейнера доставленный из США газ зарин. После этого в западных СМИ начала раскручиваться информационная кампания, обвинявшая в этом преступлении президента Сирии Башара Асада. Спектакль разыгрывался по многократно отработанному сценарию. На этом информационном фоне президент Трамп отдал приказ о ракетном ударе по Сирии. Удар нанесла группировка американского флота в составе нескольких кораблей и подводных лодок из акваторий Средиземного и Красного морей. В частности, два ракетных крейсера класса «Тикондерога» из района острова Крит выпустили 25 КР «Томагавк» по аэродрому «Кувейрес» близ Алеппо. В результате удара было уничтожено несколько самолетов и вертолетов. Погиб российский вертолетный экипаж.

Президент России узнал об американском ударе еще до того, как ракеты «Томагавк» достигли Сирии. Еще через полчаса ему доложили о гибели российских летчиков. Сразу же по получении этих известий президент России отдает начальнику Генерального штаба приказ атаковать американские корабли, которые стреляли по аэродрому «Кувейрес». Через десять минут российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся чуть восточнее острова Кипр, выпускает по американским крейсерам 12 противокорабельных ракет (ПКР) «Калибр-НК» (3М54). Эти ракеты только недавно поступили на вооружение российского флота, их характеристики и особенности применения американцам не очень знакомы. Системы ПРО крейсеров перехватывают лишь 8 ракет, но 4 попадают в цель. Один крейсер потоплен тремя ракетами, другой получил серьезные повреждения от попадания четвертой. Ответный удар крейсеров не достиг цели, так как российский фрегат находился за пределом дальности американских (ПКР) «Гарпун».

Тогда удар по фрегату наносит американская подлодка класса «Лос-Анджелес», затаившаяся у южного берега Кипра невдалеке от британской авиабазы «Акротири». Она выпускает по «Адмиралу Григоровичу» весь свой боезапас ПКР «Гарпун» — 8 штук. Система ПРО российского фрегата сбивает 7 «Гарпунов», но одна ракета попадает в цель. «Адмирал Григорович» получает тяжелую пробоину, но остается на плаву.

Еще до подлета американских ракет, двигающихся с дозвуковой скоростью, «Адмирал Григорович» получил координаты американской подводной лодки, выявленные российским самолетом ДРЛО, который был поднят в воздух с авиабазы Хмеймим вместе со всеми истребителями Су-35 и Су-30М сразу же после американской атаки на «Кувейрес». Поэтому российский фрегат успевает запустить четыре противолодочные ракеты» Калибр-91Р1″ в район нахождения подлодки еще до получения попадания американской ракеты. Сверхзвуковые «Калибры» достигли цели примерно за шесть минут. Подлодка не успевает сменить позицию и получает смертельное попадание одной из ракет.

Обмен ударами, закончившийся явным поражением США, вызывает гнев президента Трампа, который отдает приказ нанести массированный ракетно-бомбовый удар по российским военным объектам в Сирии. Американские войска наносят комбинированный удар с использованием крылатых ракет и авиации. В первой волне удара принимает участие 500 крылатых ракет «Томагавк» морского базирования с борта двух подводных лодок из Центрального Средиземноморья и четырех крейсеров из Красного моря. Задача этого удара — вывести из строя российскую и сирийскую систему ПВО в Сирии.

Поскольку российская авиация в Сирии после начала конфликта находилась в режиме постоянного патрулирования, то запуск американских ракет сразу же обнаруживается средствами воздушной разведки. Определив массированный характер удара, российское военное командование принимает решение не противодействовать крылатым ракетам противника, поднять в воздух всю боевую авиацию, рассредоточить штурмовики и бомбардировщики по шоссейным дорогам, и вывести комплексы С-400 и С-300 на запасные позиции. То же самое делает и сирийская сторона. Одновременно включаются мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4» и «Борисоглебск-2».

Как следствие, американский удар имеет лишь ограниченный эффект. В ходе удара уничтожаются военные аэродромы, включая их взлетно-посадочные полосы и ангары, стационарные РЛС и сирийские стационарные системы ПВО С-200 и С-125. А также с десяток старых самолетов, оставшихся, на аэродромах. В то же время сирийские мобильные ПВО С-75 «Двина», «Бук» и «Куб» остались невредимыми, так же как и российские С-300 и С-400 и недавно переброшенные в Сирию и хорошо замаскированные «Тор-М2» и «Бук-М3». Они сыграют ключевую роль в отражении следующей волны американского удара.

Эта вторая волна начинается почти одновременно с первой. В ней участвуют истребители и истребители-бомбардировщики США и Великобритании — британские «Торнадо», американские F-16, F-15, а также 10 новейших F-22, в общей сложности 200 самолетов. Эту авиационную армаду сопровождает два самолета ДРЛО «Боинг» E-3 «Сентри» и три постановщика помех «Боинг» EA-18 «Гроулер». Задача этого этапа атаки — добить мобильные системы ПВО и самолеты, которые уцелели и были рассредоточены за пределами аэродромов.

Атака скоординирована таким образом, чтобы все самолеты прибыли в район боевых действий практически одновременно. Первая группа взлетает с авиабаз «Аль-Удейд» (Катар), «Шейх-Иза» (Бахрейн) и «Эль-Хубар» (Саудовская Аравия) и летит с дозаправкой до границ Сирии. К ним сразу же присоединяется вторая группа с авиабазы «Аль-Джабир» в Кувейте. Когда они приближаются к сирийскому воздушному пространству, в воздух поднимаются американские самолеты с базы»Инджирлик» (Турция), а британские «Торнадо» взлетают с авиабаз на Кипре.

Англо-американской воздушной армаде противостоят 4 Су-35, 6 Су-30СМ и 2 Т-50, а также 11 сирийских МИГ-25 и 30 МИГ-29, всего 67 самолетов. Их поддерживают два самолета РЭБ на базе СУ-34, один самолет ДРЛО А-50 и два танкера-заправщика, которые могут взаимодействовать только с российскими самолетами. Сирийские самолеты системой дозаправки не оборудованы, и их время пребывания в воздухе ограничено. Но им это и не нужно. Сирийцам поставлена простая, но по-своему смертельная задача — отвлечь на себя основную часть самолетов противника и дать российским истребителям время поразить наиболее ценные цели, то есть два самолета ДРЛО и «Гроулеры».

В самом начале сражения наши Т-50 и Су-35, не вступая в бой с самолетами противника и в режиме радиомолчания, сразу же устремляются на перехват этих целей. Два СУ-34 ставят помехи американским самолетам, затрудняя обнаружение наших. С земли им помогают наземные системы РЭБ. В итоге уже в первые минуты боя наши самолеты, использовав ракеты большой дальности РВВ-БД, уничтожают «Сентри» и «Гроулеры». Американцы в свою очередь сбивают наш А-50 и два Су-34. В то же время воздушным танкерам удается уйти в воздушное пространство Ирана. На этом этапе F-22, оказавшись без поддержки ДРЛО, вынуждены выйти из режима радиомолчания и утрачивают невидимость. В бой вступают наши наземные системы ПВО.

Воздушное сражение длится примерно час. В его ходе почти все российские самолеты оказываются сбитыми. Выживают только два Т-50, которые садятся на иранский аэродром под Тебризом. Сирийская авиация теряет 35 самолетов, оставшиеся садятся на шоссе. Комплексы С-400, С-300 и два комплекса «Бук-М3» уничтожены противником. В то же время противник теряет 180 самолетов, включая половину F-22. Теряет он и летчиков, так как катапультирующиеся пилоты сразу оказываются в плену, а наши и сирийцы приземляются на дружественную территорию. Оставшиеся самолеты с трудом дотягивают до Кипра. Потери личного состава наших систем ПВО — 30 человек. Сирийские мобильные системы ПВО в этом бою не участвуют. Хотя они и были недавно модернизированы российской стороной, их эффективность в борьбе с современными ударными самолетами противника недостаточно высока, и их предпочли сохранить для решения более легких задач.

Понеся большие потери, американцы, однако, не прекращают борьбу и переходят к третьей волне удара. На подлете уже тяжелые бомбардировщики B-52, взлетевшие с авиабаз на острове Диего Гарсия и из британского Милденхолла. Их задача — нанести окончательный удар по остаткам российской и сирийской авиации и проложить дорогу к методичному уничтожению военной инфраструктуры и вооруженных сил Сирии. Всего в налете участвует 60 тяжелых бомбардировщиков в сопровождении 20 истребителей F-16 и два летающих танкера.

В это время на иранской авиабазе под Тебризом уже сосредоточено 20 российских Су-27 и 10 МИГ-29, переброшенных из Моздока сразу же после начала американской воздушной операции против Сирии. Пока они дозаправляются и готовятся к бою, в сирийское небо врывается 60 бомбардировщиков B-52. Они сразу же нарываются на огонь сирийских систем ПВО «Двина», «Бук» и «Куб», которые били их еще во времена вьетнамской войны. Бомбардировщики начинают падать, как свечки. Истребители пытаются атаковать наземные системы ПВО, но в этот момент с территории Ирана подлетают 30 свежих российских истребителей Су-27 и МИГ-29, которые просто изничтожают американскую воздушную армаду.

Между тем сразу же после первой волны американского удара по Сирии российские ракетные катера на Каспии и корветы и фрегаты на Черном море запускают 300 ракет «Калибр-3М1» по американским аэродромам в регионе Ближнего Востока — Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии. Подводная лодка «Ясень» из акватории Индийского океана выпускает еще 20 «Калибров» по авиабазе на острове Диего Гарсия. Большая часть оставшихся самолетов на этих авиабазах уничтожена, взлетно-посадочная полоса повреждена, РЛС выведены из строя. Поднять авиацию в поддержку своих бомбардировщиков США уже не могут. А две пусковые установки «Искандер» наносят мгновенный удар по британским аэродромам на Кипре, разнося их в пух и прах.

Россия не атакует только турецкую базу «Инджирлик» в расчете договориться с Анкарой мирным путем. Однако оставшихся там 15 американских истребителей недостаточно, чтобы выиграть воздушное сражение над Сирией. Сражение постепенно затухает. Практически все бомбардировщики над Сирией уничтожены, только двум из них удается скрыться, войдя в воздушное пространство Турции. Потеряны еще 25 американских истребителей.

Таким образом, итоги первого дня войны совсем неутешительны для США. Несмотря на серьезное разрушение ПВО в Сирии, потери авиации США несоизмеримы с полученным результатом. Фактически вся авиация США и Великобритании на Ближнем Востоке уничтожена. Продолжать воздушную кампанию больше нечем. Надо отремонтировать аэродромы и перебросить новые самолеты. Значительны потери и личного состава, квалифицированных пилотов. Конечно, продолжить удары можно попытаться с авианосцев, но их еще надо подогнать на рабочую дальность воздушных операций. Это займет как минимум несколько дней.

Между тем в Сирии быстрыми темпами идет восстановление посадочных полос на аэродромах. В Иране уже сосредоточены новые истребители для переброски на авиабазу «Хмеймим». Два комплекса ПВО С-400 и два войсковых комплекса С-300В4 уже готовы к транспортировке и развертыванию в Сирии. Перебрасываются и системы ПВО малой и средней дальности «Тор-М2» и «Бук-М3».

Одновременно Россия направляет Турции ультиматум с требованием прекратить операции авиации США с базы «Инджирлик», пригрозив в противном случае уничтожить все базы ВВС на территории Турции. Такое же заявление сделал и Иран, начав к тому же концентрировать войска на ирано-турецкой границе.

Анкара обратилась за помощью в НАТО. Мол, готов ли альянс задействовать Статью 5 в данном случае. Но мнения в НАТО разделились. На заседании Политического совета блока возникли серьезные разногласия. Вопрос ведь фактически встал о том, следует ли соглашаться на начало Третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии. В итоге большинство стран НАТО высказалось против вступления в войну с Россией в этих обстоятельствах, сославшись на то, что боевые действия в Сирии находятся за пределами «географической зоны ответственности НАТО». В этих условиях Анкара согласилась на условия российско-иранского ультиматума. Несмотря на беспрецедентное давления Вашингтона, президент Эрдоган предпочел сохранить нейтралитет, то есть последовать разумному примеру своих предшественников в период Второй мировой войны.

Вторая ступень эскалации

Как только над территорией Сирии началось воздушное сражение, президент России отдал приказ привести стратегические ядерные силы в состояние полной боевой готовности. Люки стратегических ракетных шахт были откинуты, мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» выведены на огневые позиции, подводные атомные ракетоносцы устремились в морские глубины, экипажи стратегических бомбардировщиков заняли места в кабинах и ждали приказа на взлет. США ответили тем же. Мир замер в ожидании глобального Апокалипсиса. Но пока ни одна из сторон не была готова дать команду на пуск ядерных ракет.

В этот момент действия политиков в Европе и США стали чрезвычайно выверенными и очень осторожными, куда-то исчезли запальчивый тон и ругань, несущаяся с экранов телевизоров. Перед военно-политическим руководством США встал сложный выбор: перенести ракетно-бомбовые удары на российскую территорию (пусть пока без использования ядерного оружия) или ограничиться боевыми действиями на Ближнем Востоке. Теоретически американцы могли бы легко атаковать Россию из Польши, Прибалтики, Румынии и Болгарии. Однако руководство последних двух стран, в отсутствие общего решения НАТО, сразу же отказалось от такой перспективы, о чем недвусмысленно намекнуло Вашингтону.

Польша и Прибалтика вроде бы согласились предоставить свою территорию для удара по России, однако к этому моменту Москва начала разворачивать на границе с Латвией и Эстонией 6-ю общевойсковую армию. Ускоренными темпами шла переброска в западную часть РФ нескольких дивизий и бригад из-за Урала. То есть стало абсолютно ясно, что в ответ на удар с территории Прибалтики и Польши Россия просто введет туда войска. А противопоставить что-то серьезное российской армии в этом районе США и Великобритания не могли. Да и в Польше не были готовы напрямую участвовать в конфликте: одно дело сидеть и смотреть по телевизору, как натовские самолеты бомбят российские объекты, и совсем другое сражаться с русскими танками где-нибудь под Варшавой.

К тому же англичане прекрасно понимали, что русские «Калибры» достанут их и в Лондоне. Пусть они не будут пока нести ядерных боеголовок, но все равно смогут нанести серьезный ущерб инфраструктуре города, особенно работе лондонского Сити. А это может вызвать коллапс всей британской экономики. И даже американцы опасались российских крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Х-101, которые могли через Северный полюс атаковать Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон, а через Тихий океан — Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И хотя таких ракет в РФ было еще немного, по сравнению с количеством «Томагавков», политический эффект от таких ударов был бы страшный. По сути, впервые в истории по территории США был бы нанесен ракетно-бомбовый удар. Также под ударом российских ВКС и ВМС оказались бы Гавайские острова и Аляска с ее системой ПРО, в которую были вбуханы огромные средства.

Поэтому, проконсультировавшись по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президент Трамп решил ограничить театр боевых действий Ближним Востоком. Через час он выступил с обращением к нации и «народам мира» с разъяснением позиции США в сирийском конфликте. В заявлении было очень много слов, касающихся демократии, прав человека и защиты «основанного на международном праве мирового порядка». Но если отбросить всю эту пропагандистскую мишуру, то заявление американского президента сводится к двум тезисам:

— США не стремятся к расширению зоны конфликта;

— единственная цель США — заставить русских уйти из Сирии и перестать поддерживать «кровавый режим» Башара Асада.

Через два часа после выступления Трампа последовало ответное заявление президента России. В нем было гораздо меньше общих слов, а позиция России была изложена совершенно четко. Она сводилась к следующим тезисам:

— Россия не стремится ни к расширению зоны военного конфликта, ни к его продолжению;

— конфликт был инициирован американской стороной, и Россия призывает США его прекратить;

— Россия находится в Сирии по приглашению законного правительства и никуда уходить не намерена;

— продолжение атак на российские военные объекты и военнослужащих получит адекватный военный ответ.

Возникла патовая ситуация. Президент Трамп был в бешенстве и требовал от Пентагона «выбить этих русских из Сирии». Однако, сражения двух предыдущих дней наглядно продемонстрировали, что одни только воздушные атаки сами по себе не способны обеспечить американскую победу в Сирии. Перестрелки крылатыми ракетами и обмены ракетно-бомбовыми ударами могли продолжаться еще какое-то время. Но запас КР «Томагавк» постепенно таял. За два дня США уже расстреляли 1000 ракет из 7000 имеющихся. Производство этих ракет было не таким уж быстрым и дешевым делом. Восполнять запас при такой интенсивности боевых действий было просто нереально. Было также потеряно около 400 самолетов, причем половина из них вместе с квалифицированными пилотами. И если дефицит самолетов США еще могли восстановить, перебросив их из других регионов, то подготовка пилота занимала как минимум пять лет, а опытного пилота — и того больше.

В этих условиях единственный оставшийся вариант состоял в проведении сухопутной операции. Конечно, американцы могли прекратить военные действия, но в Вашингтоне настолько уверовали в свое военное превосходство, что даже слышать об этом не хотели. В то же время наличествующих на Ближнем Востоке военных сил США для сухопутной операции было явно недостаточно. Единственный крупный контингент сухопутных войск был расположен на базах в Кувейте. Там было сосредоточено 15 тыс. личного состава. Численность персонала военных баз в Бахрейне и Катаре составляла соответственно 5 тыс. и 4 тыс. человек, но это были в основном специалисты по обслуживанию морских судов и самолетов, а также административный персонал и сами летчики и моряки.

В Вашингтоне понимали, что в ходе наземной операции им придется столкнуться с иранской армией, численность которой составляет около 1 млн человек. Поэтому требовалась переброска значительных сил с территории США. Причем эти войска должны были перебрасываться по воздуху, так как передислокация морским путем заняла бы месяцы. К этому моменту в регионе уже бы все решилось, и не в пользу США.

Естественным образом, Пентагон принял решение перебросить на Ближний Восток 18-й воздушно-десантный корпус сухопутных войск общей численностью около 90 тыс. человек. Время полного развертывания 18-го корпуса на любом из заокеанских ТВД составляет примерно 75 суток, однако первая дивизия может быть развернута за 12 суток, а бригада за 4 суток. В качестве места развертывания была выбрана Саудовская Аравия, поскольку Иордания находилась в зоне досягаемости российских систем ПВО из Сирии, и американские транспортные самолеты стали бы для них легкой мишенью. Впрочем, небольшой контингент сил специальных операций и техники в Иордании уже был развернут.

Что касается Израиля, то он продемонстрировал явное нежелание ввязываться в конфликт. В конце концов, Израиль подрядил США свергнуть режим сирийского президента Башара Асада вовсе не для того, чтобы воевать самому. Тем более в ситуации, когда в войне участвует Россия. Одно дело — это бомбить беспомощных арабов более совершенными системами вооружений. Другое дело — стать объектом для нанесения массированных ракетно-бомбовых ударов со стороны более мощной державы.

Египет же заявил о твердом нейтралитете. Свергать светский режим Асада египетскому президенту Мурси совсем не хотелось. Портить отношения с Россией — тоже. Тем более было понятно, что бенефициаром всей этой кампании, в случае победы американцев, станет кто угодно, но только не Египет. Поддержать США нехотя согласилась Иордания и по необходимости Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн. Для них победа российско-иранской коалиции означала конец господства собственных правящих режимов.

Тем временем в Саудовскую Аравию начали прибывать части 101-й воздушно-десантной дивизии 18-го корпуса. Американское командование понимало, что 75 суток для развертывания всего корпуса у них явно не будет и желательно хотя бы перебросить контингент, обладающий наибольшей огневой мощью. Великобритания также присоединилась к операции, выделив для нее 16-ю воздушно-штурмовую бригаду и два усиленных вертолетных полка.

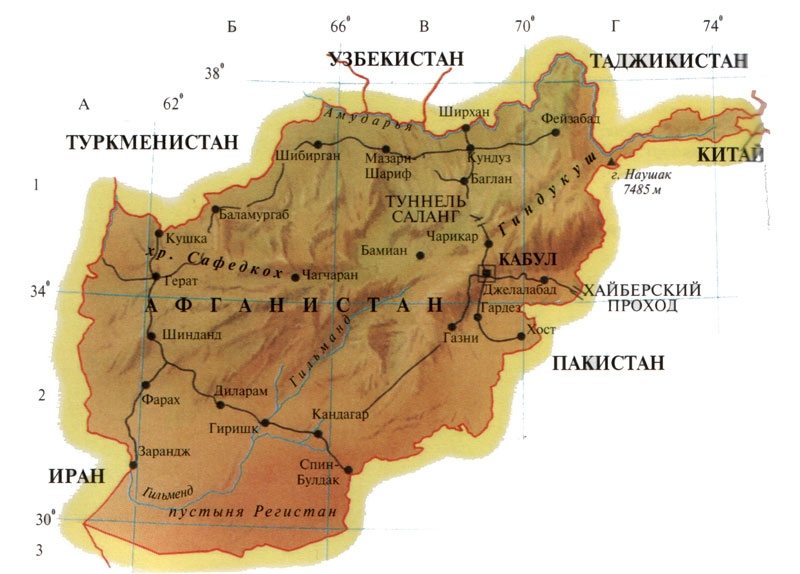

Понятно, что утаить переброску крупных контингентов войск за тысячи километров невозможно. Российская разведка уже через два дня вскрыла сосредоточение американских и британских войск в Саудовской Аравии. Наступательные намерения американской коалиции стали очевидны. Эта информация была обсуждена в телефонном разговоре президентов России и Ирана. Стороны договорились не ждать, когда американцы полностью развернут войска и подойдут к границе с Сирией. Было принято решение ввести совместную группировку войск в Ирак и заблокировать продвижение американо-британских войск на границе с Саудовской Аравией. Началась переброска по воздуху в Тебриз Новороссийской, Тульской, Ивановской и Псковской воздушно-десантных дивизий.

Тем временем иранские войска перешли границу Ирака и стали наступать в трех направлениях — на Мосул, Багдад и Басру. На своем пути они не встречали практически никакого сопротивления. Укомплектованная шиитами иракская армия приветствовала иранцев почти как освободителей. В Багдаде произошел бескровный переворот и к власти пришло проиранское правительство. Американские советники были выдворены из иракской столицы.

Между тем в Израиле началась паника, правительство объявило всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Израиля Нетаньяху несколько раз звонил в Москву и требовал не допустить приближения иранцев к территории Израиля. Иначе, мол, Израиль вступит в войну и даже применит ядерное оружие. После нескольких часов челночных переговоров по линии Москва — Тегеран и Москва — Тель-Авив было условлено, что иранские войска не будут приближаться к границе Иордании при условии, что Иордания объявит о нейтралитете и отведет свои войска в казармы, а американский воинский контингент будет перемещен на территорию Израиля.

Король Иордании Абдалла, увидев, что дело принимает серьезный оборот, не только не воспротивился этому плану, но даже обрадовался ему. Воевать против иранской армии, тем более в союзе с Израилем, у него не было ни малейшего желания. К тому же он понимал, что основные боевые действия развернутся на территории Иордании, которая и пострадает больше всех. Теперь же у него появилась прекрасная возможность отказаться от своих обязательств перед США. И он не преминул ею воспользоваться.

И, хотя Вашингтон был первоначально против выхода Иордании из коалиции, произраильское лобби в США быстро нажало на все рычаги влияния. Президент Трамп, который привык прислушиваться к мнению Нетаньяху, вынужден был уступить. А американские СМИ быстро объяснили населению, что предложенный вариант — единственно правильное решение. Отдельные политики, выступившие против, были объявлены маргиналами или агентами Путина. Таким образом, Иордания была выведена из войны без единого выстрела.

Как только иранские войска перешли границу Ирака, стратегическая обстановка на Ближнем Востоке кардинально изменилась. Иран стал целью ракетно-бомбовых ударов американской коалиции. Уже через час после начала операции сотни крылатых ракет «Томагавк» обрушились на иранскую территорию. Однако, иранцы к этому неплохо подготовились. Российские комплексы ПВО С-300, «Бук-М3» и «Тор-М2» сбивали каждую вторую ракету. Часть ракет выводилось из строя средствами РЭБ, и они падали неизвестно где.

В целом только 20% ракет достигали своих целей. И это были исключительно стационарные объекты, так как мобильные комплексы и вооружения «Томагавки» уничтожить не могли. Между тем запас этих ракет в США катастрофически убывал. Из оставшихся 6000 ракет, при 20%-ной эффективности попаданий, они могли поразить лишь 1200 объектов. Но при этом у США остались бы лишь считанные единицы ракет, которые никому уже какой-то серьезной угрозы составить не могли. То есть все эти ударные крейсера и эсминцы УРО уже через несколько дней боев превратились бы в ненужный хлам.

К тому же следует учитывать, что эти 6000 крылатых ракет были размещены на подлодках и кораблях по всему миру и частично на складах в США. И чтобы доставить их все на Ближний Восток, потребовалось бы достаточно много времени. В самом же районе боевых действий изначально имелось всего 1500 КР, 600 из которых уже были истрачены на Сирию. Так что, выпустив по Ирану 700 ракет и поразив всего 140 целей, США были вынуждены резко снизить интенсивность ударов КР.

Что касается массированных авиационных налетов на иранскую территорию, то их просто не было. Сконцентрировать крупную авиационную группу для такого удара было невозможно. Все известные аэродромы в регионе на территории Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара были уничтожены. И если до этого времени российские «Калибры» наносили удары только по авиабазам США и Великобритании, то Иран, после нападения на него, обрушил на четыре государства Залива град баллистических ракет. Тяжелые боеголовки весом в тонну сносили все объекты военной инфраструктуры и сильно разрушали посадочные полосы.

Американские системы ПВО «Патриот» PAC-2 оказались способными сбивать лишь 25% из иранских ракет. Отчасти это объяснялось тем, что самим «Пэтриотам» приходилось постоянно маневрировать, чтобы не попасть под удар российских «Калибров». А поскольку они были не самоходными, а буксируемыми, смена позиций занимала довольно много времени. А это существенно снижало боевую эффективность «Пэтриотов». Между тем у Ирана имелся внушительный запас баллистических ракет, исчисляемый несколькими тысячами единиц.

В итоге в регионе не осталось действующих аэродромов. Те, что восстанавливались, сразу же разрушались следующим ударом. Самолеты пришлось рассредоточить по автомобильным трассам, причем так, чтобы не иметь на одном участке более трех машин. Иначе они легко обнаруживались со спутника или беспилотника и становились мишенью для мгновенного удара баллистическими ракетами. Тем более эти позиции приходилось постоянно менять.

Заправка самолетов топливом и загрузка боеприпасов занимала в этих условиях очень много времени. Системы наземного управления воздушным движением были выведены из строя. Поэтому участвовать в воздушных операциях могли одновременно три, в лучшем случае шесть самолетов. Такого рода налеты не несли серьезной угрозы иранским системам ПВО, в том числе и потому, что иранская авиация могла успешно противостоять небольшим группам самолетов противника.

Пытаясь исправить ситуацию, Вашингтон решил перебросить в район конфликта несколько авианосных групп. Авианосцы, находящиеся в постоянном движении, невозможно поразить баллистическими ракетами, а мощная система ПВО авианосных групп должна была защитить их от крылатых ракет противника. Первым авианосцем, который был направлен в район конфликта, стал «Гарри Трумэн», имеющий 90 самолетов на борту. Этот авианосец, входящий в состав 5-го оперативного флота, обычно базировался в Бахрейне, однако, за несколько дней до американской атаки на Сирию вышел в Индийский океан. Командование флота справедливо опасалось, что на базе он станет легкой мишенью для ответного удара российских «Калибров». На текущий момент авианосец находился примерно в 3000 км от зоны конфликта вблизи о-ва Диего Гарсия.

Ему на помощь в обход Африки устремился авианосец «Теодор Рузвельт», базирующийся в Неаполе. Это путешествие должно было занять у него две недели. Пройти через Суэцкий канал у «Теодора Рузвельта» не было никакой возможности, так как в этом районе он был бы наверняка уничтожен ударами российских ПКР «Оникс» берегового комплекса «Бастион», размещенного в Сирии. Вести же воздушные операции из Средиземноморья уже не было никакого смысла, так как центр боевых действий сместился в зону Персидского залива, куда самолеты палубной авиации не могли бы летать даже с подвесными баками. Еще одним авианосцем, который получил приказ прибыть в район конфликта, стал «Джордж Вашингтон» из состава 7-го флота, находившийся в тот момент в Южно-Китайском море. Ему предстояло преодолеть 7000 км, что должно было занять примерно пятеро суток.

В случае сосредоточения в районе Оманского залива трех этих авианосцев, США могли бы создать ударную авиагруппу в 250 самолетов, что позволяло им наносить массированные удары по Ирану и его войскам. Это могло решающим образом повлиять на исход войны. Однако ждать две недели и даже пять дней было слишком долго. Дополнительные самолеты были нужны американскому командованию здесь и сейчас, чтобы остановить иранские войска, двигавшиеся к саудовской границе. Поэтому, не дожидаясь прибытия двух других авианосцев, «Гарри Трумэн» получил приказ выдвинуться в район Оманского залива. На этот переход ему потребовалось бы чуть более двух суток. В течение этих двух суток американские войска в Кувейте должны были задержать наступление иранцев по территории Ирака.

Нефть к тому моменту уже стоила 200 долларов за баррель. Вся нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта была уничтожена. Поставки нефти из Персидского залива фактически прекратились. Рынок понимал, что это — не сиюминутное явление. Для восстановления нефтяной инфраструктуры региона потребуются годы. В Европе, Японии и странах ЮВА нарастала паника. Союзники требовали от США срочно прекратить конфликт. Ни о каких дополнительных санкциях против России, типа прекращения закупок российской нефти и газа, никто в Европе и слышать не хотел. Наоборот, ходоки из различных европейских стран обивали пороги московских начальственных кабинетов с просьбами увеличить поставки нефти и газа. Китай в то же время продолжал получать нефть по доступным ценам. Увеличились поставки нефти в Поднебесную из Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Иранская нефтяная инфраструктура тоже пострадала. Но для собственных нужд нефти пока хватало. Во-первых, в Иране были созданы крупные запасы нефтепродуктов в защищенных и замаскированных подземных хранилищах. Во-вторых, стала поступать нефть из Туркмении, Азербайджана и Казахстана по железной дороге и по Каспию. Все эти страны здорово выиграли от начала конфликта. В Турции президент Эрдоган радостно потирал руки. Как здорово, что он уклонился от войны! Поставки газа и нефти шли из России стабильно и по договорным ценам ниже рыночных. Азербайджанская нефть, идущая в Европу по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, превратилась в золотую жилу. Транзитные платежи резко возросли. Экономика Турции, до этого находившаяся в стагнации, стала набирать обороты.

Продолжение следует…

Михаил Александров

26 апреля 2017,