Спустя полгода после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона на ближневосточном направлении приобрела новые очертания. Однако, несмотря на стремление Д. Трампа выполнить свое ключевое предвыборное обещание — направить все военные и дипломатические силы в регион Ближнего Востока на борьбу с ИГ, США на собираются отказываться от генеральной линии, направленной на сокращение ответственности и присутствия в регионе. Позиции России и США по сирийскому кризису за последние месяцы так и не сблизились, однако такая возможность потенциально сохраняется. Какое место в политике США на ближневосточном направлении занимают Саудовская Аравия, Израиль и Иран?

Политолог, эксперт РСМД Григорий Лукьянов анализирует, как изменилась расстановка сил в регионе за время нахождения Д. Трампа на посту президента, а также как будет строиться новая архитектура безопасности на Ближнем Востоке.

Какие качественные изменения привнес Д. Трамп в политику США на Ближнем Востоке?

Как это часто бывает с приходом новой администрации, политика Вашингтона переживает определённый этап «утряски», когда новая команда только «срабатывается» и определяется с тем, как соотнести желаемое с возможным. Случай с Д. Трампом не исключение. Его команда притирается очень тяжело, вплоть до того, что сейчас сложно понять, как происходит процесс принятия и согласования даже наиболее важных решений.

Спустя полгода с момента инаугурации Д. Трампа создается впечатление, что в нынешних условиях генеральная линия его внешней политики на Ближнем Востоке заключается в стремлении выполнить ключевое предвыборное обещание — направить все силы американской военной и дипломатической машины на Ближнем Востоке на борьбу с «Исламским государством».

Некоторая корректировка политики США необходима, но при этом не следует отказываться от ее генеральной линии, направленной на сокращение ответственности и присутствия самих Соединённых Штатов в регионе при сохранении определённых механизмов контроля за ситуацией с минимальными затратами ресурсов. Движение в этом направлении было начато ещё при Бараке Обаме. Определённым шагом в эту сторону стало восстановление отношений с традиционными партнёрами США в регионе — Саудовской Аравией и Израилем. До голосования на референдуме в Турции можно было ожидать также сближения с Анкарой. Это позволило бы говорить о восстановлении триады союзников, на которых США может опереться и делегировать решение части региональных проблем. Однако траектория развития режима Р. Эрдогана, а также неспособность Д. Трампа в нынешних условиях пойти на требования Анкары не позволяют Турции и Соединённым Штатам сблизиться.

Сегодня улучшение отношений США с Израилем и Саудовской Аравией вызвано намерением создать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке с учётом стремления США сократить свои «расходы» в этом регионе. Вашингтон ставит задачу создать такое устройство региона, которое будет в максимальной степени удовлетворять интересам в первую очередь США, во вторую очередь — стран региона, которые сотрудничают с Америкой, и уже потом — сопредельных «центров», таких как Европейский союз. На этом фоне США беспрецедентно сократили свое участие в разрешении других локальных конфликтов.

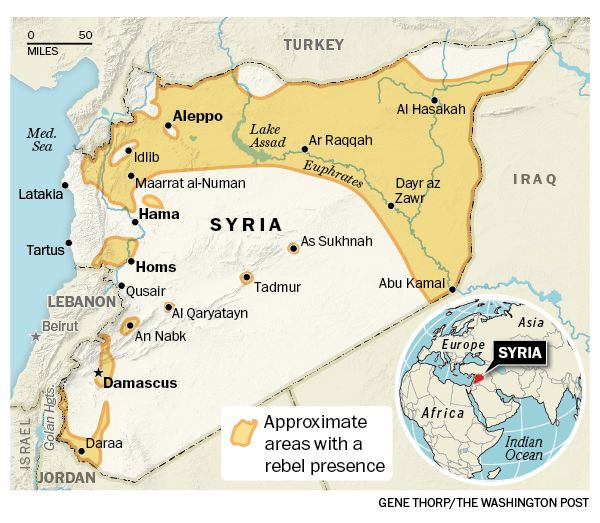

Сирийское направление во внешней политике Вашингтона может показаться исключением. Цель победы над ИГ доминирует над стратегическими устремлениями и соображениями. Если на других направлениях США готовы делегировать полномочия Саудовской Аравии и возводимым под её эгидой реальным или полуживым интеграционным объединениям, то в Сирии приходится решать все самим. Причем опорой США здесь становятся не арабские политические силы, а курдские. Это направление вносит определённую турбулентность в казалось бы слаженную систему и заставляет американцев самостоятельно ввязываться в конфликт.

Битва с ИГ затянулась, и блицкриг не получается. Взять Мосул быстро не удалось. То же самое с Раккой. Однако пока Д. Трамп не сможет доказать, что он одержал громкую победу над ИГ, это состояние будет сохраняться.

Получается, что пока Д. Трамп не победит ИГ, он не уйдёт. А что в этом случае можно будет назвать победой? Неужели полное уничтожение ИГ?

Победа над ИГ нужна громкая, заметная, с максимальной презентацией роли США в её достижении. Это должна быть военная победа, поскольку она решает для Д. Трампа целый ряд внутренних проблем.

Одной из групп, голосовавших за Д. Трампа, были военные. Не генералы, а солдаты, которым хотелось завершения войны. Но при этом они должны вернуться победителями. Победа, которая нужна Д. Трампу, будет заключаться в захвате у противника крупнейших городов и недопущении военного контроля «Исламского государства» над территорией Ирака и Сирии. Д. Трампа устроит, если ИГ будет загнано в подполье, как это было сделано с Талибаном в 2002–2003 гг.

То есть, если взять только Мосул, а Ракка останется у «Исламского государства», то это победой назвать нельзя?

Это победой назвать нельзя, потому что ИГ будет сохранять за собой то, что отличает его от «Аль-Каиды», — территорию, плацдарм, землю халифата, которую боевики ИГ завоевали и которая привлекает к ним сторонников со всего мира. Как только они лишатся этой земли, их лозунги утратят фундамент и организация перестанет быть «особенной». В этом случае мы можем ожидать, что сторонники ИГ по всему миру просто растворятся в многочисленных и живучих структурах «Аль-Каиды» и других организациях, обладающих той или иной степенью легитимности на местах.

Какое место занимает Иран в новой политике США на Ближнем Востоке?

Это сложный вопрос. Можно говорить только о том, какую он будет играть роль в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Д. Трамп делает ставку на Израиль и Саудовскую Аравию, учитывая их ресурсы и возможности влиять на ситуацию в регионе. В этих условиях он становится пленником интересов своих союзников. Ни Израиль, ни Саудовская Аравия не могут и не хотят создавать новую архитектуру безопасности с сохранением Ирана в том виде, в котором он существует сегодня. Чтобы интересы самого Д. Трампа были соблюдены, он вынужден кардинально изменить политику США по отношению к Ирану. Тем не менее это не отрицает того, что сегодня США могут в любой момент отказаться от такого подхода и антииранской риторики.

В Ираке продолжается тактическое взаимодействие между советниками США и проиранскими формированиями местной шиитской милиции по решению совместных задач в борьбе с «Исламским государством». Любопытная ситуация складывается в Афганистане. Положение США в этой стране также непростое, так как созданный ими режим находится на грани краха.

Тем не менее Иран стабилизирует ситуацию в регионе, обеспечивая определённую безопасность на приграничных территориях. То, что происходит на уровне большой региональной политики, не всегда распространяется на решение конкретных проблем на низовом уровне.

Вы сказали, что пока ключевая цель Д. Трампа — уничтожение «Исламского государства». Можно ли в этой связи расценивать недавнее заявление Рекса Тиллерсона о том, что США будут проводить политику по мирной смене режима в Иране, как пустые угрозы? То есть ни к каким реальным шагам это не приведёт?

Да, это скорее то, чего хотят услышать от США в Эр-Рияде и Тель-Авиве. Саудовская Аравия за это платит настоящими деньгами. Израиль предоставляет определённую лояльность интересам Вашингтона в регионе, а также не мешает Д. Трампу внутри США, где проживает еврейское лобби. Таким образом, Д. Трамп тратит куда меньше, а получает достаточно много.

Однако одно дело — интересы Д. Трампа, а другое дело — интересы политиков, экспертного сообщества и аналитических центров, которые формируют американский политический дискурс, задают повестку дня и ее оценку. Для многих из них антииранский дискурс становится элементом выживания. Было бы это временем антисаудовской истерии, и нашлась бы целая плеяда спикеров и общественных деятелей, которые выступали бы против Саудовской Аравии.

Мы наблюдали это явление во время «арабской весны», когда в американском политическом истеблишменте стихийно появились антиливийские настроения, хотя вроде бы казалось, что Ливия никак не мешала Соединённым Штатам. Поэтому очень важно отделять конъюнктурно возникшую антииранскую истерию в американском экспертном сообществе от политики администрации. Последняя во многом строится на использовании антииранской риторики в качестве инструмента завоевания расположения региональных союзников, требующего минимальных ресурсов для достижения максимальной выгоды.

Когда Д. Трамп только пришел к власти, иранское экспертное сообщество было обеспокоено тем, что приход человека, от которого никто не ожидал победы, может способствовать возобновлению диалога между США и Россией. В Тегеране опасались, что Москва начнёт взаимодействовать с Вашингтоном по Сирии, а интересы Ирана не будут учтены. Пока этот сценарий не реализовывается. Есть ли сейчас шансы на то, что такой поворот всё-таки состоится?

Такие опасения в Иране сегодня даже усиливаются, и назвать их полностью безосновательными нельзя. Хотя позиции России и США по сирийскому кризису за последние месяцы реально так и не сблизились, такая возможность потенциально сохраняется. Помимо того, Россия может пойти на сближение с Турцией, и это может привести к возникновению в Сирии трений между Москвой и Анкарой с одной стороны и Ираном с другой.

Подобные опасения, но в отношении Ирана, присутствуют и с российской стороны. Для России и ее граждан Иран всё ещё во многом остается «чёрным ящиком», непонятым и непознанным. Причина этому кроется в том, что наше сотрудничество, сложившееся в последние годы вокруг Сирии, носит сугубо конъюнктурный и стихийный характер. Оно возникло не благодаря, а вопреки. Военно-политическая ситуация сложилась таким образом, что мы стали вынужденными союзниками перед лицом общих угроз и вызовов в Сирии. У нас произошло определённое совпадение интересов и выстроилось взаимопонимание на уровне высших руководителей, но нам все ещё не хватает базиса, фундамента отношений и доверия на институциональном уровне.

Сложившееся положение дел, по крайней мере на сирийском направлении, сохранится как минимум в среднесрочной перспективе. Сегодня, несмотря на заявления о благосклонном отношении США к переговорному процессу в Астане, маловероятно, что Москве удастся договориться с Вашингтоном по широкому кругу вопросов с выгодой для себя. Чего нельзя сказать о Тегеране, в отношении которого существуют более оптимистичные ожидания.

Победа Хасана Рухани на президентских выборах добавила определённый вес группе представителей российской элиты, которая выступает за прагматичное сотрудничество с Тегераном. Хасан Рухани выглядит достаточно надёжным, предсказуемым (в хорошем смысле этого слова), понятным контрагентом, с которым дела можно вести с обоюдной выгодой для обеих сторон. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что США могут предложить России куда больше, чем Иран. Поэтому если он также заинтересован в развитии сотрудничества с Россией, Тегерану необходимо проводить гибкую политику и учитывать интересы России не только в региональном, но и глобальном контексте.

Понимание и взаимное уважение интересов друг друга — это гарантия процветания российско-иранского партнерства не только в Сирии, но и в Евразии в целом. Иран движется по пути дальнейшей интеграции в ШОС. Обсуждаются вопросы более широкого взаимодействия с ЕАЭС. Таким образом, постепенно увеличивается количество направлений для углубления сотрудничества между двумя странами.

Тем не менее очень трудно, но необходимо преодолеть груз исторического прошлого, которое разъединяет Россию и Иран. В этом плане Ирану сложнее, чем России. Российское общество сегодня забыло моменты, когда Москва в отношении Тегерана выступала как агрессор и оккупант. Но именно такой образ России сохраняется в исторической памяти значительной части иранского общества. Иранский народ хорошо помнит события 1920-х и 1940-х гг., когда политика большевиков и советского правительства поставила под угрозу территориальную целостность страны. В этом отношении российским и иранским политикам и ученым нужно не оставлять в прошлом эти проблемы. Необходимо попытаться преодолеть застарелые противоречия и открыть новую страницу в истории двустороннего взаимодействия.

На сирийском направлении страны могут конвертировать временный союз в более продолжительный. Но здесь есть и своя опасность — Россия и Иран по-разному видят будущее Сирии и степень участия в нем каждого из государств.

Могут ли Соединённые Штаты и, в частности, Д. Трамп подтолкнуть Россию и Иран к сближению?

Д. Трамп может способствовать сближению Ирана и России, совершая поступки, которые и в Москве, и в Тегеране будут восприняты как прямая угроза их интересам.

Удар томагавками по территории Сирии можно отнести к таким поступкам?

Да, но не только это. Дистанцирование США от участия в региональных вопросах и проблемах тоже идёт здесь на благо. Российско-иранское сближение во многом обусловлено общим пониманием принципов, на которых должна строиться архитектура безопасности и миропорядка на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.

Мы выступаем обоюдно за равенство субъектов, которые находятся в регионе, и за сокращение участия внешних сил во внутренних делах стран региона. И эта позиция значительно отличается от принципов, на которых базируется ближневосточная политика США. Такое различие в подходах может стать хорошей основой для выстраивания отношений не только между Россией и Ираном, но и другими странами, в том числе Турцией. Между тремя государствами очень много противоречий, но начавшаяся эпоха прагматики на Ближнем Востоке объективно способствует их сближению.

Когда идеалистические утопии уходят на второй план, а на первый выходит проблема прагматического решения существующих проблем, могут возникать самые неожиданные союзы. Мы видели, как неожиданно сблизились Россия и Иран, которые до сирийского кризиса не были союзниками. Теперь мы наблюдаем, как они налаживают отношения с Турцией, государством – членом НАТО, которая долгие годы считалась проводником интересов США на Ближнем Востоке. Кроме того, происходит осторожное сближение Ирана с Катаром, который до недавних пор был главным спонсором всех врагов и Ирана, и России в регионе. Не исключено, что через год появятся ещё более непредсказуемые союзы и альянсы.

В этом плане действия США при нынешней администрации могут подталкивать страны региона к отказу от привычной линии поведения и переходу к новым форматам отношений на основе прагматизма, взаимного уважения суверенитета друг друга и национальных интересов. Это может открыть новую эпоху для Ближнего Востока.

Как изменились позиции Саудовской Аравии на Ближнем Востоке после прихода Д. Трампа?

Саудовская Аравия при Бараке Обаме была, по сути, в стороне от политики Вашингтона, и её отношения с США практически не развивались. Сегодня в лице Д. Трампа она получила силу, которая будет оказывать моральную поддержку, и не станет вмешиваться в то, как Эр-Рияд обеспечивает свои региональные интересы.

Заключив сделку с Ираном, Б. Обама тем самым выступил против стратегических интересов Саудовской Аравии. Он не говорил, что объявляет войну Эр-Рияду, но его действия шли наперекор интересам саудовцев.

Сегодня благожелательный нейтралитет со стороны США идёт Саудовской Аравии на пользу. Грядёт время новых лидеров. Новый наследник престола в Саудовской Аравии хочет совершить рывок в развитии страны. Для этого ему нужно в среднесрочной перспективе не только реализовать программу «Видение-2030», которая направлена на перестройку экономики страны, но и изменить сам характер отношений на Ближнем Востоке. В первую очередь это касается ближнего круга КСА — монархий Аравийского полуострова.

Королевство намерено выстраивать отношения в регионе так, как ему это нужно, но с учетом интересов США. Но чем дальше от Аравийского полуострова, тем больше Саудовской Аравии необходимо будет взаимодействовать с другими региональными игроками, и саудовская элита это понимает. Можно игнорировать Иран, но придётся сотрудничать с Турцией, Египтом, а также Россией.

В скором времени в Россию должен приехать премьер-министр Ирака, а затем, вероятно, король КСА Сальман. Всё это во многом демонстрирует изменившуюся роль России, которая готова говорить и с Катаром, и с Саудовской Аравией, и со всеми остальными странами региона. Позиции Москвы значительно выросли во многом потому, что политика США выглядит все менее предсказуемой и привлекательной для основных региональных акторов.

Сегодня и России, и странам Ближнего Востока выгодно выстроить новый многополярный порядок в регионе. Эту идею также поддерживает Китай и отчасти Европейский союз. До недавних пор США не были готовы к столь быстрым переменам. Однако и они сегодня начинают осознавать новую реальность. Среднестатистический американский избиратель это тоже понимает и хочет уменьшить вовлеченность своей страны в «заокеанских» делах, о чем не в последнюю очередь свидетельствует приход к власти Д. Трампа. Поэтому процесс вряд ли обратим. И Д. Трамп, как прекрасно чувствующий конъюнктуру человек, не идёт против этого процесса, а двигается по течению. В этих условиях можно прогнозировать только то, что регион продолжит меняться. И не факт, что в худшую сторону.

Впервые опубликовано на портале The Institute for Iran-Eurasia Studies.

Благодарим за версию интервью на русском языке Никиту Смагина, главного редактора портала «Иран сегодня

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/ssha-na-blizhnem-vostoke-v-poiskakh-novoy-realnosti/

Кому это выгодно?

Кому это выгодно?