Администрация Дональда Трампа в основном проводит в отношении региона политику предшественника. Однако всплеск интереса к Афганистану позволяет предположить, что роль Центральной Азии во внешней политике США в ближайшие годы вновь усилится.

Администрация Дональда Трампа в основном проводит в отношении региона политику предшественника. Однако всплеск интереса к Афганистану позволяет предположить, что роль Центральной Азии во внешней политике США в ближайшие годы вновь усилится.

Важный регион

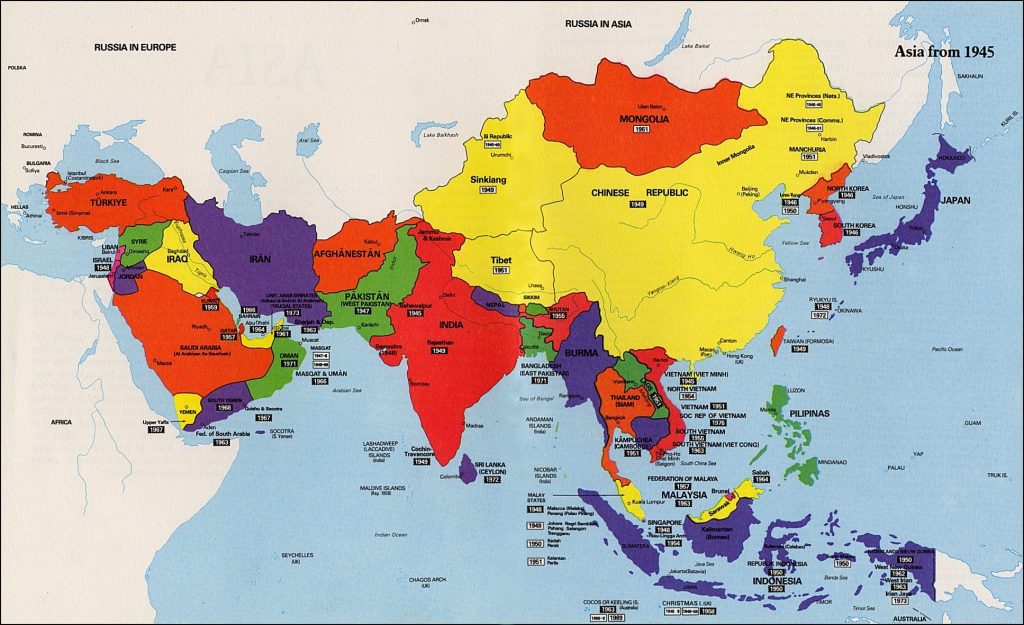

Самый продолжительный зарубежный вояж за первый год своего президентства Дональд Трамп совершил на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию. Он вновь подчеркнул, что нескрываемое желание изменить все, что было при его предшественнике, на приоритеты во внешней политике не распространяется. Тихоокеанский регион продолжает оставаться приоритетным в международной политике Соединенных Штатов. Конечно, с некоторыми изменениями. Желая покрепче привязать к себе Индию в качестве противовеса Китаю, Белый дом сейчас пытается раздвинуть границы стратегически важного для себя региона и присоединить к Тихому океану и Индийский.

Что же касается самого центра Азии, пяти бывших республик Советского Союза: Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, ставших 26 лет назад независимыми государствами, то регион может предложить уникальные возможности. 70-миллионный центрально-азиатский рынок представляет большой интерес для инвесторов, потому что в регионе идет сейчас либерализация экономики. География и демография Центральной Азии делают его одним из наиболее важных фронтов в войне с международным терроризмом. Очень значительны и энергетические возможности пятерки. Регион богат нефтью и газом, ураном, углем, золотом, алюминием, серебром и другими полезными ископаемыми.

К северу от Центральной Азии находится Россия, а восточнее — Китай. На юге она граничит с Ираном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. Всюду нестабильные страны с постоянными конфликтами. С другой стороны, они занимают важное место в интересах США. Общий вектор политики центрально-азиатского региона оказывает серьезное влияние на международную политику и вследствие этого очень важен для США. Роль ЦА в системе безопасности континента и всей планеты с годами будет усиливаться. Лишнее признание — избрание в прошлом году Казахстана в Совет безопасности ООН на ротационной основе.

То, что первым представителем Центральной Азии в Совбезе ООН стал Казахстан, занимающий по площади девятое место в мире, не случайно. Это оплот стабильности в Центрально-азиатском регионе. Он расположен в самом центре Азии. Не случайно, его называют «пряжкой» пояса — китайского проекта «Один путь, один пояс» (OBOR). У Вашингтона самые хорошие отношения именно с Астаной, успешно сохраняющей мультивекторное направление внешней политики. Диалог о стратегическом партнерстве идет с 2012 года. Переговоры затрагивают вопросы ядерного нераспространения, торговлю, борьбу с терроризмом, энергетику, науку с технологиями, правление закона и демократию.

США входит в список главных инвесторов в казахскую экономику. Инвестиции составили $ 26 млрд, главным образом, в добывающую отрасль. Торговый оборот между США и Казахстаном в 2016 году составил $ 1,4 млрд, работает более 400 совместных предприятий.

Китайский шелковый путь эффективнее американского

В Центральной Азии американская администрация все еще на перепутье. Первый год президентства Дональда Трампа подходит к концу. Между тем, политологи до сих пор теряются в догадках относительно его политики по отношению к Центральной Азии (ЦА). Сейчас Белый дом проводит политику Барака Обамы. Все закономерно: в Америке не редкость, когда новая администрация, придя к власти, не торопится что-то менять и нередко какое-то время пользуется наработками предшественников. Администрация Обамы, например, едва ли не до самого конца продолжала проводить в ЦА политику Джорджа Буша.

Конечно, Центральная Азия не сравнится для Вашингтона по значимости с Тихоокеанским или Индо-Тихоокеанским (в интерпретации Трампа) регионом. Именно там, а если быть точнее — в Южно-Китайском море располагается на данный момент главный театр, к счастью, пока заочной борьбы между Соединенными Штатами и Китаем.

Центральной Азии в этом противоборстве отводится второстепенная роль. Однако в случае с ЦА имеется один нюанс, связанный с его географическим положением и повышающий значение региона, долгие годы бывшего, если можно так выразиться, в загоне у вашингтонских стратегов. Несмотря на очевидную важность Центральная Азия в некоторой мере даже сейчас для Вашингтона — довольно неизвестный регион. Одна из причин заключается в том, что центрально-азиатские государства стали независимыми относительно недавно — всего лишь 26 лет назад.

В 90-е годы прошлого века, когда распался Советский Союз и образовались независимые государства, США проявляли к региону ограниченный интерес. Тогда главной сферой интересов Америки продолжала оставаться Атлантика. В Вашингтоне хотели воспользоваться плодами победы над главным конкурентом и отвлекаться на «мелочи» (ЦА) особым желанием не горели. Отношения с бывшими советскими республиками ограничивались, главным образом, вопросами нераспространения ядерного оружия, доставшегося от СССР. К 1995 году благодаря усилиям Вашингтона и сотрудничеству Москвы Казахстан стал свободной от ядерного оружия страной.

Тогдашний заместитель госсекретаря Строуб Тэлботт (1994−2001) сказал в 1997 году, что США не намерены продолжать современную версию Большой игры XIX века. Речь идет о борьбе между Россией и Великобританией за Азию и, в первую очередь, жемчужину британской короны — Индию. В той борьбе Центральная Азия играла важную роль.

Многое изменилось после терактов 11 сентября 2001 года в Америке. Эта дата стала рубежом как во внутренней, так и во внешней политике Вашингтона. После терактов США начали войну против международного терроризма, в которой ЦА стала для Вашингтона важным форпостом. Одним из первых этапов ее стала затянувшаяся на долгие годы «операция» американских войск и их союзников по НАТО в Афганистане. Несмотря на природные богатства Центральной Азии все полтора десятилетия после терактов участие США в делах региона ограничивалось, главным образом, вопросами безопасности. Центрально-азиатская пятерка участвовала в логистической цепочке для снабжения войск коалиции в Афганистане всем необходимым, а в Узбекистане и Киргизстане даже находились закрытые, правда, сейчас военные базы Пентагона. Все остальные вопросы, включая развитие и укрепление демократии, региональную кооперацию, борьбу с торговлей людьми и наркотиками уступили место безопасности и отошли на второй план.

Лауреат Нобелевской премии мира Обама начал проводить «миролюбивую» политику и объявил о постепенном выводе войск из Афганистана. В связи с этим, казалось, интерес к региону в Вашингтоне должен был снизиться. Однако этого не произошло. К 2011 году в Белом доме, похоже, окончательно разобрались с реалиями нового мира, поняли, что распад СССР отнюдь не исключил Россию из числа американских конкурентов, и вспомнили, что безопасность, конечно, в наши дни очень важна, но есть еще и экономика.

В 2011 году Вашингтон выступил с идеей «Нового Шелкового пути». Проект, направленный на повышение роли Америки в Центральной Азии как за счет решения вопросов безопасности, так и благодаря экономике. Идея в целом неплохая, но как многие идеи Барака Обамы она закончилась провалом. Администрация Белого дома выбила под проект недостаточно средств и не сумела или не захотела раскрыть его важность для американцев. К тому же, он имел слишком узкие границы и опять же был «заточен» под Афганистан. В довершение ко всему, в большую игру вступил Китай, где в отличие от США, конечно, важность региона прекрасно понимали. Едва ли Си Цзиньпин, пришедший к власти в конце 2012 года, воспользовался идеей Обамы, но факт остается фактом: Пекин перехватил инициативу и выступил в 2013 году со своим вариантом нового Шелкового пути. Конечно, «Один пояс, один путь» (OBOR) по всем параметрам, включая материальное обеспечение, на один, а то и более порядков превосходит американский вариант. Не удивительно, что кончина Американского Шелкового пути прошла незамеченной.

Попытка наладить отношения

Белый дом не успокоился. К концу второго срока Обамы в недрах Белого дома созрел новый план. В 2015 году Госсекретарь США Джон Керри объявил о новой инициативе. США предложили платформу в формате «С5+1», где «5» — это пятерка центрально-азиатских государств, а 1 — Соединенные Штаты.

Создание новой платформы произошло, пожалуй, в критический для ЦА момент. Противоречия между центрально-азиатскими советскими республиками, а в последние четверть века между независимыми государствами всегда были настолько сильны, что даже простое сотрудничество всегда наталкивалось на большие трудности. В числе многого прочего регион очень неравномерно развит в экономическом плане. В 2015 году, например, ВВП крупнейшего государства региона — Казахстана ($ 429,1 млрд) в 21 раз превышал ВВП самого маленького — Киргизии ($ 20,1 млрд). Чрезвычайно пестра и демографическая картина: в нем живут десятки народностей и национальностей, исповедующие разные религии.

Несмотря на многочисленные разногласия лидеры центрально-азиатской пятерки собрались в конце лета 2016 года отпраздновать неофициальную дату — четверть века независимости региона. В начале же августа в Вашингтоне прошла вторая встреча министров иностранных дел ЦА с Джоном Керри в формате С5+1. На ней были приняты пять крупных совместных проектов.

Географическое положение ЦА и особенно ее близость к Афганистану и Пакистану делает регион важным партнером Америки в борьбе с терроризмом. Усиливающуюся угрозу для безопасности представляет и внутренний терроризм. Для решения этих проблем и был разработан региональный диалог Глобального контртеррористического форума (GCTF).

«Задача регионального диалога — противостоять вызовам иностранных террористов и радикализации населения, особенно молодежи», — пояснил представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

Вашингтон предлагает помощь американских экспертов в борьбе с терроризмом. США готовы делиться информацией, опытом и готовить местных борцов с терроризмом.

Кроме GCTF, в Вашингтоне был согласован бизнес-проект «Конкурентоспособность бизнеса Центральной Азии (CABC)», который должен помочь центрально-азиатским компаниям выйти на внешние рынки. Важное место на переговорах глав МИД С5+1 в Вашингтоне занимали вопросы транспорта. Участники договорились о проекте «Разработка транспортного коридора» (TCD). Этот проект должен снизить стоимость и время транспортировки товаров по ЦА и повысить качество транспортно-логистических услуг в регионе.

В сфере энергетики был утвержден проект «Энергия будущего» (PF). Его задача — развивать в регионе возобновляемые источники энергии. Пятый проект — Поддержка национального и регионального адаптационного планирования (SNRAP) — направлен на подготовку стран региона к последствиям глобального потепления.

Безопасность сохранит приоритет

У США в Центральной Азии сильные конкуренты. Особенностью региона являются прочные связи с Россией и Китаем. По степени влияния и авторитета Пекин быстро догоняет Москву. Если для России регион служит защитой от вторжения исламистов (талибов, а сейчас еще и джихадистов) с юга, то в Китае его считают воротами в Европу, объем торговли с которой у него превышают 1 млрд евро в день. В ЦА прекрасно понимают, какие экономические выгоды несут многомиллиардные инфраструктурные проекты Поднебесной, но в Астане и других столицах, конечно, не могут не беспокоиться о потере части суверенитета.

Что касается Америки, то для нее отсутствие границ с центрально-азиатскими государствами имеет и ряд плюсов. Главный — возможность сыграть роль контрбаланса сил между Россией и Китаем.

Для большинства американских политологов очевидно, что США слишком долго не обращали внимания на Центральную Азию и что сейчас такое отношение следует менять. Правда, время для перемен выбрано не самое удачное, потому что президент Трамп пришел к власти под лозунгом приоритета внутренней политики перед внешней. С другой стороны, в отличие от предшественника он пообещал добиться окончательного успеха в Афганистане. Это обещание, даже не вдаваясь в очень сомнительные перспективы его выполнения, позволяет говорить, что важность ЦА для американской внешней политики в следующие три года, как минимум, не снизится.

Конечно, в Америке считают, что Центральная Азия едва ли когда-нибудь окажется в центре международной политики США. Если представить, что международный терроризм будет разгромлен и что США добьются успеха в Афганистане, то регион вновь потеряет интерес для Белого дома по той простой причине, что экономические связи с ним слабы. Однако Центральная Азия является частью Азии, занимает в ней центральное место и, следовательно, автоматически входит в евразийскую политику Вашингтона. Это, в свою очередь, значит, что в интересах Америки сохранение стабильности в регионе.

Разрабатывая политику США в отношении ЦА, вашингтонские стратеги должны помнить, что половине населения региона нет еще и 30 лет. Это значит, что для того, чтобы помешать радикализации молодежи Центральной Азии, необходимо уделять повышенное внимание образовательным и культурным проектам.

Развитию отношений с ЦА едва ли будет способствовать политика сокращения расходов, которую взяла на вооружение новая администрация. Например, помощь региону со стороны Госдепартамента проходит по статье «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии» (AEECA). Однако в новом бюджете внешнеполитического ведомства США напротив Центральной Азии стоит жирный «0». Это, конечно, не означает, что в регион в следующем году не придут американские деньги. Госдеп является лишь одним из каналов оказания помощи. Не менее важный канал, например, Минобороны США. Тем не менее, закрытие финансирования ЦА по дипломатической линии означает, что на фоне продолжающегося «финансового» наступления Китая регион лишится существенной части помощи со стороны Америки. Больше всего потеряют Туркменистан и Казахстан, которые в этом году получили от Госдепа $ 6,1 млн и $ 3,9 млн соответственно. Единственное центрально-азиатское государство, которое в 2018 году получит из-за океана даже немного больше денег, это Узбекистан. По линии AEECA Ташкент, как и остальная пятерка, все потеряет, но по другому каналу — фондам экономической помощи (ESF) он должен получить $ 7 млн.

Говоря о новой политике США в отношении Центральной Азии, следует помнить и о технических проблемах в Госдепе. Неукомплектованность внешнеполитического ведомства не позволяет Вашингтону в полной мере заниматься даже самыми важными международными делами, к которым ЦА по-прежнему не относится. Достаточно сказать, что американские послы сейчас работают лишь в трех странах региона.

У Трампа сейчас хватает проблем на международной арене: Китай, Россия, КНДР, Ближний Восток и т. д. Поэтому до выработки новой политики в отношении ЦА в Белом доме просто не доходят руки. К тому же, следует помнить, что это не такое уж и простое дело. О многом говорит, например, то, что формат С5+1 был запущен лишь в последний год президентства Барака Обамы.

Без особого риска ошибиться можно предположить, что вопросы безопасности останутся во главе угла отношений с Центральной Азией и при Дональде Трампе, потому что дипломатические вопросы органически влились в более важные сейчас проблемы с безопасностью. Определенные факторы, к примеру, российско-американские отношения, могут, конечно, вызвать некоторые изменения, но в целом все пока останется прежним. Наверняка, Вашингтон продолжит работать в формате С5+1. Можно предположить, что он уделит больше внимания развитию двусторонних отношений с государствами региона.

Фредерик Старр, директор Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике США недавно участвовал в работе крупной конференции в Самарканде по проблемам Центральной Азии и Афганистана. Он полон оптимизма и уверен, что присутствие США в регионе принесет всем пользу.

Что же касается самой Центральной Азии, то пятерка стран сейчас оказалась перед новой дилеммой. По мере того, как Россия, КНР и США вносят изменения в свою политику по отношению к региону, они должны изо всех сил пытаться сохранить выгоды повышенного интереса со стороны великих держав, но при этом не стать пешками в большой геополитической игре, которая может возникнуть в ЦА.

Сергей Мануков

26.11.17

| Источник — eadaily.com |

Саудовская Аравия заявила о себе как о жертве внешнего шиитского заговора после разрушительных выходных. Но это было ожидаемо.

Саудовская Аравия заявила о себе как о жертве внешнего шиитского заговора после разрушительных выходных. Но это было ожидаемо.

А. Синицын: — Эксперты почему-то не придают значения тому странному факту, что призыв Рекса Тиллерсона вывести из Ирака «иранских боевиков и советников» сначала прозвучал в столице Саудовской Аравии. Лучшего места госсекретарь, видимо, придумать не мог. Он, что, ожидал какой-то иной, кроме откровенного злорадства, реакции Тегерана? Иранские СМИ тут же выложили все карты на стол — не опасаясь вашингтонского гнева, объявили миру, что «шиитское ополчение, «Хашд аль-Шааби», «Асаиб аль-Хак» и подразделения КСИР под общим командованием генерала Сулеймани успешно и почти без боев вернули себе Киркук и нефтяные промыслы в этом районе».

А. Синицын: — Эксперты почему-то не придают значения тому странному факту, что призыв Рекса Тиллерсона вывести из Ирака «иранских боевиков и советников» сначала прозвучал в столице Саудовской Аравии. Лучшего места госсекретарь, видимо, придумать не мог. Он, что, ожидал какой-то иной, кроме откровенного злорадства, реакции Тегерана? Иранские СМИ тут же выложили все карты на стол — не опасаясь вашингтонского гнева, объявили миру, что «шиитское ополчение, «Хашд аль-Шааби», «Асаиб аль-Хак» и подразделения КСИР под общим командованием генерала Сулеймани успешно и почти без боев вернули себе Киркук и нефтяные промыслы в этом районе».