GLOBAL-Turk, Махфуза Г.Зейналова, Доктор философии по истории, заместитель директора по научно-фондовой работе Национального Музея истории Азербайджана Национальной Академии наук Азербайджана, Азербайджан, mahfuzazeynalova@yahoo.com

GLOBAL-Turk, Махфуза Г.Зейналова, Доктор философии по истории, заместитель директора по научно-фондовой работе Национального Музея истории Азербайджана Национальной Академии наук Азербайджана, Азербайджан, mahfuzazeynalova@yahoo.com

Тюркская история и культура является одной из составляющих мировой цивилизации. Хотя в силу многих причин тюркское историко-культурное наследие до сих пор не было полностью изучено, в современном обществе происходят процессы переосмысливания исторического и духовного наследия тюркских народов, по-новому освещаются исторические источники, анализируются шедевры материальной и духовной культуры тюрков на всем протяжении общей истории. В процессе исторического развития сформировались многие тюркские народы и их системы ценностей, и, несмотря на происходившие культурно-исторические процессы, тюрки сохранили самобытность и не потеряли свою этническую индивидуальность, складывавшуюся на протяжении многих веков. Тесное культурно-историческое и экономическое взаимодействие тюркских государств и народов оказывало значительное влияние на процессы эволюции. В современную эпоху все большее значение для правильного понимания сложных исторических процессов, происходивших и происходящих в обширном регионе Евразии, имеет разработка проблем историко-культурных взаимосвязей тюрков с древности и по настоящее время. В связи с этим, разработка многих проблем истории и культуры тюркских народов имеет большое научное и практическое значение.

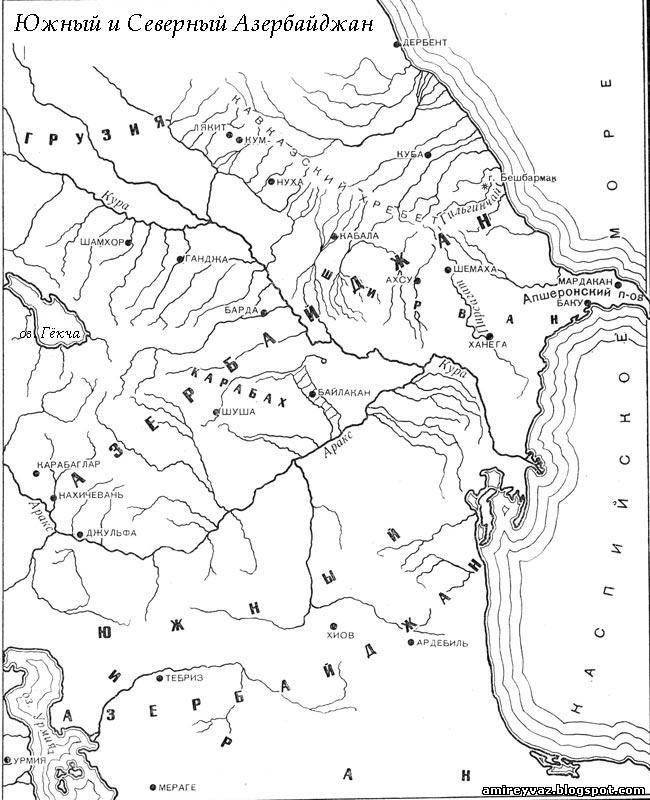

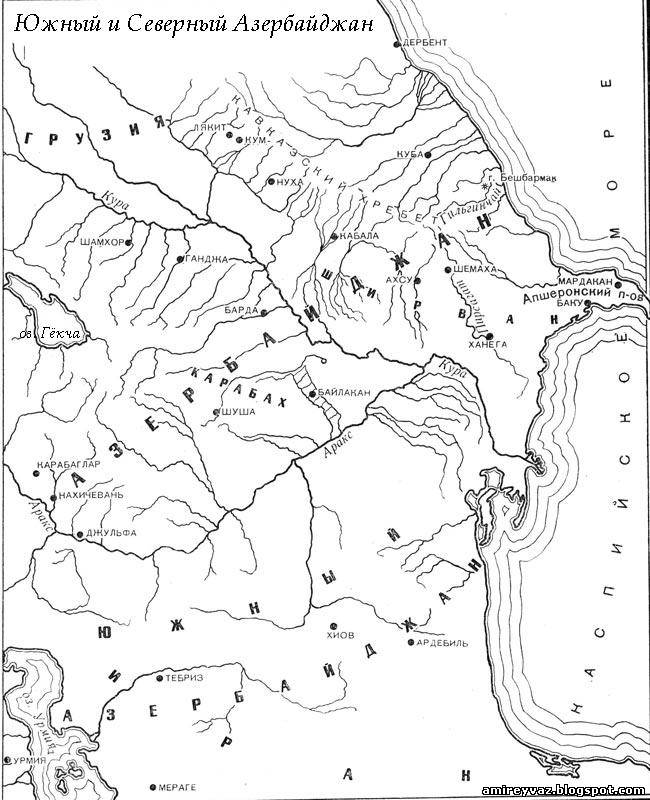

Краткий обзор ключевых моментов культурных связей народов Центральной Азии и Азербайджана с древнейших времен до конца XVIII века доказывает существование единых древних корней, связывающих эти народы. Как известно, географическое расположение страны обуславливает его экономическое развитие и оказывает большое влияние на политику. Географическое положение Азербайджана и стран Центральной Азии оказалось одним из факторов, сближавших государства, созданные нашими народами. Исследования показывают, что с древнейших времен наблюдается параллельность и схожесть исторического развития Азербайджана и тюркских народов Центральной Азии. Тесными были также взаимоотношения в области науки, литературы и искусства. Как известно, азербайджанский народ и тюркские народы Центральной Азии являются ветвями одного тюркского дерева. Единые этнические корни обуславливают, в первую очередь, единство языка, что подтверждают исторические факты. Этническое единство обеспечило схожесть множества топографических наименований, а также единство фольклора. В единстве фольклора убеждает и схожесть музыкальных мотивов и музыкальных инструментов. Даже народные виды спорта сходны как по названиям, так и по правилам, например, азербайджанская борьба «гюлеш» и узбекская, кыргызская борьба «куреш», казахская – «курес».

Практически на всем протяжении истории народы Азербайджана и тюркские народы Центральной Азии исповедовали одну и ту же религию. Так, в период древности население наших стран поклонялось силам природы, Солнцу, богине плодородия, быку и другим рогатым животным, коню, существовал и культ предков. Культы и верования породили схожую символику. Ряд изображений из археологических раскопок Азербайджана получил свое объяснение после того, как аналоги были найдены на территории Узбекистана, Казахстана, Туркмении. Так, например, изображение павлинов с лентами на шее с камня, найденного в Мингечауре, встречается на серебряной чаше из местечка Бартым и фляге из крепости Кой-Крылган-Кала [Рапопорт 1977: 59]. То же можно сказать о ряде находок из Узбекистана. Так, в результате раскопок в местечке Соха в памятнике II тыс. до н.э. был найден предмет с изображениями двух переплетающихся змей. Символическое значение предмета было доказано посредством изучения аналогичного предмета с таким же изображением из Южного Азербайджана. Список примеров можно продолжить.

Впоследствии древние верования были сменены огнепоклонством и такой его формой, как зороастризм. Как в Азербайджане, так и среди тюркских народов Центральной Азии, огнепоклонство оставило после себя традицию отмечать каждую весну праздник Новруз. Распространение зороастризма привело к схожести многих мифологических, религиозных представлений, культовых сооружений, обычаев и обрядов. К VII–VIII векам относятся каменные изваяния – стелы тюркских племен, найденные и в Азербайджане, и в Центральной Азии. По мнению исследователей Узбекистана, ряд предметов торевтики, найденных в Узбекистане и Азербайджане, относящихся к т.н. «сасанидскому металлу», на деле были изготовлены мастерами Средней Азии и Кавказа [Пугаченкова 1965: 145].

В середине VI века был создан Тюркский каганат, в Азербайджан проникают тюркские кочевые племена с севера: гунны, затем тюрки (из Тюркского каганата), хазары. Необходимо отметить, что Тюркский каганат, будучи гегемоном в Центральной Азии, способствовал развитию торговли по Великому Шелковому пути. К середине VII в. Азербайджан, а немного позднее и народы Центральной Азии были завоёваны Арабским халифатом, что объективно сыграло определённую положительную роль в развитии производительных сил. Росли города, особенно Барда, Гянджа, Шамахы, Дербент, Тебриз (в Азербайджане); Самарканд, Бинкент, Бухара (в Центральной Азии). Расширялись масштабы торговли (в том числе караванной) и ремесленного производства, усилился обмен между городским и сельским населением, между земледельцами и кочевниками. Включение в состав Халифата способствовало преодолению феодальной раздробленности, развитию экономических связей. Однако постепенное увеличение экономического гнета привело к нескольким восстаниям в Азербайджане и Центральной Азии, ход которых был схож. Автор ХI века Бируни указывает на сильные идеологические связи хуррамитов Азербайджана с восстаниями в Средней Азии, указав, что в восстании Муканны участвовали «люди в белом», которые были последователями хуррамитов [История Узбекской ССР 1967: 253-255]. Таким образом, по мнению исследователей, в учении Муканны оформились идеи хуррамитов [Якубовский 1948: 49, 52]. В 778 – 837 годах произошло восстание хуррамитов в Азербайджане, которое в 816 году перешло в народно-освободительную войну во главе с Бабеком, и продолжалось до 837 года. Восстание было подавлено халифатом с привлечением воинов тюркских племен, в том числе из Средней Азии. Возглавлял арабские войска Афшин, выходец из Уструшаны (Фергана). Ал-Афшин большую часть своего войска составил из тюрков Уструшаны и Ферганы [Ахундова 2004: 168-171]. Впоследствии потомки Афшина остались в Азербайджане и возглавили государство Саджидов.

Таким образом, серия массовых восстаний в Азербайджане и Центральной Азии во многом способствовала не только падению династии Омейядов и приходу к власти Аббасидов, но и последующему ослаблению власти последних и появлению на территории Халифата независимых или полузависимых феодальных государств. В IХ веке русы несколько раз нападали на прибрежные земли Азербайджана, занимаясь грабежом и разбоями. Каждый раз на обратном пути русов встречали хорезмийские отряды Хазарского каганата (в Хазарском каганате проживало 12 тысяч хорезмийцев, везирь каганата Ибн Кувайя был хорезмийцем), нанося им тяжелые поражения [История Узбекской ССР 1967: 299].

Таким образом, серия массовых восстаний в Азербайджане и Центральной Азии во многом способствовала не только падению династии Омейядов и приходу к власти Аббасидов, но и последующему ослаблению власти последних и появлению на территории Халифата независимых или полузависимых феодальных государств. В IХ веке русы несколько раз нападали на прибрежные земли Азербайджана, занимаясь грабежом и разбоями. Каждый раз на обратном пути русов встречали хорезмийские отряды Хазарского каганата (в Хазарском каганате проживало 12 тысяч хорезмийцев, везирь каганата Ибн Кувайя был хорезмийцем), нанося им тяжелые поражения [История Узбекской ССР 1967: 299].

IХ – середина ХII веков характерны усилением торгово-экономических связей. Серебро Шашских рудников (ок. Ташкента) было очень высокого качества и широко вывозилось на Кавказ, в страны Восточной и Западной Европы. Шведский нумизмат Г. Рислинг провел анализ восточных монет IХ – середины Х веков из музеев Швеции и Норвегии и пришел к выводу, что 80% этих монет чеканены в государстве Саманидов [Буряков 2006: 24]. По мнению исследователей, эти монеты попали в Скандинавию по Каспию и Волге.

Арабское завоевание Азербайджана и Центральной Азии с VII – VIII веков сопровождалось исламизацией населения, что в корне поменяло общественный и культурный уклад населения, законы, частично изменило обычаи. Население этих стран стало исповедовать ислам, который в скором времени стал господствующей религией и основой идеологии. Религиозное единство сказалось на схожести канонов архитектуры, литературы, миниатюрной живописи, законов, а главное – на схожести менталитета и мировоззрения наших народов. Включение Азербайджана и Центральной Азии в Халифат способствовало развитию прямых культурных связей. Уже с IХ века наблюдаются более тесные связи в сфере науки и культуры. Труды теолога, одного из составителей наиболее достоверных хадисов Абу Мухаммед ал-Бухари (810 – 870 гг.), изучались теологами всего мусульманского Востока. Неоднородность социально-экономического и духовного развития мусульманских стран, смешивание первоначальных правовых идей ислама с правовыми системами стран, вошедших в халифат, дальнейшая эволюция теории в связи с социальными потребностями не позволяли богословам выработать универсальную правовую систему, пригодную в одинаковой степени для всех регионов халифата. В этой связи работы известного во всем мусульманском мире толкователя Корана Имама ал-Бухари оказались уникальным пособием практически для всех регионов халифата. Бухара и Самарканд, как признанные центры исламской науки, подготовили не одно поколение исламских теологов, в том числе и из Азербайджана. К работам ал-Бухари были написаны комментарии, в том числе теологом Абубакром Ахмедом Бардиджи (уроженец Бардиджа, города в Азербайджане на р. Кура, ныне село у г. Барда).

Астроном и географ Ахмед ал-Ферганаи (IХ в.) в работе «Книга о движении небесных тел и астрологии» дает информацию о городах Азербайджана [Azerbaycan Sovet Ensiklopediyasi 1987: 536]. С этой работой был знаком астроном Азербайджана Фазиль Фаридаддин Ширвани (Х в). Философские труды узбекского ученого Абу Насра ал-Фараби (870–950 гг.) оказали сильное влияние на формирование мировоззрения деятелей культуры и науки Азербайджана Бахманйара аль-Азербайджани, Низами Гянджеви, Сефиаддина Урмеви, Насираддина Туси [Azerbaycan Sovet Ensiklopediyasi 1987: 535]. Работы энциклопедиста, автора более 150 трудов Абу Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал-Бируни (973–1048 гг.), повлияли на развитие истории, географии, математики, минералогии, астрономии и в Азербайджане. В 10-й главе его книги «Таблица Масуда к астрономии и звездам» даны точные координаты 17 городов Азербайджана, указан «центр белой нефти Бакух», «страна Бабека ал-Хуррами», высказана мысль об азербайджанском происхождении Зороастра – Зардушта («Зороастр – выходец из Азербайджана») [Мамедов 1993; Azerbaycan Sovet Ensiklopediyasi 1987: 196-197]. Бируни указывает на сильные идеологические связи хуррамитов Азербайджана с восстаниями в Средней Азии. В книге «Памятники минувших поколений» Бируни дает информацию и по истории Азербайджана.

Другой ученый, географ Мухаммед аль-Хорезми (IХ век), в работе «Китаб сурат ал-ард» («Книга картины Земли») заложил основы классических географических трудов, разделив землю на 7 климатических поясов [Керемов 1982: 34]. Впоследствии его труд брали за основу и азербайджанские географы.

В середине XI века Азербайджан и Центральная Азия вошли в состав империи Великих Сельджуков. Во 2-й пол. XI в. усилилась экспансия Византии против Азербайджана. Появление огузов-сельджуков из Средней Азии объективно способствовало предотвращению агрессии Византии. В конце XII века усилилось государство Хорезмшахов. К XIII веку хорезмшах Мухаммед II Ала-ад-Дин разгромил каракитаев, присоединил к Хорезму земли Средней Азии и Южного Казахстана. В Азербайджане в это же время значительно усилилось государство Ильденизидов (1136–1225 гг.). В культурном и экономическом отношениях было развито государство Ширваншахов (861 – 1538 гг.). Государства Хорезмшахов и Ильденизидов находились в постоянном взаимодействии во всех сферах общественных отношений. Находясь на пересечении важнейших глобальных коммуникаций, эти государства были заинтересованы в бесперебойном их функционировании, что породило еще один фактор сближения – схожесть политических линий в деле обеспечения стабильности в своих и соседних регионах.

Атабек Джахан Пехлеван (1175–1186) и хорезмшах Текиш (1172–1200) поддерживали дружественные отношения. Глава дивана ал-инша хорезмшаха Бахаддин Мухаммад ал-Багдади собрал 4 письма Текиша к Джахан Пехлевану (1181 г.), и все они написаны в дружественном духе [Буниятов 1990: 77-78]. Постоянно осуществлялся обмен подарками, посол Джахан Пехлевана эмир Салах ад-Дин был встречен с большим уважением хорезмшахом [Буниятов 1990: 77]. Впоследствии хорезмшах Текеш передал город Хамадан во владение атабеку Абу-Бекру. В XII веке в Бухарском вилайете были деревни, одноименные азербайджанским селениям, городам и областям: Сурмари, Шакан, Ширван, Варзан, а в округе Насафа деревня Каджар, город Шутуркет, городище Куба.

В 1219–1221 годах во владения Хорезмшахов вторглись монгольские войска Чингисхана. Народные массы оказывали упорное сопротивление захватчикам. Ожесточенное сопротивление оказал последний хорезмшах Джалаладдин Манкбурны, который, потерпев поражение, ушел в Азербайджан. В 1225–1231 годах Джалаладдин Манкбурны закрепился в Азербайджане, объявил столицей Гянджу, восстановил здесь ряд городов, разрушенных монголами в 1220–1221 гг. В письмах к местным правителям Джалаладдин отмечал, что «между нами, с благословения и милости Аллаха, существуют единство в делах, народе и религии. Самый подходящий человек для твоей любви и дружбы – тот, кто подходит к тебе по языку и вере!» [Буниятов 1990: 170]. Разбив грузинские войска, он положил конец набегам грузин на западные области Азербайджана. Многие феодалы и ширваншах признали власть Джалаладдина. Однако он не сумел организовать коалицию из государств Кавказа, Малой Азии и Ближнего Востока, и даже начал с ними изнурительные безрезультатные войны. В 1231 году в Азербайджан вторглись войска монголов. Потеряв в боях остатки своего войска, и не сумев помочь городам Азербайджана, оказавшим ожесточенное сопротивление монголам, Джалаладдин ушел в горы Курдистана, где и был убит. По мнению известного азербайджанского востоковеда З.М. Буниятова, «Джалаладдин получил славу самого упорного и деятельного противника завоевателей» [Буниятов 1990: 192].

Монгольское вторжение в Азербайджан и Центральную Азию совершенно разрушило крупные города. Города, которые были построены в оазисах, и благосостояние которых зависело от оросительных каналов, не смогли оправиться от удара. Однако оба региона были избраны центрами в Монгольской империи. Так, Фазлуллах Исфахани (XVI век) в работе «Мехманнамейи Бухара» писал, что «опора трона ханов Чингизидов – страна узбеков и чагатайских ханов, Самарканд и прилегающие к Маверранахру области, а столицы ханов Хулагуидов – Тебриз и Мераге» [История Узбекистана в источниках 1984: 13]. Таким образом, восстановление городов Азербайджана и Центральной Азии стало осуществляться ускоренными темпами, так как они стали центрами монгольских государств Хулагуидов и Джагатаев.

Быстрыми темпами шло развитие научных и культурных связей в этот период. Трудно переоценить значение работ Абу Али Хусейна Ибн Сины (Авиценны) [980–1037 гг.] на развитие науки в Азербайджане. Практически по всем направлениям науки работы Ибн Сины изучались азербайджанскими учеными. Не случайно, 12 рукописей произведений Ибн-Сины (самая древняя относится к 1143 году) хранятся в Институте рукописей НАН Азербайджана. Лучшим учеником Ибн Сины считается азербайджанский ученый Абулхасан Бахманйар ибн Марзбан аль-Азербайджани (993–1066 гг.). Ибн Сина сам отобрал смышленого мальчика себе в ученики и впоследствии писал: «Он мне любим как сын и даже больше. Я дал ему образование, воспитание и довел его до такого уровня» [Мамедов 1993: 15]. Средневековый историк философии Захирадин Бейхаки отмечал, что большинство полемических трудов Ибн Сины составлены на основе вопросов Бахманйара. В Рукописном фонде Института Востоковедения им. Бируни АН Узбекистана хранится одна рукопись такого труда [Мамедов 1993: 16]. Азербайджанец Абдулгамид ибн Иса Хосровшахи (уроженец села Хосровшах у Тебриза) (1184–1252 гг.) написал комментарий к работе «Шафа» Ибн Сины – «Мухтасар китаб аш-Шифа». В XV веке в Азербайджане написано множество комментариев к трудам Ибн Сины.

В середине XI века одними из важнейших центров научной мысли Востока были азербайджанские города Шамахы, Тебриз, Ардебиль, Марага, Гянджа, Нахчыван, города Средней Азии: Бухара, Ургенч, Самарканд, Ходжент и другие. Здесь возникли «Дома мудрости», библиотеки, обсерватории, осуществлялось изучение научного наследия Древней Греции и Индии, велись работы в области точных и естественных наук. Хорезм в эту эпоху рассматривался как «местопребывание людей науки и место остановки караванов мудрецов», а Бухара «место собрания улемов, родина благородных и средоточие наук» [Пугаченкова 1965: 130]. По мнению исследователей, это во многом объясняется тем, что в городах Маверранахра пересекались наиболее важные караванные пути. Не случайно, что мусульманская богословская философия Азербайджана обращалась к трудам хорезмийского теолога Мухаммеда ал-Газали (1058 – 1112 гг.). В то же время «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари имел огромное значение для изучения языков и диалектов всех тюркских народов. Вопросы теории государственности у тюркских народов дает труд «Знание, дающее счастье» другого уроженца Средней Азии Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни.

Философские работы Хатиба Табризи (1030–1108 гг.) были известны на всем Востоке. Азербайджанский поэт Гатран Тебризи (XI в.) в двух касидах пишет о Хорезме. Азербайджанский поэт Сададдин Варавини (сер. ХI в.) очень высоко ценил Абу Рейхана Бируни и писал о нем.

Во 2-й половине Х – начале ХI вв. стал распространяться суфизм. В XII в. его представляла школа философа и религиозного деятеля Юсуфа Хамадани, который переселился в Бухару, затем Самарканд и принимал участие в защите этих городов от врагов. Его учение послужило основой для разных течений, в том числе, оказало влияние на формирование теолога и поэта Ходжа Ахмеда Ясави (1105–1166 гг.), которого считают духовным главой всех тюркских племен Центральной Азии.

Ряд сооружений Х–ХII веков в Азербайджане и Центральной Азии указывает на наличие тесных взаимоотношений архитекторов и инженеров. Так, города Азербайджана Шамкир, Бейлаган, Чел Агдам, Тазакенд построены по среднеазиатскому принципу – квадратный план города, ориентированный по сторонам света. Видны родственные элементы мавзолея Исмаила Саманида (Х в.) в Бухаре и мавзолея Гунбад-е Сурх (1148 г.) в Южном Азербайджане [Бретаницкий 1966: 103].

Серо-желтоватая керамика со штампованным рельефным орнаментом из ряда средневековых азербайджанских городов аналогична керамике из городов Хорезма и Афрасиаба. В то же время известно, что ряд штампованных орнаментов из таких городов Азербайджана, как Гянджа и Бейлакан (Оренкала), послужили примером для мастеров — керамистов из Мерва [Лунина 1977: 129]. Расписная керамика, в ХI–ХII веках наводнившая города мусульманского Востока, изготавливалась местными мастерами, но изучался опыт и соседних регионов. Поэтому столь схожи сюжеты и изображения на предметах керамики из Центральной Азии и Азербайджана этого времени.

К XI–ХII вв. завершился процесс формирования тюркских народов Центральной Азии и Азербайджана. По мнению узбекских ученых, в это время тюркоязычные народы на территории от Китая до Византии осознали свое этническое единство, тогда же появился географический термин «Туркистан» [Шониёзов 2001: 317]. Не случайно, что именно с этой эпохи усиливаются литературные связи наших народов. Принадлежащие к одной этнической группе тюркские народы Центральной Азии и Азербайджана на протяжении веков жили в сходных общественно-политических условиях, имели тесные производственные и торговые связи, временами вели борьбу против общего врага. На этой основе формировались и постоянно развивались тесные литературные взаимосвязи.

Наиболее известный из ученых, внесших большой вклад в развитие грамматики арабского языка, уроженец Хорезма Джаруллах Мухаммад аз-Замахшари (1075–1144 гг.). Искусство каллиграфа и огромные знания принесли ему известность при дворе сельджукских правителей. Его главный труд «ал-Муфассал фи-н-нахв» отличался чрезвычайной сложностью, комментарии к его работе написали азербайджанские ученые XIII века Джамаладдин ал-Ардебили (уроженец Ардебиля) и Садааддин ал-Бардаи (уроженец Барды).

Схожи сюжеты азербайджанского эпоса «Китаби Деде Коркут» и узбекского эпоса «Алпамыш», казахского – «Алпамыс». Поразительно схожи сюжеты и даже имена главных действующих лиц азербайджанского эпоса «Кероглы» и эпоса «Гороглы» у узбеков и туркмен (имя Кероглы, крепость Чанлибель (азербайджанская версия эпоса) и Гороглы, Чембиль (узбекская и казахская версия эпоса), Чандыбиль (туркменская), имена героев Раушан, Аваз, Айсулу и др.). По мнению исследователей, в формирование эпоса «Китаби Деде Коркут» есть вклад многих тюркских народов, но окончательно он сформировался и был записан в Азербайджане. Как указывал В. Бартольд, «каково бы ни было происхождение легенды о Коркуте, связанный с именем Коркута эпический цикл вряд ли мог сложиться вне обстановки Кавказа» [Книга моего деда Коркута 1999: 126].

Выдающийся поэт XII века Афзаладдин Хагани Ширвани (1120–1199 гг.) был известен не только в Азербайджане, но и в Средней Азии. На философские газели Хагани Ширвани было написано много ответов в Хорезме. Поэт Захираддин Фараби (1160 – 1202) жил и работал в государстве Хорезмшахов, в 1189 году переехал в Тебриз к атабеку Кызыл Арслану (1186–1191). Поэт был похоронен в Тебризе на кладбище Сурхаб рядом с Хагани. Поэт Асираддин Ахсикети (уроженец Ахсикета из окрестностей Ферганы, ?–1184) также переехал в Азербайджан и писал в стиле Хагани Ширвани [Буниятов 1990: 126]. Поэт Сайфаддин Исфараини работал в Бухаре, но писал в стиле Хагани Ширвани [Буниятов 1990: 126]. Поэзия Хагани оказала влияние на мировоззрение Алишера Навои [Arasli 1983: 88-109].

Огромное влияние на развитие литературы всего Востока не только XII, но и последующих веков оказал азербайджанский поэт Низами Гянджеви (1141–1209 гг.). «Хамса» Низами Гянджеви оказалась плодотворной жанровой единицей для литературы стран Центральной Азии и породила творческое состязание художников слова не только своей эпохи, но и последующих поколений. Они сформировали основные формы классической поэзии мусульманского Востока, вызвав десятки подражаний. Так, на данный момент известно 120 поэм «Лейли и Меджнун» XII – ХIХ веков [Нарзуллаева 1980: 150]. После смерти Низами первым о величии его работ написал в 1222 году бухарец Овфи в работе «Лубаб-ул-элбаб». Как писал узбекский поэт азербайджанского происхождения Максуд Шейхзаде (ХХ век), «не успел еще вырасти чинар, посаженный на могиле Низами, а слава его облетела просторы от Каспийского моря до каракумских степей и дошла до Хорезма». Необходимо отметить, что «Хамсе» Низами оказала большое влияние на развитие искусства книжной миниатюры, различных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства всего мусульманского Востока. Рукописи поэм Низами по количеству иллюстраций к ним занимают 2-е место, уступая в этом только «Шахнаме» Фирдоуси. Уникальные миниатюры к поэмам Низами были исполнены и в Центральной Азии.

Азербайджанец Шихабаддин Абухафс Сухраварди (1145–1234 гг.) известен философскими трудами, в том числе работой «Авариф аль-маариф» («Дары знаний»), три рукописи которого хранятся в Рукописном фонде Института Востоковедения АН Узбекистана. Также был прославлен азербайджанец Айналкузат Мийанеджи (1099–1131 гг., уроженец г. Мийане), основатель пантеистической системы суфизма. Его работы оказали сильное влияние на философию Востока.

XIII век характеризуется усилением связей народов Азербайджана и Центральной Азии. Связи архитектурных школ подтверждают сооружения, сохранившиеся до наших дней. На развитие архитектуры мусульманского Востока оказали влияние сооружения азербайджанского архитектора ХII – начала ХIII веков Абу Бекр Аджеми Нахчывани, прозванного «шейхом инженеров». Так, центрально-купольные мечети Нахчыванской школы зодчества XII – ХIII веков схожи с аналогичными сооружениями Маверранахра. Мавзолей Момине Хатун, построенный Аджеми Нахчывани, повлиял на формы сооружений Хорезма, особенно на мавзолей хорезмшаха Текеша в Куня-Ургенче. Мавзолей шейха Хорасана в Нахчыване (ХIII в.) схож с сооружениями Хорезма, порталы мечетей в селе Карабаглар (Нахчыван, ХIII в.) послужили прообразом для порталов мечети в Султание (ХIII в.), а те – прообразом для тимуридских порталов ХV века. Принцип двухминаретных порталов Карабаглара наблюдается впоследствии в мечети Биби-ханум (1399–1404 гг.), портале медресе Улугбека (1417–1420 гг.), медресе Ширдор (1619–1636 гг.).

Азербайджанец Насираддин Мухаммад Туси (1201–1274 гг.) известен как политический деятель и ученый-энциклопедист. Деятельность Туси по созданию и развитию Марагинской обсерватории принесла ему мировую известность. Он пригласил к себе творчески мыслящих ученых и создал своеобразную Академию точных наук. Приборы обсерватории были изготовлены азербайджанским ученым Каримаддином ибн Махмудом Салмаси (уроженец Салмаса), в том числе первый в мире глобус (1226 г.). Туси написал комментарий к работе Ибн Сины «Знаки и примечания». Под руководством Н.Туси был написан астрономический труд «Зидж Эльхани», оказавший существенное влияние на развитие астрономии.

Ибн ал-Фувати ал-Багдади (1244–?), хранитель библиотеки Марагинской обсерватории и создатель почерка «сулс», в своем перечне известных лиц эпохи указывает следующие факты связей: филолог Изз ад-Дин Абу Мухаммад ал-Хараджи аз-Занджани (?–1261), уроженец Тебриза работал в Бухаре, в конце жизни вновь вернулся в Тебриз. Кади города Мараги и ученый-теолог Камал ад-Дин Абу Абдаллах ибн Мухаммад ибн Абу Муаз (?–1231), уроженец Тебриза, пользовался уважением со стороны хорезмшаха Джалал ад-Дина.

В XIII веке философские и музыкальные трактаты составил один из теоретиков азербайджанской музыки Сефиаддин Юсиф оглу Урмеви. Он впервые записал на ноты мугамы. Работы Урмеви занимают важное место в истории формирования и развития нотной письменности всего Востока. Комментарий к его музыкальному трактату «ал-Адвар» («Периоды») написал Лютфулла Самарканди.

Во 2-й половине XIV в. Амир Тимур (1336 – 1405 гг.) создает могущественную империю, ядром которой стал Мавераннахр со столицей в Самарканде. Главный упор Тимур сделал на упрочение политической силы, экономического и культурного роста. В ходе войн с государством Джалаиридов, Тимур совершил на Азербайджан три похода. Часть азербайджанских мастеров были увезены в Самарканд и другие города. Однако Тимур помог азербайджанскому правителю государства Ширваншахов Ибрагиму I в борьбе с северной угрозой – ханом Золотой Орды Тохтамышем, который совершил разрушительные походы на Ширван и Тебриз, а также помог укрепить сооружения Дербента. Ширваншах Ибрагим I принял участие в походе Амира Тимура против Тохтамыша в 1395 году, участвовал в битве на р. Терек, а также в походе на Османскую империю в 1402 году.

Летописец Шараф ад-Дин Йезди указывает, что по приказу Тимура в 1403 году был восстановлен Байлакан, некогда разрушенный монголами [Бретаницкий 1966: 363]. Археологические раскопки, проведенные в древнем Байлакане (городище Оренкала), подтвердили разрушение города в эпоху монгольских завоеваний. Тимуром также были проведены каналы в Карабахе и на Мугани. Развитие экономических связей в этот период подтверждают находки в Азербайджане кладов Тимуридских монет (найденные в 1962 году в Астаре и в 1966 году в Ленкорани клады ныне хранятся в нумизматической коллекции НМИА). Монетная реформа, начатая Тимуром, преследовала цель создания единой денежной системы во всей его империи, и хотя не была завершена до его смерти, все же сыграла большую роль в расширении торговли по Великому Шелковому пути. Последствия этой реформы положительно сказались и на торговле азербайджанских городов, в которых даже была начата чеканка тимуровских «тенга». Так, найдены тенга, «чеканенные в Табризе в 1402/03 годах, в Шамахе и Дербенте в 1404/05 годах. Разрушение Амиром Тимуром городов Золотой Орды способствовало тому, что часть путей прошла через Азербайджан, в частности, через Дербент.

Восстановление во второй половине XIV века ранее разрушенных сооружений привело к расцвету архитектуры. П-образная стрельчатая арка и сталактиты появились одновременно в Азербайджане и Маверранахре. В декоре Маверранахра и Хорезма использовалась резная поливная терракота и многоцветная майолика, но со 2-й половины XIV века под влиянием сооружений Азербайджана появилась техника наборной резной мозаики. Взаимообогащение архитектуры шло путем проникновения и слияния творческих идей и направлений. Специалисты (Л. Бретаницкий, Г. Пугаченкова и др.) указывают, что на сооружения XIV века в Куня-Ургенче оказала влияние азербайджанская (тебризская) архитектурная школа. Влияние было двухсторонним: из Средней Азии в Азербайджан перешли традиции сооружения кубических мавзолеев (Гунбад-е Гафарие в Мараге, XIV в). Гофрированная поверхность в архитектуре проникла в Азербайджан по маршруту Хорезм (здесь она изобретена) – Хорасан — Азербайджан – далее в Малую Азию.

В строительстве сооружений, воздвигнутых тимуридами, принимали участие азербайджанские мастера. Исследователь С. Судаков прочитал на трехчетвертной колонке «мор-пич» (жгутообразная колонна) портала дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе имя мастера мозаичной и майоликовой изразцовой облицовки, запечатленное дважды, – «Работа слуги ничтожного, нуждающегося доныне в милосердии всевышнего Мухаммад Юсуф Табризи». В 1-й половине XIV века декор сооружений Азербайджана отличается от декора сооружений Хорезма и Маверранахра, но, как указывает Г. Пугаченкова, во 2-й половине XIV – начале XV веков трудно отличить декор сооружений Самарканда и Тебриза, настолько гармонично в них сочетаются майолика и резной камень [Пугаченкова 1976: 101]. Летописец Шараф ад-Дин Йезди указывает, что азербайджанские мастера работали при строительстве мечети Биби Ханым [Темур ва Улугбек даври тарихи 1996: 174]. В верхней части дворца Шахи Зинда есть имя мастера Хаджи Бангир Тебризи, а Шараф ад-Дин Йезди указывает, что в строительстве принимал участие и его сын – шейх Мухаммад Тебризи [Темур ва Улугбек даври тарихи 1996: 174]. Как указывает Л.С. Бретаницкий, имя азербайджанского мастера Мухаммеда ибн Ходжабека Тебризи было прочитано на портале мавзолея Туман-акак комплекса Шахи Зинда в Самарканде.

Из Азербайджана на юго-восток Центральной Азии перешли нетрадиционные для Мавераннахра конические шатры, наблюдаемые в мавзолее бухарского комплекса Чашма-Аюб, мавзолее Хазрат-и Имам ансамбля Дар ус-Саадат в Шахрисиябзе. Как указывает Л.С. Бретаницкий со ссылкой на средневековое сочинение «Малфузат-и Амир Тимур», труд азербайджанских мастеров был востребован на разнохарактерных сооружениях Самарканда [Бретаницкий 1966: 327].

По заказу Амира Тимура мастер Абд ал-Азиз, сын Шараф ад-Дина Тебризи, в 801 (1399) году изготовил бронзовый котел для мавзолея Ахмеда Ясави. Будучи одним из наиболее больших в мире котлов он весит 2 тонны при диаметре 2,45 м. В 1935 году котел был вывезен в Эрмитаж, в 1989 году его вернули в мавзолей. Кстати, надгробие Ахмеда Ясави изготовлено в XIV веке тебризскими мастерами из темно-зеленого тебризского мрамора.

Азербайджанский музыковед Абдул Кадыр ибн Гейба ал-Марагаи (1353–1435) написал трактаты по теории мугамов, впоследствии он был приглашен Тимуром в Самарканд, затем переселился в Герат [Абасова 1970: 7]. По мнению Узеира Гаджибекова, до конца XIV века мугам представлял собой «единое здание», однако затем распался и стал иметь региональные особенности.

В ХIV веке в исламе появилось большое количество течений. Религиозное течение накшбандия было создано Ходжа Бахааддином Мухаммедом Бухари (1327–1389), религиозное течение хуруфизм создано азербайджанцем Фазлуллахом Наими (1339–1394). Оба течения оказали сильное влияние на развитие религиозно-философской мысли Востока. Ф. Наими выступал на диспутах в Самарканде, его дело продолжили сыновья, и хуруфизмом был «заражен» даже Улугбек. Учение накшбандия, созданное уроженцем Бухары Бахауддином Накшбанди (1318–1389), пользовалось популярностью и в Азербайджане.

Как в Азербайджане, так и в Центральной Азии, развивались течения хуруфизм и ясавизм. Суфийскими трактатами в Средней Азии были известны Сейид Йахйа ал-Бакуви, Камаладдин Ширвани, Абдулла Нахчывани, Мухаммад Нахчывани.

В 1311 году Насираддин Рабгузи (уроженец Центральной Азии) на тюркском наречии хакание написал филологический труд «Гисасул — анбия», имеющий большое значение для изучения азербайджанского языка. Рукопись труда находится в Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана. Поэт Кутб (уроженец Хорезма) перевел на узбекский язык «Хосров и Ширин» Низами Гянджеви, отметив: «Из меда Низами сварил я халву», другой поэт Хайдар Хорезми перевел «Сокровищницу тайн» Низами, отметив: «Я приготовил это приятное блюдо // Придав ему вкус стихов Шейха Низами // Его дыхание вдохнуло в меня душу // Его мысли вдохновили меня» [История узбекской литературы 1969: 116-117,146]. Стихи азербайджанского поэта Иззеддина Гасаноглу (XIV век) на азербайджанском языке были обнаружены в сборнике узбекского поэта Сейфи Сара.

Научные связи в этот период также развивались по нарастающей. Географ, уроженец Баку Абд ар-Рашид ал-Бакуви (60-е годы XIV века – 1430 г.) в работе «Китаб талхис ал-асар ва аджаиб ал-малик ал-каххар» описал страны Ближнего и Среднего Востока (рукопись хранится в Национальной библиотеке в Париже). Свой труд он построил на основе труда географа IX века Мухаммеда ал-Хорезми «Книга картины Земли» и все страны описывает в рамках 7 климатических поясов. Земли Азербайджана (к югу от р. Араз) и Джурджана (Ургенч) Бакуви описывает в 4-м климате, земли Аррана, Ширвана и земли Средней Азии описывает в 5-м климате. Бакуви описывает Буттам, Бухару, Джурджанийа (Ургенч), Хорезм, Замахшахр, Самарканд, Шаш (Ташкент), Сугд, Тараз, Фаргану, Кишш, Мавараннахр, Хазарасб. Он также дает описание характеров жителей разных местностей Средней Азии [Абд ар-Рашид ал-Бакуви 1971: 88, 96].

Азербайджанский врач, математик и толкователь хадисов Тадж ад-Дин шейх Али ибн Абдаллах ал-Ардабили ат-Табризи (?–1345) учился в Каире у Ала ад-Дина ан-Нумана ал-Хорезми. В XIV веке в азербайджанском городе Султание действовала обсерватория и был составлен звездный каталог «Зидж мухане как ас-султане», одна рукопись которого была увезена в Ташкент, где хранится поныне.

Выдающийся астроном, математик, правитель Улугбек Мухаммед Тарагай (139 – 1449 гг.) создал крупнейшую обсерваторию эпохи и составил таблицу «Зидж гургани». Он собрал вокруг себя крупных ученых своей эпохи, в том числе и из Азербайджана. Азербайджанский лингвист Мир Абу ал-Фатх ал-Ардабили (конец XIV – XV вв.) учился в Самарканде при дворе Улугбека. Улугбек часто читал «Хамсу» Низами, сам сочинял стихи и мелодии к поэмам «Хамсы» [История узбекской литературы 1969: 144].

Поэт, философ Касыми Анвар (1356–1434 гг.), уроженец азербайджанского города Сараб, получил образование в Ардебиле, но переехал в Герат. Его подробную биографию излагает Камаладдин Абдарраззак Самарканди в работе «Матла ас-садайн ва маджма ал-бахрайн». В 1426 году Анвар был сослан в Самарканд по подозрению в покушении на жизнь правителя, но подозрение не подтвердилось. Современники писали, что основной причиной изгнания были большие знания, большой талант и популярность суфийского лидера Анвара. Анвар написал трактат «Бейан-е вагие дидан-е амир-Теймур», где описал последствия походов Тимура в виде сна. Алишер Навои в работе «Меджалис ан-нафаис» пишет, что еще в 3 – 4-летнем возрасте он знал стихи Анвара наизусть, так как постоянно слышал их от взрослых. После смерти К. Анвара по приказу Навои был выстроен мавзолей в местечке Джам, сохранившийся до сих пор.

В Герате жил и творил величайший поэт, основоположник узбекской классической литературы, учёный и мыслитель, политический деятель Алишер Навои (1441–1501 гг.). Художественное творчество и прогрессивная общественная деятельность Навои оказали огромное влияние на дальнейшее развитие культуры народов средневекового Востока. Навои написал ответ на «Хамсе» Низами Гянджеви, творчески осмыслив идеи учителя. Он знал работы Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Насими. Работы Навои оказали влияние на поэзию Азербайджана последующих периодов. Азербайджанский поэт XVI века Садыг бек Афшар написал свой труд (тезкире) «Меджме ул-хаввас» под влиянием тезкире Навои «Меджме ун-нафоис». Влияние Навои отмечали поэты Кишвари Тебризи, Физули, Говси Табризи [Ulvi 2008: 63-64]. В Институте рукописей Национальной АН Азербайджана хранится 61 рукопись произведений Навои, что говорит об огромной популярности поэта.

Сын и ученик Улугбека Али Кушчи Али бин Мухаммед [1403–1474 гг.] в 1450 году переехал в Азербайджан, работал в государстве Ак-Коюнлу, жил во дворце Узун Гасана и даже принимал участие в переговорах между падишахом Ак-Коюнлу и османским султаном Мехмедом II. С собой в Азербайджан он привез «Предисловие к астрономическим таблицам Улугбека». Уроженец Бухары, ученый Амин ад-Дин ибн ал-Бухари учился в Каире у Бурхан ад-Дин Ибрахим ибн Мухаммад аш-Ширвани аш-Шафии (2-я пол. XV века).

Во дворец Амира Тимура был приглашен один из лучших тебризских каллиграфов Мухамммед Бандгир. Лучший каллиграф Герата Султан Али Мешхеди (1432–1513 гг.) учился у азербайджанского каллиграфа Мир Али Табризи, создателя почерка талика.

Художник, основатель Гератской школы живописи Кямаледдин Бехзад (1450–1535 гг.), родился в Герате, но художественному ремеслу его обучил азербайджанский художник-миниатюрист Пир Сейид Ахмед Тебризи. С 1507 года Бехзад работал во дворце Шейбани хана и библиотеке Алишера Навои, затем переехал в Азербайджан в 1519 году и с 1522 года возглавил библиотеку шаха Исмаила I Хатаи в Тебризе. Бехзад был похоронен в Тебризе. По мнению исследователей, «Бехзад, с одной стороны, завершитель основных творческих поисков предшествующей живописи, а с другой, зачинатель новых процессов, во многом определивших развитие миниатюры в XVI веке» [Ашрафи 1987: 233]. Ему принадлежат лучшие миниатюры к произведениям Низами Гянджеви. Интересно, что в сефевидских летописях приводятся разные факты, свидетельствующие о высоком уважении, с которым шах Исмаил I относился к Бехзаду. Л.С. Бретаницкий, со ссылкой на средневековые летописи, описывает легенду, по которой основатель азербайджанского государства Сефевидов Шах Исмаил I перед сражением с турками-османами приказал увести в тыл Кямаладдина Бехзада, как самое большое сокровище Сефевидского государства.

Таким образом, различные формы связей между народами Центральной Азии и Азербайджана в ХV веке, несмотря на войны между Тимуридами и государством Кара-Коюнлу, а затем между Тимуридами и государством Ак-Коюнлу, развивались в прежних формах.

В начале XVI века образовалось Азербайджанское государство Сефевидов, правитель которого Шах Исмаил I (1501–1524), а затем его сын Тахмасиб I (1524–1576) покровительствовали людям науки и искусства. Война с государством Шейбанидов из-за Хорасана не помешала развивать торговые и культурные связи.

Символом единства и взаимовлияния культур Азербайджана и Центральной Азии XVI века может служить поэзия знаменитого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули (1494–1556 гг.). Его работы «Саххат ва мараз», «Бенгу-баде», «Ринд ва Захид», «Лейли и Меджнун» пользовались огромной популярностью на всем Ближнем и Среднем Востоке. В своих поэтических работах он неоднократно упоминал Ибн Сину, узбекского поэта Лютфи считал своим учителем, знал поэзию Юсиф Амира, Ахмеда, Йегина, о Навои писал с уважением. Наиболее древняя рукопись «Дивана» Физули (1572 г.) хранится в Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана, 2-я по древности (1581 г.) – в Рукописном фонде Института Востоковедения АН Узбекистана. В Институте рукописей им. Физули АН Азербайджана и в Рукописном фонде Института Востоковедения АН Узбекистана хранятся сборники рубаи поэта на трех языках: азербайджанском, персидском и узбекском. Уже в конце XVI века работы Физули стали использоваться в качестве учебного пособия в мектебах и медресе. Творчество Физули оказало влияние на творчество многих среднеазиатских поэтов XVII – XVIII вв.

В XVII – XVIII веках продолжается развитие культурных связей. Так, поэт, правовед и философ Юсиф Гарабаги (?–1644 гг.) жил и работал в Самарканде, затем в Бухаре. Будучи суфием, он написал ряд комментариев к теологическим и правовым работам. Одной из наиболее известных его работ является книга «Трактат о спорах между Хабибулла Мирзаджан Ширази и учеными Бухары». Рукописи работ Гарабаги хранятся в Рукописном фонде Института Востоковедения АН Узбекистана.

Азербайджанские философы Мирза Мухаммад Гасан Оглу Ширвани (?–1686 г.) и Молла Раджабали Тебризи (?–1669гг.) написали ряд комментариев к трудам Ибн Сины. Уроженец Средней Азии, поэт Бабарагим Машраб (XVII век) известен стихами в стиле Насими. В Мерве Довлатшах ибн Гусейн записал в одной рукописи диваны Навои и Физули (рукопись относится к 1644 году и хранится в Институте рукописей НАН Азербайджана). В рукописи есть также стихи поэтов Ибади, Гамбари, Таири.

Внимание к Физули возросло после 50-х годов XVIII века, когда Хан (поэт Мухаммедали хан) написал «Лейли и Меджнун» в стиле Физули. О стихах поэта Мадалихана писали, что это «азербайджанская девушка в узбекской одежде», так как сюжеты и стиль были азербайджанскими. В 1775 году узбекский поэт Асири написал дастан о Насими (хранился в личной библиотеке знатока народных дастанов Хады Зарифова, XX век). Среднеазиатские поэты XVIII века Нишати, Равнаки, Гюльхани, Махмур, Герами, Мунис писали подражания Физули.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что культурные связи тюркских народов Центральной Азии и Азербайджана имеют глубокие корни, подтверждая общность происхождения, религии и, соответственно, схожесть языка и, частично, обычаев, параллели исторического развития и исторических судеб в древности и средневековье. В рамках исследуемой проблемы были выявлены материалы, раскрывающие духовность и этнический облик тюркских народов, доказывающие преемственность традиций этих народов и констатирующие историческую роль тюрков в мировой истории.

Литература:

Araslı H. Navainin fәlsәfi qasidlәrindә Xaqani tәsiri. // Страницы азербайджанско — узбекских литературных взаимосвязей. Б.,Элм, 1983.

Azәrbaycan Sovet Ensiklopediyası, 1987. Baki.

Ulvi A. Azәrbaycan-özbek (çıgatay) әdәbi әlaqәlәri. Bakı: Qartal, 2008.

Абасова Э.Г., Касимов К.А. Очерки музыкального искусства Советского Азербайджана 1920-1956 гг. Баку: Элм, 1970.

Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб талхис ал-асар ва аджаиб ал-малик ал-каххар. Издание текста, перевод, предисловие, примечания и приложения З.М. Буниятова. Москва: Наука, Главная редакция Восточной литературы, 1971.

Ашрафи М.М. Бехзад и развитие Бухарской школы миниатюры ХVI века. Душанбе: Издательство «Дониш», 1987.

Бретаницкий Л.С. Зодчество Азербайджана XIII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока. Москва: Искусство, 1966.

Буниятов З.М., 1990. Государство Атабеков Азербайджана 1136-1225 гг. // Избранные сочинения в трех томах. Т.2, Баку: Элм.

Буниятов З.М., 1990. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231 гг. //Избранные сочинения в трех томах. Т.3, Баку: Элм.

Буряков Ю.Ф., Грицина А.А.., 2006. Мавераннахр на Великом Шелковом пути. Самарканд- Бишкек: Саратон-Хамар.

История Узбекистана в источниках, 1984. Сост. Б.В .Лунин. Ташкент: Издательство «Фан».

История узбекской литературы. В двух томах. Т.1 (с древнейших времен до XVI века). Ташкент: Издательство «Фан», 1969.

История Узбекской ССР. В четырех томах. Т.1. (с древнейших времен до середины ХIХ века). Ташкент: Издательство «Фан», 1967.

Керемов Н.К. Путешествия Бакуви. М.: Мысль, 1982.

Источник: Turkic Аcademy, журнал

Правительство Республики Ингушетия, Государственная Архивная служба Республики Ингушетия, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева организовали международную научно-практическую конференцию «Россия и Кавказ в первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные военные кампании, геополитические и социокультурные итоги», посвященную 100-летию начала Первой мировой войны и сформированию Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).

Правительство Республики Ингушетия, Государственная Архивная служба Республики Ингушетия, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева организовали международную научно-практическую конференцию «Россия и Кавказ в первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные военные кампании, геополитические и социокультурные итоги», посвященную 100-летию начала Первой мировой войны и сформированию Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия).

Земельные отношения являются болезненной темой для Дагестана. Риск приватизации земли пугает дагестанцев как серьезный фактор обострения межэтнических отношений, так как под приватизацией здесь может скрываться угроза отчуждения земли, более того — угроза ее иноэтнического отчуждения. Проблема, лежащая в основе противоречий между кумыками и горскими переселенцами, состоит в распределении земли и определении прав пользования землей на Кумыкской равнине. Так, в считающихся традиционно кумыкскими районах значительная часть населения ныне — не кумыки: в Кизилюртовском районе 80% населения — аварцы, в Хасавюртовском районе 45% — аварцы и лакцы, в Каякентском районе 45% — даргинцы. Это противоречие выражается также в конкуренции между кумыками с одной стороны и аварцами и даргинцами, с другой, за властные позиции по всему поясу смешанно-анклавного расселения в равнинно-предгорном Дагестане. Особенно остро данная этнополитическая борьба прослеживается в Хасавюртовском и Бабаюртовсских районах! Если в начале 90-х после распада СССР в Дагестане создавались много национально-общественных организаций с целью федерализации республики (кумыкское «Тенглик», ногайское «Бирлик», лезгинское «Садвал» и пр.) С тех пор прошло два десятка лет. Вопросы о создании самостоятельных Лезгистана, Терской казачьей республики или Ногайско-Терской республики, да и Кумыкии фактически сняты с повестки дня. Однако кумыкская общественность (равно как и ногайская) выражают крайнюю неудовлетворенность положением дел на исторических территориях проживания своих народов. Их обращения и протестные действия, адресованные федеральной и республиканской властям, не стали более уступчивыми по сравнению с прежними, так как в полной мере сохраняется озабоченность создавшимся положением.

Земельные отношения являются болезненной темой для Дагестана. Риск приватизации земли пугает дагестанцев как серьезный фактор обострения межэтнических отношений, так как под приватизацией здесь может скрываться угроза отчуждения земли, более того — угроза ее иноэтнического отчуждения. Проблема, лежащая в основе противоречий между кумыками и горскими переселенцами, состоит в распределении земли и определении прав пользования землей на Кумыкской равнине. Так, в считающихся традиционно кумыкскими районах значительная часть населения ныне — не кумыки: в Кизилюртовском районе 80% населения — аварцы, в Хасавюртовском районе 45% — аварцы и лакцы, в Каякентском районе 45% — даргинцы. Это противоречие выражается также в конкуренции между кумыками с одной стороны и аварцами и даргинцами, с другой, за властные позиции по всему поясу смешанно-анклавного расселения в равнинно-предгорном Дагестане. Особенно остро данная этнополитическая борьба прослеживается в Хасавюртовском и Бабаюртовсских районах! Если в начале 90-х после распада СССР в Дагестане создавались много национально-общественных организаций с целью федерализации республики (кумыкское «Тенглик», ногайское «Бирлик», лезгинское «Садвал» и пр.) С тех пор прошло два десятка лет. Вопросы о создании самостоятельных Лезгистана, Терской казачьей республики или Ногайско-Терской республики, да и Кумыкии фактически сняты с повестки дня. Однако кумыкская общественность (равно как и ногайская) выражают крайнюю неудовлетворенность положением дел на исторических территориях проживания своих народов. Их обращения и протестные действия, адресованные федеральной и республиканской властям, не стали более уступчивыми по сравнению с прежними, так как в полной мере сохраняется озабоченность создавшимся положением.

Таким образом, серия массовых восстаний в Азербайджане и Центральной Азии во многом способствовала не только падению династии Омейядов и приходу к власти Аббасидов, но и последующему ослаблению власти последних и появлению на территории Халифата независимых или полузависимых феодальных государств. В IХ веке русы несколько раз нападали на прибрежные земли Азербайджана, занимаясь грабежом и разбоями. Каждый раз на обратном пути русов встречали хорезмийские отряды Хазарского каганата (в Хазарском каганате проживало 12 тысяч хорезмийцев, везирь каганата Ибн Кувайя был хорезмийцем), нанося им тяжелые поражения [История Узбекской ССР 1967: 299].

Таким образом, серия массовых восстаний в Азербайджане и Центральной Азии во многом способствовала не только падению династии Омейядов и приходу к власти Аббасидов, но и последующему ослаблению власти последних и появлению на территории Халифата независимых или полузависимых феодальных государств. В IХ веке русы несколько раз нападали на прибрежные земли Азербайджана, занимаясь грабежом и разбоями. Каждый раз на обратном пути русов встречали хорезмийские отряды Хазарского каганата (в Хазарском каганате проживало 12 тысяч хорезмийцев, везирь каганата Ибн Кувайя был хорезмийцем), нанося им тяжелые поражения [История Узбекской ССР 1967: 299].

СТМЕГИ была приурочена 80 летию Союза Писателей Азербайджана (СПА), 75 летию журналиста Рашбиля Захаряева и 55 летию Союза Журналистов Азербайджана.

СТМЕГИ была приурочена 80 летию Союза Писателей Азербайджана (СПА), 75 летию журналиста Рашбиля Захаряева и 55 летию Союза Журналистов Азербайджана. Открывая конфeренцию, президент Фонда СТМЕГИ Герман Захяряев отметил актуалность проведения данной конференции на фоне напряженной военно-политической ситуации на международной арене. Он также указал на положительную динамику развития азербайджано-израильских отношений и на братское отношение между народами , в том числе евреями населяющих Азербайджан. Г.Захаряев и многие выступающие особо отметили отсутствие в Азербайдйжане антисемитизма.

Открывая конфeренцию, президент Фонда СТМЕГИ Герман Захяряев отметил актуалность проведения данной конференции на фоне напряженной военно-политической ситуации на международной арене. Он также указал на положительную динамику развития азербайджано-израильских отношений и на братское отношение между народами , в том числе евреями населяющих Азербайджан. Г.Захаряев и многие выступающие особо отметили отсутствие в Азербайдйжане антисемитизма. Выступающие говорили об ответственности СМИ в освещении событий, о необходимости соблюдения паритета и нейтралитета в своих материалах, о состоянии традиционных СМИ в условиях глобализации, конкуренции со стороны телевидения и Интерента и перспектив развития масс-медиа и культуры в условиях глобальных перемен общества .

Выступающие говорили об ответственности СМИ в освещении событий, о необходимости соблюдения паритета и нейтралитета в своих материалах, о состоянии традиционных СМИ в условиях глобализации, конкуренции со стороны телевидения и Интерента и перспектив развития масс-медиа и культуры в условиях глобальных перемен общества . Гости могли ознакомиться выставкой «Их имена останутся в истории. Горские евреи-известные представители литературы и журналистики», выставленной в Хесед Гершон. Это не первая выставка, проводимая Фондом СТМЕГИ в Красной Слободе.

Гости могли ознакомиться выставкой «Их имена останутся в истории. Горские евреи-известные представители литературы и журналистики», выставленной в Хесед Гершон. Это не первая выставка, проводимая Фондом СТМЕГИ в Красной Слободе.

На презентации выставки выступили Сергей Вайштейн ,Алиага Мамедли, Мимхаил Немировски, Рустам Кяррар, директор Еврейского Дома Шаул Давыдов.

На презентации выставки выступили Сергей Вайштейн ,Алиага Мамедли, Мимхаил Немировски, Рустам Кяррар, директор Еврейского Дома Шаул Давыдов.