Рауф МЕЛИКОВ

Рауф МЕЛИКОВ

кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник Института истории

Национальной Академии Наук Азербайджана

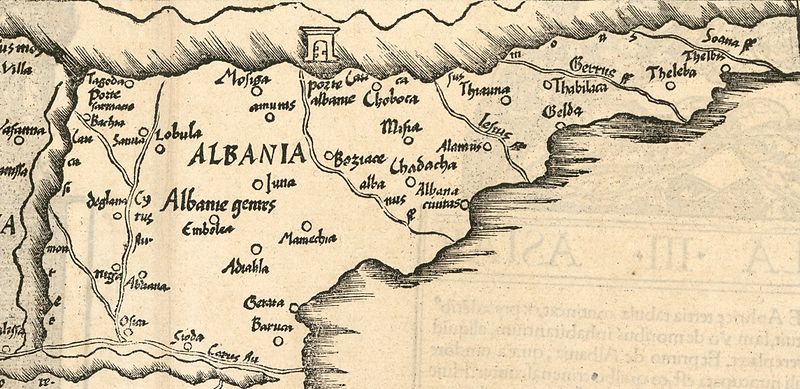

В исторической науке уже давно известно о полиэтничности Кавказской Албании, однако не все исследователи сходятся в том, когда и какие именно племена населяли территорию Кавказской Албании, на каких языках они говорили и где их следует локализовать. Между тем, выявление этнической принадлежности и ареала расселения племён Кавказской Албании имеют весьма важное значение для установления её этнических границ, часто не совпадавших с политическими. Данная статья является попыткой исследования этнического состава населения одной из административных единиц Кавказской Албании – области Пайтакаран.

Область Каспиана античных источников, Каспк/Казбк – армянских источников, Пайтакаран/Баласакан (армянских авторов и албанского историка Моисея Каланкатуйского), Баласакан/Байлакан (персидских и арабских источников) была расположена в юго-восточной части Северного Азербайджана на правобережье Куры, охватывая части Мильской и Муганской степи, вплоть до Каспийского моря на востоке [21, 97-98]. Со второй половины IV в.н.э. Пайтакаран (Байлакан, Баласакан) стал стабильно областью Кавказской Албании [21, 98], пограничной на западе с албанской областью Утия.

Ещё античные авторы (Гекатей, Геродот, Страбон и др.) сообщают, что на указанной территории обитали такие племена как айнианы, анариаки, каспии, мюки и др. Раннесредневековые армянские авторы (Фавстос Бузандаци, Егише, Лазар Парпеци и Хоренаци) упоминают здесь акациров, албан, баласчи (багасчи), гуннов, парсиев, хазар. Албанский историк Моисей Каланкатуйский сообщает о проживании в этой области албан, балаканцев, каспиев и др. [20, 258]

Таким образом, по данным различных источников, в древности и раннем средневековье в области Пайтакаран обитали айнианы (энианы), албаны, анариаки (энареи, парсии), баласичи (багасичи), гунны (акациры), каспии, мюки, парсии и хазары.

Айнианы (энианы). В античный период племена айнианов (энианов) обитали в области Утия (Strabo XI, VII, 1; XI, XIV, 14). По сообщению Страбона, энианы в одной из областей Витии “построили укреплённый город, который называется Энианой; здесь показывают греческое оружие, медные сосуды и могилы” (Strabo XI, VII, 1). Точное местонахождение города Эниана (Айниана) неизвестно, однако, можно полагать, что он соответствует средневековому городу Юнан арабских авторов, который обычно локализуется в районе современного г. Агдам. Созвучие названия Айниана наименованию фессалийского племени айнианов в Греции, и существование в Фессалии области, название которой по звучанию близко к наименованию Утия, заставили Страбона или его источники приписать строительство вышеуказанного города фессалийцам. На деле же этот город, который, видимо, назывался Ханхани, был построен албанским племенем ханхани [24, 125]. Область Хани (Гани) упоминается в составе Пайтакарана в “Армянской географии” (VII в.). Очевидно, в более раннее время область Ханхани находилась в составе Утии [28, 143].

Что касается греческого оружия в Хани, то, вовсе не отрицая таковую возможность, да и само пребывание здесь греков (о чём, возможно, говорит и его средневековое название Юнан – дословно: “греческий”), исследователи полагают, что слово “греческое” у Страбона является ошибкой [24, 125].

Албаны. Впервые албаны упоминаются в источнике (относящемся, правда, ко II в.н.э.) в связи с событиями IV в. до н.э. (Arr., III, 8, 4). В сражении при Гавгамеле в 331 г. до н.э. отряды албан сражались в составе ахеменидского войска. Были ли албаны в тот период отдельным племенем или же союзом племён (если союзом племён, то в количественном отношении значительно отличавшемся от племён, позже входивших в состав Албанского царства), мы не знаем.

Изначально (с IV в. до н.э.) территорией обитания албан были земли от реки Куры до Кавказских гор. В данном случае речь идёт не о границах Албанского царства, а о территории расселения собственно племени албан [24, 126-127].

Принадлежность албанского языка к северовосточнокавказской (нахско-дагестанской) семье языков не вызывает сомнений ни у одного современного серьёзного исследователя [11; 25, 676, сл.].

Намёк на проживание албан в области Пайтакаран мы находим у Моисея Каланкатуйского (I, 12), а также у Моисея Хоренского (III, 3). Очевидно, небольшое количество албан переселилось в эту область значительно позже, а точнее – после вхождения её в состав Албании (IV в.н.э.).

Анариаки (энареи, парсии). Племя анариаков (энареев) обитало в области Утия (Вития, Отена). О нём сообщают античные авторы – Геродот (Herod., I, 105; IV, 67), Гиппократ (Hippokr., 29-30), Полибий (Polyb., V, II, 9), Страбон (Strabo XI, VI, 1; XI, VII, 1; XI, VIII, 8), Плиний (Plin., VI, 46) и Птолемей (Ptol., VI, 44, 9).

Согласно Страбону, анариаки обитали на берегу Каспийского моря рядом с мардами (амардами), гирканцами, кадусиями и утиями (Strabo XI, VI, 1; XI, VIII, 8). Он сообщает, что анариаков, живущих в Утии, “теперь называют парсиями” (Strabo XI, VII, 1). Интересно отметить, что Фавст Бузанд (V, 14), рассказывая о событиях IV в. до н.э., упоминает рядом с областью Пайтакаран область Parsk’ (“страну парсов”), которую, по-видимому, можно отождествлять с парсиями-анариаками Страбона. Можно полагать, что парсии ещё во времена Фавста Бузанда (IV в.н.э.) обитали в Пайтакаране. Есть некоторые основания полагать, что парсии происходили из среды тех племён, откуда вышли и предки персов [13, 170].

Некоторые учёные считают, что анариаки не название определённого племени, а общее обозначение племён, говоривших на неиранских языках [17, 448]. Однако надо отметить, что те или иные арийские племена нередко называли родственные, но враждебные им племена “неарийцами” [13, 373]. Поэтому нет бесспорных оснований для причисления анариаков-парсиев Страбона к неираноязычным племенам. Другие исследователи исправляли название “анариаков” на “араниаков”, полагая, что оно, возможно, происходит от имени легендарного прародителя албанских племён – Арана [28, 143]. И, наконец, третьи полагают, что название “анариаки” возникло на почве ассоциации с геродотовскими энареями, представлявшими собой особую касту скифских жрецов [18, 52].

Об энареях Геродот пишет: “На тех скифов, которые ограбили храм в Аскалоне, равно как и на потомство их, божество ниспослало женскую болезнь. Поступок этот был, по словам скифов, причиною господствующей у них болезни и того, что приходящие в скифскую землю иноземцы находят больных, которых скифы называют энареями, в таком положении” (Herod., I, 105). В другом месте Геродот сообщает: “По словам энареев, женоподобных мужчин (разрядка моя – Р. М.), искусство гадания даровано им Афродитою” (Herod., IV, 67).

Энарееев отмечает также Гиппократ (V-IV вв. до н.э.): “между скифами встречается множество евнухов (разрядка моя – Р. М.), …называются такие мужчины “энареями”. Причину такого явления туземцы приписывают божеству…” (Hippokr., 29-30).

Появление этих энареев, судя по сообщению Геродота, восходит ко времени скифских походов и существования Скифского царства на территории Северного Азербайджана. Обратив внимание на термины в цитатах, данные в разрядке, мы ясно видим, что этноним “энареи” действительно должен читаться как др.-иран. a-narya-ka – “немужественные” [24, 167]. Исходя из этих посылок, а также и из более поздних данных, свидетельствующих о существовании обрядов, связанных с культом женского божества плодородия и вещей птицы сизоворонки – “катак” – в Утии, некоторые исследователи полагают, что всё это должно быть увязано со скифскими энареями и территориально локализовано в области Утия [18, 52], в которой, согласно Страбону, “находится также город Анариака, где, говорят, показывают оракул для спящих” (Strabo XI, VII, 1). Некоторые исследователи не без оснований полагают, что обитавшие в области Утия, соседней с Пайтакараном, анариаки не племя, а особая каста жрецов [18, 52]. Позже территория, населённая анариаками вошла в состав Пайтакарана.

Баласчи (багасчи). Этноним баласчи или багасчи (где чи/чик – этнический показатель) упоминает Фавст Бузандаци (III, 7), у Егише встречается форма – баласакан или багасакан, а Моисей Каланкатуйский (III, 20) отмечает этот этноним в виде балакан. Скорее всего, этноним балас (багас) – это обобщающее название населения Баласакана = Бейлагана.

Область Баласакан (Пайтакаран), очевидно, получила своё название от народа баласов или багасов. В “Армянской географии” (VII в.) Daшti Balasakan (дословно: “Баласаканская степь”) упоминается как одна из провинций Албании. Позже, вероятно, в результате стяжения слогов возникли формы Beylakan () , Beylaьan () и Daшti Beylakan ( ) (ср.: 26, прим. 143).

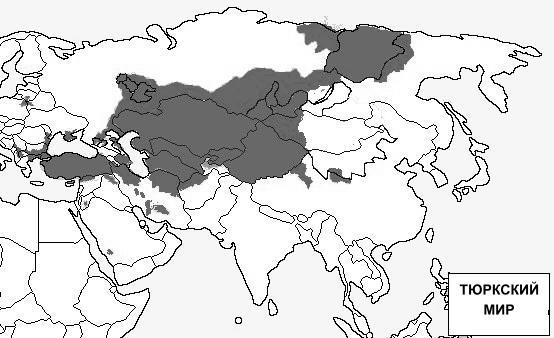

Гунны. Гуннские и гунно-булгарские племена, в том числе и племя акацир (акатзир, акатир, аказир), стали вторгаться на территорию Кавказской Албании уже с начала V в., а со второй половины того же века они стали оседать на её территории. Определённо известно о долговременном пребывании гуннов в области Утия, соседней с Пайтакараном [16, 41-68]. Гунны и булгары, безусловно, были тюркскими племенами, что подтверждает “История” Феофилакта Симокатты – источник конца VI – начала VII вв. В этом труде сообщается о “племени гуннов, которых наша “История” неоднократно называла тюрками”.

Каспии. Основным населением области Пайтакаран, в древности называвшейся Каспиана, были племена каспиев. Каспиев знают как античные, так и древневосточные источники. Однако, свидетельства арамейских текстов из Египта [1; 4; 7; 8; 9; 10], проливают новый свет на историю этого народа.

Наиболее ранние сведения о каспиях содержатся в арамейских документах с острова Элефантина (Египет), датируемых второй половиной V в. до н.э. [7; 8; 9; 10]. Термин kspi, содержащийся в нескольких элефантинских папирусах, исследователи переводят как этнический термин – “каспий” [см.: 8, 5, сл.; 16, 195, 208, сл.], так как при перечислении свидетелей в конце каждого папируса указывается их этническая принадлежность [9, 45, 49]. Это подтверждается и данными папирусов из Мемфиса.

В 1931 г. Н.Эме-Жирон издал папирусы, обнаруженные во время раскопок в Саккаре (Мемфис) [1]. Большинство папирусов этого собрания, по мнению издателя, являются частями “дневника” государственного арсенала по сооружению и ремонту военных кораблей для персидского флота и, скорее всего, относятся к V в. до н.э. В этом арсенале работало множество мастеров со всех концов Ахеменидской державы, в числе которых были также каспии [1, 58-62]. Тот факт, что каспии находились в Мемфисе в качестве кораблестроителей, является важным для понимания того, почему море, у которого они обитали, было названо именно Каспийским. Вполне вероятно, что каспии, жившие на побережье Каспийского моря и бывшие, искусными кораблестроителями, были не менее искусными и опытными мореходами [24, 102].

Каспии (κασπιοι), по Геродоту, племя в XI и XV округах Персидского царства (Herod., III, 92, 93). Геродот описывает одежду и вооружение каспиев: “Каспии были одеты в хитоны из шерсти, имели туземные луки из тростника и акинаки” (Herod., VII, 67). Далее он отмечает каспиев среди народностей, сражавшихся верхом на лошадях (Herod., VII, 86).

Важное значение для локализации племени каспиев имеют сообщения Страбона. Ссылаясь на Эратосфена, он сообщает, что “местные жители называют Кавказ Каспием, может быть от имени [племени] каспиев” (Strabo XI, IV, 15). Описывая территорию албанцев, Страбон пишет: “К области албанцев принадлежит и область Каспиана, названная так по исчезнувшему теперь племени, именем которого названо и море” (Strabo XI, IV, 5). Вновь обращаясь к Эратосфену, Страбон отмечает каспиев, рядом с албанами и витиями, занимавшими правобережье Куры (Strabo XI, VIII, 6).

Рассказывая о захватах царей Армении – Артаксия и Зариадрия, Страбон указывает, что “они расширили совместно свои владения, отрезав часть областей окружающих народностей, а именно: у мидян они отняли Каспиану, Фавнитиду и Басоропеду” (Strabo XI, XIV, 5). Это сообщение указывает на то, что Каспиана до III в. до н.э. находилась в составе Мидии-Атропатены.

В стихах римского поэта Публия Овидия Назона (I в.н.э.) каспии упоминаются в придунайских районах [27, 36, 40, 41]. Он сообщает о городе-крепости Эгис (Ovid., Ep., I, 8, 11-19; IV, 7, 9-15, pass.; IV, 9, 77, pass.; Notit. Lignit., 39, 9; Itiner. Anton., 226, 2), расположенном в нижнем течении Дуная. Из этого сообщения становится ясно, что основание указанной крепости связывается с каспием по имени Эгис (Caspios Aegisos). Возможно, истоки этой эпонимической легенды уходят в глубокую древность (ср.: эпитет Эгиса – “древний город”) и её можно связать с событиями во время похода ахеменидского царя Дария I против причерноморских скифов (Herod., IV,1), датируемым между 516 и 512 гг. до н.э. так как Н. [2, 136; 3, 313; 6, 19, сл.]. Возможно, что после похода Дария какое-то количество каспиев было оставлено здесь для охраны завоёванной Фракии [24, 108].

Имена каспиев, обнаруженные в папирусах из Элефантины, следующие: Атарли, Багазушта, Базу, Барбари, Беф Вайавабил, Ва(…) [мужское имя], Дарга (Дарги), Инбулийа, Иппулиа, Мисдаи, Пуллийан, Убил (Вабил, Йабил), Хайхе, Шатибара, Шатибарзана [22, 75; 24, 96-98]. Некоторые из перечисленных имён бесспорно иранские, остальные же исследователями определяются по-разному, как вавилонские и даже египетские (одно имя – Хайхе), по крайней мере, как неиранские [22, 76]. Имена каспиев Шатибара и Шатибарзана относятся к именам северо-западного иранского типа, а происхождение имени Барбари локализуется к западу от собственно Мидии и, возможно, оно было местного происхождения. Установить этническую принадлежность племени каспиев на основании всего нескольких имён не представляется возможным. Несмотря на наличие среди них имён северо-западного иранского типа, эти имена могли быть восприняты каспиями в связи с распространением иранского этноса в юго-западном Прикаспии. Не исключено, что они были восприняты каспиями вследствие нахождения их на военной службе у Ахеменидов. Имеющиеся данные могут указывать на то, что каспии были народом, в основе неиранским, но рано иранизировавшимся и этот процесс (иранизации местного населения), уходящий корнями ещё в доахеменидский период, активно проходил уже в ахеменидское время [24, 109-110].

Каспиев упоминают также раннесредневековые армянские авторы (Фавстос Бузандаци, V, 14; Мовсес Хоренаци, II, 53; Агафангел, 19; “Армянская география”). Каспиев они именуют Kaspk’, здесь, как и в арм. Parsk’, k’- показатель множественного числа и этнической принадлежности. Ср. также название одной из высочайших вершин Кавказа – Казбек (Kazbik) с указанием Страбона на то, что местные жители называли Кавказские горы Каспием (Strabo XI,II,15) [23, 44-47]. К названию каспиев возводят также название города Казвин (из *Kaspen) [5, 18]. Арамейская форма также следовала именно такому произношению с -sp-. По-видимому, kasp- было местным этнонимом [24, 110].

Интересен также факт, что в Восточной Грузии с раннего средневековья [Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей, 24, 28] и в течение длительного времени в источниках зафиксированы крепость и область Каспи – и по сей день в полусотне километров к северо-западу от Тбилиси существует Каспийский район с райцентром Каспи. Археологический материал свидетельствует о существовании города Каспи с V в. до н.э. [29, 42-43]. Ещё З.И.Ямпольский связывал название города Каспи в восточной Грузии с этнонимом племени каспиев [30, 273-274]. Здесь же нужно отметить, что в конце I – начале II вв. Флавий (Ios. Fl., “Иудейские древности”, XVIII, 4, 4) и Тацит (Tac., Ann., VI, 33) называют Дарьяльское ущелье “Каспийским проходом” или “Каспийской дорогой”.

Таким образом, племя каспиев, с древности обитавшее на территории Азербайджана, известно по данным источников с 471 г. до н.э. и до начала нашей эры. Хотя Страбон и сообщает, что к его времени племя каспиев уже исчезло, следует отметить, что в конце III в.н.э. в области Пайтакаран существовала страна Казбик<*Kaspk’, очевидно связанная с племенем каспиев [5, 18]. Значительно позже раннесредневековые армянские авторы и албанский историк упоминают каспиев как существующий в их время народ [24, 111].

Мюки. Племя мюков (μύκοι) впервые отмечено у Гекатея (VI в. до н.э.) в описании Азии: “…от мюков до реки Аракса” (Hekat., fr. 170). Это племя упоминается также Геродотом (Herod., III, 93; VII, 68). Имя этого народа должно быть сопоставлено с названием области Муган. Это, однако, не учитывалось при анализе данных о XIV округе Геродота. Так, считалось, что мюки XIV округа соответствуют стране Мака (Макран) ахеменидских надписей. Однако, при передаче иранских на греческий язык греч. -ύ- соответствовало иран. -u-, поэтому μύκοι не может соответствовать Maka [14, 237]. Кроме того, мюки названы у Геродота рядом с утиями (Herod., III, 93; VII, 68), а античные историки различали народ μύκοι у р. Аракс и народ, обитавший в Мака (юго-восточный Иран) и именовавшийся μάκαι.

Различные данные свидетельствуют о том, что древние мюки обитали на территории Мугана (совр. Муганская степь), между нижним течением Аракса, Каспийским морем и Талышскими горами. Впервые название области обитания мюков в форме Mūkān отмечено в пехлевийских надписях III в.н.э. [19, 53]. Среднеиранская форма Mūkān образована из названия древнего населения области – мюков – при помощи суффикса-форманта -an (др.-иран. -ana) и точно соответствует греческой форме μύκοι [24, 123].

Арабские географы в VII-VIII вв. упоминают область Муган. С монгольского периода форма Муган становится общепринятой и народной этимологией возводится к mug- “маг”, чему, очевидно, способствовало то, что в средневековье в поселениях этой области находилось множество зороастрийских жрецов mug’ов, как это отмечено в источниках [14, 237].

Более ранняя и правильная форма сохранилась у арабских географов – Mūkān, в хронике Феофана (VII в.) – Βουκανία, в “Армянской географии” – Mukan (упоминаемый среди областей Мидии, между Гиляном и Дейлемом) [26, 59], а также в грузинском источнике – Mowakan.

Геродот сообщает, что мюки, также как и утии, находились в составе ахеменидского войска под началом Арсамена, сына Дария, т.е. брата ахеменидского царя Ксеркса (Herod., VII, 68). Данное сообщение означает, что утии и мюки входили в состав одной военно-административной единицы и были соседями. И действительно, области обитания утиев и мюков лежали рядом и в определённые периоды непосредственно соприкасались. Северо-западной границей Мукана являлась р. Аракс. Территория области Утия с центром в долине р. Тертер также простиралась до Аракса, примыкая к нему с запада [14, 59]. Согласно Плинию, Отена граничила с Атропатеной по р. Аракс (Plin., VI, 42), по-видимому, в той его части, которая примыкала к Мукану.

Относительно языковой принадлежности мюков в источниках ничего не сообщается. По-видимому, они говорили на каком-то из местных языков. Однако, позже Йакут (со ссылкой на Ибн-ал-Калби) говорит о том, что Mūkān (этноним мюков) и его брат Джилан (Гилан – этноним ираноязычных гелов, возможно, прежних кадусиев) были жителями Табаристана [14, 238]. Это сообщение, возможно, свидетельствует о том, что в эпоху раннего средневековья мюки-муганцы были иранизированы [12, 8].

Хазары. После вторжения хазар в 552 г. в Албанию и разгрома их сасанидским шаханшахом Хосровом, около 10000 пленных хазар было расселено на территории Кавказской Албании, в том числе и на Мугани [16, 92-96]. Не приходится сомневаться в тюркоязычности хазар, об их этнической принадлежности в научной литературе существует огромная библиография, на которой останавливаться нет необходимости.

Как видно из приведённого обзора, население албанской области Пайтакаран в V-VII вв. в основном состояло из ираноязычных и тюркоязычных племён. Можно также предположить, что границы между областями Утия и Каспиана (Пайтакаран) в течение времени не оставались неизменными, что может объяснить, почему народы, упоминавшиеся в античный период в области Утия, в средневековье оказались на территории области Пайтакаран.

Литература

- Aimé-Giron N. Textes araméens d’Egypte. Le Caire, 1931.

- Bengston H. Griechisce Geschichte von der Anfängen bis die römische Kaiserzeit. München, 1960.

- Cameron G.G. Darius, Egypt and “the land beyond the Sea”. – “Journal of Near Eastern Studies”, vol. 2, Chicago, 1943.

- Cowley A.E. Aramaic papyri of the fifth century B.C. Oxford, 1923.

- Eilers W. Geographische Namengebung in and um Iran. München, 1982.

- Harmatta J. Darius’ expedition against the Sakā tigraxaudā. – “Studies in the sources on the history of the Pre-Islamic Central Asia”, Budapest, 1979.

- Jews of Elephantine and Arameans of Syene. Aramaic Text with translation. Edited by Bezalel Porten in collaboration with Jonas C.Greenfield, Jerusalem, 1980.

- Kraeling E.G. The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. New Haven, 1953.

- Sachau Ed. Aramäische Papyrus und Ostraka aus judischen Militarkolonie zu Elephantine. Leipzig, 1911.

- Sachau Ed. Drei aramäishe Papyruskunden aus Elephantine. Abdhandlungen der Königl Preussisch Akademie der Wissenschaften, 1907.

- Schifner A.A. Versuch über die Sprache der Uder. MAJS, VIII, v. I, St. Petersbourg, 1865.

- Алиев Играр. Очерк история Атропатены. Баку, 1989.

- Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. М., 1970.

- Грантовский Э.А. Сагартии и XIV округ государства Ахеменидов по списку Геродота. – “Краткие сообщения Института народов Азии”, № 46, 1962.

- Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980.

- Джафаров Ю.Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1985.

- Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времён до конца IV в. до н.э. М.-Л., 1956.

- Еремян С.Е. Страна “Махелония” надписи Кааба-и-Зардушт. – “Вестник древней истории”, 1967, № 4.

- Касумова С.Ю. Южный Азербайджан в III-VII вв. Баку, 1983.

- Мамедова Фарида. Кавказская Албания и албаны. Баку, 2005.

- Мамедова Фарида. Политическая история и историческая география Кавказской Албании. Баку, 1986.

- Меликов Р.С. Каспии – воины и кораблестроители (на основе арамейских источников). – ДАН Азерб. ССР, т. XLIV, 1988, № 5.

- Меликов Р.С. О названии Кавказа. Материалы научной конференции аспирантов Академии Наук Азербайджанской ССР, кн. II, Баку, 1987.

- Меликов Рауф. Этническая картина Азербайджана в период ахеменидского владычества (VI-IV вв. до н.э.). Баку, 2003.

- Панчвидзе В.Н., Джейранишвили Е.Ф. Удинский язык. Серия “Языки народов СССР”, вып. IV, М., 1967.

- Патканов К.П. Армянская География VII в. по Р.Х. СПб., 1877.

- Подосинов А.В. Овидий и Причерноморье: опыт источниковедческого анализа поэтического текста. – В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1983 г. М., 1984.

- Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IV в. до н.э.-VII в.н.э.). М.-Л., 1959.

- Хахутайшвили Д.А Вопросы истории городов Иберии (на груз. яз.). Тбилиси, 1966.

- Ямпольский З.И. Каспи Грузии и этно-топонимические закономерности. – В кн.: Археологические памятники феодальной Грузии, т. II, Тбилиси, 1974.

.jpg)

.jpg)

.jpg)