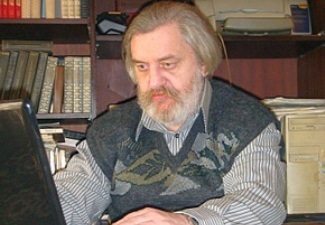

Владимир Иванович Калиниченко родился в 1947 году. В 1971 году окончил Харьковский юридический институт. Работал в должности следователя прокуратуры района, прокурора следственного отдела, прокурора-криминалиста прокуратуры Запорожской области.

Пять лет руководил следственно оперативной группой по раскрытию

умышленных убийств. С 1980 года – следователь, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Уволился в связи с ликвидацией Прокуратуры СССР в 1992 году с должности первого заместителя начальника отдела оперативного реагирования Управления по расследованию дел особой важности.

В его послужном списке – дела о взяточничестве в Министерстве рыбного хозяйства СССР, сочинско-краснодарское, «хлопковое» в Узбекистане, хозяйственных и партийных руководителей в Казахстане, дело об убийстве на станции метро «Ждановская» ответственного работника КГБ СССР Афанасьева и многие другие.

Государственный советник юстиции третьего класса. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран Прокуратуры», «300 лет первой следственной канцелярии России», «За содействие», а также Знаком отличия «Почетный сотрудник Следственного Комитета Российской Федерации».

Несколько лет работал заместителем правления крупного коммерческого банка.

Адвокатской практикой стал заниматься с 1994 года. В 2008 году ему присвоено звание «Почетный адвокат России». Награжден медалью и нагрудным знаком«Почетный адвокат Московской области», а также грамотами Федерального Союза адвокатов России за большой личный вклад в дело защиты прав и свобод граждан России.

В.И.Калиниченко – автор книг «Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя», «Дела адвокатские глазами бывшего следователя», «Следствие как профессия», автор сценария художественного фильма «Убийство на Ждановской», ряда документальных фильмов и телевизионных передач ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и других.

Должна признаться, что до встречи с Владимиром Калиниченко я не до конца отдавала себе отчет, с кем придется общаться. Как всегда перед интервью, я тщательно готовилась, прочитала огромное количество противоречивой информации, искала ответы на свои вопросы, но одно я поняла абсолютно точно – мне придется иметь дело с человеком принципиальным, умным и знающим свое дело, одним словом — профессионалом.

После первой встречи я поняла, что мне удалось увидеть лишь верхушку айсберга, профессиональное чутье подсказывало «надо идти дальше». В следующий раз мы встретились у него дома, мне это предложение не показалось странным, такое частослучается, но учитывая, с кем имею дело, я понимала, не каждый допускается в эту обитель, то есть контакт произошел.

Не скрою, Владимир Калиниченко открылся мне с новой стороны, и я увидела не просто профессионала-сыщика, а глубоко порядочного, отзывчивого и справедливого человека. Атмосфера в доме передает дух хозяина, у него обстановка своеобразная — много деталей, сувениров, портретов, много книг и огромные тома дел, сложенные на полу. Приглушенный свет, но не давящий, а скорее, располагающий к теплой беседе.

Не могу сказать, что он простой респондент, Владимир Калиниченко сочетает в себе две крайности, бывший следователь и настоящий адвокат, волевой и жесткий, в то же время добрый и невероятно открытый человек, прекрасный аналитик, с феноменальной памятью, меня это поразило больше всего.

Владимир Иванович помнит все детали: кто во что был одет, как себя вел, он помнит все имена и фамилии, названия населенных пунктов и самое главное — четко помнит все обстоятельства дела.

Вполне понятно, что в это интервью, которое сформировалось по итогам нескольких встреч, вошло не все, о чем мы говорили. Я увидела перед собой человека, умеющего признавать ошибки, сопереживать и очень болеющего за свою Родину. То и дело Владимир Иванович возвращался к своей любимой Украине, проводил параллели и говорил с болью о том, что происходит сегодня на постсоветском пространстве.

Говорят, чтобы проверить человека, надо вверить ему власть и дать денег, и это как лакмусовая бумага проявит все пороки. Я бы добавила: надо дать ему власть, деньги и попытаться все это отнять, вот тогда и обнажится оскал, а вкупе с ним и животное

нежелание расставаться с неограниченными возможностями. Почему я об этом пишу? Представьте, что человек имел большие полномочия, «магию удостоверения», как сейчас принято говорить, и добровольно отказался от этого.

Ушел в адвокаты -защищать людей. «Я столько судеб сломал, сажая в тюрьму, а ведь я исполнял свой долг, — говорит он.

— А зачем? Сейчас я понимаю, что был неправ. Сейчас я чувствую удовлетворение от того, что помогаю людям и делаю доброе дело». Добровольно отказаться от властных полномочий: задерживать, допрашивать, сажать и перейти в статус адвоката, часами

сидеть как простой смертный в коридорах с клиентами, ожидая судов, это ли не проявление воли, чувства собственного достоинства и, разумеется, ума.

В ходе наших встреч, бывали и «лирические» отступления, когда мы говорили просто о жизни. Не скрою, не каждый день представляется такая возможность побеседовать по душам с человеком, прошедшим такой сложный путь. Владимир Иванович много рассказывал о том, как попадал в сложные ситуации на работе, видел предательство, ложь, лицемерие, но, что поразительно, я ни разу не услышала от него осуждения, резких оценок в отношении людей, с которыми ему довелось быть лично знакомым, работать, служить. Каждый раз он как бы невзначай говорил «я не имею права судить», «не хочу быть голословным», а если я очень уж настаивала высказать свою точку зрения, дать оценку, он говорил, «это мое субъективное мнение, я не вправе претендовать на саму правду». Однако, когда дело касалось того, что он лично видел и слышал, в чем принимал участие, Владимир Калиниченко становился непреклонным и, кажется, никакая сила не способна была его запугать или смутить. Тогда он говорил «я видел это собственными глазами, я знаю как это было, я держал эти материалы в руках». Именно так и было,когда он рассказывал мне о Сумгайыте и событиях тех страшных лет для Азербайджана. Он рассказал обо всем, что сумел вспомнить, и я видела в глазах этого человека не только воспоминания об ушедшем времени, друзьях, молодости, я увидела в его глазах боль и обиду — за себя и тех, кто положил свои жизни, желая быть полезным своему народу.

Владимир Калиниченко является Государственным советником юстиции III класса, бывшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, адвокатом. Наконец, он — член Московской областной коллегии адвокатов (МОКА) с 1995 года, вице-президент Общероссийской общественно-политической организации «Ассоциация работников правоохранительных органов Российской Федерации».

В 1987 году по поручению Генерального прокурора СССР Александра Михайловича Рекункова он выезжал в Казахстан для расследования злоупотреблений в системе автомобильного транспорта. Допрашивал лично Динмухамеда Кунаева, первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР. Расследовал убийство замначальника секретариата КГБ майора Афанасьева, впоследствии написал книгу об этом деле. В 1980 году по распоряжению Генпрокурора СССР расследовал дело о гибели первого секретаря ЦК КП Белоруссии Петра Мироновича Машерова, вел многие другие дела. Для Азербайджана Владимир Калиниченко оказался также особо важной фигурой. Он лично расследовал дела, связанные с событиями в Сумгайыте, и является живым свидетелем того, как все происходило.

Поэтому я сочла необходимым побеседовать с ним об этом и запечатлеть его воспоминания на бумаге с тем, чтобы сохранить и донести до грядущих поколений события тех непростых лет, как они происходили на самом деле. Я разыскала Владимира Калиниченко, и он согласился рассказать о том, как происходили сумгайытские события, о роли Горбачева в развале СССР и о встрече в Баку с Гейдаром Алиевым.

— Владимир Иванович, я знаю, Вы бывали в Азербайджане и не раз, более того, знаю, что Ваши посещения не были праздными поездками, а всегда были важными рабочими командировками по поручению самого высокого начальства. Рас-

скажите, чем приходилось заниматься?

-Мне предложили выехать в Азербайджанскую ССР для расследования уголовного дела на бывшего прокурора республики Гамбоя Мамедова. Вот так, в мае я впервые попал в Баку. Опуская детали, хочу сказать, что с первых дней моего пребывания в республике, я понял, что здесь своя специфика, и не нужно отходить от местных традиций. Я по сей день являюсь консультативным советником и сталкиваюсь с громкими делами в странах СНГ, в том числе и Азербайджане.

Баку я воспринял, как абсолютно интернациональный город. В нём мирно проживали люди разных национальностей – азербайджанцы, татары, лезгины, русские, украинцы, евреи, армяне и другие. Два района в Баку – Насиминский и Наримановский помню хорошо, там локально проживали армяне. Много армян работало в ЦК Азербайджана и других партийных и советских органах, в том числе и в прокуратуре.

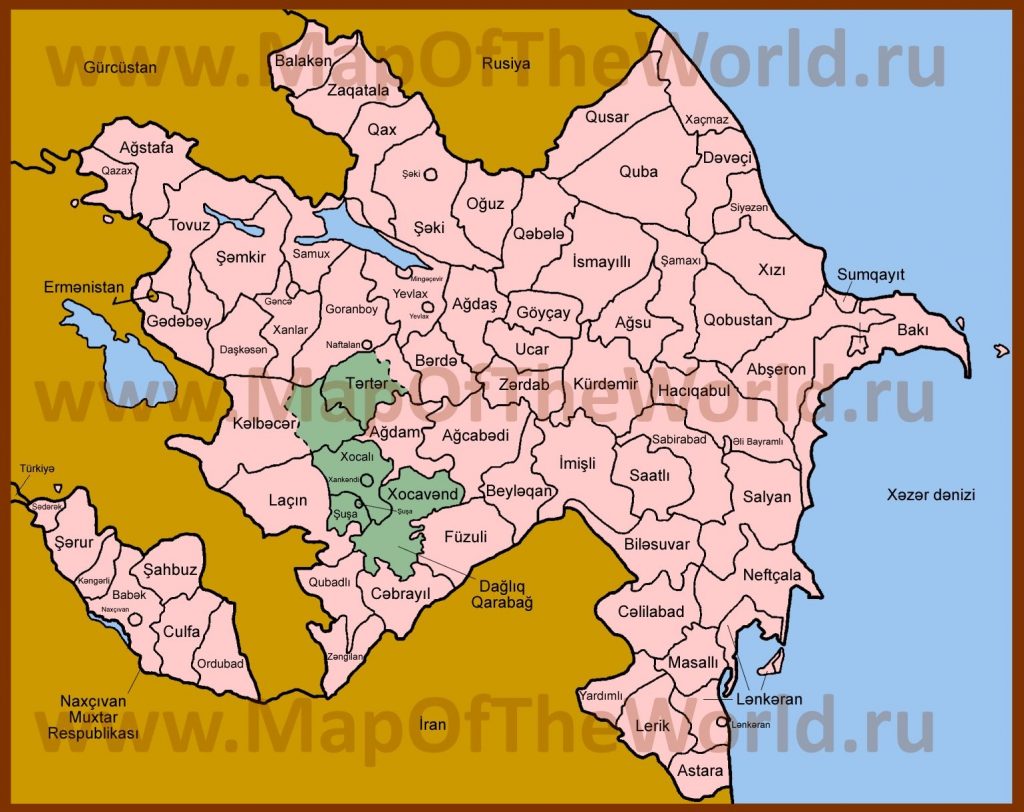

В отличие от Баку, в Армении, где я побывал позже, я увидел совсем другую картину. В управленческих структурах я с азербайджанцами не встречался, а русские на ответственных должностях были редкостью. Мне тогда в Армении показывали фильмы с картами, где территория Армении простирается от моря до моря, и подарили книгу о памятниках истории Армении, в которой написано, что древние армянские памятники есть также и в Крыму, и на Западной Украине. Я еще тогда спросил у них: провинции Карс и Эрзерум, гора Арарат находятся на территории Турции, а в 1922 году первыми Советскую Россию признали турки, это означает, что тогда Советская Россия согласилась с вхождением этих «армянских» территорий в состав Турции, а Турция сегодня — это член НАТО. Если сейчас поднимается проблема Нагорного Карабаха, тогда автоматически поднимется проблема Карса и Эрзерума, но это уже неизбежный конфликт с Турцией – членом НАТО с населением 80 миллионов. Это исторически очень сильная нация, и как же это можно не учитывать,

разжигая проблему Нагорного Карабаха? Стамбул когда-то тожe назывался Царьградом, а сегодня туристы посещают памятники Византийской Империи. Я этого не понимаю, ну сделайте свою Республику Армению сильной, великой и т.д. Но она же со всех сторон нищая. Что же вы разъезжаете по всему миру и говорите «Мы великая нация, мы от моря до моря». А у вас дома что происходит, ну идите и наведите порядок у себя дома.

В те же годы я побывал во многих районах Азербайджана, бывал в семьях своих коллег и встречался с очень доброжелательными людьми. Когда я позже узнал, что эти районы оккупированы, я подумал, что люди, у которых я бывал дома, никогда с этим не

смирятся, то есть это тлеющие угли, которые могут рано или поздно загореться. Cпрашивал тогда ребят из Баку, почему Нагорный Карабах существует как автономная область, и мне отвечали, что, «создавая нагорно-карабахскую автономию в 1923 году, мы

пытались ликвидировать существующую межнациональную рознь между азербайджанцами и армянами, сильно усилившуюся в первые годы Советской власти».

Кстати, на ответственных должностях в Степанакерте были в основном армяне и всего два азербайджанца. Тогда же я ездил с рабочей командировкой в Степанакерт, и когда мы проезжали реку Аракс, мне сказали, что якобы такой нации как азербайджанцы нет, a есть турки-азери и они разновидность турок. Я тогда понятия об этом не имел. Тогда же я узнал, что за этой рекой проживают 20 миллионов азербайджанцев, подданных Ирана, тогда как в Советском Азербайджане всего 7 миллионов.

Поселили меня в гостинице «Южная» в одном номере с недавно назначенным следователем по особо важным делам из Физулинского района Эльманом Агаевым. Вместе с ним мы выезжали в Нагорный Карабах и по пути останавливались у его родителей в Физули. С Эльманом мы постоянно общались до осени 1979 года, пока я не уехал в Москву.

На период расследования мне в помощь выделили молодого следователя Бахруза Махмудова. Его отец долгие годы был главным редактором одной из

республиканских газет, а в ту пору возглавлял Загатальский райком партии. Загатала мне запомнилась красивой южной природой, потрясающими горными реками, обилием ореховых деревьев, вареньем из их плодов и необычно сладкой газированной водой из лепестков чайной розы. Позже Бахруз работал на различных руководящих должностях, был прокурором города Мингячевир, начальником ряда управлений прокуратуры республики. Одним из свидетелей по делу был бывший следователь по особо важным делам, а тогда прокурор Азизбековского района Икрам Керимов. Мы подружились на долгие годы, а в 80-е Икрам возглавил Бакинский городской суд.

Вообще, в Азербайджане у меня появилось много друзей. Одним из них, правда, позже, стал заместитель прокурора города Баку Гусейнов. Между собой друзья ласково называли его Гусиком. У него была прекрасная библиотека на русском языке, тем же увлекался и я, поэтому Гусик, когда я приезжал в Баку, постоянно возил меня по книжным магазинам, в результате чего моя библиотека значительно пополнилась. Осенью того же года я вернулся в Москву, дело на Гамбоя Мамедова прекратил, и в январе 1980 года был назначен следователем по особо важным делам при Генеральном Прокуроре СССР.

На этом мои контакты и дружеские отношения с азербайджанцами, кстати, как и с представителями армянской стороны, не закончились. В 1981 году мне поручили расследование уголовного дела о взяточничестве в городе Сочи. В следственную группувключили следователя из России, выпускника Свердловского юридического института Рустама Усубова.

Мы стали друзьями, и я помог Рустаму перейти на работу в прокуратуру Азербайджанской ССР. Через несколько лет я был единственным гостем из России на его свадьбе, которая проводилась по всем национальным традициям в Гяндже (тогда Кировабаде).

В зале непрерывно играл оркестр, и как только гости сели за стол, на ломанном украинском языке исполнили народную песню «Ты ж мэне пидманула, ты ж мэне пидвила». Признаться, такое внимание оставляло очень хорошее впечатление. После свадьбы я во второй раз побывал на чудном озере в горах — Гейгеле. Рустам занимал различные ответственные должности на родине, а сегодня является первым заместителем прокурора Азербайджана.

— Как к Вам относились в Баку в те времена?

— Я всегда был интернационалистом, и совершенно не замечал проявлений национализма в Азербайджане. Это был мой первый визит. Второй раз я попал в Азербайджан в очень печальное для республики время. Из Генеральной Прокуратуры СССР мне сообщили, что в Сумгайыте беспорядки, и надо срочно выезжать для расследования событий. Я прибыл в Сумгайыт через два дня после начала событий и подключился к расследованию. Это был март 1988 года.

— С чем конкретно был связан Ваш второй приезд в Баку?

— В 1986 году я возглавил расследование уголовного дела в отношении ответственных работников Казахской ССР. Впервые столкнулся с массовыми беспорядками на площади имени Л.И.Брежнева в Алма-Ате после освобождения от должности члена

Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухамеда Кунаева. Из газет с удивлением узнал, что журналист Зорий Балаян, академик Амбарцумян и, как ни странно, русская Галина Старовойтова поднимают, якобы, давно назревшую

проблему Нагорного Карабаха. Так что, когда мне дали указание срочно вылететь из Алма-Аты в Баку из-за того, что в Сумгайыте произошли массовые беспорядки, для меня это большой неожиданностью не было.

Из прессы я узнал, что эту проблему поддержал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, знал и то, что массовые беспорядки в Алма-Ате произошли по его вине.

— Есть данные о том, что накануне погромов в Сумгайыте наиболее зажиточные местные армяне сняли свои деньги со счетов в банках. Вы что-нибудь знали об этом?

— Это меня нисколько не удивляет, скорее всего, это так и было, потому что сумгайытский взрыв возник не сразу. Когда мне сказали, что богатые армяне сняли деньги, то у меня это удивлений не вызывало, потому что я бы поступил точно так же. К этомуфакту я относился абсолютно нейтрально. Во-первых, армян там было гораздо больше, и если события трактовать как межнациональный конфликт, конечно, жертв должно было быть гораздо больше.

Если бы в Азербайджане проводили политику геноцида, как утверждают сейчас армяне, то это не ограничилось бы Сумгайытом, я это прекрасно понимал. То есть это моментально должно было бы переброситься на Баку, и тогда началась бы армянская резня по всей республике. К тому же армянская сторона должна была предвидеть, к чему приведут их действия, то есть, если вы начинаете провоцировать Нагорный Карабах, простите меня, не предвидеть, чем это может закончиться, просто невозможно. В Армению я приехал несколько позже, увидел, что русских там практически нет. Правда, заместитель прокурора республики по следствию был русский, но он чувствовал себя весьма неуютно…

— Как Вы можете объяснить то, что до сих пор Армении удается убедить мировую общественность в том, чего, по сути, не было? Причем, у нас ведь с вами не праздная беседа, Вы говорите о фактах, вы были при исполнении, наверняка и архивы сохранились…

— Я в этот миф об организации азербайджанцами геноцида армян в Сумгайыте не верю. То есть я, естественно, с сочувствием отношусь к тому, что они пережили. Но для меня так и осталось тайной то, что армянская церковь принимает во всем этом участие, поддерживая даже рождаемость в семьях, то есть они помогают материально. Я понимаю, что это ущемлённая нация, которая свято верит в то, что когда-то их территория, как они утверждают, простиралась «от моря до моря», в связи с чем они хотят возрождения…

— Вернемся к тому времени, когда Вас командировали в Азербайджан. Что первым бросилось в глаза, когда Вы прибыли в Сумгайыт?

-Когда я туда приехал, я увидел только погашенные пожары и следы массовых беспорядков. А всё начиналось с мирных митингов у горкома партии, которыми самонадеянно хотели управлять местные партийные руководители. Все въезды и выезды из города были перекрыты десантниками, и в Сумгайыт пускали только по специальным пропускам. В городе действовал комендантский час.

В Сумгайыте я впервые услышал об азербайджанских беженцах из Армении. Незадолго до сумгайытских событий с территории Армении изгнали тысячи азербайджанцев, которые в основном занимались земледелием. В Азербайджан они добирались пеш-

ком с детьми, причём это было зимой в морозную погоду. Я так и не смог получить ответа, сколько из них погибло. В Баку для них места не нашлось, и поэтому так много беженцев оказалось в Сумгайыте. Естественно, в отличие от местных, они были обозлёнными и накаляли обстановку. Ещё до начала погромов можно было предполагать, что этим всё и закончится. Состоятельные армяне успели снять со счетов свои деньги и покинуть Сумгайыт. Наиболее пострадавшим оказался 4-й микрорайон, в котором я со следователями стал заниматься осмотром места происшествия, выявляя виновных.

— Вы подключились к расследованию. И что же Вам удалось выяснить?

— Я пробыл в Сумгайыте больше месяца. Хочу сказать, что когда шли следственные действия против своих же азербайджанцев никто из сотрудников следствия и оперативников ничего не скрывал и не саботировал следственные действия. Были случаи, когда задержанных жалели и отпускали. Но, в целом, к расследованию местные оперативники и следователи относились добросовестно. В ходе расследования мне довелось выезжать на обыски. Я увидел то, чего никак не ожидал. На окраинах города люди жили чуть ли не в землянках со стенами и дверьми из жести, это была ужасающая нищета. И тогда я понял, почему беженцы забирали в квартирах простыни, наволочки и детские подержанные игрушки.

Это была ещё одна из причин, из-за которой беженцы выражали свою неприязнь к зажиточным армянам.Штаб по расследованию массовых беспорядков располагался в прокуратуре города, где мы тесно сотрудничали с моим другом с 1979 года прокурором Сумгайыта Исметом Гаибовым. Через некоторое время он возглавил Прокуратуру республики. Для встречи с населением Нагорного Карабаха и урегулирования конфликта он в 1991 году с группой высокопоставленных должностных лиц вылетел в Степанакерт. Обратно они возвращались на вертолёте и были сбиты зенитным огнём армянской стороны, все погибли. В том же самолёте погиб мой хороший знакомый академик Тофик Исмайлов, занимавший в тот период пост госсекретаря Азербайджана.

— Как было организовано расследование массовых беспорядков в Сумгайыте, и почему Вас отозвали обратно?

-Он должен был немедленно отдать Родионова под военный трибунал за такие действия. Или другой случай. По личному признанию Крючкова, в Вильнюс вылетают два борта «Альфа». Если Крючков сделал это без ведома генерального секретаря, то его должны были немедленно снять с должности и отдать под суд, потому что кровь пролилась. Здесь абсолютно та же ситуация.

— Даже если Горбачев и уходил от признаний, известно, что войска в Азербайджан ввел он, и все до сих пор считают Горбачева врагом народа…

— Насколько я знаю, он везде от конкретных признаний уходил. Я не помню ни одного случая, чтоб он сказал: «Да, это мое решение». Когда я неоднократно привожу события в Алма-Ате, где на моих глазах утром разгоняли толпу, у них стояли ящики с автоматами, а

патронов никто не обнаружил. У спецназовцев ничего не было, даже дубинок. Они просто своими приемами разгоняли толпу, то есть как пресечь массовые беспорядки, еще в советские времена отлично знали.

— Видимо, в советские времена знали лучше, нежели сейчас…

— Я тоже так думаю. И доводить до того, чтобы вводить войска и начинать пальбу, приводящую к гибели людей, — я однозначно уверен, что это провокация. Для меня до сегодняшнего дня история со «свободолюбивым» Карабахом остается определенной загадкой.

— Что Вы имеете в виду, говоря «история со «свободолюбивым» Карабахом»?

— Карабах не имеет территориального соприкосновения с Арменией, Понимаете? Да, здесь компактно проживают армяне, но в окружении азербайджанцев. Это, как сегодня говорят в Киеве, в моей родной Украине – «пока мы Киев не возьмем, ничего не изменится». Да, Киев взять можно, но так это война, ребята, называйте вещи своими именами.

У меня же много друзей армян, я старался ко всем относиться ровно. У меня был близкий друг, абсолютно обрусевший армянин, однажды еду к нему с другим моим близким другом — азербайджанским интеллигентом, настоящим азербайджанским аристократом. Я прихожу в гости к этому армянину, а он мне говорит: «Зачем ты привел ко мне эту грязную свинью?»…

— Вы в шоке, наверное, были?

— Конечно, был в шоке. Это были 90-е годы. И ты мой друг, и он мой друг. И если бы я привел какого-то сельского парня, бывшего директора завода, я бы это еще понял. А он с такой ненавистью это сказал, причем, если бы это было в Ереване – это еще можно было бы объяснить. Но это было в Москве…

— Как Вы это объясняете?

— Вы знаете, умные люди, наверное, так себя не ведут или, по крайней мере, воздерживаются от резких высказываний. Я обращал внимание, некоторые люди, мои армянские друзья, знакомые касательно этого вопроса молчали, но, тем не менее, большого одобрения я не видел.

— Сегодня речь идет о тысячах погибших и о неописуемых зверствах, ведь многие армяне сами поверили тем, кто пишет о «резне детей и мирных жителей». Откуда появилась такая информация? Насколько она правдива?

— Мне известно, что во время погромов погибло 26 человек. Из них 21 человек – лица армянской национальности и 5 азербайджанцев. Все трупы были найдены и их личности установлены. Труп одной только убитой женщины так и не нашли. Не знаю, откуда тогда возникли разговоры о гораздо большем числе жертв? Когда я арестовывал одного из погромщиков по фамилии Исмаилов, отличившегося в беспорядках во многих частях города, он дал показания о том, что из окон 5-го этажа на улицу выбрасывали детей.

Мы тут же выехали проверить его показания на место. Он указал на дом и на окна, где были совершены эти преступления. Выяснилось, что в этом доме нет ни одного погибшего, а тем более детей. Из окон выбрасывали подушки, мебель и другую домашнюю утварь, а ему показалось, что это были дети. Ну а тиражировать эти слухи армянам не составляло большого труда.

Через несколько месяцев я и будущий глава правительства Павлов (Павлов Валентин Сергеевич, премьер-министр СССР. — Прим. автора) выступали в Колонном Зале на вечере газеты «Труд». Где-то в середине зала компактно сидели 40-50 армян, которые

стали выкрикивать, что мы умышленно скрываем количество погибших. Незадолго до этого мне дали изданный в Ереване альбом, где были фотографии жертв Сумгайыта при жизни и после смерти. Также приводился текст, где указывалось, какими они были при жизни и каким образом погибли. Тогда я обратился к своим оппонентам и предложил назвать фамилии и имена соплеменников, бесследно исчезнувших или убитых во время сумгайытских событий. Я дал честное слово, что эти доводы будут тщательно проверены, и если то, что они утверждают – правда, то следствие обязательно признает, что погибших было значительно больше. Как всегда, я пытался довести до слушателей правду, не обращая внимания на то, нравится она или не нравится той или другой стороне. Реакция была поразительной. Все эти люди встали и демонстративно покинули зал.

Получалось, что степень ненависти начинала зашкаливать и, к сожалению, объективная картина родственников, знакомых и соотечественников пострадавших при погромах не интересовала. К глубокому сожалению, таким путём страсти подогреваются и сегодня.

— Сразу после того как произошли сумгайытские события, буквально на следующий день или через день начали транслироваться по телевидению ролики, смонтированные самими армянами об этой резне, о том, что их убивают и т.д. Как Вы можете это объяснить, и, вообще, что Вы слышали об этом? Как может на следующий день появиться ролик?

— Когда я уже был в Москве, мне дали брошюрку, в которой были прижизненные фотографии жертв Сумгайыта и под ними отографии, которые носили оперативный характер – из морга, я в свое время не допускал, что можно за деньги продавать эти оперативные материалы.

— Вы считаете, что эти фотографии кто-то продал?

— Я никогда никому ни при каких обстоятельствах не передал ни одной фотографии. А через месяц я увидел оперативные фотографии, которые продали…

— Или просто отдали?

— Кто их может отдать?

— К примеру те, кому выгодно было это все подогревать, те кто спланировал?

— Нет, этого никто не снимал, фотографии в морге делали только мои подчиненные.

— КГБ мог затребовать у Вас эти фотографии?

— Не мог, это исключается. Понимаете, тогда существовало правило: если фотография прилагается к делу, то это у меня в сейфе закрыто, я за него отвечаю и так далее. Обязательно к фотоснимку в приложении прилагаются негативы. Эксперты это снимали, а негативы отдавали следователю.

— Можно было проследить, кто продал?

— А кому это было нужно? Я догадываюсь, кто это мог продать, кто этим занимался впоследствии…

— Зачем?

— Просто зарабатывали деньги.

— А причем тогда эта шумиха, что их «тысячами порезали»?

— А вот здесь-то и начинается самое неприятное. Во-первых, были ли основания упрекать следственную группу. Туда столько набросали оперативников и следователей с разных концов Советского Союза и Москвы. Это была армия человек в 500, а то и больше.

Москва очень переживала. Где размещать людей? Но самое странное было в другом. Надо было собрать 500 человек, чтобы провести совещание, дать задания, а это было невозможно. Там был грандиознейший бардак, с моей точки зрения, и он повто-

рялся с завидным постоянством. Работников КГБ и оперативных работников командировали ровно на месяц, через месяц убирали. Это меня беспредельно выводило из себя, потому что это оперативная работа, нужно войти в работу, ситуацию, а тут раз, и через месяц приезжают новые. А новым нужно еще дней 15 для того, чтобы разобраться, что к чему.

— Вы думаете, это было случайно?

— Сейчас мне кажется, что это делалось специально. Потому что никто не хотел этих расследований. Я хорошо помню, что нашей задачей было сначала работу организовать – расследовать наиболее тяжкие убийства, изнасилования, потом грабежи, разбои и т.д. Мне нужно было выявить сколько людей погибло в первые дни, максимально выявить трупы, поэтому на четвертый день мы уже знали число погибших людей. Одну женщину, как я говорил уже, долго искали, но так и не нашли.

И поэтому для меня были крайне удивительными эти разговоры, что мы кого-то обманываем с количеством трупов.

— Это утверждала армянская сторона?

— Да, это армянская сторона говорила. Я думаю, что тут глубокая внутренняя неприязнь и ненависть, она, наверное, давно крылась где-то в глубине их души. Геноцида армян в Сумгайыте не было, потому что если бы это действие было организовано азербайджанской стороной, то никто бы из армян там не уцелел. Они же при мне эвакуировались, уезжали. И женщины, и дети, им же дали уехать. Я точно знаю, тогда после событий во избежание эксцесса, потому что кровь пролилась, им предлагали, кто хочет остаться, а кто — уехать. Но я заявляю со всей ответственностью, что на тот период никаких разговоров о бегстве или отъезде армян из Баку не было. Тогда речь вообще об этом не шла, это было только в Сумгайыте. Ну, поменяй местожительство и живи,всё, что написано о Горбачеве, и вы легко поймёте, что никакими ошибками объяснить его действия нельзя. Долгие годы шла холодная война, и мы в ней потерпели поражение. Это становится ясно, если оценить всё, что сделал Горбачев. Полагаю, что его западные друзья использовали первого и последнего президента СССР по полной программе, а затем

избавились за ненадобностью, оставив с «30-ю сребренниками».

Для меня совершенно неважно, был ли он завербован американцами или англичанами, или был обычным агентом влияния. Суть причин измены Родине в этой ситуации не имеет никакого значения. Если верить публикациям СМИ с 1990-го по 2010-й год, то Гор

бачев во время работы в Ставрополье более 10 раз выезжал за пределы СССР, в основном в капстраны. В период посещения Канады и Сицилии он на длительное время выпадал из поля зрения резидентуры КГБ. С чем это связано, можно только догадываться. Выводы делайте сами. Но не случайно бывшие старшие офицеры ЦРУ, вышедшие в отставку, бахвалятся в прессе, что когда с секретных материалов по холодной войне будет снят гриф секретности, мир содрогнётся от невиданных успехов американской разведки. Намёк более чем прозрачен, и никак не отнесёшь к случайностям то, что 80-летний юбилей после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» Горбачев отпраздновал в Англии,

являющейся самым последовательным многовековым врагом России.

Я держал документы в руках, когда Горбачев подписывал с американцами протокольное соглашение по выводу и использованию спутников на орбиту — без согласия Министерства обороны, ни с кем не советуясь, из-за которого мы потеряли миллиарды,

и сегодня меня хотят убедить в том, что это просто наивность какая-то.

— Сегодня геополитический расклад в мире таков — в любых бедах виновата Америка или Россия. Как, по-Вашему, дело обстояло тогда? Кто был прямо заинтересован в том, что произошло в Азербайджане? Америка или КГБ СССР?

— В 1990 году на территории СССР было свыше 90 территориальных образований, на которые претендовали те или иные субъекты огромной страны. Национальные проблемы сглаживались благодаря проводимой интернациональной политике. Достаточно было подогреть в людях некую национальную ущемлённость, а, тем более, территориальную, как «джин, выпущенный из бутылки» приводил к необратимым последствиям. Одной из таких болевых точек стал Нагорный Карабах, который территориально не соприкасался с границами Армении. Если Горбачев не понимал этого, он просто не имел права приносить клятву на Конституции СССР, «обязуясь свято хранить государственный суверенитет, военную мощь и территориальную целостность СССР».

Вместо этого он руками КГБ начинает разжигать национальный пожар, который продолжил в Азербайджане, а затем в других регионах.

Он кичился тем, что, якобы, предотвратил гражданскую войну на территории государства, которым руководил. А гибель людей в Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе, две военные кампании в Чечне, двойная резня между киргизами и узбеками, бойня на моей родной Украине, разве это не гражданская война на территории бывшего СССР, очаги которой тлеют по сей день? Я не могу понять, неужели у него нет ни малейшего сожаления из-за того, что он натворил?

— Хочу вернуться к Старовойтовой, Вы о ней упомянули…

— Фамилию этой женщины, которая прямо поддерживала Зория Балаяна, академика Амбарцумяна и других представителей армянской интеллигенции, поднимая вопрос о Нагорном Карабахе, я впервые услышал из СМИ. Наблюдал за ней в последующие годы и не испытывал никакого уважения. Помню, как у меня пробежал холодок по спине, когда узнал, что она претендует на пост министра обороны России. Старовойтова принадлежала к той категории демократов, которая не просто ненавидела КПСС, а стремилась к разрушению и ликвидации второй сверхдержавы в мире. Что бы ни говорили эти люди сегодня, какие бы фильмы ни снимали их сторонники о величии этих людей, все мы наглядно видим, к каким результатам привели их реформы и деятельность для России и постсоветского пространства.

Боюсь, то, что нас ожидает, будет ещё хуже, и все это — действия Галины Старовойтовой и её сторонников.

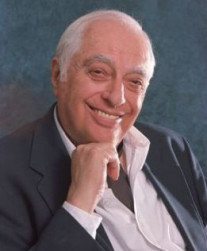

— Я знаю, что когда Вы были в Баку, у Вас состоялась встреча с Гейдаром Алиевым. Расскажите об этом?

— В 1979 году обстоятельства сложились так, что результаты расследования желательно было доложить лично первому секретарю ЦК КП Азербайджанской ССР, дабы избежать искажения правдивой информации. После встреч и бесед с министром

МВД Азербайджанской ССР Джафаром Велиевым и зав. отделом административных органов ЦК КП Азербайджана Глущенко, они сказали, что я буду встречаться с Гейдаром Алиевым. Точных дат я уже не помню, но эта встреча состоялась в понедельник поздно вечером, а накануне генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручил Гейдару Алиеву первую звезду Героя Социалистического Труда. На встречу я приехал с прокурором республики Замановым.

Около 22 часов нас пригласили к Гейдару Алиеву. Кабинет был небольшой и пышными излишествами не блистал. Запомнилось, что на столе и на полках было много книг с закладками, и это не было неким антуражем — не было сомнений, что с этими книгами

постоянно работают. Алиев был в тёмно-синем прекрасного покроя костюме в белоснежней рубашке и со вкусом подобранным галстуком. Слева на груди у Алиева поблескивала звезда Героя, а чуть ниже орден Ленина. Он вышел мне навстречу, и в центре кабинета мы обменялись рукопожатиями. Мы поговорили о достижениях азербайджанской экономики, я искренне говорил об азербайджанском гостеприимстве. Некий налёт настороженности у Гейдара Алиева исчез, и дальнейший разговор протекал в очень доброжелательном тоне. Далее мы перешли на обсуждение обстоятельств дела, которое я расследовал. Все вопросы, задаваемые Гейдаром Алиевым, были очень компетентными и по существу.

На прощание Гейдар Алиев подарил мне две брошюры с материалами Бакинской городской партийной конференции и Пленума ЦК КП Азербайджанкой ССР, обе брошюры начинались с выступления Гейдара Алиева. Нужно сказать, что встреча с этим незаурядным человеком произвела очень сильное впечатление. Передо мной был очень умный, волевой и необыкновенно обаятельный мужчина.

Я знал, что он был очень привязан к семье и своему сыну Ильхаму Алиеву – нынешнему Президенту Азербайджана. Больше я с ним никогда не встречался, но после развала СССР я побывал на его загородной даче в Подмосковье. Дачу арендовал один из бизнесменов- нефтяников. Тогда меня поразило то, что там не было никаких излишеств. Вся мебель подчёркивала скромность и обыденность обстановки.

Фактически она соответствовала кабинету бывшего крупного работника сталинской эпохи. Что бы ни говорили о партийных руководителях довоенных и послевоенных лет, многие из них отличались скромностью.

В 80-е годы мне довелось расследовать масштабные дела в Узбекистане и Казахстане, и я должен заметить, что спустя десятки лет руководители этих республик – Рашидов и Кунаев так же, как Гейдар Алиев, пользуются огромным уважением своего

народа.

— Это был Ваш последний визит в Азербайджан?

— Нет. В конце 1989 года мне довелось расследовать дело на директора комбината No2 Надира Кулиева. Мне удалось доказать его невиновность и освободить из-под стражи. Как раз в это время проходили массовые манифестации, которые начинались от

здания МВД и тянулись до здания ЦК. Обстановка накалялась на глазах. В городе работали провокаторы из КГБ. Незадолго до ввода войск в Баку, которые привели к многочисленным жертвам, я покинул город, предчувствуя, чем всё это закончится. Говорю об этом только потому, что, начиная с 1986 года, я и мои коллеги из МВД и КГБ СССР, честные сотрудники этих структур, готовили докладные записки и докладывали в Политбюро ЦК КПСС. На все наши предложения, преследующие цель избежать край-

не негативных последствий, Михаил Горбачев, его ближайшее окружение и высшее руководство КГБ СССР не реагировали. Делайте выводы сами.

— Вы сейчас работаете адвокатом, почему вдруг такой поворот от следователя к адвокату? Чем Вы руководствуетесь, когда беретесь за дело?

— Внутренне, потенциально я был готов, поэтому нельзя говорить — «это дело я возьму, а этого дела я не возьму». Если ты профессионал, к тебе обращаются люди за помощью, значит, тебе доверяют. Я слушал Барщевского и других, которые берут дела или отка-

зываются. Это противоречит Закону об адвокатуре, адвокатской деятельности. Это как врач. Не получается так, что этого больного приму, а этого не буду принимать. Ты же адвокат, но вопрос упирается в другое. Когда ты берешься за дело, иногда возникает

сочувствие к людям, а порой, самое неприятное, когда изначально ты видишь нечестность человека, желание тебя обмануть. Это моральный груз, который тебя тяготит, когда ты остаешься один. Хорошо, что у меня есть жена, я могу с ней поделиться.

— Но Вы же можете отказаться?

— Отказаться я не могу. Так сложилось, что в последние 20 лет я занимаюсь адвокатской деятельностью. Ко мне обращаются журналисты за интервью, но они по-прежнему видят во мне следователя. Хотя адвокатских историй у меня больше. Я даже написал книгу и назвал ее «Следствие глазами адвоката».

Когда я раскрывал умышленные убийства или тяжкие преступления, и дела виновных передавали в суд, я получал моральное удовлетворение от того, что сделал очень нужное дело. Но в то же время я тяготился, потому что прекрасно понимал, что, как

минимум, три четверти моих подследственных хорошие, нормальные люди, которых система сделала такими. Когда я узнавал, что человек оступился, раскаялся и ему дают 9 лет, я не мог этого понять. Попался негодяй, пусть получает по заслугам, но когда я увидел неравенство… Я задаю себе вопрос в конце жизни — зачем я все это делал? Десятки и сотни жизни людей искалечил, выполняя какую-то важную функцию…На самом деле я понимаю, что никакой важной и нужной для государства функции у меня не было.

Поэтому я получаю моральное удовлетворение, когда, будучи адвокатом, несу людям добро, оправдательный приговор, снижение меры наказания.

— То есть Вы встали по другую сторону баррикад…

— Да, но как говорит моя жена — «Нет, следователь в тебе не умер, он всегда останется и остается». Когда я изучаю дело, иногда думаю: «Господи, ну что он сделал! Дурак, надо было все совершенно по-другому делать, он же все провалил!».

— Но Вам же помогает то, что вы следователь, вы понимаете, как будет действовать обвинительная сторона…

— Безусловно, я это дело знаю. Но я о другом. Я не рассуждаю как классический адвокат, это неправильно. Я просто заранее знаю, что будет дальше… И это чувство, что я сделал нужный и правильный шаг, не покидает меня и сейчас.

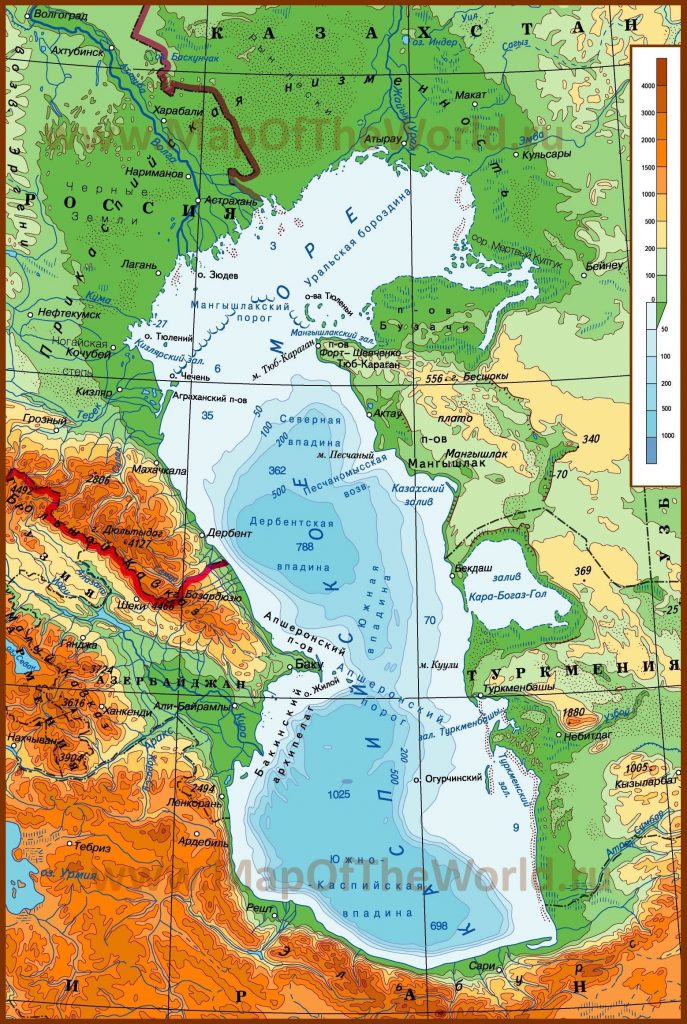

Значительно возросшее стратегическое значение Каспийского моря настоятельно требует от руководителей пяти прибрежных стран – России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана неотложного согласования и юридического оформления правового статуса этого уникального во всех отношениях водоема и обеспечения в этом регионе коллективных мер безопасности. Ведь Каспий располагается на стыке таких мировых центров, как Центральная Азии, Южный Кавказ и Средний Восток, за политическое влияние в которых и за доступ к их богатейшим минеральным ресурсам в последние годы основательно включились внешние силы, прежде всего США и их партнеры в ЕС. Надо ли говорить о том, что преследуемые ими эгоистические цели совершенно не сопрягаются с решением задач по сохранению здесь стабильности и формированию климата доверия в отношениях между расположенными в регионе государствами?

Значительно возросшее стратегическое значение Каспийского моря настоятельно требует от руководителей пяти прибрежных стран – России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана неотложного согласования и юридического оформления правового статуса этого уникального во всех отношениях водоема и обеспечения в этом регионе коллективных мер безопасности. Ведь Каспий располагается на стыке таких мировых центров, как Центральная Азии, Южный Кавказ и Средний Восток, за политическое влияние в которых и за доступ к их богатейшим минеральным ресурсам в последние годы основательно включились внешние силы, прежде всего США и их партнеры в ЕС. Надо ли говорить о том, что преследуемые ими эгоистические цели совершенно не сопрягаются с решением задач по сохранению здесь стабильности и формированию климата доверия в отношениях между расположенными в регионе государствами?

А. Синицын: — Конечно, нет. Давайте, будем откровенны. В части СМИ и социальных сетях проводиться не самая глубокая мысль — за всеми событиями в Карабахе стоит «мрачная фигура российского президента Путина». Большинство российских журналистов и фейсбуковых «аналитиков» во всем винят не менее «коварного президента Эрдогана». Вам не кажется, что обе позиции — это две стороны одной медали, которая называется «конспирологией обывателя». Именно обывателю повсюду мерещатся заговоры, тайны высокопоставленных особ, агенты влияния и пр. и пр.

А. Синицын: — Конечно, нет. Давайте, будем откровенны. В части СМИ и социальных сетях проводиться не самая глубокая мысль — за всеми событиями в Карабахе стоит «мрачная фигура российского президента Путина». Большинство российских журналистов и фейсбуковых «аналитиков» во всем винят не менее «коварного президента Эрдогана». Вам не кажется, что обе позиции — это две стороны одной медали, которая называется «конспирологией обывателя». Именно обывателю повсюду мерещатся заговоры, тайны высокопоставленных особ, агенты влияния и пр. и пр.

Затем участники мероприятия вошли во двор Ханского дворца. Здесь гостей встречали символический «хан дворца и его визири, придворные». Гости посмотрели комнаты Дворца, где повсюду встречали живые образы, напоминающие ханские времена.

Затем участники мероприятия вошли во двор Ханского дворца. Здесь гостей встречали символический «хан дворца и его визири, придворные». Гости посмотрели комнаты Дворца, где повсюду встречали живые образы, напоминающие ханские времена.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер отметил, что такие мероприятия служат дальнейшему укреплению дружественных связей между народами. Связи в экономической и культурной сфере придают импульс развитию. Верховный представитель сказал, что основная цель Альянса цивилизаций ООН заключается в расширении связей, возведении мостов между народами.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер отметил, что такие мероприятия служат дальнейшему укреплению дружественных связей между народами. Связи в экономической и культурной сфере придают импульс развитию. Верховный представитель сказал, что основная цель Альянса цивилизаций ООН заключается в расширении связей, возведении мостов между народами. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсеин Касеинов отметил, что Шеки является пятым городом, объявленным культурной столицей тюркского мира. Подчеркнув, что Шеки является родиной выдающихся поэтов, писателей, деятелей искусств, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ сказал: «Шеки известен в мире также древними историческими памятниками, вкусными сладостями и юмором. Все эти факторы сыграли важную роль в избрании Шеки культурной столицей тюркского мира».

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсеин Касеинов отметил, что Шеки является пятым городом, объявленным культурной столицей тюркского мира. Подчеркнув, что Шеки является родиной выдающихся поэтов, писателей, деятелей искусств, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ сказал: «Шеки известен в мире также древними историческими памятниками, вкусными сладостями и юмором. Все эти факторы сыграли важную роль в избрании Шеки культурной столицей тюркского мира».

В политической плоскости преимущества, достигнутые Баку, очевидны. Это видно, как говорится, невооруженным глазом, сказал в интервью

В политической плоскости преимущества, достигнутые Баку, очевидны. Это видно, как говорится, невооруженным глазом, сказал в интервью