Алиева Севиндж Исрафил гызы (г. Баку)

Алиева Севиндж Исрафил гызы (г. Баку)

доктор исторических наук, зав.отделом

«История азербайджано-российских отношений»

Института Истории Национальной Академии наук Азербайджана

a.sevemin.i@mail.ru

Аннотация

Тюркский язык долгое время являлся наиболее распространенным средством общения у народов Кавказа (огузы, хазары, печенеги, кыпчаки, Золотая Орда, Крымское ханство). Тюркский язык (азербайджанский язык) приобрел значение лингва-франка для народов Северного Кавказа в дороссийский период. В период существования на Кавказе Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) язык азербайджанских тюрков стал государственным и влияние его на Северный Кавказ еще более упрочилось. В царское время русский язык постепенно применяется и распространяется на Северном Кавказе. Но лишь в советский период утверждаются позиции русского языка, вытеснившего тюркский язык из сферы образования, делопроизводства и общения.

Ключевые слова: тюркский язык, Северный Кавказ, азербайджанский язык, русский язык, лингва-франка

Тюркский язык издавна являлся распространенным средством общения у народов мусульманского Кавказа. Топонимия Северного Кавказа, этнические названия Северного Кавказа в источниках дороссийского периода даются сквозь призму тюркских языков. В местах исторического проживания даже не тюркских народов (чеченцев, кабардинцев и т.д.) огромен удельный вес тюркских названий. Надо признать, что Кавказ с древних времен тесно связан с народами тюркского мира. По Кавказу – мировому пути сообщения — тюркские кочевые племена проникали на территорию бассейна Средиземного моря (гунны, огуры, сабиры, авары, oгузы, куманы, сельджуки, печенеги, кыпчаки).

Тюркский язык в XIвеке был языком тюркских племен печенегов и кыпчаков [Гадло, 1979, с.22; Плетнева, 1982, с.60-61]. С 1222 – 1223 годов на Кавказе появились вестники татаро-монголов, подчинившие в 1231 – 1240 годы Южный Кавказ. В управляемых монголами государствах основное население представляли тюркоязычные племена и народности [Алиева, 2010, с. 8-10]. По оценке С.А. Плетневой, на первом этапе формируются единая общая культура, единое мировоззрение (религия) и единый язык. На втором, появляются общие этнические черты, главные из которых – культура и язык. Появление союзов и объединений политических образований способствовали сложению в степях этнических общностей, которые считаются прообразами будущих народов. Единство этнической общности определялось прежде всего общим языком [Плетнева, 1982, с.40, 62, 72-73].

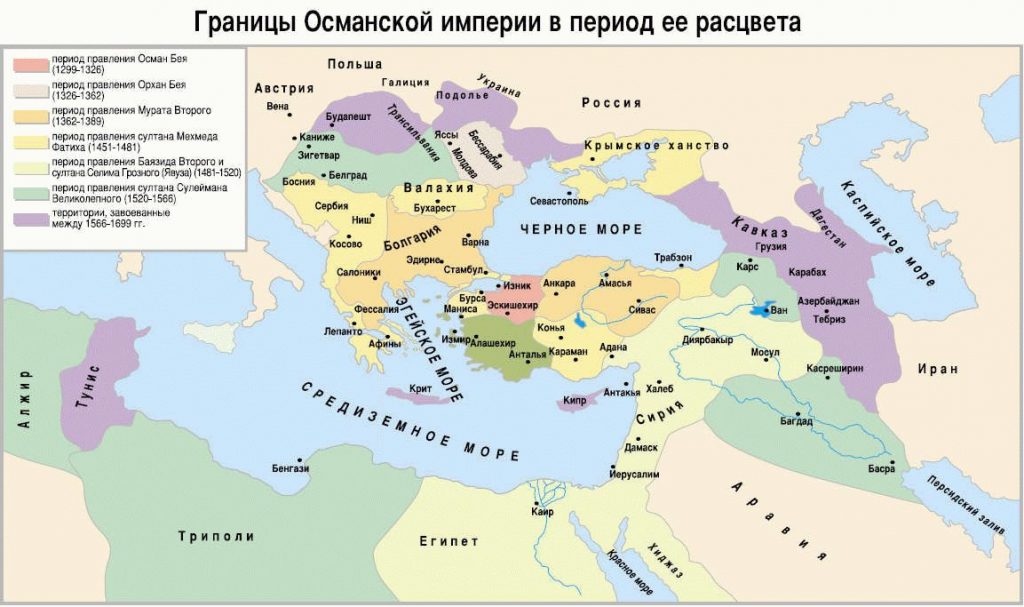

С распадом мощного тюркского государства Золотой Орды появились тюркские государства: ханства — Астраханское (60-е годы XV века), Крымское (с 1443 года), Казанское (с 1436 года), Казахское (с середины XV века), Сибирское ханство (со второй половины XV века), а также Большая Орда (со второй половины XV века), Ногайская Орда (с конца XIV века) и государство Абулхайр хана. В дальнейшем на территории Кавказа возникали различные государственные образования тюрков: Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. В середине XV века на Южном Кавказе усилилась Османская империя.

Тюрки коренным образом повлияли на ход военно-политической и экономической истории Кавказа и этнолингвистические характеристики многих народов этого региона.

На Северном Кавказе проживает значительное число представителей тюркских народов: азербайджанцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, поволжские татары, казанские татары, крымские татары, башкиры, казахи, ставропольские туркмены, ахыскинские турки, греки-урумы, и др. Из них четыре народа (кумыки, карачаевцы, балкарцы и ногайцы) являются коренным населением Северного Кавказа. Остальные тюркские народности испытали на себе те же исторические события, как и другие народы региона. Это придает им полное право относиться к тюркским народам Кавказского региона.

Существенные изменения в истории народов, в том числе тюркских, произошли в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Статус государственного языка в РФ наряду с русским получили 31 титульных народов России, в том числе 10 тюркских языков: алтайский, башкирский, карачаево-балкарский, кумыкский, ногайский, татарский, тувинский, хакасский, чувашский и якутский. Этот закон повлиял на развитие тюркских языков, применение их в системе образования, культурных сферах жизнедеятельности, в СМИ, в трудовой деятельности, и т.д. Однако, по оценке выдающегося тюрколога, доктора филологических наук, профессора А.Баскакова, некоторые тюркские языки, например, карачаево-балкарский, кумыкских, ногайский, и другие, хотя и имеют статус государственного, но из-за «относительной немногочисленности носителей и недостаточности высокого уровня структурного развития» не могут в должной мере применяться в сфере образования и квалифицированной трудовой деятельности. По мнению А.Баскакова, «альтернативой трайболизации тюркских народов может стать интеграция малочисленных тюркских этносов и субэтнических групп в близкородственные народы с развитыми письменными языками и социокультурной инфраструктурой — системой образования, СМИ, с сетью учреждений культуры» [Баскаков].

По арабским источникам X-XII веков, в Дербенте и прилегающих окрестностях говорили на тюркском языке. Известный историк начала XIX века Семен Броневский писал, что «татарские поколения, укоренившиеся в Кавказе с половины XIII до исхода XV столетия оставили явные знаки своего господствования в языке и нравах» [Броневский, 1823, с. 442-443; Путешествие Абу Хамида…, с. 26].

И в последующем татарский язык был «повсюду употребляемый». В последующем в Дербенте, Шемахе и Баку в школах преподавали арабский язык и фарси. Городские жители и грамотные чиновники говорили на фарси. Но общенародным языком всегда был татарский или азербайджанский язык. По сообщению С.Броневского, черкесы, не имевшие своей письменности, писали арабскими буквами (как и остальные народы Северного Кавказа), «татарским наречием, называемым тюркю, которое весьма употребительно у черкесов». С.Броневский отмечал, что кубачинцы употребляли арабский шрифт для написания «турецкого, татарского и собственно своего языка». Он также зафиксировал, что табасаранцев причисляли к дагестанским азербайджанцам (татарам), потому что они говорили «испорченным татарским и лезгинским наречием» [Броневский, 1828, с. 140, 459-460, 323-324, 347].

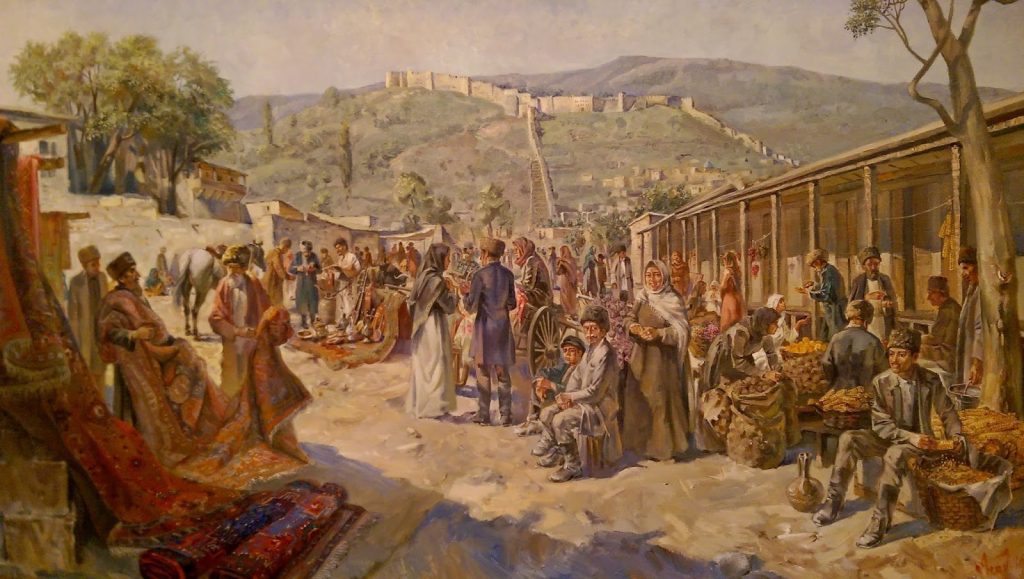

Путники, путешественники, торговцы, послы, благодаря знанию тюркского языка могли общаться с представителями полиэтничного Кавказа. Разноэтничные и разноязычные народы Дагестана применяли в общении друг с другом именно тюркский язык. Это обусловлено их историческими связями с азербайджанскими тюрками и нахождением долгое время в одном цивилизационном поле. Распространение азербайджанского языка среди народов Северного Кавказа связано с историей взаимоотношений народов современного Северного Кавказа и азербайджанскими тюрками, начиная с древнейших времен. Проникнув с севера через Дербентский и Аланский проходы на территорию Азербайджана (Аран, Ширван, Муган) тюркские и кавказские племена взаимодействовали с местным населением, передавая и заимствуя культурные и этнические особенности [Алиева, 2009, с. 30-37].

К началу XVIII века Азербайджанские земли, благодаря своему торгово-транзитному значению, стали ядром, притягивающим к себе близлежащие мусульманские, тюркские и кавказские народности. В первую очередь, это влияние проявлялось в отношении народов современного Северного Кавказа: кумыков и других многочисленных народов Дагестана, а также чеченцев, кабардинцев, осетин и пр. Территория Северного Кавказа в дороссийский период находилась в зоне экономического и политического влияния Азербайджанских политических образований. Экономические трудности и необходимость дополнительного заработка вынуждали представителей народов Северного Кавказа, как в одиночку, так и группами, устремляться на Южный Кавказ на сельскохозяйственные работы и наниматься на военную службу к азербайджанским ханам, в пограничные турецкие пашалыки и в Иран [Мамбетов, 1989, с. 58]. В то же время нередко представители народов Северного Кавказа, переселяясь на территорию Северо-Западного Азербайджана, образовывали совместные поселения с местными азербайджанцами.

По единодушному определению исследователей и современников, в целом по Дагестану, а в основном в Южном Дагестане на тюркском (азербайджанском) языке помимо собственно азербайджанских тюрков – коренного населения этого региона, общались и разговаривали также местные табасаранцы, лезгины, даргинцы и лакцы. О распространении и роли азербайджанского языка в Дагестане сообщали Д.Свечин, Н.К.Зейдлиц, Беккер, П.К.Услар, К.Ф. Ганн, А.М.Дирр, и др. [Дирр, 1909, с. 549; Услар, 1881, с. 72, 98]. Как известно, историк XIX века Гасан Алкадари написал свое знаменитое сочинение «Асари Дагестан» на азербайджанском языке [Османов, 2006, с. 4].

Еще в позднее средневековье и новое время российский двор переписывался с владельцами Северного Кавказа на тюркском языке, который служил также для написания грамот и других документов [Алексеева, 1991, с. 73]. Тюркский язык служил на Кавказе межэтническим средством общения. По свидетельству лингвиста-ориенталиста Ю.Клапрота, путешествовавшего по Кавказу в 1807-1808 годы, «татарский язык, как и во всей Западной Азии, широко распространен по Кавказу; его понимают как черкесы и осетины, так и чеченцы и лезгины» [Клапрот, 1967, с. 108]. По оценке Семена Броневского, «Татары (читай «азербайджанцы» – С.А.) оставили в Кавказе неизмеримую память своего господствования в языке, которая и до ныне в общем употреблении у всех почти Кавказских жителей» [Броневский, 1828, с.227].

По данным З.Джавадовой, к началу XIX века 2/3 населения Джаро-Белоканского региона Азербайджана были тюркоязычными. На тюркском языке говорили жители селений Чобанкол, Кеймур, Базар, Алмалы, Ляляли, Гёйлер, Бояхмедли, Бёюк Лахыдж, Кичик Лахыдж, Кюрдемир и др. [Cavadova, 1999, 257-258].

Даже у чеченцев на правобережье Терека было множество деревень с тюркским названием: Каш-Гельды, Курчи-аул, Науруз-аул, Нуим-берди, Ойсунгур, Истесу (400 дворов) под общим названием Алты-качалык («шесть деревень»). По материалам С.Броневского они были основаны аксаевскими владельцами (кумыками) [Броневский, 1828, с. 175-176].

А.А.Бестужев-Марлинский в одном из своих сочинений, вышедшем под называнием «Красное покрывало», отмечал, что с азербайджанским языком, «как с французским в Европе, можно из конца в конец пройти всю Азию» [Марлинский, 1976, с.272].

По материалам А.А.Бакиханова, «четыре деревни табасаранские – Магарты, Маграга, Хучни и Чирах, все магалы Улуч и Терекеме, по обеим сторонам Дербента, равно и как сам город, магалы Тип, Мюскюр, Шабран, город Кудиал (Куба) и остальные магалы Ширванские с Сальяном, шесть деревень бакинских терекеме и весь уезд Шекинский говорят на языке тюрки…» [Бакиханов, 1991, с. 24-25; Гаджиева, 1999, с. 8-9, 22-24; Русско-дагестанские отношения…, 1988, с. 86].

В первой половине XIX века на Северном Кавказе многие национальные общественные деятели и просветители одинаково прекрасно владели своим собственным родным языком, а также тюркским, русским, турецким, арабским и персидским языками. Например, хаджи Мухаммед Шарданов- секретарь Верхнего Моздокского пограничного суда, его сын Якуб, лидер шариатского движения в Кабарде Адиль Гирей Атажукин [Туганов, 1998, с. 8-9]. Один из авторов ХIX века писал: «С введением магометанства черкесы пишут на своем языке арабскими буквами. Один из узденей, занимающийся разным торгом на Горячих Водах, известный всем приезжим Шора, намеревался представить правительству … успел выучить – сколько можно в здешнем краю – пяти языкам, кроме природного: арабскому, который по справедливости считается на Востоке не только священным, но и ученым; татарскому, или турецкому, который от древнего монгольского владычества, не менее от позднейшего распространения суннитского вероисповедания, в таком же общем употреблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Европе; абазинскому, в котором вопреки некоторым ученым не находит кабардинский филолог никакого сходства с черкесским; персидскому и русскому. Один из них стали ему известны в школе кумыцкой, заведенной в деревне Эндери…» [Нечаев, 2001, с. 103-104].

Российская администрация в Дагестане по началу до распространения русского языка и даже еще в 1930-е годы пользовалась услугами переводчиков-азербайджанцев или людей, знающих азербайджанский язык, как наиболее распространенный на Кавказе. Распространение азербайджанского языка в целом в Дагестане, не только в районах, приграничных с этнической территорией азербайджанцев в Южном Дагестане, обусловлено ходом исторических процессов, торгово-экономических и культурных взаимосвязях. Азербайджанский язык являлся средством общения народностей лезгинской группы, части аварцев, лакцев, татов и др. [Алиева, 2008, с. 162-169].

По результатам исследования академика В.В.Бартольда, на прибрежной равнине Дагестана «говорили большей частью по-тюркски, в Дербенте и вокруг него – на азербайджанско-турецком языке, а в северных районах – на западнотюркских диалектах кумыков и ногайцев». В.В.Бартольд отмечал, что «сейчас (т.е. в его время – А.С.) повсеместно получает перевес азербайджанский язык как письменный» [Бартольд, 1965, с. 417].

О значительной роли тюркского языка как основного средства общения на Кавказе, свидетельствует и использование тюркских – ногайского и кумыкского языков у народов Северного Кавказа [Волкова, 1989, с. 207].

Многие исследователи сошлись во мнении о «внушительной доле тюркизмов в лезгинском (языках лезгинской группы), даргинском, лакском и других языках» [Алексеева, 1964, с. 160; Гаджиева, 1958, с. 113; Ризаханова, с. 7].

Исследователи выделяли несколько этноконтальных зон на Северо-Восточном Кавказе, в частности, даргино (кайтаго)-азербайджанскую, лезгино-азербайджанскую (дагестанские азербайджанцы), табасарано-азербайджанскую, азербайджано-татскую, а также межрегиональную цахуро-рутуло-лезгино-азербайджанскую зону и др. Так, по результатам исследования Г.А.Сергеевой, азербайджанский язык был широко распространен среди жителей современного Дагестана и у некоторых из них, например, табасаранцев, рутульцев, и др. получил роль второго языка, а у татов – и вовсе вытеснил родной язык. Так, в Дербентском районе в с. Рукель таты говорили только на азербайджанском языке, а с. Митаги на двух языках: азербайджанском и татском, а в с. Гимейди жители только двух кварталов помнили татский язык. В цахуро-рутуло-лезгино-азербайджанской контактной зоне на азербайджанском языке как традиционном языке общения всех народов лезгинской группы говорили все. По материалам Г.А.Сергеевой, цахуры даже в кругу семьи говорили на азербайджанском языке, а рутульцы легко переходили на него в кругу лезгин и цахур. Этнические группы будугцев, хыналыгцев и крызов, живущие в Азербайджане, издавна пользуются азербайджанским литературным языком [Сергеева, 1989, с. 102, 127].

По оценке дагестанских исследователей, у табасаранцев в названиях одежды было много заимствований из тюркских языков. На северных табасаранцев оказала влияние и азербайджанская кухня. Заимствования заметны в употреблении ряда блюд: «долма», «бозбаш», «довга», «пити», и др. Между табасаранцами и азербайджанцами заключались межнациональные браки. На основании долговременных и устойчивых экономических и культурных связей с азербайджанцами, табасаранцы заимствовали также некоторые обычаи. Так, приветствуя гостя, они по-азербайджански говорили и говорят: «Хошгельди!» (Добро пожаловать!) [Булатов, Гашимов, Сефербеков, 2004, с. 107, 111, 129, 142, 192, 194].

Азербайджанский язык преобладал в восточной части этнической территории лезгин: в восточной оконечности нынешних Касумкентского и Магаррамкентского районов, примыкающих к территории дагестанских азербайджанцев (сел.Белиджи, Нюгди, Рубас и др.). Практически все лезгины знали (да и ныне знают) азербайджанский язык. По оценке Г.А.Сергеевой, «укреплению позиций азербайджанского языка среди лезгин Дагестана способствовали и их устойчивые контакты (экономические, семейно-бытовые) с населением Северного Азербайджана» [Сергеева, 1989, с. 104-105, 107]. По ее исследованиям, в табасарано-азербайджанской зоне азербайджанский язык завоевал настолько прочное место, что вытеснил родной. Л.Загурский в 1870-е годы отмечал, «табасаранцы уже забывают все более и более свой родной язык, уступающий место азербайджанскому наречию» [Сергеева, 1989, с. 107]. Г.А.Сергеева установила, что для табасаранцев азербайджанский язык стал родным не только из-за близкого соседства, но и из-за тесных экономических и семейно-бытовых связей (смешанные браки). Азербайджанский язык прочно завоевал позиции языка-посредника у народов Северного Кавказа при торговых делах в общении с азербайджанцами, в частности, дербентскими [Сергеева, 1989, с. 107].

Азербайджанский язык был общераспространен не только среди ближайших соседей азербайджанцев в Дагестане, но и среди отдаленно живущих лакцев. Лакцы, особенно ремесленники и торговцы, в поисках заработка регулярно отправлялись в Азербайджан. Так поступали, в частности, жители с.Хосрех. Интересно, что пройти в Азербайджан они могли через земли агулов, но не знали агульского языка, а употребляли и среди них азербайджанский. По-азербайджански говорили также арчинцы, среди которых были отходники, отправлявшиеся на заработки в Азербайджан [Ризаханова, 2001, с. 126, 156; Сергеева, 1989, с. 108-112].

Итак, на распространение азербайджанского языка оказало влияние совместное и соседское проживание азербайджанцев с народами Северного Кавказа: табасаранцами, лаками, и другими.

Надо отметить, что сами азербайджанские тюрки говорили на тюркском языке, который считался, по определению М.Э.Расулзаде, «языком простонародья и крестьян» [Расулзаде, 2010, с. 24].Разговорный азербайджанский (тюркский) язык использовался широко и в прилегающих к Азербайджану районах Северного Кавказа.

По словам азербайджанского публициста Мухаммеда Шахтахтинского, редактора-издателя газеты «Шярги Рус», его газета на азербайджанском языке распространялась по всему Кавказу [РГИА, л. 42 об.]. По результатам исследования Е.Вейденбаума, азербайджанский язык – «международный язык для всего восточного Закавказья. Каждый год он делает новые захваты среди горцев Дагестана, влияя на туземные языки и вытесняя их мало-помалу». Так, в частности, азербайджанский язык хорошо знали табасаранцы. Е.Вейденбаум установил, что табасаранцы «усвоили адербайджанское наречие… вследствие близкого соседа и постоянных сношений с тюркскими племенами прикаспийской плоскости» [Вейденбаум, 1914, с. 101-102, 105, 107].

К.Закуев, на страницах газеты «Ачык Сёз» справедливо рассудил, что «касается народа, массы, то среди них получил право гражданства в качестве международного языка тюркский язык. Последний среди них настолько сильно вкореняется, что дагестанские мусульмане тюркский язык начинают считать за свой национальный, отводя своему родному языку второстепенное значение. В настоящее время на склонах высоких дагестанских гор не найдется ни одного дагестанца, который бы не был способен к выражению своих мыслей на тюркском языке» [Каспий].

В XIX – начале ХХ века на зимние азербайджанские пастбища Ширака отгоняли свой скот не только азербайджанцы, но и картлийцы, кахетинцы, кистинцы, пшавы, мтиулы, гудамкаранцы, мохевцы, тушины и дагестанцы. Тушины и др. арендовали земли у азербайджанцев. Поэтому их дети учили с детства азербайджанский язык, в основном направляясь на жительство в семьи кунаков-азербайджанцев. В азербайджанские семьи определяли своих детей также кистины. Ребенок становился кунаком хозяев дома. По справедливому замечанию Н.Г.Волковой, межэтнические контакты в Шираке вели к взаимообогащению хозяйственных традиций, установлению куначеских связей, развитию двуязычия [Волкова, 1989, с. 168-169, 183; ; ГААР, л. 38, 39, 41, 53, 53 об., 54, 57, 57 об., 58, 83, 93, 105; ГААР, л. 7, 12].

В начале ХХ века российские власти констатировали процесс «отатаривания» в Дагестанской области. Тюркский язык стал доминирующим на плоскости и в предгорьях. Прогнозировалось, что очередь дойдет и до Нагорного Дагестана, что связывалось с открытием разными просветительско-благотворительными обществами и отдельными зажиточными татарами (речь, конечно же, шла об азербайджанцах, которых российские власти именовали татарами) школ с преподаванием на татарском языке, распространением среди населения газет на татарском языке о Кавказе и открытием национальных типографий [Алиева, 2010, 516]. Так, в Темир-Хан-Шуре функционировала такая школа с общежитием для мальчиков со всего Дагестана. Власти опасались, что начнется «отатаривание» всего Нагорного Дагестана. Азербайджанский меценат Г.З.Тагиев основал в Темир-Хан-Шуре еще одну аналогичную школу. В этой школе обучение осуществляли азербайджанские преподаватели, получившие образование в Стамбуле [АПДУПАР, л.195-198.].

В период Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) правительственным постановлением от 27 июня 1918 года азербайджанский язык получил статус государственного языка Азербайджанской Республики. Но при этом временно допускалось употребление русского языка в государственных учреждениях [АДР, 1998, с.66].

После провозглашения АДР М.Э.Расулзаде отмечал, что азербайджанцы – часть большой семьи тюркских народов, но самостоятельная нация. На 67-ом заседании 26 августа 1918 года М.Э.Расулзаде заявил, что преподавание тюркского языка будет повсеместно [AXC, c.9-18]. В декабре 1919 года была принята программа об обязательном обучении в школах Азербайджана османского диалекта («принцип политическая раздельность при культурной близости»). В марте 1919 года была создана специальная комиссия для перевода азербайджанской письменности с арабской на латинскую графику. Для закупки книг на тюркском языке было выделено 1 млн.манатов [AXC, c. 22].

В период АДР позиции тюркского языка на Северном Кавказе, особенно в сопредельном Дагестане, были особенно сильны. АДР оказывало как моральную, так и финансовую и материальную помощь Горской республике. Турецкие офицеры и аскеры на Северном Кавказе без каких-либо проблем общались с горцами. Тесное сотрудничество с горцами, их постоянные приезды в Баку и взаимодействие с Азербайджанским Правительством и Парламентом способствовало восприятию азербайджанской действительности, идей и националистических настроений. Тесное взаимодействие, сотрудничество и даже проекты слияния и объединения АДР и Горской республики, сближали мусульманские народы этих двух республик. И, несомненно, крепли позиции азербайджанского языка на Северном Кавказе и особенно в Дагестане. Этот процесс был прерван и повернут вспять русификаторской политикой, на этот раз советского правительства.

После установления советской власти в Азербайджане начались гонения на азербайджанский язык. Он постепенно вытеснялся из правительственных учреждений. В работе Наримана Нариманова «К истории нашей революции в окраинах», отмечалось, что в собственной столице «азербайджанские тюрки поневоле должны обращаться устно и письменно к служащим Баксовета на русском языке, так как русские, евреи и армяне не говорят на тюркском языке…». По замечанию Н.Нариманова, азербайджанские тюрки не испытывали такого притеснения даже во времена существования городской Думы».

Как следствие, этот процесс затронул и северокавказский регион. Позиции тюркского языка были сильны в дороссийский период и не были полностью вытеснены даже в царское время.

В советское же время этот вопрос принял политическую окраску.

В первые годы советской власти в Дагестане, как и в остальных национальных регионах Северного Кавказа, остро обсуждался вопрос о замене арабского языка, используемого мусульманскими народами Кавказа при письме в делопроизводстве, написании книг на арабском шрифте ногайцами, кумыками, и другими народами Северного Кавказа. Пленум обкома партии в ноябре 1923 года принял решение о языке народов Дагестана: принять единый государственный язык – тюркский язык. Это мнение разделяли руководители Дагестана Н.Самурский, Д.Коркмасов, К.Мамедбеков и др., полагавших, что тюркский язык является наиболее массовым [Алиева, 2010, c.517-519].

Самурский и Коркмасов говорили между собой на кумыкском языке. По воспоминаниям современников тюрко-кумыкский язык был «самый распространенный язык в Дагестане и, наряду с русским, признанный язык общения» [Нансен, 2003, с. 478].

На совещании по вопросам языка и алфавита 26 июня 1926 года в Дагестанском обкоме партии, Председатель Совнаркома Дагестана (1921-1931) Д.Коркмасов и Нарком финансов (1925-1928) К.Мамедбеков требовали введения тюркского языка в Дагестане. Против выступил заместитель Председателя Совнаркома ДАССР, нарком Просвещения и финансов республики, заместитель народного комиссара финансов ЗСФСР С.Габиев и другие, отмечавшие, что аварцы и даргинцы не понимают тюркский язык, и настаивавшие на принятии в качестве государственного – русского языка. На совещании было принято решение об объявлении государственным языком в ДАССР тюркского языка [Ханбабаев, 2007, с. 89-91].

По оценке Н.Самурского, русский язык не мог быть культурным языком народов Дагестана. По его мнению, это было связано с негативным отношением к русскому языку в горском обществе, ассоциировавшемуся с царской политикой угнетения и насильственной русификацией, а также могло вызвать яростное недовольство мусульманского духовенства, с мнением которого в Дагестане нельзя было не считаться. Тюркский язык, как отмечал Самурский, «как язык мусульманских масс, не может встретить таких препятствий. Тюркский язык, употребленный как оружие к достижению светской образованности в горах, один только способен поколебать господство арабской схоластики и фанатизма. Советский учитель, несущий знания на тюркском языке, явится грозой для мулл и кадиев, от этих знаний они уже не смогут отпугнуть население призраком «огяурения».

Образованность на тюркском языке, аргументировал Н.Самурский, позволила бы Дагестану как восточной стране быть ближе к странам Востока, который «весь либо говорит на тюркском языке, либо понимает его» для распространения революционных идей.

Н.Самурский предложил решить проблему языка в Дагестане так:

— ввести первоначальное обучение на материнском языке

— на второй год обучения школы I ступени перевести на тюркский язык, либо по выбору населения, на русский.

— в школах II ступени устанавливалось обязательное обучение русского языка.

При этом обязательно в делопроизводстве должно было сохраняться использование двух государственных языков: тюркского и русского.

По мнению Н.Самурского, «тюркский язык, как язык мусульманских масс», не мог встретить препятствия в распространении в отличие от русского языка и даже способствовал бы тесной связи с народами Ближнего Востока. Н.Самурский считал, что тюркский и русский языки постепенно приведут к замене всех остальных языков в Дагестане и слиянию многочисленных народов Дагестана. Тюркский язык оставался в школьных программах: дети изучали родной, русский и тюркский языки одновременно [Самурский, 1925, 134-135, 241-243].

Февральский пленум обкома партии 1928 года принял резолюцию «О языке и алфавите», в котором признавалось одновременное существование трех языков: родного, тюркского и русского. Был принят новый дагестанский алфавит на латинской основе для аварского, лезгинского, кумыкского, азербайджанского, лакского, татского языков, позже (1931) – для табасаранского языка.

Курс на введение тюркского языка единым в Дагестане продолжался до 1930-х годов, когда Д.Коркмасов и А.Тахо-Годи были освобождены от занимаемых ими должностей в руководстве Дагестана. Проводимый курс в отношении тюркского языка был признан ошибочным. В 1930-е годы началась кампания по внедрению русского языка. В постановлении бюро Дагобкома ВКП(б) от 15 августа 1937 года «О языке обучения в национальных неполных средних и средних школах ДАССР» говорилось уже о преподавании русского языка в неполных средних школах, начиная с пятых классов.

В 1937 году Самурский был обвинен в национализме и пантюркизме, его работа была названа «разрушительной». По решению бюро Дагестанского областного комитета ВКП(б) от 30 сентября 1937 года, Самурский был обвинен как один из идеологов и руководителей контрреволюционной буржуазно-националистической группы в Дагестане и исключен из рядов ВКП (б) [Самурский, 1925, c.446 — 449].

В 1938 году дагестанская письменность была заменена кириллицей, что сыграло важную роль в последующем, приблизив кавказские народы к русской культуре и ментальности. Аналогичный процесс происходил на всем советском пространстве, в том числе и в самом Азербайджане. Ни в коем случае не умаляя значения языка А.Пушкина и Ф.Достоевского, ставшего проводником европейской и всемирной литературы, средством общения тысяч народов постсоветского пространства, следует также отметить, что это привело кавказские народы к отчуждению от всетюркской культуры и цивилизации. К.М.Ханбабаев, специально изучивший эту тему, вскрыл малоизвестные документы о процессе замены тюркского языка на русский. В своей работе он отмечает, что тюркский язык оставался в школьных программах: дети изучали родной, русский и тюркский языки одновременно [Ханбабаев, 89-97].

В самом Азербайджане тюркский язык (азербайджанского языка) вытеснялся. Он вытеснялся из государственных органов, высшей школы, научных центров и т.д.

В целом, тюркский язык, выполнявший функцию средства международного и межэтнического общения, постепенно лишался этого своего статуса.

Итак, лишь с распространением русского языка, в основном в советское время, роль азербайджанского языка несколько уменьшается. В советское время азербайджанский язык сохранял значение традиционного языка общения среди народов Северного Кавказа, хотя с распространением русского языка роль и степень употребления азербайджанского языка несколько изменилась. По переписи 1926 года, табасаранцы и таты называли азербайджанский язык своим родным языком. Лезгины и народы лезгинской группы продолжали считать азербайджанский язык вторым языком. Лезгины, цахуры, рутульцы общались между собой на азербайджанском языке. До начала 1950-х годов цахуры и рутульцы учились в школе на азербайджанском языке. По материалам Г.А.Сергеевой, особенно сильные позиции азербайджанский язык занимал у цахуров. Так, в 1952 году по-азербайджански говорило 88% населения, а в 1982 году – 87,9%, что указывало на устойчивое положение азербайджанского языка [Сергеева Г.А., с. 91-93, 98– 99, 113, 115, 120-121, 128-130]. Известный этнограф Л.Лавров, побывав в 1959 году в Табасаранском районе, писал: «Табасаранский язык постепенно вытесняется азербайджанским, который в районе знают почти все… Так как азербайджанские селения Аркит, Арак, Ерси носят табасаранские названия, то можно думать, что раньше в них говорили по-табасарански. На протяжении всей истории речь тюркоязычных народов, войдя в контакт с местным языком, в силу ряда причин одержала верх над табасаранской речью» [Сергеева, 1989, с.89-130].

Русский язык стал связывать Кавказский регион: делопроизводство, межнациональные контакты, научное сотрудничество, смешанные семьи, и т.д. Тем не менее, азербайджанский язык сумел удержать статус языка межнационального общения и по сей день, несмотря на большое влияние русского языка в Кавказском регионе в советское время.

Азербайджанцы Дербента и его окрестностей используют азербайджанский язык только на бытовом уровне.

В Конституции Дагестана 1994 года ни один из языков многочисленных народов этой республики, в т.ч. и азербайджанский, не выделяется в качестве официального. По Конституции, все языки Дагестана обладают государственным статусом.

Статус государственного языка в Дагестане получили языки, имеющие стандартизованную письменность, в т.ч. азербайджанский язык. Надо отметить, что кумыкский и ногайский языки также в списке государственных языков. Если аварский язык был средством межнационального общения в горных аулах Дагестана, то азербайджанский – на юге Дагестана, а кумыкский – в ее равнинной и предгорной частях [Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств в Российской Федерации. 2012, с. 63.].

В свете положений части II (слабо защищенный язык) Рамочной Конвенции по меньшинствам и европейской языковой Хартии, «статус азербайджанского языка подлежал установлению в процесс моделирования и на основе его итогов». Надо отметить, что дагестанские ученые и общественность выступили против результатов экспертизы и из-за опасения негативной реакции в обществе на отчет по моделированию в Дагестане, который поэтому не был опубликован. В целом азербайджанский язык был отнесен к «инфраструктурно более сильным» языкам [Там же, с. 23, 69, 72]. Статус государственного языка на уровне субъектов РФ азербайджанский язык не получил. Однако, азербайджанский язык – основной язык другого государства (Азербайджана), распространен на территории Российской Федерации, т.к. азербайджанцы компактно и длительно живут на территории РФ. По мнению европейских экспертов, азербайджанский язык (в т.ч. и как один из государственных языков в Республике Дагестан) должен быть удостоен статуса государственного языка РФ. Азербайджанский язык (на территории Дагестана) был отнесен под действие Части III (статусный подход) [Там же, с.3-4, 7, 15.].

Итак, на протяжении веков тюркский язык играл роль лингва-франка в Южном Дагестане и широко использовался на всем Северном Кавказе. Нахождение долгое время в системе российского государства привело к тому, что народы Азербайджана и Северного Кавказа стали общаться друг с другом на русском языке. На сегодняшний день тюркские народы Северного Кавказа, в том числе азербайджанцы, проживающие в этом регионе, – это часть российского общества. Напоминанием о тюркской принадлежности является язык, памятники архитектуры и некоторые элементы культуры, соблюдаемые представителями тюркских народов Северного Кавказа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1979, с.22;

2. Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. Поиски исторических закономерностей. М.: Наука, 1982, с. 60-61.

3. Севиндж Алиева. Ногайские тюрки. Баку: Шарг-Гарб, 2010, с.8-10.

Баскаков А. Тюркские языки: судьбы и прихоти// http://www.tatmir.ru/article.shtml?article

4. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. Часть вторая. М., 1823, с. 442-443;

5. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу/Публ. О.Г.Большакова, А.Л. Монгабта. М., 1971, с. 26.

6. Алиева С.И. Азербайджанский язык на Северном Кавказе// Современные процессы в российской социологии, экономике, исторической науке. Сборник научно-практической конференции с международным участием. Кизляр, 2009, с.30-37.

7. Мамбетов Г.Х. Из истории экономического развития народов Северного Кавказа в XVIII в.// Вопросы истории и историографии Северного Кавказа (Дореволюционный период). Нальчик, 1989, с. 58.

8. Дирр А.М. Грамматика удинского языка с предисловием, оглавлением, поправками и дополнениями// СМОМПК. Тифлис, 1904. Вып. ХХХIII, IV, предисловие; Дирр А.М. Антропологический и этнографический состав кавказских народов// Кавказский календарь на 1910. Тифлис, 1909. IV Статистический отдел, с.549;

9. Услар П.К. Древние сказания о Кавказе// Сборник сведений о Кавказских горцах. Вып. Х. Тифлис, 1881, с. 72, 98.

10. Османов А.И. Вступительное слово// Гасан Алкадари. Ученый, поэт, просветитель. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2006, с. 4.

11. Алексеева Е.П. Истоки дружбы народов Северного Кавказа с русским народом (IX– XVII вв.)// Вопросы археологии и истории Карачаево-Черкесии (Сборник научных трудов). Черкесск, 1991, с. 73.

11. Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг.// Осетины глазами русских и иностранных путешественников (XIII-XIX вв.). Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1967, с. 108.

12. CavadovaZ.Ə. Şimal-qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat). B.: Altay, 1999, с. 257-258.

13. Марлинский А.А. Повести и рассказы. М., 1976, с. 272.

14. Бакиханов А.А. Гюлистан-и Ирам/ Редакция, комментарии, примечания и указатели З.М. Буниятова. Баку, 1991, с.24–25;

15. Гаджиева С. Ш. Дагестанские азербайджанцы. XIX – XX в. Историко-этнографическое исследование. М., 1999, с. 8 – 9, 22 — 24;

16. Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в. Сборник документов. М., 1988, с.86.

16. Туганов Р.У. История общественной мысли кабардинского народа в первой половине XIX века. Нальчик: изд центр «Эль-фа», 1998, с.8-9.

17. Нечаев С.Д. Отрывки из путевых заметок о Юго-Восточной России// Русские авторы XIXвека о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Т.1. Нальчик: издательский центр «Эль-Фа, 2001, с. 103-104.

18. Севиндж Алиева. Распространение Азербайджанского языка среди народов Северного Кавказа// Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyasi. Bakı, 2008, № 3, с.162-169.

19. В.В.Бартольд. Т. 3. Дагестан// Работы по исторической географии. М.: Наука, 1965, с 417.

20. Волкова Н.Г. Этнокультурные контакты народов Горного Кавказа в общественном быту (XIX – начало XX в.)// Кавказский этнографический сборник. IX. Вопросы исторической этнографии Кавказа. М., 1989, с.207.

21. Алексеева В.П. Некоторые вопросы происхождения народов Дагестана в свете антропологии Северного Кавказа// Ученые записки Института истории, языка и литературы Даг. ФАН СССР. Т. 13. Махачкала, 1964, с.160;

22. Гаджиев А.М. Происхождение народов Дагестана. М., 1958, с. 113;

23. Ризаханова М.Ш. Лезгины. XIX – начало XX в. Историко-этнографическое исследование. Махачкала: Изд. дом «Эпоха», с. 7.

25. Сергеева Г.А. Межэтнические связи народов Дагестана во второй половине XIX – XX в. (этноязыковые аспекты)// Кавказский этнографический сборник. IX. Вопросы исторической этнографии. М., 1989, с.102, 127.

26. Булатов Б.Б., Гашимов М.Ф., Сефербеков Р.И. Быт и культура табасаранцев в XIX – XX веках. Махачкала, 2004, с. 107, 111, 129, 142, 192, 194.

27. Ризаханова М.Ш. Гунзибцы. XIX-начало XX в. Историко-этнографическое исследование. Махачкала: ММАЖ ДНЦ РАН, 2001, с. 126, 156;

28. Расулзаде Мамед Эмин. Сборник произведений и писем / Сост., предисл. и примеч. С.Исхаков. Москва: Флинта, 2010, с.24.

29. РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 66. Л. 42 об.

30. Вейденбаум Е. Путеводитель по Кавказу. Очерк этнографии Кавказского края// Весь Кавказ. Отд. III. Баку, 1914, с. 101 – 102, 105, 107.

31. Каспий, 5 (18) мая 1917, № 99.

32. ГААР. Ф. 2502 Оп. 1. Д. 20. Л. 38, 39, 41, 53, 53 об., 54, 57, 57 об., 58, 83, 93, 105;

33. ГААР. Ф. 379. Оп. 2. Д. 1234. Л. 7, 12.

34. Севиндж Алиева. Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII-начало XXI вв.). Баку, 2010, c.516.

35. АПДУПАР. Ф. 276. Оп. 8. Д. 269. Л. 195-198.

36. Азербайджанская Демократическая Республика. Баку: «Елм», 1998, с.66.

37. AzərbaycanXalqCumhuriyyəti (1918-1920). Parlament (II kitab Stenoqrafik hesabatlar)…, с.22.

38. Из книги Нансена Ф. «Глазами друга» (Из книги «Через Кавказ на Волгу»)// Документы и материалы. Из книги Нажмутдин Самурский (Эфендиев). Книги, статьи, документы, исследования. Махачкала: ГУП «Даг.кн.из-во», 2003, с. 478.

39. Ханбабаев К.М. Нажмутдин Самурский (Эфендиев) – видный общественно-политический и государственный деятель Дагестана. Махачкала: Изд.дом «Народы Дагестана», 2007, с. 89-91.

40. Самурский Н. (Эфендиев). Гражданская война в Дагестане. Махачкала, 1925.

41. Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств в Российской Федерации. М., 2012, с. 63.

Церковь «Слово Жизни» и есть то самое место, где можно найти определение этого слова.

Церковь «Слово Жизни» и есть то самое место, где можно найти определение этого слова.

Вторая Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2016 открылась во вторник, 27 сентября, в Baku Expo Centre. Выставка представляет собой грандиозную демонстрацию новинок азербайджанского оборонно-промышленного комплекса, а также разработок и оружия промышленных структур зарубежных стран. Выставка ADEX проводится в Азербайджане во второй раз, но уже стала самой масштабной и значимой в регионе. В этом году в выставке представлена продукция 216 компаний из 34 стран. Кроме демонстрации новинок вооружения, ADEX является уникальной диалоговой площадкой для представителей оборонных ведомств различных государств, производителей и специалистов. Выставку посещают десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья.

Вторая Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2016 открылась во вторник, 27 сентября, в Baku Expo Centre. Выставка представляет собой грандиозную демонстрацию новинок азербайджанского оборонно-промышленного комплекса, а также разработок и оружия промышленных структур зарубежных стран. Выставка ADEX проводится в Азербайджане во второй раз, но уже стала самой масштабной и значимой в регионе. В этом году в выставке представлена продукция 216 компаний из 34 стран. Кроме демонстрации новинок вооружения, ADEX является уникальной диалоговой площадкой для представителей оборонных ведомств различных государств, производителей и специалистов. Выставку посещают десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья.