Резюме: Еще недавно доминирование Запада казалось абсолютным, но роли учителя и ученика, лидера и отстающего не закреплены здесь раз и навсегда. Все более острым будет соперничество в интерпретации реальности, производстве смыслов и трансляции

Резюме: Еще недавно доминирование Запада казалось абсолютным, но роли учителя и ученика, лидера и отстающего не закреплены здесь раз и навсегда. Все более острым будет соперничество в интерпретации реальности, производстве смыслов и трансляции

Почти четверть века разделяют два символических совпадения, каждое из которых свидетельствовало о тектонических сдвигах в мировой политике. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще подписан договор, прекративший существование Союза Советских Социалистических Республик. На следующий день в Маастрихте лидеры двенадцати западноевропейских государств согласовали «Договор о Европейском союзе». 23 июня 2016 г. большинство избирателей Соединенного Королевства высказались за выход Великобритании из Евросоюза. И в то же время в Ташкенте подписаны меморандумы о присоединении Индии и Пакистана к действующим конвенциям Шанхайской организации сотрудничества, которая в результате этого расширения объединит страны, где проживает почти половина человечества.

Разумеется, не стоит поддаваться соблазну упрощенных оценок: Brexit не означает заката Европы. Однако было бы ошибкой недооценивать значимость изменений, означающих восхождение Большой Евразии.

Большая Евразия: долгосрочные стратегии и самоорганизация

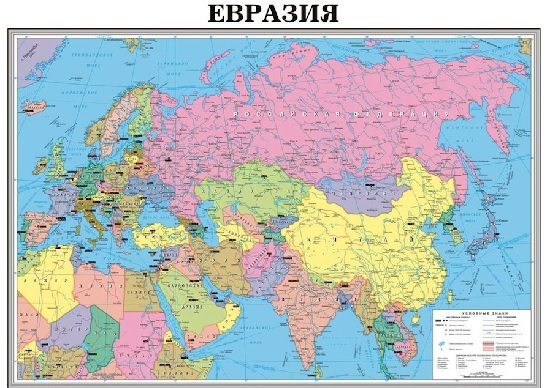

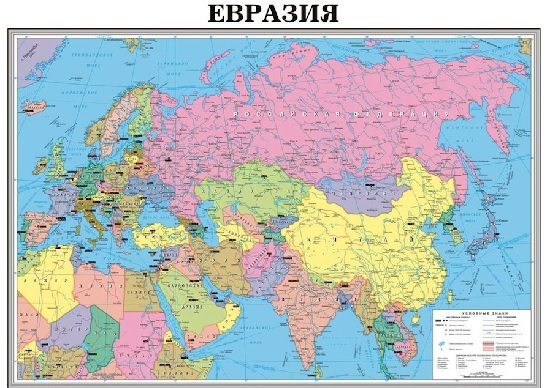

Говоря о Большой Евразии, я имею в виду фундаментальный процесс геополитических и геоэкономических изменений, ареной которых становятся евразийский континент и примыкающие к нему пространства африканского континента (впрочем, возможно, и Африка в целом). В данной статье Большая Евразия не рассматривается лишь в качестве синонима российско-китайского стратегического партнерства, в орбиту которого вовлекаются или могут быть вовлечены другие государства. Большая Евразия не сводится к представлениям о хартленде, а пространственный фактор не может считаться единственной детерминантой происходящих преобразований. Спору нет, пространство имеет значение. Но понять суть происходящего можно лишь с учетом исторического времени, многовариантности путей мирового развития, альтернатив даже по отношению к тем процессам, которые еще вчера казались безальтернативными. Сегодня мы наблюдаем радикальную активизацию некоторых тенденций, проявившихся еще в 1990-е – начале 2000-х гг., и в то же время эрозию тех характеристик глобализации, которые связывались с торжеством постбиполярного миропорядка.

Одна из важнейших предпосылок становления Большой Евразии – усиление полупериферийных и периферийных держав, поймавших в паруса попутный ветер глобализации и начавших быстро догонять развитые державы. Эта заявка на обретение собственной субъектности рядом стран незападного мира сформировалась в краткий период современной истории, когда казалось, что глобализация несет выигрыш всем – от стран – производителей сырья до государств, заявивших о прорыве в постиндустриальную эру. Как известно, эта Belle Époque оборвалась в 2008 году.

Кризис 2008 г. продемонстрировал, что глобализация, понимаемая как всемирное торжество либеральной политико-экономической модели, забуксовала. Вдруг обнаружилось, что для сохранения доминирования Запада многие процессы нужно срочно разворачивать вспять. В самом деле, страной, наиболее успешно справлявшейся с тяготами кризиса, оказался Китай, который не только закрепил за собой статус второй экономики мира, но и заявил о глобальных амбициях. Причем сделал это, когда выжал почти все из своей прежней экспортно-ориентированной стратегии роста. Потребность в изменении экономической политики совпала с приходом во власть нового поколения лидеров во главе с Си Цзиньпином и Ли Кэцяном. С их именами теперь ассоциируется комплекс мер, связанных с переориентацией экономики на развитие внутреннего спроса при одновременном проведении структурных реформ, выравнивании диспропорций и стимулировании инновационной активности.

Стратегическая инициатива Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» беспрецедентна по масштабам и пространственно-временному охвату. Впервые со времен плавания Васко да Гамы предпринимается попытка выстроить систему экономических взаимосвязей в направлении с Востока на Запад. Нередко стремление Пекина обеспечить проекцию собственной экономической мощи, создать плотную сеть коммуникаций, хозяйственных и торговых связей между крупнейшими рынками Евразии истолковывается как проявление своекорыстия: дескать, Пекин стремится превратить соседние и отдаленные страны в ресурс собственного развития. Конечно, во вред себе Китай ничего делать не будет, но китайская культура политического управления с ее ориентацией на долгосрочное стратегическое планирование предполагает большее: создать благоприятные внешние условия для процветания Поднебесной. Предпосылкой такого процветания служат стабильность и экономическое благополучие тех стран, которые проявят готовность к обслуживанию китайских интересов.

«Один пояс, один путь», разумеется, создает новую конкуренцию между странами, соперничающими за китайские инвестиции и кредиты, за то, чтобы транспортная инфраструктура, обеспечивающая единство Большой Евразии, проходила именно по их территориям. Но еще более важно, что запущенный Пекином процесс обретает собственную внутреннюю логику, вслед за стремлением подключиться к китайскому проекту начинают активизироваться усилия других стран, нацеленные на выстраивание собственных логистических цепочек. Характерный пример последнего времени – резкое ускорение работ по созданию транспортного коридора «Север–Юг», соединяющего Россию через Азербайджан с Ираном, а в перспективе – и с Индией. Вокруг этого проекта начинает формироваться трехстороннее стратегическое партнерство России, Ирана и Азербайджана. В связи с планами реализации транспортных проектов евразийского значения обостряется конкуренция и корпоративных игроков, как, например, в случае со строительством высокоскоростной железной дороги Москва–Казань (участок будущей трансконтинентальной магистрали, соединяющей столицы Китая и России), когда альтернативу китайским инвесторам (консорциум «Шелковый путь») предлагают (несмотря на антироссийские санкции) инвесторы из Германии (консорциум «Немецкая инициатива»). Стремлением не отдать окончательно инициативу в руки Китая отчасти обусловлен и новый подход японского руководства к разрешению территориального спора с Москвой, предусматривающий расширение сотрудничества в сфере энергетики и развития инфраструктуры российского Дальнего Востока.

Таким образом, становление Большой Евразии начинает выглядеть как процесс самоорганизации. Предпосылки вызревали давно, но только теперь сформировались необходимые условия. Вместе с тем ряд факторов оказывает негативное или дестабилизирующее воздействие на обретение Большой Евразией субъектности как важнейшей подсистемы трансформирующегося мирового порядка.

Большая Евразия vs. Океания?

К числу таких факторов относится американская политика сдерживания по гигантскому внешнему периметру Китая и России. Вольно или невольно, но, придвигая НАТО к российским рубежам на Западе и укрепляя существующие оборонные альянсы в АТР, Вашингтон способствует тому, что видение стратегических целей американской политики в Москве и Пекине сближается, следствием чего становится их стремление к большей военно-политической координации. В то же время многие страны, через которые проходят линии противостояния, оказываются в непростом положении, поскольку их национальным целям может отвечать более активное участие в процессах становления Большой Евразии. Однако эти устремления приходится соотносить и все чаще подчинять американским военно-стратегическим интересам.

Примером может служить Южная Корея, согласившаяся принять на своей территории американский противоракетный комплекс THAAD. Согласно официальным заявлениям Вашингтона и Сеула, противоракетный комплекс размещается в целях противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР. Однако никакого контроля над инфраструктурой ПРО Сеул иметь не будет, все решения переходят к американскому командованию. А для США развертывание ПРО на Корейском полуострове означает возможность снизить эффективность китайского ракетно-ядерного потенциала и – правда, в значительно меньшей степени – соответствующего потенциала России. Неудивительно, что первоначальная реакция Москвы и Пекина была весьма болезненной. Южная Корея фактически оказывается вовлеченной в стратегию сдерживания Китая и России, тогда как ее долгосрочным национальным устремлениям, скорее всего, в большей степени отвечает максимальное использование возможностей становления Большой Евразии. Сеулу предстоит сложный поиск средней линии между сохранением союза с Соединенными Штатами в области безопасности и перспективами трансконтинентального сотрудничества и разделения труда.

Если Вашингтон после президентских выборов 2016 г. продолжит курс на противостояние с Пекином и Москвой, следует ожидать новых попыток дестабилизации в особо уязвимых точках социальной и межэтнической напряженности в странах, значимых для России или Китая. Самой серьезной ставкой опять становится мировая торговля, попытка США обеспечить собственное доминирование после провала в 2008 г. прежней модели глобализации. На смену курсу на либерализацию торговли в планетарном масштабе пришла гонка формирования нового поколения торгово-экономических группировок, создание которых диктуется не только соображениями рыночной рациональности, но также и геостратегическими интересами. Едва ли только экономическими причинами обусловлено отсутствие в составе Транстихоокеанского партнерства Китая и России. Более того, если планы Вашингтона по созданию экономических макроблоков – Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) – будут осуществлены в полном объеме, то оруэлловская Океания станет реальностью, по крайней мере с точки зрения контроля гигантских территорий из единого центра. Причем НАТО и активизирующиеся в АТР под эгидой США различные форматы военно-политического взаимодействия могут рассматриваться в качестве своеобразных силовых «скреп» зоны американского экономического доминирования. Впрочем, сенсационная победа на выборах Дональда Трампа, который вел кампанию под лозунгом отрицания торговых объединений как класса, делает ситуацию еще более запутанной.

Однако не стоит смотреть на эту тенденцию упрощенно. Восприятие будущей системы международных отношений как бинарной оппозиции хартленда и римленда, пространства демократии и пространства автократии – не более чем искусственная рамка, применяемая для решения определенных задач, но едва ли схватывающая всю сложность и многообразие отношений акторов изменяющегося мирового порядка. Такая редуцированная картина способствует усугублению центростремительных тенденций, укреплению сил, которые выигрывают от проведения новых разделительных линий и гиперболизации противоречий. Опасность здесь не только в искажении фактического положения дел, но и в том, что, в соответствии с теоремой Томаса, восприятие такой картины мира как реальной будет иметь реальные последствия.

Конфронтация между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Китаем и Россией – с другой, уже налицо, но значение факторов жесткой силы и экономической мощи постепенно будет уменьшаться, причем две крупнейшие державы Евразии постараются уйти от формирования совместного военно-политического блока. В то же время все более острым будет становиться соперничество в интерпретации реальности, производстве смыслов и трансляции ценностей. И если в этих сферах доминирование Запада еще недавно казалось абсолютным, то теперь обнаруживается, что в дискуссиях о смыслах и ценностях роли учителя и ученика, лидера и отстающего вовсе не атрибутированы раз и навсегда тем или иным нациям и моделям социально-политического устройства.

Западный полуостров Евразии

Рассуждения о совокупности изменений, способствующих становлению Большой Евразии, неизбежно подводят к вопросу о том, какое место в этой новой реальности будет принадлежать Европе. Ведь если Большую Евразию рассматривать в контексте геостратегии китайских лидеров, то именно на появление множества связующих нитей с Европой и рассчитан в конечном счете проект «Один пояс, один путь».

Brexit делает очевидным для всех (даже энтузиастов евроинтеграции) то обстоятельство, что Евросоюз не равен Европе. Вероятно, на некоторое время Лондон обретет несколько большую свободу маневра, возникнет своеобразная британская многовекторность, в которой найдется место и для Большой Евразии. Покидающая единую Европу Великобритания постарается использовать все возможности для того, чтобы обеспечить себе выгодную позицию в мировой экономике.

С выходом Великобритании достаточно быстро обозначатся пределы территориального расширения Евросоюза. Скорее всего, окончательно возобладает мнение, что вступление Турции необратимо дестабилизирует Евросоюз. По всей видимости, общее ощущение перегруженности поставит преграды расширению ЕС и на территорию постсоветского пространства. Наконец, нет гарантий, что британский пример не окажется заразительным.

После Brexit’а перевес Германии в ЕС станет неоспоримым. Но это не значит, что Берлин сумеет навязать остальным 26 странам собственный сценарий углубления интеграции. Более вероятной представляется перегруппировка сил и общее переосмысление интеграционных процессов как возврата к Европе национальных государств. Соответственно, изменится и уровень внешнеполитической координации, появится новое пространство возможностей дифференцированного взаимодействия тех или иных стран с внешними игроками. Можно сказать, что поверхность ЕС-овского массива окажется более пористой, он станет куда более податливым к установлению множественных и разноуровневых взаимодействий с государственными и негосударственными акторами Большой Евразии. Например, можно представить себе Европейский союз, объединенный с США, Канадой и Великобританией общим режимом свободной торговли (ТТИП), если он все-таки состоится, и военно-политическими обязательствами (НАТО), но на микро- и мезоуровнях все более плотно охваченный сетью взаимодействий Большой Евразии.

Оборотная сторона Евразии

Самые разнородные факторы начинают действовать синергетически, усиливая взаимозависимость в трансконтинентальных масштабах, причем во многих отношениях она может рассматриваться как негативная, сопряженная с высоким уровнем риска и политической турбулентностью.

В наши дни вновь интенсифицируются процессы, которые еще тысячелетия назад заставляли жителей европейских центров цивилизации осознавать, что их благополучные города и провинции – лишь окраина гигантской ойкумены, откуда постоянно можно ждать нашествия пришельцев. В современной Европе проблемы переселенческих потоков и сосуществования коренного населения с мигрантами из Азии и Африки связаны с наследием колониальной эпохи, а также проводившейся на протяжении десятилетий либеральной миграционной политикой. Подлинный драматизм ситуации стал ясен, когда обнаружилось, что не происходит полноценной интеграции выходцев из стран, где большинство исповедует ислам, и вместо целостной социальной ткани возникают инокультурные инфильтраты. Мигрантские сообщества в странах Европы не утрачивают собственной религиозной и культурной идентичности, и в ряде случаев их связи с обществом страны исхода остаются более глубокими, чем с обществом страны, предоставившей убежище или работу. Революция средств информации и коммуникации лишь усилила резистентность многих мигрантских общин попыткам их интеграции, не только обеспечивая повседневное общение физически удаленных друг от друга родственников и друзей, но и сохраняя погруженность мигрантов в близкие им социокультурные реалии. Когда же «Магриб в Провансе» или «Карачи на Темзе» превращаются в густую сеть районов No-go для представителей титульной нации (в одной Франции таких зон уже около 800), мультикультурализм становится и вовсе невозможным по причине отсутствия доступа носителей одной из культурных традиций на соответствующую территорию.

Провал мультикультурализма и этнодемографическая динамика в странах ЕС необратимо привязывают Европу к мусульманской части Большой Евразии. Но политические элиты стран Запада немало преуспели в высвобождении дестабилизирующего потенциала, накопленного в странах Ближнего и Среднего Востока. Начиная со свержения режима Саддама Хусейна и заканчивая поощрением «арабской весны», все преграды для усиления радикального исламизма последовательно устранялись, а примыкающий к Европе огромный регион погружался в смуту. Теракты в европейских городах и крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис показали, что турбулентность арабского мира начинает распространяться и на благополучную Европу, меняя представления о внутренней безопасности и путая прежние электоральные расклады. Вслед за этим последовали события, ускорившие изменение геополитической реальности в Восточном Средиземноморье и в Восточной Европе.

В 2015–2016 гг. две из трех держав, расположенных географически как в Азии, так и в Европе, предприняли действия, приведшие в замешательство страны Запада. При всем различии целеполаганий обе державы – Турция и Россия – стремились продемонстрировать, что держат в руках ключи от разрешения сирийского кризиса или по крайней мере способны регулировать нестабильность, вызванную фактическим разрушением государственности Сирии и Ирака. По сути дела, участие России и Турции в сирийском конфликте способствовало погружению стран ЕС в евразийский контекст.

Вмешавшись в сирийскую войну на стороне Башара Асада, Россия продемонстрировала, что способна не только эффективно действовать одновременно на нескольких театрах военно-политического противостояния, но и увязать в один узел конфликты, которые в европейских столицах рассматривали как совершенно изолированные. Сирийский гамбит Кремля хотя и не привел к примитивному размену «Леванта на Донбасс» (такая задача никогда и не стояла), но способствовал размыванию антироссийской ортодоксии и пониманию подлинной цены политики санкций. Теперь Запад вынужден рассматривать Россию как ключевого партнера в купировании угроз, связанных с исламским фундаментализмом и дестабилизацией государств Ближнего и Среднего Востока.

Объективной основой вовлеченности Турции в сирийский конфликт являются проблемы безопасности, курдский сепаратизм и угрозы жизненно важным национальным интересам. Однако эти факторы были многократно усилены неоосманистскими амбициями президента Эрдогана. Кроме того, положение еще более осложнялось внутриполитическим противостоянием, кульминацией которого стала попытка военного переворота в июле 2016 года. Маневры турецкого лидера в ходе сирийского конфликта были особенно рискованными. Он с готовностью играл на повышение ставок, но игра приносила лишь временный успех, а затем положение Анкары только усугублялось. В критический момент миграционного кризиса Эрдоган, по сути, попытался диктовать Брюсселю и Берлину свои условия, пользуясь возможностью регулировать интенсивность и масштаб потоков беженцев. Обескураженные евробюрократы и лидеры стран ЕС пошли на сделку с Анкарой, заключение которой Amnesty International назвала «черным днем для конвенции ООН о статусе беженцев, Европы и человечности». Анкара явно «пережала», и видимое сближение с Брюсселем очень быстро обернулось ростом взаимного раздражения и отчуждения. А это означало уже почти полную политическую изоляцию, если учесть негативную динамику в турецко-американских отношениях, разрыв с Израилем, соперничество с Ираном и конфронтацию с Россией.

Начиная с 24 ноября 2015 г., когда турецкие ВВС уничтожили российский СУ-24, и вплоть до 27 июня 2016 г., когда в Кремле было получено письмо Реджепа Тайипа Эрдогана с выражением извинений в связи с гибелью российского летчика, отношения между Москвой и Анкарой носили остро конфликтный характер. За полгода обе державы сумели опробовать различные инструменты воздействия на оппонента. Продолжение российско-турецкого клинча могло привести к выстраиванию новой дуги напряженности и формированию по ее линии противостоящих группировок. В частности, для Москвы синергия сирийского и украинского кризисов могла бы обернуться возникновением антироссийского фронта, включающего Турцию, Украину, Молдавию, Румынию, Грузию, Польшу и страны Балтии. Для Анкары «достройка» за счет курдов уже сформировавшегося ситуативного альянса в составе России, режима в Дамаске, Ирана и «Хезболлы» могла бы иметь еще более серьезные последствия. В сущности, Россия и Турция подошли к грани втягивания в длительное противостояние, причем в конфигурации, приводящей обе державы к взаимному ослаблению. Осознание этого способствовало шагам по преодолению вражды.

Возрожденное партнерство России и Турции может существенным образом повлиять на процесс становления Большой Евразии и скорректировать направление уже идущих геополитических трансформаций. Однако следует помнить и об ограничительных факторах. К ним относятся сохраняющиеся разногласия в отношении Сирии, ускоренное формирование режима личной власти президента Эрдогана и общая внутренняя напряженность, связанная с зачисткой политического ландшафта Турции после неудавшегося переворота.

ШОС как инкубатор

Наиболее серьезным претендентом на роль международной организации, способной упорядочить становление Большой Евразии, является Шанхайская организация сотрудничества. Вступление в ШОС Индии и Пакистана, очевидно, приведет к качественным изменениям миссии и региональной повестки этой организации. Соперничество этих двух стран может способствовать блокировке ряда инициатив, привести к общему снижению эффективности решений, принимаемых на консенсусной основе. Есть риск, что нынешний институциональный формат не справится с перегрузками быстрого расширения, а формирование новой структуры под более многочисленный состав и перспективные задачи начнет пробуксовывать. Решение проблемы видится в том, чтобы стремиться к реализации менее амбициозных и более реалистичных сценариев будущего ШОС. С одной стороны, необходима высокая степень пластичности, позволяющая повысить роль ШОС как платформы диалога и регулярного взаимодействия все большего числа стран. Но при этом надо избежать соблазна преждевременной разработки претендующих на универсальность документов, наподобие Хельсинкского заключительного акта 1975 года. С другой стороны, ШОС не должна превращаться лишь в площадку для риторических упражнений на тему трансконтинентального сотрудничества. По возможности сохраняя достижения первых 15 лет своего существования, ШОС могла бы выступить в роли инкубатора множества соглашений и инициатив в сферах безопасности, торговли, решения экологических проблем, культурного и научно-технического сотрудничества. Продвижение вперед должно быть постепенным: по мере развития этого процесса начнет образовываться сеть формализованных взаимосвязей, партнерств и институтов на региональных, межрегиональных и трансрегиональных уровнях, в конечном счете – в масштабах Большой Евразии. Скорее всего, лишь после прохождения этих промежуточных этапов будет уместно начинать предметное обсуждение темы формирования «Сообщества Большой Евразии».

Малая Евразия в Большой Евразии

Развитие Евразийского экономического союза – некогда наиболее многообещающего интеграционного проекта на постсоветском пространстве – не идет по восходящей. На то много причин. Одна из них состоит в естественном доминировании России, следствием которого является высокая степень зависимости всех стран – членов ЕАЭС от состояния российской экономики. Сочетание кризиса существующей в России модели экономического развития с западными санкциями и снижением цен на энергоносители привело к тому, что и партнеры по ЕАЭС столкнулись с немалыми экономическими издержками. Попытки Белоруссии или Казахстана минимизировать эти потери (а когда представлялось возможным – то и извлечь выгоду из ограничений, наложенных на Россию США и Евросоюзом, и ответных санкций со стороны России) являются, безусловно, сколь эгоистическими, столь и рациональными.

Идея сопряжения евразийской экономической интеграции с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути отчасти имела защитный характер. Она позволяла снять напряжение, которое неизбежно возникло бы в случае ничем не регулируемой конкуренции между дальнейшими усилиями по развитию ЕАЭС и активностью Пекина на постсоветском пространстве. Признавая роль Китая и декларируя возможность согласованного участия в его проектах, Россия и другие участники ЕАЭС несколько укрепили позиции этого объединения.

На дальнейшую эволюцию ЕАЭС все большее влияние начинает оказывать многовекторность политики таких стран, как Казахстан и Белоруссия. В случае Казахстана значительно усиливается неопределенность, связанная с неизбежной сменой лидерства и кажущимся все более проблематичным сохранением стабильности при переходе власти. После событий в Актобе Казахстан в значительной мере утратил имидж оплота стабильности и порядка в Центральноазиатском регионе. Причем независимо от того, были ли эти события проявлением междоусобной борьбы элит или действиями исламистских групп, надо понимать: разворачивающиеся в Казахстане процессы становятся долгосрочной проблемой, от участия в решении которой Москве уйти не удастся.

Членство Казахстана в ЕАЭС и в особенности кризисные явления в экономике (отнюдь не все из них имеют непосредственное отношение к евразийской интеграции) становятся объектом критики со стороны как правящих кругов, так и недовольных правлением Назарбаева. Сам президент в основном использует критику неэффективности институтов и механизмов евразийской интеграции не для их подрыва, а для укрепления позиций Казахстана внутри ЕАЭС и за его пределами. Назарбаевское видение Большой Евразии, очевидно, не полностью совпадает с российским. Назарбаев расставляет акценты таким образом, чтобы обеспечить своей стране максимально благоприятные позиции в новой конфигурации, основными сторонами которой могут быть Китай, Европейский союз, Россия и исламский мир. Выдвинутое президентом Казахстана на Петербургском экономическом форуме предложение о сопряжении Европейского и Евразийского союзов служит тому яркой иллюстрацией. На первый взгляд, он доводит до логического завершения идею Большой Евразии. Однако в варианте институционализации диалога между ЕС и ЕАЭС именно Астана может больше всех выиграть от самого процесса, даже не слишком рассчитывая на реальное сопряжение двух интеграционных проектов. Ведь в текущих обстоятельствах (даже после Brexit’а) трудно рассчитывать на что-то иное, чем предложение Брюсселя странам – участницам ЕАЭС принять правила и нормы Евросоюза без возможности воздействия на их выработку. Сценарий «интеграции интеграций» относится к сфере благих пожеланий, попытка преждевременной реализации которых может иметь опасные последствия.

Для руководства Казахстана призывы подогнать забуксовавший евразийский интеграционный проект под европейский стандарт могут быть попыткой преодолеть дискомфорт, с которым ассоциируется сегодня пребывание в составе ЕАЭС. Нельзя исключать также, что в Астане колеблются между стремлением «улучшить» ЕАЭС, например, добиваясь сокращения списка изъятий из режима свободной торговли, и шагами, ведущими к эрозии самого интеграционного проекта. К числу последних, несомненно, относятся принятые Казахстаном условия вступления в ВТО в части тарифной политики, отличающиеся от согласованной всеми странами ЕАЭС ставки единого таможенного тарифа.

В то же время именно Казахстан добился гораздо более впечатляющих результатов в экономическом сотрудничестве с Китаем в рамках реализации инициативы Экономического пояса Шелкового пути. На начало 2016 г. Казахстан опередил Россию в области кооперации с Китаем, осуществляя более полусотни совместных индустриальных и логистических проектов стоимостью свыше 24 млрд долларов. Правда, некоторые из этих усилий останутся тщетными, пока к ним не присоединится Россия: такова, например, автомобильная трасса «Западная Европа – Западный Китай», упирающаяся «в никуда» на российско-казахстанской границе. В то же время Казахстан участвует и в прокладке маршрутов, идущих в обход России через Каспий и страны Южного Кавказа. Руководство в Астане стремится превратить страну в важнейший транспортно-логистический хаб, и здесь интересы Казахстана и России совпадают далеко не полностью. Тем не менее, в случае развития транспортной инфраструктуры наиболее перспективным направлением является сотрудничество Китая, России и Казахстана, причем позиции двух последних только укрепятся, если они будут проводить заранее согласованную линию в рамках ЕАЭС.

Институциональные слабости ЕАЭС обсуждались уже неоднократно. Как известно, основным механизмом, призванным уравновесить естественное экономическое доминирование России в ЕАЭС, является право вето и принцип равенства сторон при принятии решений Евразийской экономической комиссией. Правда, этот принцип не распространяется зеркально на участие в финансировании этого института, стоимость работы которого за несколько лет выросла экспоненциально. Возможности ЕЭК как наднационального органа минимизированы, эта структура даже лишена права самостоятельной инициативы в разработке тех или иных предложений по развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС. Неудивительно, что «аппаратный вес» ЕЭК даже в самой России, в сопоставлении с весом национальных структур управления, продолжает снижаться. Ловушка принципа консенсуса, похоже, захлопнулась, а присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии лишь подчеркнуло остроту проблемы институциональной эффективности. Можно предположить, что изменение механизма принятия решений (а когда-то это обязательно придется сделать) спровоцирует серьезный кризис в отношениях между странами ЕАЭС. Альтернативой может стать переопределение миссии ЕАЭС и его институтов, их превращение в коллективный механизм, позволяющий странам – участницам экономического союза наиболее эффективным образом встраиваться в формирующуюся сеть взаимосвязей Большой Евразии.

Новая перспективная миссия институтов ЕАЭС могла бы состоять в выработке единой позиции стран-участниц по вопросам, связанным с множественными интеграционными инициативами и форматами торгово-экономического сотрудничества как в Евразии, так и в глобальном масштабе. Экономический пояс Шелкового пути – важнейший вызов для стран ЕАЭС, но далеко не единственный. Однако если России удастся убедить своих партнеров по ЕАЭС выработать единую линию по отношению к китайской стратегии экономического освоения евразийского континента, это будет принципиальным достижением. Ставки настолько высоки, что пересмотр институциональной модели ЕАЭС окажется вполне оправданным.

Некоторые выводы применительно к России

Важнейший импульс в ускорении изменений на просторах Большой Евразии исходит от Китая. Россия вынуждена реагировать на эти трансформации, но именно она способна существенно повлиять на их ход. Проблема в том, что одновременно усиливаются региональные и глобальные противоречия, они становятся более комплексными, охватывая не только сферы безопасности, экономики, торговли, финансов, но и информационные потоки и виртуальное пространство. Россия может оказаться в числе бенефициаров становления Большой Евразии. В то же время существует вероятность оказаться в этом процессе основным магнитом рисков и угроз.

Стратегическое партнерство с КНР становится для России ключевым. Оно не должно перерастать в формальный военно-политический союз, направленный против США или иной страны, но и Китай, и Россия будут действовать солидарно в деле демонтажа американоцентричного мирового порядка и построения более справедливой и безопасной системы международных отношений в Евразии и мире. России не избежать признания общего лидерства Китая, но она в состоянии сохранить равноправие и свободу маневра в выстраивании отношений стратегического партнерства с третьими странами.

Развивая стратегическое партнерство или конструктивный диалог с Индией, Вьетнамом, Ираном, Израилем, Египтом, при определенных условиях – с Турцией, Саудовской Аравией, Японией и Южной Кореей, Россия будет способствовать тому, чтобы Большая Евразия стала более сбалансированной системой, имеющей несколько центров силы. Не только добиваться благоприятного для себя баланса сил, но и постараться максимально расширить круг стран, с которыми возможно решение совместных задач на основе доверия и согласования интересов.

Одновременно России предстоит подготовить к интеграции в Большую Евразию собственные институты влияния на постсоветском пространстве, обеспечив совместно с союзными государствами существенное повышение эффективности и маневренности ЕАЭС и ОДКБ. Будет непросто. На первых порах скажется недостаток опыта, слабость экспертного обеспечения, инерция прежних отношений. Тем не менее, встраивание постсоветского пространства в Большую Евразию – неизбежный процесс, который лучше возглавить, чем сопротивляться ему. Если же будет достигнута синергия с процессами развития, обеспечивающими более быстрый и качественный экономический рост в третьих странах, то риски обернутся взаимным выигрышем.

Россия, конечно же, останется страной европейской культуры. Но сейчас речь не идет о том, чтобы прорубить в Европу очередное окно. Еще совсем недавно ведущие страны ЕС с пренебрежением отмахнулись от идеи Большой Европы «от Лиссабона до Владивостока». Теперь Москве предстоит принять участие в открытии кратчайшего пути к европейскому порогу для азиатских гигантов мировой экономики, хотя одной лишь ролью транзитера Россия не удовлетворится. Россия имеет возможность сформировать собственный, весьма солидный набор предложений, включающий не только пути сообщения и логистические центры, сырьевые товары, сельскохозяйственную продукцию, продукцию ВПК и космические технологии, но и безопасность. Речь идет об источниках нестабильности, угрожающих и старой Европе, и азиатским центрам глобального экономического роста. Вклад России в борьбу с сетевыми структурами исламского терроризма и в освобождение от их контроля части территорий Сирии и Ирака можно рассматривать как своеобразный экзамен на роль шерифа Большой Евразии. Единолично претендовать на такую роль безрассудно, но при условии разделения этого специфического труда с другими влиятельными игроками Большой Евразии экспорт безопасности может оказаться прибыльным и политически, и экономически.

В отношении Европейского союза пока нельзя сделать большего, чем продемонстрировать европейцам, что в формате Большой Евразии возможно решение некоторых проблем, с которыми сам Брюссель справиться не в состоянии. Не надо стремиться к достижению универсальных договоренностей, регламентирующих весь комплекс отношений стран ЕС с основным массивом постсоветского пространства (ЕАЭС) и – тем более – с другими частями Большой Евразии. Евросоюз находится на перепутье, и ему нужно время, чтобы выбрать направление собственной трансформации.

Россия обладает необходимым опытом и возможностями, чтобы справляться с рисками, возникающими в процессе становления Большой Евразии. Одной из составляющих успеха здесь является оптимальное разделение труда в рамках стратегического партнерства с Китаем, рядом других стран Азии и Африки, в отдаленной перспективе – с ведущими европейскими государствами. Но другая составляющая – запуск уверенного экономического роста, сохранение политической стабильности при одновременной модернизации системы государственного управления, обеспечение эффективного функционирования общественных институтов. Опыт Китая и ряда других азиатских стран будет весьма полезен в поисках работающей модели экономического развития, но в конечном счете только внутренняя совместная работа власти и общества сможет обеспечить России достойный статус и в Большой Евразии, и в мире.

28 ноября 2016

Дмитрий Ефременко

Как завершается эпоха после холодной войны

Дмитрий Ефременко – доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.

№6 за нояб. 2016

Интервью с директором Международного онлайн информационно-аналитического центра «Этноглобус» Гюльнарой Инандж

Интервью с директором Международного онлайн информационно-аналитического центра «Этноглобус» Гюльнарой Инандж

22 декабря состоялась конференция Иранского культурного центра при посольстве Ирана в Азербайджана и Международного онлайн аналитического центра «Этноглобус» (“Etnoglobus.az”) на тему «Мультикультурализм в Исламе».

22 декабря состоялась конференция Иранского культурного центра при посольстве Ирана в Азербайджана и Международного онлайн аналитического центра «Этноглобус» (“Etnoglobus.az”) на тему «Мультикультурализм в Исламе».

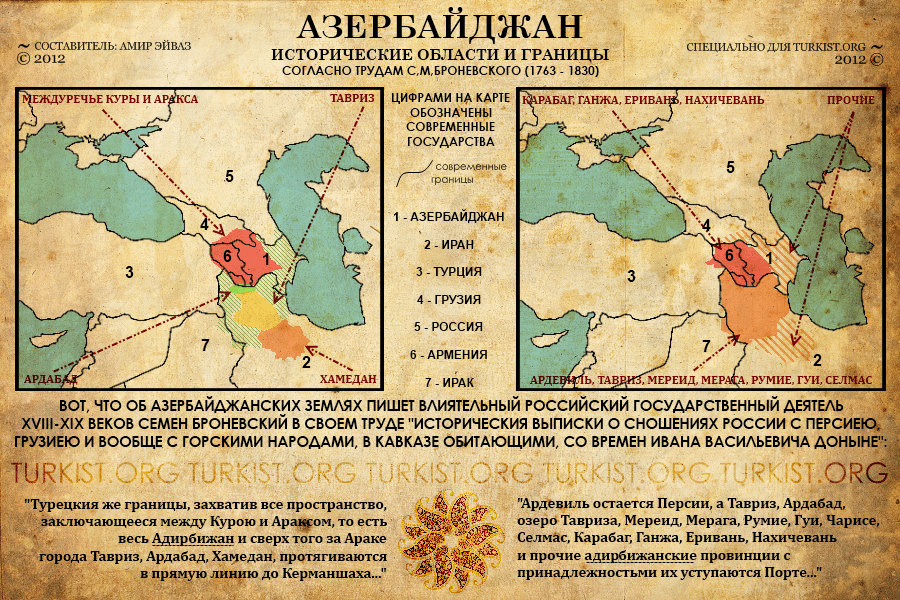

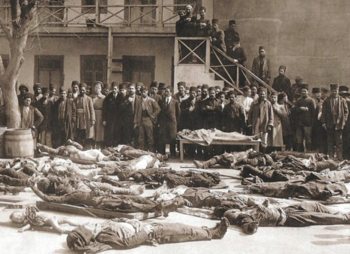

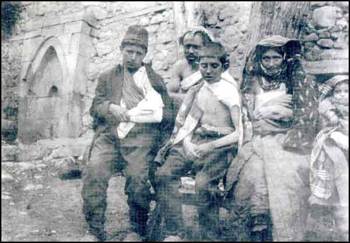

Астара была разгромлена артиллерией большевистско-дашнакскими бандформированиями и большая часть населения была вынуждена покинуть свои очаги. Мусульманские деревни, расположенные на берегу Каспийского моря между Гызылагачом и Лянкяранью также были подвергнуты артиллерийскому огню с корабля «Aлександр Яндер».

Астара была разгромлена артиллерией большевистско-дашнакскими бандформированиями и большая часть населения была вынуждена покинуть свои очаги. Мусульманские деревни, расположенные на берегу Каспийского моря между Гызылагачом и Лянкяранью также были подвергнуты артиллерийскому огню с корабля «Aлександр Яндер».