Мало найдется в мире регионов, о которых международные СМИ демонстрируют столь же неглубокие познания, как о Центральной Азии. Новости из этого региона, который свысока называют «станами», редко появляются в крупных мировых изданиях, кроме случаев, касающихся исламского терроризма, авторитаризма и межрелигиозной напряженности.

Мало найдется в мире регионов, о которых международные СМИ демонстрируют столь же неглубокие познания, как о Центральной Азии. Новости из этого региона, который свысока называют «станами», редко появляются в крупных мировых изданиях, кроме случаев, касающихся исламского терроризма, авторитаризма и межрелигиозной напряженности.

Хотя эти три проблемы, несомненно, имеют место в Центральной Азии, подобные постоянные «дискуссии об опасностях» выдавливают нюансы и аналитику из большинства статей и так называемых «аналитических» докладов. Если мы хоть что-то поняли за последнее время, так это то, что район Моленбик в Брюсселе с большей вероятностью может стать рассадником исламского терроризма, чем Узбекистан. Тем не менее, после смерти Ислама Каримова комментаторы сразу начали озвучивать ничем не подтвержденные клише по поводу роста исламской угрозы.

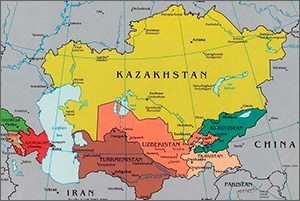

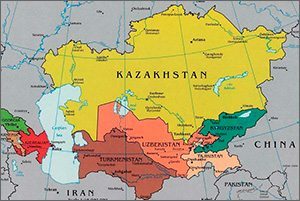

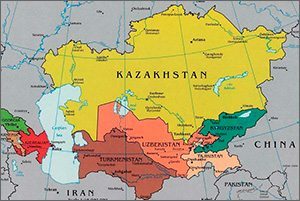

Проблема авторитаризма стоит в Центральной Азии очень остро, но существуют большие различия между закрытой, неосталинистской системой в Туркменистане, клептократией в Таджикистане, шатким парламентским либерализмом в Кыргызстане и диктатурой технократов в Казахстане. Что касается межнациональной и межрелигиозной напряженности, действительно удивительным фактом является то, что здесь она проявляется в относительно сдержанной форме, хотя регион отличается большим этнорелигиозным разнообразием. В Центральной Азии не происходит ничего сравнимого с этническими чистками в Дарфуре; кровавыми столкновениями между христианами и мусульманами в Нигерии; войной Турции с курдами; конфликтами между шиитами и суннитами и притеснением христиан в Пакистане; войнами на Балканах в 1990-х годах.

Но, тем не менее, в одном из редких случаев, когда политический конфликт принял межэтническую форму, а именно во время ошских событий в Кыргызстане в 2010 году, нас тут же начали пичкать полным набором ленивых выводов о некой «древней, неискоренимой вражде», напоминающем постулаты из книги «Балканские призраки» Роберта Каплана (Robert Kaplan), в которой тот таким образом объяснял причины развала Югославии.

Одним из особо устойчивых утверждений представляется то, что регион являет собой пороховую бочку из-за расчерченных еще в советские времена границ. Как писал в издании The Guardian Эдвард Стауртон (Edward Stourton) из «Би-Би-Си» во время кровавых событий в Оше, «на вопрос о том, что является причиной проблем Кыргызстана, на самом деле есть простой ответ: расчерчивая границы региона, Сталин сделал так, чтобы эти территории постоянно сотрясали межнациональные конфликты. Когда он в 1920-х годах чертил на карте границы новых советских республик, он создавал меньшинства, которые должны были сделать эти республики нестабильными».

Питер Зейхан (Peter Zeihan) в своей статье в издании Stratfor также написал, что «Сталин хорошо все расчертил», а аналитическая статья в британской газете Economist была озаглавлена «Сталинская жатва». Образ Сталина с огромным карандашом в руке, злобно чертящего на карте Центральной Азии линии, гарантирующие региону нестабильности в случае выхода из СССР, крепко засел в сознании. Несмотря на острую критику со стороны Шона Гиллори (Sean Guillory) и Мадлен Ривз (Madeleine Reeves), это ленивое, стереотипное и, самое главное, противоречащее истории объяснение проблем центральноазиатского региона оказалось весьма живучим.

В своей книге «Беспокойная долина» Филипп Шишкин объясняет большинство проблем региона проводившейся Сталиным политикой в формате «разделяй и властвуй». В недавней аналитической статье Эндрю Корыбко (Andrew Korybko) также заявил об «этнополитическом подходе Сталина в стиле Макиавелли» при создании границ в Ферганской долине «без оглядки на этническое распределение». В опубликованном недавно в Stratfor историческом очерке об Узбекистане заявляется, что «Сталин расчерчивал границы таким образом, чтобы еще больше перемешать различные группы населения и поддерживать этническую напряженность», а Шон Уокер (Shaun Walker) в своей в других отношениях весьма тщательно проработанной статье, посвященной 25-летней годовщине независимости республик ЦА, написал в декабре прошлого года, что «вьющиеся и пересекающиеся границы Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана являются наследием советских границ, которые, как иногда кажется, начертил какой-то пьяница с карандашом в руке». Ну, хоть он не упомянул Сталина.

Почему это так важно? Во-первых, подобными заявлениями подразумевается, что жители Центральной Азии являются бессильными узниками своего прошлого, не способными самостоятельно решать свои проблемы. Во-вторых, эти заявления грубо искажают историю. Вопрос границ в Центральной Азии стоит остро, но эти границы чертили не случайным образом и не без оглядки на этнические группы. И, самое главное, границы не были навязаны Москвой региону против его воли.

Среди наиболее интересных событий в историографии СССР со времени рассекречивания советских архивов после развала Союза в 1991 году было появление серии исследований советской национальной политики в районах, населенных преимущественно нерусскими, в частности в Центральной Азии. Исследования, проведенные Юрием Слёзкиным (Yuri Slezkine), Рональдом Сани (Ronald Suny), Терри Мартином (Terry Martin), Арном Хогеном (Arne Haugen), Франсин Хёрш (Francine Hirsch), Сергеем Абашиным (Sergei Abashin) и многими другими показали, что Сталин не являлся «крушителем наций», как назвал его Роберт Конквест (Robert Conquest), а, напротив, в качестве народного комиссара по делам национальностей придал им территориальную и институциональную форму. Он сделал это не в рамках политики в формате «разделяй и властвуй», а в ответ на рост националистских движений, появившихся во многих частях Российской империи в период революции и гражданской войны. Была предпринята искренняя, хотя, возможно, и ошибочная, попытка создать национальные территориальные образования там, где их раньше не было, и произошло это потому, что Ленин и Сталин считали, что «отсталые народы» ни за что не смогут построить социализм, если он не будет формироваться на основе национальных образований.

Данный процесс не был спущен сверху из Москвы. В 1920-х годах советский режим в Центральной Азии был ослаблен и остро нуждался в союзниках. Как показали Адриана Эдгар (Adrienne Edgar) в случае с Туркменистаном, Пол Бёргне (Paul Bergne) – с Таджикистаном, Али Игмен (Ali Igmen) – с Кыргызстаном, Адиб Халид (Adeeb Khalid) – с Узбекистаном, Дина Аманжолова (Dina Amanzholova) и Томохико Уяма (Tomohiko Uyama) – с Казахстаном, новые национальные территориальные образования стали плодом часто непростых альянсов между местными интеллектуалами-националистами и советским государством, особенно так называемыми джадидами в Узбекистане и Алаш-Ордой в Казахстане.

Местные коммунистические организации, в рядах которых состояло много местных кадров, играли ключевые роли в переговорах с Москвой и друг с другом по поводу новых национальных границ. В отличие от Африки, где на Берлинском конгрессе в 1884 году европейские колониальные державы действительно просто сели и начертили границы на карте, или Ближнего Востока, где при заключении Соглашения Сайкса-Пико желания местных жителей не принимались или почти не принимались в расчет, появившиеся в Центральной Азии границы не чертили случайным образом, хотя в рамках этого процесса часто казалось, что нарушается географическая логика. Границы в ЦА были продуктом переписей населения в конце царистской эпохи и раннего советского периода, исследований этнографов и востоковедов и, частично, процесса районирования – формирования предположительно рациональных и жизнеспособных территориально-экономических единиц и обеспечения соответствия каждого нового территориального образования минимальным критериям, которые позволили бы ему затем стать настоящей Советской Социалистической Республикой. Критерии включали такие параметры, как население минимум в один миллион человек и столица с доступом к железной дороге.

Процесс введения национальных границ в регионе, где их раньше не было, где двуязычие и многослойная идентичность были распространенным явлением, и где границы языков и этнических групп часто пролегали у границ между городами и сельскими районами, неизбежно порождал множество аномалий. Среди оседлого населения широкий круг национальных идентичностей – сарты, хорезмийцы, ферганцы, самаркандцы, бухарцы – объединили под общим ярлыком «узбеки», хотя до 1921 года это слово относилось только к определенным племенным группам. Ташкент и Шымкент были городами, населенными европейцами и узбеками, а вокруг этих городов простирались территории, населенные по большей части казахами. Ташкент включили в состав Узбекистана, а Шымкент – Казахстана. Таджикоязычные Бухара и Самарканд были окружены сельскими районами, где население говорило на тюркских языках, и оба города оказались в Узбекистане, что до сих пор не дает покоя Таджикистану.

Учитывая, что казахи и киргизы были по большей части кочевыми народами, представители этих групп составляли лишь малую часть городского населения в своих республиках, где города в основном населяли европейцы и узбеки. Ош и Джалал-Абад, где в 2010 году произошли наиболее ожесточенные столкновения, вошли в состав Кыргызстана, несмотря на то, что были населены преимущественно узбеками, но это произошло потому, что иначе они бы лишились важных для них с экономической точки зрения прилегающих сельских районов, населенных по большей части киргизами, а также потому, что без них на юге Кыргызстана вообще бы не осталось городов.

Процесс пересмотра границ продолжился и после смерти Сталина. Последние изменения произошли в 1980-х годах. Как продемонстрировала Мадлен Ривз, эти более поздние перемены часто следовали иной территориальной и этнополитической логике, чем в период размежевания в 1920-х годах, и были продуктом борьбы за воду и сельскохозяйственные угодья на очень локальном уровне. Сложное переплетение границ и анклавов в районе Ферганской долины было не частью сталинского заговора в духе Макиавелли с целью посеять межнациональную вражду, а попыткой приспособиться к очень сложным реалиям, включавшим крайнее национальное разнообразие и требования местных националистов.

Сейчас, оглядываясь назад, мы можем сказать, что попытки ввести принципы национальных государств в регионе, где население и политические границы всегда распределялись иным образом, не могли не создать проблем. Это касается не только Центральной Азии, но любого другого региона мира. Но ни Сталин, ни советское государство не заставляли Центральную Азию делиться по национальному признаку. Как заявил Адиб Халид, у советского проекта по построению национальных территориальных образований были местные корни, и возник он на основе идей и движений местной мусульманской интеллигенции, возникших до прихода советской власти. Комиссары в 1920-х годах просто приняли их в качестве части своей политики.

Хотя большая часть этого первого поколения центральноазиатских интеллектуалов стала жертвой советских репрессий в 1930-х годах, проект по построению национальных территориальных образований продолжился. Этот проект всегда шел вразрез с целью по созданию общей советской идентичности, но он оказался весьма стойким. Центральноазиатским национальным государствам, неохотно появившимся на свет после развала СССР в 1991 году, не пришлось с нуля создавать свою национальную идентичность. Они могли строить на заложенном еще при советах фундаменте. То, что большинство жителей Центральной Азии сейчас прочно идентифицируют себя в качестве граждан стран, в которых они живут, является явным показателем того, как прочно укоренилась идея национальной государственности.

Два с половиной десятилетия назад Роберт Каплан – вместо того, чтобы попытаться понять современные политические и экономические факторы, приведшие к развалу межэтнических отношений и ввергшие бывшую Югославию в пламя войны, – объяснил все «древней и неискоренимой» враждой между сербами и хорватами, христианами и мусульманами, сдержать которую мог только безжалостный авторитаризм Тито. Но затем Ноэль Малкольм (Noel Malcolm) камня на камне не оставил от его аргументов, и сегодня мало кто воспринимает идеи Каплана всерьез, будь то по отношению к Югославии или другой части Европы. Тем не менее, Центральную Азию продолжают представлять в качестве узника советского прошлого, места, где готова вырваться на поверхность межэтническая вражда, ставшая неизбежной благодаря усилиям Сталина по созданию местных границ.

Национальные государства никогда не бывают естественными политическими образованиями. Их приходится строить, и приходится прогибать под них действительность, чтобы создать идеальный, иллюзорный союз между границами и идентичностью, являющийся целью любого националиста. Это привело к этническим чисткам, насильственному переселению людей и насильственной ассимиляции, причем не только в большинстве бывших европейских колоний, но также по всей Европе, где, как предполагается, зародилась эта националистская идея. По сравнению с обменом населением между Грецией и Турцией в 1920-х годах, выселением немцев из большей части Восточной Европы после 1945 года, выездом европейских поселенцев из Алжира после 1962 года и этническими чистками и геноцидом на Балканах в 1990-е годы, последствия национализма в Центральной Азии представляются относительно мягкими. Частично это объясняется тем, что после создания этих советских республик они существовали в рамках общей, наднациональной структуры СССР, и у них не было «жестких» границ (и предполагалось, что границы продолжат оставаться административными).

После обретения независимости и укрепления границ передвижения населения носили постепенный и добровольный характер: миллионы русских покинули регион (хотя и оставшиеся тоже исчисляются миллионами), казахи постепенно начали переезжать в Казахстан из соседних республик, будучи привлеченными растущей экономикой этой страны. Но во всех центральноазиатских республиках продолжают оставаться крупные национальные и религиозные меньшинства. Агрессивный национализм может нарушить этот баланс, но здесь он проявляется меньше, чем, скажем, в России или даже во многих странах Западной Европы.

Запутанные границы региона действительно создают значительные трудности, особенно в районе Ферганской долины, но, как продемонстрировала Мадлен Ривз, люди, живущие у границы, выработали изобретательные способы обойти преграды или даже обратить их себе на пользу. Отсутствие региональной интеграции в регионе является проблемой, которую необходимо решить. Но заявления о том, что эта проблема носит неразрешимый характер, что злобный дух Сталина продолжает преследовать Центральную Азию, и что жители региона являются бессильными узниками прошлого, необходимо отмести раз и навсегда.

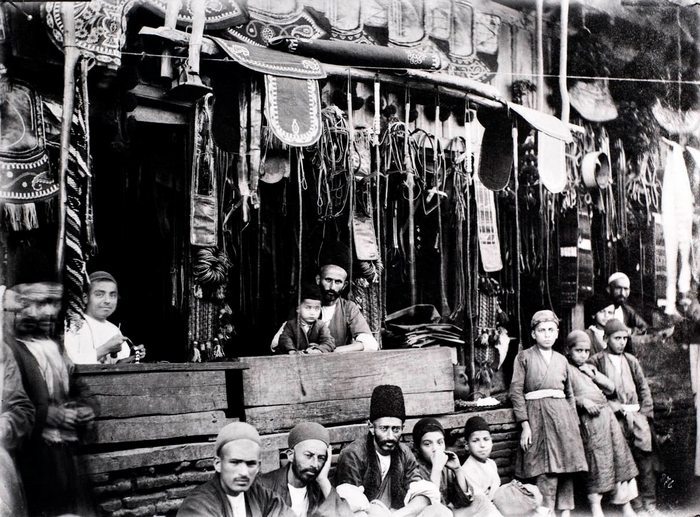

Александр Моррисон, преподаватель истории в Назарбаев Университете в Астане, автор труда «Российское господство в Самарканде в 1868-1910 гг. Сравнение с Британской Индией» (Оксфорд, 2008 г.). Сейчас работает над исторической книгой о российском завоевании Центральной Азии. Оригинал материала опубликован Eurasianet.Org

http://www.fergananews.com/articles/9275