О том, почему зороастрийский праздник не был уничтожен и как он вошел в ислам, какую роль сыграл Омар Хайям в возрождении Навруза, пишет Масрур АБДУЛЛОЕВ, профессор Российско-Таджикского (славянского) университета.

О том, почему зороастрийский праздник не был уничтожен и как он вошел в ислам, какую роль сыграл Омар Хайям в возрождении Навруза, пишет Масрур АБДУЛЛОЕВ, профессор Российско-Таджикского (славянского) университета.

Каждый год с приближением Навруза начинаются споры (в обычных беседах, на страницах прессы, а в последние годы в Интернете, особенно, в социальных сетях) праздник этот зороастрийский (доисламский) или же мусульманский? Одни говорят и пишут, что это зороастрийский праздник, так как он зародился в древнем Иранзамине и ничего с общего с исламом не имеет. Другие говорят, что Навруз мусульманский праздник, так как распространен среди мусульманских народов. В России праздник Навруз именуют как «мусульманский новый год», так как его отмечают соседние с русскими тюркоязычные мусульманские народы: татары, башкиры, казахи. А третьи удивленно вопрошают: мы говорим, что Навруз имеет семи тысячелетнюю историю, гордимся, что это самый древний праздник в мире, но почему же тогда наступает 1395 или же 1396 год? Получается, праздник Навруз появился всего тринадцать или четырнадцать веков назад? Все эти рассуждения и сомнения показатель уровня нашего знания о празднике Навруз, и с сожалением приходится констатировать, что многие в нашем обществе не знают (а иные религиозные фанатики и не хотят знать) историю своего национального праздника, не вникают в его сущность, не понимают его связи с мусульманской культурой.

Здесь попытаемся внести определенную ясность на такие сомнительные рассуждения.

Природа – основа арийских праздников

Навруз («новый день») древнейший праздник иранских народов, был связан с солнечными наблюдениями наших предков. Во-первых, эти наблюдения привели к почитанию Солнца и формированию митраизма, который оказал непосредственное влияние на становление других древнеиранских религий – маздеизма и зороастризма. Во-вторых, они привели к определенным познаниям о смене сезонов, суток, равноденствий и солнцестояний. Они раскрыли, что все небесные тела, включая Землю, вращаются, и в частности, узнали о том, что в течение 365 (366) земных суток их родная планета делает один оборот вокруг Солнца. Это промежуток времени стал называться годом и позднее стал (и до сих пор является) структурной основой различных солнечных и лунно-солнечных календарей.

Таким образом, именно природные явления стали основой Навруза и других арийских праздников. Религиозные воззрения митраизма, маздеизма, зороастризма являлись вторичным слоем, они только освятили природные явления, так как массовый праздник не может существовать вне религии, светской идеологии, или, в конечном счете, вне какой-либо профессии. Возьмите любой массовый праздник – он связан либо с религией, либо с какой-нибудь другой идеологией. Например, праздник 1 мая был связан с коммунистической идеологией, поэтому мы в свое время грандиозно его отмечали, праздники иди Курбон (ид аль-адха) или иди Рамазон (ид аль-фитр) связаны с исламом, и мы их пышно празднуем как мусульмане. А праздник Навруз ныне прочно связан, с идеологией национально-государственного патриотизма Таджикистана, c возрождением национального самосознания, так как зародился именно в национальной среде таджиков и персов.

В Душанбе в дни празднования Навруза пройдут концерты

Итак, Навруз был включен в систему праздников древнеиранских религий и стал наряду с природным праздником, также и религиозным. Помимо того, Навруз был выбран в качестве самого главного праздника зороастризма и все названия месяцев и дней иранского календаря были выбраны из наименований зороастрийских божеств-ангелов (амшоспандон ва эзадон). В качестве отправной точки начала года наши предки выбрали именно весеннее равноденствие. Они могли выбрать другие природные явления, к примеру, осеннее равноденствие или же дни летнего и зимнего солнцестояний. Ведь какая разница — начало, и конец любого из них охватывает 365 дней, т.е. один тропический год! Но они выбрали именно весну и день весеннего равноденствия по двум причинам. Во-первых, ради самой весны, этого красивейшего и приятнейшего сезона, когда оживает природа, когда цветут деревья и светит солнце, когда уходит холод и наступает долгожданное тепло и дехканин может приступить к обрабатыванию земли. А во-вторых, это соответствовало дуалистической философии зороастризма, в которой почитался свет, и отвергалась тьма. Свет – это добро, а тьма – это зло. Начиная с весеннего равноденствия ночи, становятся короткими, а дни длинными, т.е. света становится больше, а тьмы меньше. И само название Навруз, т.е. «новый день» соответствует этой философии.

Следует отметить, что часть арийских праздников, так или иначе были связаны с определенными сезонами или природными явлениями. Но во главе всех них стоял Навруз, главный природно-сезонный и религиозный праздник древних иранцев, и для этого праздника был выбран самый красивый и приятный сезон года.

С приходом ислама и вторжением семитских религиозно-культурных ценностей в контекст арийской персидско-таджикской культуры, началась борьба также с древними праздниками. Многие из них с течением времени (такие как Сада, Мехрган, шаби Ялдо (ночь зимнего солнцестояния) и т.п.) были забыты, или же сохранились в качестве реликтов в определенных этнорелигиозных группах и патриотически настроенных кругах национальной интеллигенции. К примеру, Сада празднуется среди современных иранских зороастрийцев как своеобразный фестиваль огня. У нас в стране также прилагаются усилия для возрождения древних национальных праздников Сада и Мехрган (особенно последнего, в качестве праздника урожая — иди ?осилот). Они даже включены в Закон РТ о праздничных днях – праздник Сада (второе воскресенье марта), праздник Мехргон (третье воскресенье октября). Память о них сохранила великая персидско-таджикская поэзия — много восхитительных строк мы встречаем в творчестве Рудаки, Фирдоуси, Манучихри, Фаррухи, Унсури и других великих поэтов посвященных Сада и Мехргану. В современной таджикской поэзии они также являются объектом отражения и воспевания.

Хотя эти праздники полностью не исчезли, следует заметить, что они в гуще народа не известны и не присутствуют в народном фольклоре. Отличие Навруза от других древних праздников заключается именно в этом — он в течение 1400 лет после распространения ислама не утерял своего общенародного и массового значения, и это, на мой взгляд, самое главное. Если другие древние праздники «жили» или «живут» только в определенных кругах, в литературе или же празднуются в организованном порядке, то Навруз помимо того «жил» и «живет» в гуще народных масс. Во все времена, включая советский период, народ с приходом весны сам встречал и праздновал Навруз. Народное сознание и фольклор, в отличие от других древних праздников, не забыло и не отвергло Навруз, а потому именно народ является истинным хранителем этого праздника. Данный факт, т.е. живучесть и народность этого праздника, еще раз доказывает, что в древнем Иранзамине Навруз в иерархической лестнице стоял намного выше других праздников, был самым важным событием национального бытия.

В данном случае, следует вспомнить, что вся человеческая история и в частности история таджикского народа показывает, что если какая-либо культурно-духовная ценность не отвергается народными массами, то никакая сила не способна его истребить. Именно это и случилось с Наврузом.

Президент утвердил эмблему Навруза-2017

Ислам не смог побороть Навруз, а затем видя его общенародный характер больше и не ставил своей целью уничтожить этот народный праздник, поэтому Навруз органично вошел в контекст персидско-таджикской мусульманской культуры. Таджики, приняв ислам и исламские праздники, по-прежнему с приходом весны продолжали и продолжают праздновать свой древний праздник. Для них, как и в доисламское время, это было и есть окончанием одного периода жизни, наступлением нового дня, нового года, новых надежд и чаяний.

Солнечный календарь Хайяма

С распространением ислама, среди таджиков распространился мусульманский лунный календарь, как официальный исламский календарь. Точкой отсчета мусульманского лунного календаря была установлена переселение (хиджра) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в июле 622 года. Поэтому календарь называется «лунная хиджра» (?и?рии ?амар?), а с точки отсчета переселения начинается мусульманская эра или летоисчисление.

Известно, что мусульманский календарь зиждется на изменениях лунных фаз, т.е. является сугубо лунным календарем (в отличие от лунно-солнечных). Исходя из этого, его месяцы перемещаются, не являются постоянными, и не привязаны к определенным сезонам года. Например, праздники Рамазан (Ид аль-Фитр) или Курбан (Ид аль-Адха), мы отмечаем в разные сезоны года, так как они основываются на мусульманском лунном календаре.

Недостаток лунного календаря, хотя он также основан на природном явлении, т.е. на смене лунных фаз, заключается именно в его перемещаемости, а потому по нему можно вести только религиозную жизнь, но невозможно эффективно вести общественно-политические или сельскохозяйственные дела. Для ежедневной жизни общества и государства, необходим «неподвижный» солнечный календарь, с отражением смен сезонов года. Поэтому, несмотря на распространение ислама, и официального введения мусульманского календаря, для успешного ведения общественной жизни неофициально использовался старый иранский солнечный календарь, началом которого был день весеннего равноденствия, т.е. Навруз. Этот календарь называли «календарем Йездигерда» (та?вими Яздигурд?) по имени последнего сасанидского шаха Йездигерда III, так как точкой отсчета новой иранской эры или летоисчисления было установлено его восшествие на трон Сасанидской империи в 632 году. В Сасанидской империи был обычай, когда восшествие на престол нового шаха, считалось точкой отсчета новой эры, и последним в этом ряду был Йездигерд III. Таким образом, древнеиранский календарь был сохранен с названиями месяцев, продолжительностью года в 365 (366) дней и началом года, совпадающим с весенним равноденствием – Наврузом. Помимо того, была сохранена Сасанидская традиция ведения точки отсчета от восшествия на престол шахиншаха. Независимо от того, что Сасанидская империя больше не существовала, и зороастризм был побежден, принявшие ислам таджики и персы, в память о своем былом могуществе, продолжали вести летоисчисление по эре последнего сасанидского царя. Этим актом персы и таджики сохранили свое этническое самосознание и культурно-историческую связь с древними национальными корнями. Новшество, которое было введено в календарь, было установление недели с введением новых названий дней, так как в доисламских иранских календарях такой единицы измерения времени, как «неделя» не существовала, и у каждого дня месяца было свое отдельное название.

Традиции Навруза вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Эра Йездигерда и его солнечный календарь охватывает почти четыре с половиной века — с 632 года по 1079 год и прочно вошла в контекст мусульманской персидско-таджикской культуры. Настолько прочно, что в 1073 году по приказу сельджукидского султана Джалаладдина Маликшаха (1055-1092), независимо от его этнического происхождения любившего древние иранские традиции была создана специальная комиссия для реформы календаря Йездигерда под руководством великого Омара Хайяма. Инициатива сельджукидского султана, тюрка по происхождению указывает на то насколько тюркоязычные династии правившие в Иране и Центральной Азии находились под мощным воздействием персидско-таджикской культуры, что даже проявляли огромный интерес к доисламским арийским традициям.

Комиссия под руководством Омара Хайяма преследовала две задачи: во-первых, реформировать сам календарь, сделав его более точным через математические вычисления и астрономические наблюдения (в обсерватории Исфахана), а во-вторых, изменить точку отсчета летоисчисления, заменив его из года восшествия на престол Йездигерда III, на год переселения (хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Вторая цель, на наш взгляд была более важной, так как возникла необходимость в исламизации эры. Точка отсчета от восшествия на престол Йездигерда III, последнего сасанидского шаха, который был по вере зороастрийцем, больше не могла удовлетворить духовные ценности мусульман. С одной стороны, нужна была новая точка отсчета, чтобы отразить религиозные воззрения мусульман, а с другой возродить солнечный календарь Навруза с древними названиями месяцев, чтобы сохранить персидско-таджикскую национальную самобытность.

Великий Омар Хайям блестяще решил обе задачи. Более высокая точность солнечного календаря Хайяма, по отношению к другим солнечным календарям, в том числе григорианского, который мы ныне ежедневно используем, признается всеми исследователями. Из старого календаря, были взяты празднование Нового Года в день весеннего равноденствия, т.е. праздник Навруз, и старые, зороастрийские названия месяцев в их новоперсидской форме. Неделя, как единица измерения определенного периода времени и названия дней (шанбе, якшанбе, душанбе…), которые по всей вероятности, были уже введены в календарь Йездигерда, в календаре Хайяма закрепились окончательно и приобрели официальный характер. Следует отметить, что эти названия дней в персидско-таджикской среде закрепились также и за названиями дней календаря лунной хиджры. В обеих календарях, как солнечной хиджры так и лунной из арабских названий дней недели непосредственно заимствовано только слово «?умъа» (пятница), хотя существует также таджикское название этого дня – «одина».

Другим, важным новшевством было то, что наряду с реформой самого календаря, была заменена ее точка отсчета. Хайям данным актом, не только удовлетворил духовные вкусы и ценности мусульман, но самое главное синтезировал старую доисламскую цивилизацию с исламской персидско-таджикской культурой. Омар Хайям заменил точку отсчета реформированного им солнечного календаря из года воссшествия на престол Йездигерда III (632 г. н.э.), на год хиджры пророка ислама Мухаммада (622 г. н.э.). Тем самым, его календарь стал называться солнечной хиджрой (?и?рии шамс? е хуршед?), став вторым официальным мусульманским календарем в ираноязычной среде. Таким образом, 15 марта 1079 года, когда был введен новый календарь Хайяма, эра Йездигерда закончилась и началась новая эра. Эту эру иногда называют эрой Джалаладдина Маликшаха, сельджукидского султана и как было выше указано инициатора реформы календаря. Но, на мой взгляд, это неверно, так как при реформе календаря за точкой отсчета не был принят год ее ввода или год рождения, или, же восшествия на престол султана Маликшаха. Более верно, когда только сам календарь назвать «джалаловским календарем» («та?вими ?алол?»), но еще точнее и справедливее ее называть «календарем Хайяма» («та?вими хайем?»). Также этот календарь называют персидским, (та?вими форс?) что, несомненно, тоже верно. Эрой календаря Хайяма, как и в лунном мусульманском календаре, является эра хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, другими словами точки отсчета обеих календарей являются едины. Разнятся только исчисления лет — в лунной хиджре сейчас идет 1438 год, а по солнечной хиджре, в 2017 году в день Навруза наступает 1396 год. Это, прежде всего, связано с количеством дней календарей: в солнечном календаре Хайяма 365 дней, а в исламском лунном календаре 354 дня.

По итогам реформирования календаря Омар Хайям написал небольшой и очень интересный трактат под названием «Наврузнаме» («Книга о Наврузе»), тем самым, на наш взгляд, подтвердив, что его основной целью было возрождение древнего национального праздника. Трактат состоит из семнадцати разделов, тематика которых связана с историей появления праздника, о свойствах и признаках различных вещей (золото, меч, стрела и лук, перо… ), животных и птиц (коня и сокола), пользе вина, свойствах красивого лица и т.д. имеющих отношение к особенностям празднования Навруза.

Трактат начинается такими словами: «В этой книге раскрывается истина Навруза, в какой день он был при царях Ирана, какой царь установил его и почему его справляют, а также другие обычаи царей и их поведение во всех делах.

Гиблая идея. О создании персоязычного канала «Навруз»

Что касается причины установления Навруза, то она состоит в том, что как известно, у Солнца имеется два оборота, один из которых таков, что один из которых таков, что каждые триста шестьдесят пять дней и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия Овна, в то же самое время дня, когда оно вышло, и каждый год этот период уменьшается».

Затем Омар Хайям описывает свойства каждого из 12 месяцев календаря. Фарвардин – начало роста растений; урдибихишт – веселье мира похожий на рай; хурдад – кормление людей пшеницей, ячменем и плодами; тир – деление пшеницы, ячменя и других вещей; мурдад – земля дала условия для плодов и фруктов, чтобы они созрели; шахривар – обилие доходов; мехр – дружба между людьми, созревание злаков и плодов; абан – месяц вод о дождей; азар – месяц огня, так как погода ставнится холодной и появляется нужда в огне; дай – суровая погода и земля далека от веселья; бахман – похож на месяц дай, по своему холоду и сухости; исфандармуз – месяц когда начинают прорастают плоды и растения (Наврузнаме, с. 134).

Как было выше отмечено, названия месяцев в календаре Хайяма, остались неизменными и их корень зиждится в зороастрийской религии и древнеиранской культуре. Каждый месяц назван именем какого-либо зороастрийского ангела (амшоспандон) или божества (эзадон). Но Омар Хайям, не был ни зороастрийцем, ни даже шиитом. Он и инициатор реформы календаря сельджукидский султан Джалаладдин Маликшах были правоверными мусульманами суннитами ханафитами и их целью было возрождение старого календаря Навруза на основе исламских религиозных и культурных ценностей. Поэтому, Омар Хайям, на наш взгляд, конечно-же зная о зороастрийских значениях названий месяцев, сознательно придал им новые комментарии освободив их от зороастрийской освященности. Зороастрийский религиозный смысл древнего праздника среди таджиков утерял свое значение и Навруз в качестве наступления Нового года и пробуждения природы стал сугубо национально-светским праздником. Его комментарии являются сугубо светско-земледельческими, которые в полной мере отражают дух, смысл и сущность Навруза, прежде всего, как праздника земледельцев и землепашцев, и не противоречат мусульманским воззрениям и ценностям таджиков и персов.

Возрождение Навруза

Месяцы календаря Хайяма, помимо зороастрийских, также имеют двенадцать арабских зодиакальных (животных) названий. Существуют также исконно таджикские зодиакальные названия месяцев, но, к сожалению, они забыты и не используются в ежедневном обиходе. Эти 12 зодиакальных названий (?ут, мо??- рыбы, ?амал, барра – овен, савр, гов – телец и т.п.) соответствуют 12 созвездиям (бур?) расположенным на пути видимого годового пути Солнца. Этим 12 созвездиям люди дали название какого-либо животного и они стали также названиями месяцев календаря Хайяма, которые распространились среди народных масс Центральной Азии и Афганистана. В Афганистане ныне зодиакальные названия месяцев солнечного календаря являются официальными, а среди таджиков распространены в качестве составной части народных календарей. Например, каждый таджик знает, что 21 марта наступает Навруз и месяц хамаль (овен), и по этому поводу есть народная поговорка отражающая приход весны и пробуждение природы: «мо?и ?амал дар амал», т.е. «месяц хамаль в действии».

Таким образом, великий Омар Хайям через реформирование календаря своих предков синтезировал арийскую и исламскую культуры, по существу возродив Навруз и дав ему новое дыхание. Его календарь, на мой взгляд, наряду с «Шахнаме» Абулькасыма Фирдоуси является одной из высших точек симбиоза персидско-таджикской доисламской и исламской культур. Хотя созданный им календарь является в современном Иране официальным календарем, но к шиизму отношение не имеет, как думают некоторые наши ограниченные и не сведущие муллы. Сложился интересный исторический парадокс: в современном шиитском Иране пользуются календарем Навруза, который в свое время реформировали сунниты Омар Хайям (у шиитов имя Омар (Умар) не практикуется), Джалаладдин Маликшах и его знаменитый визирь, близкий друг Хайяма, автор знаменитого трактата «Сиясатнаме» просвещенный Низамульмульк убитый от рук ассасинов аламутской крепости ненавидящих мусульман-суннитов.

Следует заметить, что помимо календаря Хайяма насчитываются несколько солнечных календарей основанных на Наврузе – зороастрийский, йездигердский, согдийский, хорезмийский, шахиншахский и т.д. Начало или проще говоря «Новый год» всех этих календарей приходится на 21 марта, т.е. на день весеннего равноденствия, когда наступает Навруз. Но что касается их эр и летоисчислений то они разнятся между собой. Например, эра последнего сасанидского шаха Йездигерда отсчитывается с 632 года (в 2017 г. наступает 1385 г.) когда он взошел на престол, а по зороастрийской эре отсчитывающейся с 1737 года до н.э. в 2017 году наступает 3754 год. Новейшую реформу эр солнечных календарей Навруза предпринял последний шах Ирана из династии Пехлеви Мухаммад Резашах. В 1976 году он заменил эру хиджры на шахиншахскую эру и ввел новое летоисчисление от начала династии Ахеменидов. В результате в 1976 году наступил 2535 год, а в 2017 году наступил бы 2576 год. Но вскоре шах отменил свое нововведение из-за крайней непопулярности среди народа и восстановил эру хиджры. Подчеркнем, что шах не заменил календарь Хайяма, он временно заменил только эру.

Исходя из этого, обретение знаний о календарных системах, основанных на Наврузе, несомненно, нужно приветствовать, так как это способствует расширению кругозора и росту национально-исторического самосознания. Но всегда нужно помнить о том, что важен, первичен и неизменен сам древний праздник Навруз, наступление нового периода жизни, праздник весны и света, пробуждения природы, веселья, земледелия, суманака, народных традиций и обычаев. Эры и календари всегда зависели от Навруза, приспосабливались к этому великому празднику, но сам Навруз как наступление нового периода жизни существовал до появления календарей и эр, существует, и всегда будет существовать вне зависимости от них.

Как и в древние времена, сегодня Навруз является важнейшим событием национального бытия таджикского народа. В период Независимости он стал поистине важнейшим национальным праздником отвечающем духу нашего светского государства, связующим звеном разных времен и эпох, праздником в котором мы острее осознаем свою национальную самобытность, свою связь с нашей великой культурой и историей.

Масрур Абдуллоев, профессор РТСУ, специально для Asia-Plus

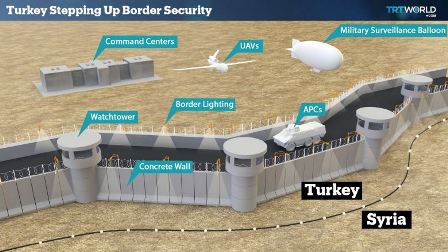

Новые экономические меры со стороны Анкары логично вписываются в ряд других «недружелюбных действий»

Новые экономические меры со стороны Анкары логично вписываются в ряд других «недружелюбных действий»

«В честь Дня адыгского языка все общественные организации черкесов собрались на сегодняшнем мероприятии. Мы поем наши песни, читаем стихи, и даже между собой мы разговариваем сегодня только на своем языке. Наша организация специализируется на обучении языку женщин и девочек, мы издали CD-диск, облегчающий обучение черкесскому языку и детям, и взрослым», — рассказала Генсель Авджы.

«В честь Дня адыгского языка все общественные организации черкесов собрались на сегодняшнем мероприятии. Мы поем наши песни, читаем стихи, и даже между собой мы разговариваем сегодня только на своем языке. Наша организация специализируется на обучении языку женщин и девочек, мы издали CD-диск, облегчающий обучение черкесскому языку и детям, и взрослым», — рассказала Генсель Авджы. Появление в Турции государственного телевещания на черкесском языке «является жизненно важным вопросом для диаспоры», отметил Каплан. «С 2011 года мы прикладываем усилия для появления государственного канала ТРТ «Черкес». Решение вопроса по телеканалу будет напрямую связано с нашей позицией на референдуме, объявленном на 16 апреля. Мы выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что тем, кто ответит на наше требование о создании телеканала «да» — мы ответим «да». А если нам скажут «нет» — мы ответим «нет» на референдуме. Мы встречались с несколькими представителями власти, которым заявили об этом напрямую. Они очень тепло относятся к нашим требованиям, но конкретный ответ мы пока не услышали», — сказал Кенан Каплан.

Появление в Турции государственного телевещания на черкесском языке «является жизненно важным вопросом для диаспоры», отметил Каплан. «С 2011 года мы прикладываем усилия для появления государственного канала ТРТ «Черкес». Решение вопроса по телеканалу будет напрямую связано с нашей позицией на референдуме, объявленном на 16 апреля. Мы выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что тем, кто ответит на наше требование о создании телеканала «да» — мы ответим «да». А если нам скажут «нет» — мы ответим «нет» на референдуме. Мы встречались с несколькими представителями власти, которым заявили об этом напрямую. Они очень тепло относятся к нашим требованиям, но конкретный ответ мы пока не услышали», — сказал Кенан Каплан.