До президентских выборов в Иране остается чуть более недели и, несмотря на то, что президент в Исламской республике является вторым лицом в государстве после духовного лидера, от их результатов в большой степени зависит дальнейший расклад интересов в регионе.

До президентских выборов в Иране остается чуть более недели и, несмотря на то, что президент в Исламской республике является вторым лицом в государстве после духовного лидера, от их результатов в большой степени зависит дальнейший расклад интересов в регионе.

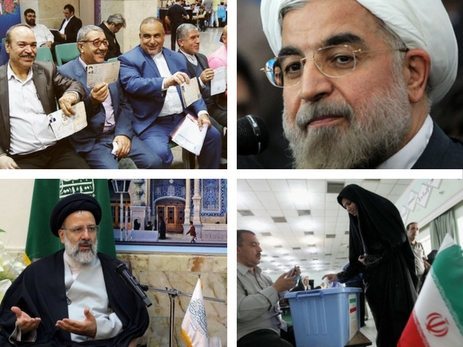

Помимо претендующего на второй срок действующего президента Хасана Роухани, занять высокое кресло по итогам назначенных на 19 мая выборов, рассчитывают бывший генпрокурор Ибрахим Раиси, первый вице-президент Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Экс-президент Ирана (2005-2013) Махмуд Ахмадинежад и его близкий помощник, бывший вице-президент и глава Иранской организации культурного наследия, ремесел и туризма Хамид Бакаи от участия в избирательной гонке были отстранены.

Интрига

Как уже отмечалось, в Иране президент не является главой государства — верховная власть в стране принадлежит рахбару — духовному лидеру, в настоящее время это аятолла Али Хаменеи.

Высший руководитель, помимо прочего, является также верховным главнокомандующим, которому напрямую подчиняется элитное военно-политическое формирование в составе вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Однако было бы неверно называть президента Ирана чисто номинальной фигурой, — координируя политику государства, он фактически исполняет функции премьер-министра – должности, которой в Исламской республике нет.

Что касается непосредственно президентских выборов, то в Иране это, прежде всего, соперничество консервативного и реформистского политических лагерей.

Соперники

По мнению наблюдателей, кандидатами, между которыми развернется основная борьба, станут действующий президент Хасан Роухани, кандидатуру которого поддерживают умеренные и реформистские партии и консерватор Ибрахим Раиси, ставку на которого сделали иранские силовики, в том числе, КСИР.

И если Хасан Роухани, главным достижением правления которого стало заключение в 2015 году ядерной сделки с шестеркой международных посредников и последовавшее за этим снятие «западных санкций», и который как умеренный реформатор вольно или невольно успел продемонстрировать лояльность к европейским ценностям — чего стоит одна только фотография на фоне новогодней елки, то его главный оппонент Ибрахим Раиси придерживается более радикальных взглядов, резко критикуя и ядерное соглашение, и нынешнее положение Ирана в целом. В упрек действующему президенту ставится в частности то, что ставка на ожидаемый с заключением ядерной сделки рост иранской экономики себя не оправдала.

Фото: Хасан Роухани

Консерваторы все еще сохраняют сильные позиции во власти, несмотря на большую популярность в последние годы реформистов, а Раиси, который начисто лишен каких бы то ни было симпатий к Западу, и которого эксперты называют одним из фаворитов нынешней предвыборной гонки, выражает именно общеконсервативную позицию.

Фото: Эбрахим Раиси

57-летний Раиси в настоящее время является хранителем святыни Разави — организации, управляющей делами мавзолее Имама Резы, восьмого шиитского имама, в городе Мешхед. Он уже занимал пост главы наблюдательного совета на радио и телевидении, генерального прокурора страны, генпрокурора по делам богословов, члена ассоциации богословов-ветеранов в Тегеране и председательствующего члена Ассамблеи экспертов.

Но и победа Раиси вовсе не предопределена, поскольку, когда речь идет о выборах в Иране, интрига сохраняется до конца, причем не последнюю роль здесь играет мнение духовного лидера Али Хаменеи.

Фото: Али Хаменеи

Ряд аналитиков считают высокой вероятность проведения второго тура, в который выйдут два кандидата, набравшие большее число голосов, но не преодолевшие планку 50%+1 голос.

Экспертный прогноз

О предвыборном раскладе, шансах кандидатов и прогнозе итогов предстоящих в Иране выборов, а также о том, как они могут повлиять на ситуацию в регионе и мире, мы попросили рассказать известного азербайджанского политолога Тофик Аббасова:

«Расклад сил в Иране я бы назвал уже устоявшимся – там есть уже сложившееся противостояние между так называемыми умеренными – реформаторами, правыми радикалами, которые придерживаются непримиримой позиции в плане внутренних реформ, продвижения экономики сопротивления в отношениях с Западом и остальным миром, и теми, которые являются сторонниками рахбара — верховного лидера исламской революции Али Хаменеи.

Но надо сказать и то, что это несколько поверхностная оценка сил, которые представлены в политическом спектре сегодняшнего Ирана. Там даже радикалы подразделяются на три категории: крайне непримиримые, средне непримиримые и более-менее склонные к корректированию своей позиции с учетом интересов страны и хода региональных процессов. Точно так же и среди прагматиков есть два-три крыла, которые позиционируются как, если можно так выразиться, «удобоваримые» для внешних сил категории национальной элиты. Тем не менее, в момент таких избирательных кампаний они, как правило, консолидируются.

Конечно, шансы Хасана Роухани высоки, если учесть и то, что он воспринимается как человек, который склонен к проведению внутренних реформ – и в экономике, и в плане просвещения, и в вопросе реализации норм и правил исламского поведения и т.д.

С другой стороны, Роухани очень мобильный и маневренный политик, с той точки зрения, что он учитывает внутреннюю конъюнктуру в контексте глобальных рисков и мировых трендов. Кроме того, он умеет успешно подискутировать и на внешних широтах, когда по тому или иному вопросу проглядываются резкие коллизии, непримиримая борьба, как, например, при заключении «ядерного соглашения».

То есть, в любом случае, Роухани человек, умеющий слушать оппонента, и в этом плане он политик из плеяды, которую в свое время представляли и покойный президент Рафсанджани, и бывший президент Хатами.

С другой стороны, иранская религиозная школа несколько разношерстная. К примеру, опыт президентства Махмуда Ахмадинежада оставил в истории современного Ирана, я бы сказал, не очень удобоваримый след.

Фото: Махмуд Ахмадинежад

И поэтому многие, в том числе, сторонники непримиримости в отношениях с Западом, понимают, что «ставка на табу» себя не оправдывает и большей частью оборачивается имиджевыми потерями для Исламской республики.

Вследствие этого, надо учитывать и внешние реалии, когда тот или иной кандидат, та или иная сила, подвергаются обструкции или непримиримой критике. Здесь надо иметь в виду, что если речь идет об Иране, то он находится в очень неудобном для себя окружении (с одной стороны, фактор исламских радикалов из стран Залива, с другой — сложные, я бы сказал даже, несостоявшиеся, отношения с Саудовской Аравией, непростые отношения с Турцией, те же Афганистан и Пакистан, представляющие для него фактор постоянного риска).

Кроме того, есть полюсы на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, которые все время пытаются «столкнуть лбами» Иран и другие страны. С учетом всех этих перипетий даже самые радикально настроенные, но прагматично мыслящие иранские политики понимают, что не во всем надо идти до конца – нужно учитывать и позицию оппонентов, и вырабатывать какие-то концептуальные конфигурации для того чтобы, как говорится, «и волки были сыты, и овцы остались целы».

Если говорить о шансах кандидатов, то по прогнозам иранского экспертного сообщества, политологов, судьбу выборов решат голоса, отданные за Хасана Роухани и Ибрахима Раиси.

Политическая система в Иране очень сложная, но в целом состоявшаяся и, скажем так, объективно-демократическая.

Например, в нынешних выборах было подано несколько тысяч (!) заявок от претендентов на пост президента. При таком количестве, конечно же, должны быть какие-то институты, какие-то совещательные органы, которые должны отсеивать и применять определенные критерии для того, чтобы оправдать претензии тех или иных людей на участие в выборах.

Сейчас ситуация в целом непростая, поскольку в США произошла смена администрации, и Трамп абсолютно далек от намерения «миндальничать» или проявлять ту самую эффективность, которой отличился Барак Обама, которого склоняли к проведению военной кампании. Но опять-таки вопрос не в том, будет ли военная кампания, а в том, что рано или поздно, отношения должны войти в русло нормализации. Опять же, это можно произойти только в случае, если американцы сумеют перебороть в себе «комплекс неполноценности», который возник после захвата американского посольства в Тегеране, долгого удержания заложников и т.д.

С тех пор они никак не могут простить, и с другой стороны, не хотят смягчить отношения через снятие санкций. Не произошло и обещанного размораживания части иранских финансовых авуаров — то есть, здесь все идет по принципу «по чайной ложке». И поэтому напряженность в ирано-американских отношениях продолжает сохраняться.

Какими же будут отношения нового иранского президента с Западом, и с теми же США? Думаю, так или иначе, но их интересы пересекутся – в регионе, в крупных проектах, программах. Поэтому для того, чтобы сохранить свое лицо и не навредить национальным интересам, новый руководитель Ирана должен будет учитывать все «за» и «против» — там действительно очень сложная ситуация, когда он постоянно находится под огнем критики парламента, с одной стороны, и религиозных школ, которые тоже имеют отношение к внешним вопросам — с другой.

И, учитывая то непростое положение, в котором оказывается президент как лицо исполнительное (поскольку политические решения всегда принимает рахбар), ему надо всегда «смотреть в оба и держать нос по ветру», чтобы, как говорится, не «накосячить» во внешнем секторе, и защитить свое лицо и свою позицию, показав, что он действовал в интересах государства. Вот такая непростая ситуация.

Я все же думаю, что победит на выборах Роухани. Хотя при нем и не реализовалось многое из того, что было обещано, но он добился большого прорыва по ядерной программе. Помимо этого, сейчас мы видим, что на площадках ООН, МАГАТЭ и других международных организаций Иран постоянно актуализирует вопрос демилитаризации Израиля, обнародует его ядерные программы и т.д. То есть, Иран не всегда придерживается оборонительной позиции – у него есть еще и атакующая тактика, поэтому, считаю, что нахождение на посту президента такого человека, как Роухани, будет отвечать интересам страны с тем, чтобы она не увеличивала число своих недругов, но превратила бы имеющихся противников если и не в друзей, то хотя бы в нейтральных игроков.

Что касается возможности привнесения новым президентом корректив в политику Тегерана в отношении Армении, то это не является вопросом одного человека. Это – годами выработанная линия государственной политики Ирана.

Да, мы можем быть недовольны тем, что Иран расширяет программу взаимодействия с Арменией. Но главное – Иран признает территориальную целостность Азербайджана, о чем постоянно говорит и на двусторонней, и на международной площадке.

Тут надо принимать во внимание еще и то обстоятельство, что вопрос оказания Армении помощи со стороны ИРИ является одним из краеугольных камней в повестке взаимодействия Тегерана с Брюсселем и Вашингтоном, которые всегда ставят вопрос «о тяжелом положении зажатой» Азербайджаном и Турцией Армении, ввиду чего «ей надо помогать».

Так что данный вопрос актуализируют еще и западные партнеры Армении, все время пекущиеся о безопасности страны, которая фактически является агрессором.

Поэтому, хотя я бы и не назвал иранскую позицию равноудаленной, но, тем не менее, отношения с Азербайджаном для Тегерана более выгодны.

Азербайджан в состоянии дать Ирану больше, и наши двусторонние проекты намного более эффективные и презентабельные, чем те, которые он планирует реализовать вместе с Арменией. Как раз таки там больше разговоров, чем реалистичного материала».

Ф.Багирова

Строительство газопровода «Турецкий поток», предназначенного для транспортировки российского газа в Турцию и далее в Европу, отрицательно отразится на перспективах реализации «Транскаспийского трубопровода», считает сотрудник британского Университета Глазго, эксперт по Центральной Азии Лука Анчески (Luca Anceschi).

Строительство газопровода «Турецкий поток», предназначенного для транспортировки российского газа в Турцию и далее в Европу, отрицательно отразится на перспективах реализации «Транскаспийского трубопровода», считает сотрудник британского Университета Глазго, эксперт по Центральной Азии Лука Анчески (Luca Anceschi).