Если бы Рип ван Винкль лег спать в 1992 году и проснулся в 2017, он, вероятно, был бы поражен множеством вещей и явлений, включая смартфоны и президента Дональда Трампа. Его бы также удивило и то, сколь мало изменилась глубинная структура мировой политики после окончания холодной войны.

НАТО по-прежнему существует, расширившись за счет бывших стран Варшавского договора до самого сердца бывшего Советского Союза. Ван Винкль изумится, обнаружив, что Соединенные Штаты 2017 года занимаются тем, что показалось бы ему новой холодной войной с постсоветской Россией и постмаоистским Китаем. Во время первой холодной войны многие консерваторы обвиняли либералов в том, что те якобы были российскими шпионами и марионетками; в ходе новой холодной войны многие либералы выдвигают обвинения в том, что президент Трамп и его сторонники являются агентами влияния Москвы. Иран — оппонент Америки с момента своего превращения в теократический режим в 1979 году — многие американцы до сих пор считают главным врагом США на Ближнем Востоке. Северная и Южная Кореи по-прежнему разделены и находятся в состоянии вечного конфликта. Если Рип Ван Винкль хочет присутствовать при совершенно другом мировом порядке, ему стоит снова лечь спать, поставив будильник на 2050 или 2100 год.

Степень инерции в геополитике должна вызывать особые затруднения с точки зрения реалистической школы теории международных отношений. Традиционный реализм исходит из того, что союзы являются временным решением в ответ на внешние угрозы, в отсутствии которых их следует ликвидировать или преобразовывать. Когда реалисты переходят от формулировок к установкам, они, как правило, выступают в поддержку того или иного варианта стратегии оффшорного балансирования, при которой США переносят свое влияние на наименее грозную из великих держав многополярного мира. (В своей книге 2006 года The American Way of Strategy я назвал один из таких вариантов «адаптивной стратегией»).

В долгосрочной перспективе реалисты могут оказаться правы. НАТО и союз США-Япония могут выдохнуться; Соединенные Штаты могут урезать расходы и принять политику оффшорного балансирования. Эти события займут, возможно, больше времени. С момента падения Берлинской стены прошло всего 28 лет, а с момента распада СССР — 26.

Но те из нас, кто считает себя реалистами, должны проанализировать то, понимаем ли мы истинное положение дел. Реалисты школы оффшорного балансирования могут быть неправы, в отличие от неоконсервативных и неолиберальных сторонников американской глобальной «империи». Существует более двух вариантов постоянно меняющихся альянсов и американской глобальной гегемонии или империи. Третий вариант — раздел мира между долгосрочными геополитическими блоками.

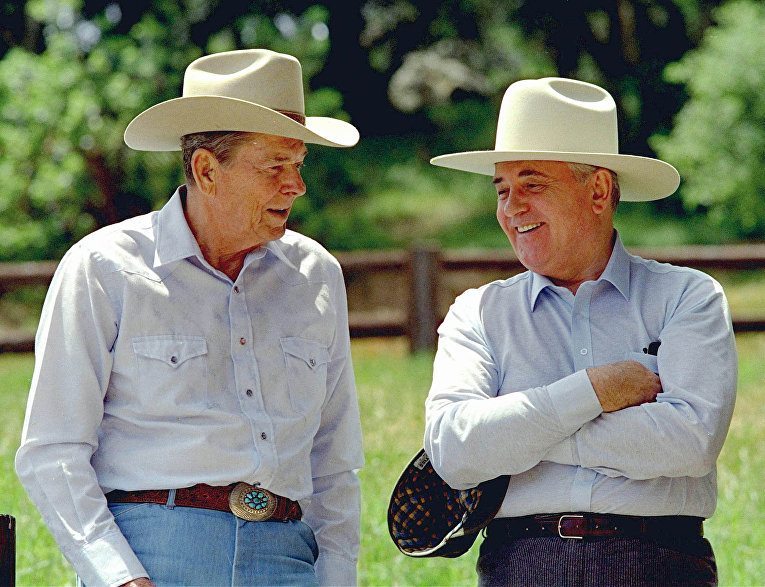

Блоки знакомы всем. Раздел земного шара блоками, управляемыми супердержавами, был важнейшим фактом холодной войны с конца Второй мировой до 1990-х годов.

Инициированный Америкой блок называют иногда «Свободный мир». Это в лучшем случае эвфемизм, в худшем — оруэлловское искажение реальности. Американский блок времен холодной войны состоял не только из либеральных или демократических стран, но включал также деспотические монархии Персидского залива и проамериканских диктаторов Южной Кореи, Тайваня, Филиппин, Южного Вьетнама (до его завоевания и поглощения коммунистическим Севером в 1975 году) и большинство стран Латинской Америки.

«Свободный мир» был не в большей степени «миром», чем «свободным». Ему противостоял коммунистический блок, чьи лидеры считали себя частью единого марксистско-ленинского движения, даже когда в начале 1950-х годов Мао начал борьбу за лидерство с преемниками Сталина. «Третий мир» не был настоящим блоком — скорее всеобъемлющим понятием, включавшим нейтральные страны вроде Индии и многие другие постколониальные государства в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, которые стремились максимизировать свою независимость от двух сверхдержав.

Блоки времен холодной войны были менее интегрированы, чем многие древние или средневековые империи, но гораздо более интегрированы, чем старомодные незаинтересованные союзы независимых государств в борьбе с общей угрозой. Послевоенные Западная Германия и Япония были в лучшем случае «полусуверенными» государствами, лишенными подлинно независимых внешнеполитических курсов и подверженными высокой степени неформального доминирования США. Их можно охарактеризовать как «протектораты» — нечто среднее между имперскими колониями центрального подчинения и по-настоящему независимыми союзниками.

Советский блок в Восточной Европе к традиционной империи был еще ближе. В такой сфере влияния, которая определяется исключительно с военной точки зрения, великая держава может настоять на своем праве вето в отношении иностранных военных союзов со стороны стран внутри данной сферы, позволяя им быть в то же время независимыми. Такова была ситуация в Финляндии периода холодной войны, но в странах Варшавского договора дело так не обстояло с того момента, как Москва создала покорные коммунистические сатрапии на всех своих подконтрольных территориях с 1945 года до конца холодной войны. «Доктрина Брежнева» утвердила право СССР вмешиваться в дела братских народов коммунистического блока. Советский Союз подавил антикоммунистические восстания путем вторжения в 1953 году в Восточную Германию, в 1956 — в Венгрию и в 1968 — в Чехословакию. Еще одно вторжение удалось, вероятно, предотвратить благодаря введению в 1981 году Войцехом Ярузельским военного положения в Польше. Зависимые коммунистические режимы Восточного блока были небезосновательно названы «сателлитами» Москвы.

В странах НАТО к власти никогда не приходило ни одно хоть как-то связанное с Москвой коммунистическое правительство, так что не понятно, какой была бы реакция Запада. Тем не менее, США стремились ослабить коммунистические партии Западной Европы и усилить своих противников посредством скрытых действий в начале послевоенного периода. А в других местах Соединенные Штаты провели серию тайных операций с целью не допустить падения зависимых государств, а также прихода к власти просоветских или нейтральных лидеров. В 1953 году США тайно содействовали свержению правительства Моссадыка в Иране, пытались свергнуть или убить Фиделя Кастро, способствовали переворотам 1954 и 1973 годов в Гватемале и Чили соответственно, вторглись в 1965 году в Доминиканскую республику и в 1983 году — в Гренаду, и это лишь некоторые из множества американских вмешательств в политику других стран. Также во время холодной войны США вели крупные войны на Корейском полуострове и в Индокитае, чтобы сохранить у власти проамериканские, антикоммунистические диктатуры.

Блоки холодной войны представляли собой экономические, культурные, а также военные и идеологические организации. Холодная война была, среди прочего, войной финансового, коммерческого и промышленного истощения коммунистического блока со стороны американского с полувековым применением наиболее строгих экономических санкций. В рамках стратегии холодной войны Соединенные Штаты поощряли экономическую интеграцию Западной Европы и закрывали глаза на меркантилистскую торговую политику своих японских, южнокорейских и тайваньских протекторатов. У Советского Союза во времена холодной войны был свой экономический блок — Совет экономической взаимопомощи (1949-91 гг), известный на Западе как COMECON.

Холодная война велась и на идеологическом фронте. Начиная с захвата коммунистами власти в 1917 году, Советский Союз пытался манипулировать общественным мнением в других странах мира, включая Соединенные Штаты, с помощью местных членов коммунистической партии, шпионов и солидарных, но некоммунистических «сторонников». В период холодной войны Соединенные Штаты, их союзники и протектораты создали свои собственные контркоммунистические пропагандистские сети и институты. Некоторые из них, такие как Радио «Свобода», были публичными. В других случаях антикоммунистическая пропаганда тайно поощрялась правительством США, которое посредством ЦРУ финансировало организацию «Конгресс за свободу культуры» и журнал Encounter.

В некотором смысле блоки периода холодной войны были гораздо более интегрированными, чем старые европейские колониальные империи или династические монархии. Не подлежит сомнению тот факт, что у династических империй были государственные религии, а колониальные империи то и дело утверждали, что являются носителями универсальной идеи — католической контрреформации в случае с Испанией, свободы в случае с Британией и просветительской миссии в случае с Францией. Но сочетание господствующих военных союзов, интегрированных межгосударственных промышленно развитых экономик и постоянной пропаганды военного времени, продолжавшейся в течение полувека, было с точки зрения истории в новинку.

Это считалось временным явлением — по крайней мере, как ожидали многие реалисты (включая и меня). Когда рухнула Берлинская стена, многие из нас считали, что союзы и тип мышления времен холодной войны, как и ее институты, исчезнут или будут радикальным образом преобразованы. В последовавшем «новом нормальном» мире большие и малые государства пересмотрели бы старые союзы исходя из холодного расчета своих национальных интересов.

Это вполне возможно. Но пока что дела обстоят иначе. Филиппины и Турция, бывшие близкие союзники США, афишируют свою независимость от Вашингтона. Но это лишь исключения, подтверждающие правило продолжающегося выживания блока холодной войны в Америке. В 1990-е годы многие опасались, что воссоединившаяся Германия быстро станет великой державой и будет стремиться создать свою собственную Центральную Европу. Вместо этого Соединенные Штаты сохраняли свое господство внутри НАТО, а альянс расширялся на восток, пока не столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны постсоветской России в Грузии и на Украине.

Можно сделать вывод, что реалисты в основном правы относительно динамики мировой политики, но необязательно насчет ее крупнейших игроков. Что если главными действующими лицами мировой политики являются — и будут оставаться — не множество независимых государств, а небольшое количество более-менее постоянных иерархических многонациональных блоков, каждый из которых будет возглавляться одним или несколькими доминирующими национальными государствами?

Вера в то, что в индустриальную эпоху мир превращается в одну или несколько военно-экономико-политических агломераций, уходит корнями в девятнадцатое столетие. В конце XIX века эта идея способствовала конкуренции западных держав за иностранные владения. Она стала также основной причиной обеих мировых войн, которые произошли на фоне стремления немецких и японских режимов развивать и консолидировать собственные блоки или империи посредством регионального завоевания.

В книге «Революция управляющих» 1943 года бывший троцкист и ведущий теоретик консерватизма эпохи холодной войны Джеймс Бернхем (James Burnham) предсказал появление трех крупных блоков после Второй мировой войны, ядрами которых станут Соединенные Штаты, Германия и Япония. Его работа повлияла на антиутопическое видение Джорджа Оруэлла в его произведении «1984», затрагивающем постоянный незначительный конфликт между воображаемыми блоками сверхдержав Океании, Евразии и Восточной Азии.

Пророк из Бернхема вышел никудышный. Вторая мировая война уступила место биполярному миропорядку, при котором Соединенные Штаты и Россия — ныне сверхдержавы — стали гегемонами конкурирующих блоков, Япония — сателлитом Америки, Германия была поделена между блоками, а Восточная Азия и другие регионы оспариваются сверхдержавами в войнах через посредников.

Но Бернхем, оставаясь верным марксистской традиции, освободится от которой ему удалось лишь недавно, стремился интегрировать теорию глобальных экономических и социальных изменений в свою теорию геополитики. Это было и остается преимуществом подходов, схожих с подходом Бернхема, основанным на противостоянии современным господствующим на Западе научным концепциям миропорядка, которые изолируют, как правило, всего один фактор и пытаются построить на нем теорию.

С точки зрения теории международных отношений неореализм в чистейшей своей форме изолирует власть, приравниваемую, как правило, к военной мощи. Некоторые его разновидности пытаются объяснить внешнюю политику отдельных государств как реакцию на условия полярности: би-, мульти-, одно- или аполярности. Между тем, с другой точки зрения, обычная неоклассическая экономика игнорирует как национальные государства, так и блоки в качестве самостоятельных экономических субъектов и теоретизирует торговлю с точки зрения отдельных лиц и фирм, специализирующихся на несуществующем идеализированном мировом рынке. Третья точка зрения рассматривает политическую теорию, в том числе теории либеральной демократии, которые, как правило, почти не обращают внимания на реальные события в области национальной безопасности или экономики.

В некоторых направлениях научной деятельности идеализированные модели могут быть полезны, но не способствуют пониманию мировой политики. В этом случае три изолированных подхода теории международных отношений, теоретической экономики и политической философии могут создать гипотетический мир, в котором каждое государство имеет теоретическую возможность присоединиться к одному ряду союзов в целях военной защиты, к другому торговому блоку — ради коммерческих целей и к третьему ряду международных альянсов, объединенных, возможно, политическими убеждениями и социальными ценностями.

В реальном мире такой калейдоскопической сложности нет. Между военной, экономической и политической областями всегда существовало значительное единообразие подходов как во время холодной войны, так и спустя четверть века с момента ее завершения.

В Европе степень параллелизма членства в НАТО и членства в Евросоюзе высока, хоть и несовершенна. На членов как ЕС, так и НАТО оказывается сильное давление с целью соответствия общей либерально-демократической идеологии. Польшу и Венгрию, к примеру, другие члены ЕС и НАТО считают отказывающимися от прежних убеждений «нелиберальными демократиями» за их спорные политические курсы, связанные с общественным телевидением (Польша) и регулированием некоммерческих организаций и иммиграции (Венгрия) — курсы, которые в сравнении с автократическим Китаем или Саудовской Аравией трудно отличить от политики «либеральных» европейских соседей.

В других областях наблюдаются существенное наслаивание членства в военных союзах и членства в торговых блоках. Мегарегиональные торговые соглашения, поддержанные администрациями Буша и Обамы, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и Транстихоокеанское партнерство были предназначены отчасти с целью укрепления инициированных США альянсов для обеспечения безопасности в Европе и Восточной Азии. Предлагаемое Китаем всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) было в равной мере геополитическим в своем ярко выраженном намерении, включая многие из тех же азиатских стран, что являются членами Транстихоокеанского партнерства, но исключая Соединенные Штаты. И существуют значительное пересечение между членством в Шанхайской организации сотрудничества — военном альянсе, возглавляемом Китаем и включающем Россию — и новыми экономическими институтами, поддерживаемыми Китаем, включая Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Евразийский экономический союз Владимира Путина столь же геополитичен, сколь промышленно важен.

Рассмотрение политики безопасности и торговли как отдельных сфер, каждая из которых имеет собственные внутренние закономерности и не связана с другой, может привести нас в замешательство, совсем как в индийской притче о слепых мудрецах и слоне, в которой мудрецы путались в собственных ощущениях при прикосновении к слону и не могли понять, что и хобот, похожий на змею, и большое плоское ухо, и древоподобные ноги были частью одного и того же животного. В нашем случае такими животными являются блоки.

Ответственный подход к блокам означает отказ от идеи национального интереса как списка разобщенных приоритетов в пользу признания того, что национальные интересы как доминирующей, так и подчиненной держав часто определяются лидерами как сохранение или расширение блока, к которому они принадлежат.

Для господствующей державы, которая направляет блок, последний приумножает национальную военную мощь и богатство путем присоединения к собственным населению и ресурсам иностранных. Учитывая низкие коэффициенты рождаемости и трудности повышения уровня производительности за счет инноваций, самым быстрым и эффективным способом повысить общий ВВП блока является присоединение к нему новых членов.

Блок может даже повысить статус держав второго эшелона. Например, население Евразийского экономического союза, включающего Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению, составляет 179 миллионов человек, из них 143 миллиона в одной только России.

Само собой разумеется, сила, основанная на территориальной экспансии и внутреннем росте, была стратегией прошлых империй. В условиях современности, основанной на правилах национального самоопределения и народного суверенитета, включение в состав государства дополнительных территорий путем завоевания будет считаться незаконным. Но схожие с неофициальными империями блоки можно создавать с помощью альянсов по обеспечению безопасности и торговых сделок, которые будет трудно отличить от фактического колониализма, когда один из партнеров является слабым протекторатом, а другой — великой державой или сверхдержавой.

На данный момент неоклассические экономисты и либертарианцы (два пересекающихся движения) могут возразить, что на мировом свободном рынке размер экономических блоков значения не имеет. Это правда, но к делу она не относится; безграничный мировой рынок никогда не существовал и существовать не будет в отсутствие мирового правительства. В разделенной между блоками великих держав мировой экономике отрасли промышленности с растущей засчет эффекта масштаба прибылью, такие как сфера производства, будут, скорее всего, наиболее продуктивными и динамичными в блоках с крупнейшими интегрированными рынками, то есть внутренними рынками густонаселенных государств и еще более густонаселенных блоков. Технологическая и коммерческая эффективность, обеспечиваемая масштабами, предоставляет, в свою очередь, возможность более быстрого роста, более высокого дохода на душу населения и увеличения налогов в абсолютном выражении, даже при низких ставках налогообложения — налогов, которые должны быть потрачены, среди прочего, на военные нужды. Это успешная стратеги, использованная более крупным и богатым американским блоком ради банкротства советского блока. В бессмысленном меркантилистском мире конкурирующих блоков так: чем больше блок, тем лучше.

Лидерам относительно слабых и малых стран — то есть большинства стран мира — членство в блоке может быть на руку, даже если соотношение сил внутри блока скорее иерархично, нежели эгалитарно. Экспортерам и импортерам малых стран может быть гарантирован доступ к рынкам и поставщикам блока, а также включение в цепь его поставок. В качестве де-факто протекторатов доминирующих стран блока слабые страны могут стать «иждивенцами», когда речь зайдет об обороне, и затрачивать на военные нужды относительно небольшие средства.

Помимо коллективной безопасности и экономических интересов, членов блока может объединять общая идентичность или ценности. Коммунистические режимы Варшавского пакта и советские республики марксистско-ленинскую идеологию признавали только на словах. Сегодня либеральная демократия не только в абстрактном, но и в более либеральном варианте — характеризующемся поддержкой мультикультурализма и массовой иммиграции — становится чем-то вроде официальной идеологии Евросоюза. Многие члены социальной элиты Европы утверждают, что считают себя в первую очередь «европейцами», а уже потом — британцами, французами, испанцами или греками.

Но современные блоки могут существовать и без этого третьего элемента общего самосознания и ценностей, только на основе единой военной и экономической политик. Саудовская Аравия остается частью блока США, хотя ее ценности вряд ли могут быть еще более несовместимыми с либеральным и демократическим мировоззрением Америки. А подход к международным отношениям правительств Китая и России, включая создание блоков, был охарактеризован «суверенитизмом» — высокой степенью уважения (или равнодушия) к внутренней политике и социальной структуре союзников и зависимых государств.

Критики-реалисты внешней политики США после окончания холодной войны склонны приписывать неодобряемые ими политические курсы к наивному идеализму или утопизму. Это может показаться правдоподобным в свете утопических логических обоснований, на которые ссылаются защитники идеи расширения НАТО («расширение круга рыночных демократий»), войны в Ираке («глобальная демократическая революция») и смены режима в Ливии (концепция «ответственности за защиту»). Но с точки зрения общественного потребления, данные обоснования не всегда целесообразны.

В основе внешней политики обеих партий США лежит убежденность в том, что существование американского блока находится в сфере национальных интересов. Из этой аксиомы следует, что национальным интересам отвечает абсолютно все, что укрепляет американский блок. Блок может расширяться, если это возможно; допускать его сокращения в любом случае нельзя.

Несмотря на то, что интересы блока, сконцентрированного вокруг Америки, совпадают с долгосрочными интересами Соединенных Штатов, следуя данной логике, в краткосрочной перспективе придется, возможно, пожертвовать узконациональными американскими интересами ради обеспечения функциональности блока. И если сохранение многонационального блока потребует жертв со стороны американского народа, так тому и быть. Если кому-то из американских солдат нужно умереть ради демонстрации доверия США к слабым зависимым государствам и тем самым не позволить другим протекторатам потерять веру в Америку как гаранта безопасности, в таком случае цель оправдывает средства. Если какие-то американские предприятия и отрасли промышленности необходимо принести в жертву ради привлечения в блок или сохранения в нем иностранных государств посредством одностороннего доступа для своих экспортеров на рынки США, такую жертву принести следует. Что хорошо для американского блока, хорошо и для Америки.

Транзакционный национализм Дональда Трампа ужасает двухпартийную внешнеполитическую элиту США: по их мнению, президент не осознает, что поддержание блока — не просто одна из нескольких задач, а доминирующая цель стратегии США. С точки зрения элиты, вопрос о том, не прогадали ли американцы, защищая Японию, Южную Корею и богатых союзников по НАТО, равнозначен просьбе проанализировать затраты и результаты защиты федеральным правительством южного или западного побережья США. Большинство членов внешнеполитической элиты могут вообразить Южную Корею или Польшу за пределами военного блока США не более, чем собственные Вирджинию или Калифорнию за пределами территорий Америки. Их тревога может оказаться преждевременной, потому что Трамп, кажется, больше заинтересован в оказании давления на союзников США, чтобы те в большей степени содействовали альянсам под руководством США, чем в их роспуске.

Внешнеполитические круги европейских стран, подобно своим американским коллегам, не находятся во власти бисмарковских реалистов, изо дня в день производящих холодный расчет, не превысят ли расходы членства в НАТО и ЕС сопутствующие выгоды, с точки зрения узко определенных национальных интересов. В ходе кампании, завершившийся прошлым летом голосованием за выход Великобритании из состава ЕС, именно аутсайдеры-популисты приводили доводы в пользу британских (или английских) национальных интересов. Практически вся британская элита против данного шага возражала. Иногда они прагматично утверждали, что стоимость Брекзита будет катастрофически высока. Очевидным было то, что членство как в Евросоюзе, так и в трансатлантической евро-американской системе является важной частью их личностного и профессионального самоопределения. Для верхушки британского общества выход из ЕС мог быть либо шуткой, либо кошмаром.

В таком случае загадка, озадачившая в нашей истории Рипа ван Винкля, решена. Советская угроза стала, возможно, первоначальным стимулом к формированию НАТО и косвенным — единой Европы. Но трансатлантический евро-американский блок настолько интегрирован, так сильно скреплен связями военного сотрудничества, экономической взаимозависимости и общих ценностей и настолько существенен для самоопределения бомонда по обе стороны Атлантики, что выдерживает испытание временем даже в отсутствие реальной угрозы со стороны России как сверхдержавы, сравнивать которую с ограниченным ревизионизмом Путина просто нельзя.

В других регионах, таких как восточная, центральная и южная Азия, а также в Персидском заливе, существует менее глубокая межнациональная интеграция и более традиционные союзы, действующие по принципу незаинтересованности сторон. В современном Евросоюзе нет ничего похожего на присущую марксизму-ленинизму идеологию крестовых походов бывшего коммунистического блока или на доминирующий, если не всеобъемлющий, леволиберальный вариант демократии. В Азии, в отличие от Североатлантического региона, все еще встречается нечто похожее на традиционное реалистическое представление о транзакционной народной дипломатии, основанной на вычислении дискретных интересов государства.

Но даже в самом сердце политического прагматизма XXI века, точка зрения представителей традиционного американского реализма будет, вероятнее всего, опровергнута. Причина заключается в том, что одобренная многими реалистами стратегия оффшорного балансировани, при которой Соединенные Штаты выступают «хранителями баланса» среди нескольких великих держав, будет неактуальна из-за долгосрочного роста благосостояния и мощи Китая, а также, как следствие, его господства в регионе.

Одной из возможностей изменения баланса сил являются более или менее фиксированные географические сферы влияния. И реалисты, и идеалисты, в том числе неоконсерваторы и воинствующие неолибералы, наличие сфер влияния не одобряют. Но в американской истории данное явление является сравнительно молодым. Еще до мировых войн Соединенные Штаты провели Доктрину Монро и определили собственную сферу влияния. Доктрина открытых дверей, выдвинутая Соединенными Штатами и Великобританией более века назад, не противоречила европейским и японским сферам влияния на территории маловлиятельного и разобщенного в то время Китая. Хотя Франклин Рузвельт, скорее всего, предвидел, что названные им «четверо полицейских» — США, Британия, Советский Союз и Китай — будут контролировать свои регионы после Второй мировой войны, холодная война быстро превратилась в соперничество противоборствующих либеральных и коммунистических взглядов за преданность постколониальных стран и «пленных народов» советской Европы. На практике Соединенные Штаты и СССР, конечно же, защищали свои сферы влияния в Восточной Европе, Карибском бассейне и Центральной Америке. Но идея о том, что слабые соседи великой региональной державы или сверхдержавы должны подчиняться местному гегемону, стала неактуальна. И действительно, в ноябре 2013 года госсекретарь Джон Керри провозгласил «эру доктрины Монро» завершенной.

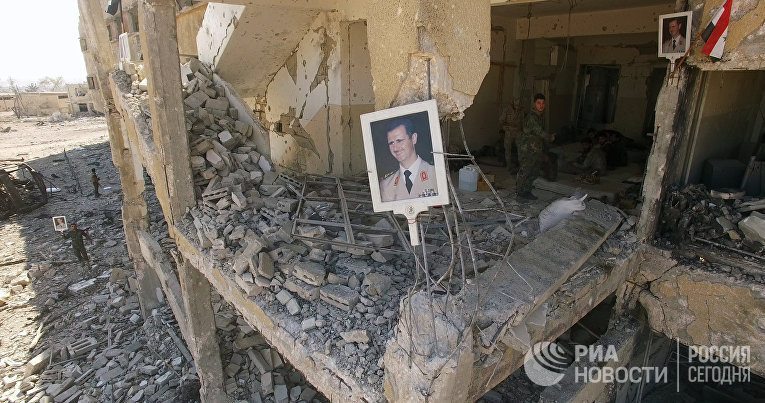

Одно из толкований может заключаться в том, что историческая доктрина Монро потеряла свою актуальность в период после холодной войны, в ходе которого Соединенные Штаты отстаивали свою исключительную сферу влияния в качестве единственной в мире сверхдержавы, причем не только в Америке, но и в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах. Однако сегодня американский проект преобразования господства в рамках блока времен холодной войны в универсальную гегемонию — превращение всей планеты в единую сферу влияния — рухнул благодаря сопротивлению Китая, России и измученной войной американской общественности. Но внешнеполитическая элита США отказывается признать провал недавней заявки Америки на мировую гегемонию, делая вид, что так называемый «либеральный мировой порядок» находится под неоправданной угрозой со стороны Китая, России, а, возможно, и Ирана. Поскольку Китай и Россия оказывают умеренное сопротивление американскому блоку в Азии и Европе, они считаются угрозой либерализму, верховенству закона и глобальной демократии. Между тем, нелиберальные и антидемократические союзники Америки — Саудовская Аравия и Катар, ответственные за продвижение салафистских джихадистских ставленников в Сирии и других местах — необходимо рассматривать как государства, поддерживающие либеральный мировой порядок. Это лишь своего рода оруэлловская пропаганда. То, что двухпартийная внешнеполитическая элита США и ее союзники за рубежом называют либеральным мировым порядком — не более чем современный американский блок, наподобие «Свободного мира» времен холодной войны.

Текущие конфликты с Китаем и Россией — не просто препятствия на пути к глобальному господству США, а настоящие преграды. Нет ни малейшего шанса на то, что любого рода китайские и российские режимы — какими бы либеральными или демократическими они не были — когда-либо признают постоянное военное присутствие США у своих границ законным. Учитывая невысокие для американской общественности ставки для ведения рискованных войн с великой державой, наиболее вероятным долгосрочным результатом является либо нейтрализация оспариваемых промежуточных областей, таких как Украина и Южно-китайское море, либо создание в этих районах новых, военизированных прикрытий наподобие «железного занавеса» эпохи холодной войны.

В любом случае, кошмарный сценарий, инициированный в качестве предупреждения сторонниками глобальной гегемонии — разделения мира между региональными блоками и сферами влияния — будет осуществлен. Не будет ни устойчивого общепризнанного глобального военного господства США, ни управляемого правилами мирового свободного рынка. Вместо этого — по крайней мере, в краткосрочной перспективе — мы увидим ту версию мирового порядка, что была описана Бернхемом и Оруэллом: возглавляемая Америкой «Океания», некий китайский «восточноазиатский» блок и ориентированная на Россию «Евразия», намного меньше и слабее бывшего СССР. Со временем к Соединенным Штатам и Китаю в качестве ведущей военной и экономической державы могла бы присоединиться Индия, возможно даже со своим собственным блоком, назовем его «южноазиатским». Популистский национализм в Европе обречет любую попытку превратить континент в централизованный независимый блок, который был бы способен выступать на мировой арене как единое целое. В качестве альтернативы, Европа может оставаться протекторатом США, скатиться к нейтралитету, а в худшем случае — стать «зоной дробления», за которую будут снова бороться внешние силы.

В этом анализе ничто не противоречит классическому реализму. Но это говорит о том, что предпочитаемая многими современными американскими реалистами стратегия оффшорной балансировки может быть столь же неактуальна, как и отживающая свой век стратегия мирового господства неоконсерваторов и неолибералов.

Стратегия оффшорного балансирования предполагает относительную легкость вступления в альянсы и выход из них. А также для нее требуется достаточное количество крупных держав, а не две или три. Но мир, состоящий из нескольких колоссальных интегрированных межнациональных блоков не есть мир зыбких, легко аннулируемых союзов на коммерческих началах, в рамках которых конкуренты периодически меняются местами. Можно утверждать, что данный взгляд на мировую политику проецирует устаревшую версию силовой политики континентальной Европы девятнадцатого века на менее изменчивый мировой порядок XXI и XXII веков.

Что если мир будущего больше похож на мир, существовавший на протяжении большей части современной истории — поделенный среди крупных многонациональных империй, таких как китайцы, персы и римляне, которые расширялись до тех пор, пока они не сталкивались друг с другом? В мире военно-промышленных блоков, как и в старой системе аграрных вассальных империй, незначительные столкновения вдоль границ могут продолжаться столетиями, не приводя к конфликтам, перерастающим в войны на уничтожение.

Если я прав, Рип ван Винкль может разочароваться еще больше, если снова уснет и проснется в 2050 или 2100 году. К тому времени политика с позиции силы может измениться до неузнаваемости. Но более вероятным представляется сценарий, при котором великие державы и сферы их влияния ничуть не изменятся. Соединенные Штаты будут по-прежнему занимать господствующее положение в Северной Америке, а, возможно, и в Европе, части Азиатско-тихоокеанской зоны и других регионах. Сферу влияния Китая определить еще предстоит. Будут иметь место вялотекущие очаги напряженности, которые станут точкой пересечения этих и других блоков, поменьше. Фазы холодной войны между блоками будут чередоваться с фазами холодного мира. Степень свободной торговли, инвестиций и миграции внутри блоков может быть высока, но экономические отношения между блоками будут, как правило, конфликтными и руководствующимися принципом стратегического меркантилизма «кто кого».

А что насчет сплоченного мира, состоящего из поистине независимых стран, делящих один глобальный свободный рынок и контролируемых доброжелательными Соединенными Штатами или Советом Безопасности? Рип ван Винкль увидит такое если только во сне.

Майкл Линд — политический директор Программы экономического роста Фонда «Новая Америка» и автор работы The American Way of Strategy. Является также пишущим редактором издания National Interest.

http://inosmi.ru/politic/20170626/239656610.html

2 июля, состоялась встреча президент Турции Реджепа ТайипаЭрдогана с министром обороны России Сергеем Шойгу.

2 июля, состоялась встреча президент Турции Реджепа ТайипаЭрдогана с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Сохранение единого государства не может обеспечить мира в стране

Сохранение единого государства не может обеспечить мира в стране