СУЛЕЙМАНОВА С.А.

СУЛЕЙМАНОВА С.А.

(Баку. ИВ НАНА им. акад. З.М.Буниятова

Кавказ с древнейших времен находился на перекрестке великих переселений и торговых путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. Археологические исследования последних лет на территории Азербайджана, Северного Кавказа, Сирии, Туркмении доказали миграции в Южный и Северный Кавказ носителей древних культур Передней Азии (Убейдской, Урукской), влияние которых доходило до Анатолии и шло на восток вплоть до Южного Туркменистана (конец V-IVтыс.до н.э.).[1] Во время миграционных движений в связи с природно-географическими условиями материальная культура убейдских племен подвергалась некоторым изменениям, но традиции, связанные с идеологией, духовной культурой, столетиями оставались в памяти этих племен и практиковались на Южном Кавказе и Южной Туркмении. Миграции на Северный Кавказ из Южного Кавказа (культура Лейлатепе), возможно, происходили через проходы Большого Кавказа.[2] Каждый миграционный процесс несет в себе обратное движение – коммуникационные связи, сохраняющие этнокультурную основу и традиции.[3] Раскопки на поселении Беюк Кясик, а также на аналогичных памятниках, выявленных в Азербайджане, Иране, Дагестане и Грузии, показали, что лейлапинская культура сыграла важную роль в развитии последующих – майкопской и куро-аракской археологических культур эпохи ранней бронзы на Северном и Южном Кавказе (см. Карта1) [4]. Миграции приводят к культурной интеграции, торговым сношениям, обуславливая идеологическую и материальную почву для последующих переселений.[5] Поселения среднеазиатских племен, относящиеся к III-II тыс.до н.э., также обнаруживают связи с культурами Месопотамии, Элама. В III-I тыс. до н.э. в Переднюю Азию через Кавказский и Малоазийский Тавр устремляются хурриты, кутии, касситы, хетты, «народы моря», киммерийцы, скифы. О древних путях сообщения, образуемых в круговороте этих передвижений, свидетельствуют дорожные указатели с ассирийской клинописью, где приведены расстояния между пунктами, подобно указателям вдоль дорог, расставленным арабами в IX-Xвв.[6]

Ареальные связи между Передней Азией, Центральной Азией и Кавказом подтверждаются также лингвистическими исследованиями, выделяющими северокавказскую семью языков, которая включает как мертвые языки Передней Азии и Малой Азии, на котором говорили в III-Iтыс. до н.э., так и реликтовые языки современного Кавказа и такой же архаичный язык бурушаски в горах Афганистана и Пакистана.[7] Вместе с тем, согласно глоттохронологии, северокавказские языки обнаруживают генетическую связь с синоафриканскими языками (берберский, кушитский, енисейский, синотибетский), прародиной которых предполагается Западная Азия, куда входил и Южный Прикаспий.[8] Первоначальным местом обитания носителей восточнокавказских языков – хурритов считается территория между современным Тбилиси и Кавказскими горами в сторону востока, откуда они в IIIтыс. до н.э. распространяются южнее.[9] В начале II тыс. до н.э. происходят контакты хурритов-митаннийцев с индо-иранскими племенами, вторгшимися в Переднюю Азию,[10] чем объясняются арийские элементы у хурритов Матиена (в Приурмийском бассейне) и у касситов (кашшу) или коссеев, живущих рядом с матиенами в восьмой сатрапии Ахеменидской империи. Существуют мнения о связи касситов-кашшу с каспиями Прикаспия, Памира, а также с касками-кашками Причерноморья, Кавказа.[11]

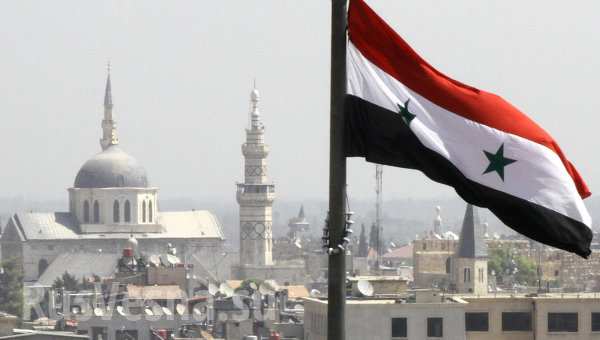

Наследниками традиций синкретической культуры Древней Передней Азии, торговых колоний ассирийцев, хеттов, финикийцев, становятся Ахемениды, затем Селевкиды, которые формировали свои легионы из бывших Ахеменидских сатрапий, что создавало пеструю в этнокультурном отношении картину этого геополитического региона. В селевкидскую флотилию, которая совершала плавания в отдаленные прикаспийские области[12], наравне с фракийцами, карийцами, должно быть, входили арабы – преемники финикийских мореходов, а также каспии Гиркании, от имени которых происходило название Каспийского моря. Из Сирии и Йемена шли сухопутные и морские магистрали в Центральную Азию, Индию и Китай, по которым распространялось как арамейское письмо, так и манихейство и несторианство.[13]

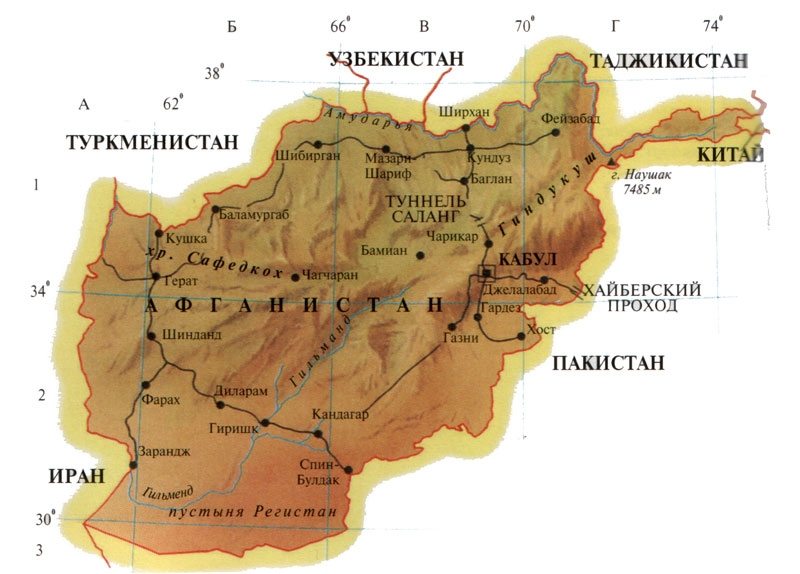

Южный путь восточной торговли шел через Афганистан, Иран и по западному побережью Каспия. Северный путь – через Согдиану и степи Казахстана. Страбон и Плиний также сообщают о морской торговле из Бактрии по Оксу и Каспию в Албанию, оттуда через реку Кир и следующие местности в Понтийское море (Strabo.Geogr.,XI,7,3;II,1,15; Plin.Nat.Hist., VI,52). Реальное функционирование в античный период водно-сухопутного пути из Бактрии по Оксу и Каспию подтвердилось археологическими исследованиями в зоне Узбоя, которые опровергли утвердившееся мнение о прекращении стока по древнему руслу Аму-Дарьи (Окс) к этому времени. Было доказано обводнение и функционирование Узбоя (Окс) в VII в.до н.э.-IV в.н.э.,[14] что свидетельствовало о сложившихся еще в Ахеменидский период связях Центральной Азии и Кавказа.[15] Сведения античных авторов о судоходстве по Оксу дополняются свидетельством китайской хроники Шицзи о том, что в Аньси (Парфия) по реке Гуй-Шуй (Аму Дарья) «живут торговцы, которые и сухим путем и водою развозят свои товары за несколько тысяч ли».[16] Страбон сообщает о караванной торговле верхних аорсов, которые владели большей частью побережья Каспия. Они вели караванную торговлю на верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая их от армян и мидийцев (Strabo. XI,5,8). Опираясь на эту информацию, некоторые исследователи дают предпочтенье караванной торговле с юга Каспийского моря по западному побережью Каспия,[17] или же через Экбатану и Газаку в Армению и далее на запад по колхидо-меотскому пути.[18] В последнем случае исключается участие Кавказской Албании в международной торговле в античный период, что встречает серьезное возражение оппонентов, расценивающих путь по Куре через Албанию и Иберию наиболее коротким, удобным, безопасным (см.Карта2).[19] Доказательством активного функционирования этой трассы являются Мингечаурские поселения и некрополи на правобережье и левобережье Куры, где с начала эллинистического периода развивались и достигли высокого уровня ремесла, торговля, денежное обращение.[20] Поселения городского типа вдоль Куры были узловыми пунктами международной торговли, где производились торговые операции с местными и иноземными торговцами. Из этих узловых пунктов через горные перевалы, проходы и тропы товары перевозились в различные области Кавказа, о чем говорит большое количество античного импорта, выявленное в могильниках на территории Азербайджана и Дагестана. [21]

Использование аорсами колхидо-меотского тракта в караванном пути из Передней Азии, как полагали Я.А.Манандян и С.Т.Еремян, было опровергнуто также М.С.Гаджиевым, который прежде всего, оперировал локализацией верхних аорсов в Северном и Северо-Западном Прикаспии, что предполагало Прикаспийский путь через Дербентский проход в Итиль, где соединялись северная и южная ветви Великого шелкового пути, и далее – на Босфор.[22] Караванная дорога аорсов шла по западному и восточному побережью Каспия. Истахри сообщает: «из Абаскуна до страны хазар по правому побережью – 300 фарсахов», «из Абаскуна в страну хазар по левому побережью – 300 фарсахов». При этом он говорит, что «по Хазарскому морю плавают торговцы, отправляющиеся в страну хазар, Арран, Джил, Табаристан и Джурджан» и отмечает, что «из Табаристана до Баб ал-Абваба можно пересечь море по ширине за неделю, если будет ветер. Но путь из Абаскуна до страны Хазар по ширине длиннее, т.к.он угловой».[23] Так, Истахри говорит о прибрежном и открытом плавании, что сочетается как со сведениями Геродота, который сообщает о «ширине моря на самом широком месте, что составляет восемь дней плавания на гребном судне» (Her.Hist.,I,203), так и Страбона, отмечающего «ширину Каспия – около 5000 стадиев» и расстояния «вдоль берегов албанцев и кадусиев – 4800 стадий» и «вдоль берегов анариаков, мардов и гирканов вплоть до устья Окса — 4800 стадий» (Strabo,XI,6,1). «Арран, Джил, Табаристан, Джурджан» у Истахри соответствует «албанцам, кадусиям, мардам и гирканцам» у Страбона, описывающего «известный грекам путь вокруг Каспия». Реальность этих сведений подтверждается также информацией в арамейских папирусах (Vв. до н.э.) о каспиях-кораблестроителях, которые, по мнению И.Алиева, «не могли не быть мореходами».[24]

Говоря о бактро-кавказской торговле по Каспию, И.Г.Алиев отмечает, что каспии должны были играть какую-то роль в транзитной торговле, которая велась аорсами (арсии) по побережью Каспийского моря, а также в торговых операциях, ведущихся на сухопутно-морском пути через Среднюю Азию, Каспийское море, затем по Куре и Риони к Черноморскому побережью.[25] Возможно, каспии, которым принадлежали упоминаемые античными авторами города в Гиркании, как Самариана (Strabo.XI,7,2), Барука у устья Куры (Ptol.Geogr.,V,11), Айниана, Анариака в Утии (Strabo.XI,7,1), входили в состав селевкидской флотилии,[26] действовавшей на Каспийском море и совершали плавания в отдаленные прикаспийские области. Источники знают «западных» и «восточных» каспиев. Геродот помещает каспиев в XI сатрапии Ахеменидской державы в юго-западной части Прикаспия, а также в XV сатрапии (Her.Hist.,III,92,93), которая локализуется в юго-восточном Прикаспии в районе Узбоя (см. Карта 3).[27] С ними связывают город Каспапир (Каспатир) в районе Гандхар у границы с Бактрией.[28] И.М.Дьяконов отмечает прикаспийских и припамирских каспиев (каспиры).[29] Существует мнение, что каспии жили также у верховьях Инда.[30]

Страбон утверждает, что «в стране албанов имеется Каспиана, названная, как и море, по имени народа каспиев, ныне исчезнувших» (Strabo,XI,4,5). Учитывая, что он отмечает вдоль берегов Каспийского моря вплоть до устья Окса албанцев, кадусиев, анариаков, мардов, гирканов (Strabo,XI,6,1) и помимо названных народов перечисляет на побережье Каспия гелов и уитиев (Strabo,XI,7,1),[31] можно предположить, что упоминаемые им народы имели отношение к «исчезнувшим» каспиям. И.М.Дьяконов предполагает, что кадусии в Гиркании были частью каспиев и входили в XI сатрапию.[32] Более того, он предполагает, что племена, которых античные авторы называют гелы, кадусии, каспии и т.д. родственны древним кутиям и касситам.[33] М.А.Дандамаев считает, что уже в I тысячелетии до н.э. термин «кути» или «Гутиум» являлся анахронизмом и употреблялся в качестве синонима севера или северо-востока, применяясь к Урарту, Манне, народам Мидии.[34] Впоследствии следы этих древних народов – кутиев, каспиев сохранились в названиях определенных территорий – Отена (Утия) на правобережье Куры и Баласакан-Каспиана на юго-западном побережье Каспия (см. Карта 4),[35] через которые проходили важные торговые линии. И.М.Дьяконов отмечает, что каспии у средневекового историка Фавста Бузанда, которых он знает в Пайтакаране (Нижний Карабах), анахронизм, что было общим обозначением неиндоевропейских племен (анариаки) всей прикаспийской полосы, куда могли входить и кадусии, а вероятно, и албаны.[36]

Но какое отношение имели каспии к аорсам, которые, как и каспии, действовали и в западной стороне, и восточнее Каспийского моря. Аорсы вели морскую и караванную торговлю, которая проходила по водам и земле каспиев (Caspia via). По свидетельству Клавдия Элиана (кон.II-нач.IIIв.н.э.), восходящему, как считают, к Аминте (IVв.до н.э.), каспии также вели караванную торговлю с использованием верблюдов и в их хозяйстве важное значение имело рыболовство и верблюдоводство.[37] М.И.Артамонов связывает аорсов (яньцай кит. источников) с асиями (ас-яс) Восточной Европы и арсиями Туркестана.[38] Арсии (асы) входили в состав Парфии (Аньси кит. источников), занимая в ней руководящее положение (Арсакиды).[39] Согласно источникам, торговые магистрали пролегали через 19 областей Парфии.[40] Страбон сообщает, что асии совместно с пасианами, тохарами, сакараулами захватили Бактрию (Strabo,XI,8,2). Эту коалицию можно сравнить с информацией Геродота о каспиях, входяших вместе с павсиками, пантиматами и дарейтами в XI сатрапию (Her.,III,92), которую называют гиркано-парфянской (Parnoi). Так можно предположить тождество этих асиев (арсии) с каспиями, которых Геродот отмечает в XI и XV сатрапиях.[41] Арси также считают народным именем юечжи – кушанов. С ними можно связать горную страну комедов, где дорога из Бактр соединялась с дорогой из Согдианы. Отсюда шли пути к индийским портам и в страну серов (китайцев).[42] Вероятно, существовала связь между «отправным пунктом» на северном пути китайской торговли – Серики[43] и сиракским союзом сарматских племен в Предкавказье. Птолемей отличает серов, привозящих шелк (serikon) из Китая в Парфию и Рим, от настоящих китайцев – синов.[44] Возможно, притесненные аорсами сираки[45] соответствуют гирканцам-каспиям (арсии-асы). А самих аорсов, которые по сведениям Страбона, господствовали над большой частью Каспийского моря, захватив древний путь из Северного Причерноморья на Восток, можно связать обратной миграционной волной тех же гирканцев-сираков или арсиев.[46] Страбон говорит о пребывании сираков и аорсов в предкавказских степях в последние века до нашей эры (Strabo,XI,II,2,5,7,8),[47] что также соответствует сведениям о караванной торговле как аорсов, так и каспиев.

Страна Янцай, «переименованная в Аланья», в китайских источниках имеет также название Судэ-Согд.[48] В источниках согдийцы называются также хусцы.[49] Согдийцы сыграли важную роль в образовании торговых колоний по Великому Шелковому пути. Китайский текст Vв. cообщает о купцах из страны «Судэ», где правят Хуни – хиониты.[50] Гёг-турки преследовали цель завладеть Шелковым путем, завоевав хионитов-аваров. О.О.Прицак отмечает, что авары (ю-вень), которых китайские источники называли «восточные варвары», считались «гегемонами степи» и «хранителями северных границ».[51] Под «северной границей», видимо, нужно понимать отправной путь китайской торговли через Согдиану, контролируемый хионитами, которых, как и кидаритов (кушаны) и эфталитов, латинские и сирийские источники называли хиаона, кионайе – «белые гунны».[52] Представляет интерес и то, что к «белым гуннам» сирийские источники относили также кадусиев (кудишайе), проживающих в Нисибии.[53] Нисибия, которая передавалась из рук в руки то византийцев, то персов, находилась на важном торговом пути между Месопотамией и Сирией.[54] Трудно представить, что арабские кадусии были остатками древних кутиев, хотя ассимилировавшись они могли сохранить прежнее название. С.Кашкай отмечает что после свержения кутиев территория Приурмийского бассейна еще долгое время вплоть до правления ассирийского царя Ассархаддона сохраняла название «кутийские земли» не как этнический и государственный, а как географический термин. Но отдельные группы кутиев продолжали жить на этой территории.[55] Можно также предположить, что нисибинские кадусии являлись персидскими гарнизонами в Вавилонии, где первым наместником был назначен полководец Кира Губару – «наместник Гутиума», т.е.Мидии.[56] Сирийские источники сообщают о частых выступлениях кудишайа-кадусиев в Нисибии, которые при каждом удобном случае пытались обособиться. В источниках, излагающих Ахеменидскую историю, также говорится о восстаниях кадусиев, усмирению которых Ахеменидские цари придавали особое значение.[57] Но здесь, видимо, имеются в виду кадусии Мидийской сатрапии в юго-западном и юго-восточном Каспии (Гурган).

Арриан говорит об участии кадусиев в битве в Гавгамеле в войске мидийского сатрапа: «с мидянами соединены были кадусии, и албаны, и сакасены» (Arrian.Anab.III,8,4). В.В.Бартольд, ссылаясь на И.М.Дьяконова, отмечает, что эти народы принимали участие в битве при Гавгамеле (331г.до н.э.) не в качестве подданных персидского царя, а в качестве союзников или наемников.[58] И.М.Дьяконов отожествляет кадусиев с каспиями, которые вместе с павсиками, пантиматами и дарейцами входили в XI сатрапию,[59] но к этому времени (уже в середине Vв. до н.э.) каспии, как и кардухи, тибарены, колхи, откололись от Мидийской сатрапии.[60] Можно полагать, что эти народы имели привилегированные условия пограничной области и, будучи непокорными, при возможности откалывались от власти.[61] Описывая сражение в Гавгамеле, Арриан указывает, что албаны, сакасены занимают место в середине фаланги, находясь в близком окружении Дария (Arrian.Anab.III,11,4;13,1). К.В.Тревер объединяет албанов и сакасенов под наименованием каспиев и отведенное им ответственное место в строю объясняет высокими военными качествами и авторитетом этих наиболее крупных племенных объединений, обитавших в бассейне левого берега Куры.[62] В связи с этим интересно описание окружения Шапура II перед битвой под Амидой: слева царь хионитов Грумбат, справа царь албанов, равный с первым по месту и почету (Amm.Marc.Hist.,XVIII,6). Из хионитов был посажен на «золотой престол» потомственный марзбан в горном Сарире (Авар) на Кавказе с титулом «владетель трона» («сахиб ас-сарир»).[63] Ареной борьбы сасанидских царей с хионитами, кушанами (эфталитами) представляется Апаршахр в восточной границе Ирана.[64]

Апаршахр или Апар («отдаленная страна Апар» у Елише, Себеоса) – это Гурган (Горго), что также представлялся лагерем беспокойных кадусиев («земля кадусиев»). Аммиан Марцеллин сообщая о договоре Шапура (357/358г.) с хионитами и геланами, называет их gentium extimarum «отдаленнейшими народами».[65] «Верхняя сатрапия» Апаршахр соответствует территории Парфии. И.М.Дьяконов отмечает, что название Парфии восходит к мидийскому и означает «окраина», «край».[66] Видимо, военный лагерь хионитов, эфталитов («отдаленнейших народов») – Апаршахр (Абаршахр) означал «окраина», «пограничье».[67] Происхождение парфянских Аршакидов возводят к племенам parna (аparna), которых связывают со значением «горцы», исходя из «апар» — «вверху». К племенам парна, видимо, восходили как авары (апар) в Тян-Шане, так и эфталиты (heptal), которых связывают с парутами (parutai-«горцы») на Гиндикуше (Uparisaina). Предполагают, что они откололись от кушанов.[68] Апаршахр мы видим и в Албании. Хамдуллах Казвини отмечает недалеко от устья Куры город Апаршахр, который С.Т.Еремян, как и город Aparhunik, связывает с племенем апарнов, обитающих в пределах области Баласакан-Каспиана.[69]

Апаршахр недалеко от устья Куры можно отожествить с «городом Пайтакаран в Албании», где располагался лагерь персидских марзбанов. Албанский источник, описывая события IVвека, говорит о персидском ставленнике Санатруке, который «воцарился над албанами в городе Пайтакаране».[70] Армянские Моисей Хоренский, Фавст Бузанд считают Санатрука Аршакидом, называя его царем маскутов или хонов.[71] В событиях Vв. во время восстания в Армении опять же персидский хазарапет Михрнарсе «прибыл в город Пайтакаран, снаряжает полки с албанами, отправляет в Армению».[72] Другая ставка персидских войск находится в проходе Чор, где они расположились при возвращении из похода против хонов. После битвы у Халхала[73] на правобережье Куры, откуда они были опрокинуты, и поражения у реки Лопнас (Иори)[74] персидский лагерь отошел в главный лагерь Шахастан,[75] т.е. Пайтакаран.

Относительно пограничной области Чор при «пахаке хонов», которая фигурирует у Моисея Каланкатуйского, Елише, Лазаря Парбского, существуют различные мнения. «Пахак хонов» отождестляют с Дербентским или Дарьяльским проходами, или же Бармакской крепостью. Мы же локализовали его в северо-западной Албании (Лбиния) на границе с Грузией, где проходила «стена лбинов». ВXVI-XVIIIвв. эта пограничная область называлась Джар (Чари) или Цор,[76] откуда совершались набеги совместно с горцами Дагестана в Грузию, Ширван, в южные города Азербайджана.[77] Здесь поныне имеется проход Цор (Цоор кац), а также перевал Хунсвери («перевал хонов»).[78] К доказательствам нашей локализации «пахака хонов» можно привести также сведение сирийского источника («Житие Петра Ивера») о «белых гуннах», бывших соседями иверов, с помощью которых Фарсман, родом ивер, бежавший от мщения Аркадия (395-408гг.), воцарился над иверами.[79] Автор отмечает, что «белые гунны» были причиной многих бед, видимо, имея в виду опустошительные набеги «северных народав» — хонов в Сирию, Армению, Каппадокию в IV-V вв. Пероз просил денег у Византии, ставя вопрос об охране крепости Юроейпаах, находившейся у Каспийских ворот.[80] Юроейпаах Маркварт расшифровал как «крепость Иверии». Что касается термина «Каспийские ворота», который встречается также у греческих и латинских авторов, также существуют различные мнения о его применении к Дербентскому или Дарьяльскому проходам.[81] Но при той или другой локализации обнаруживается много несоответствий, что вызывает возражения оппонентов.

В связи событиями 34 г.н.э. Иосиф Флавий и Тацит говорят об иберах и албанах, которые «до этого времени удерживали скифов и сарматов от вторжения путем охраны перевалов и возведения фортов», но они же «владея местностью, открыв ворота, впускали скифов и сарматов в Парфию и Армению Каспийской дорогой» («Caspia via»).[82] Это сообщение объясняет походы Канидия и Помпея на иберов и албан. У Страбона имеется сообщение о походе Помпея «против иберов и албанов, обитающих между морями с обеих сторон – Каспийским и Колхидским (Strabo.XI,1,6), что определяет линию торговой трассы от Каспия к Черному морю и роль албанов и иберов в этой торговле. Источники сообщают, что Помпей преследовал понтийского царя Митридата, бежавшего через Колхиду в Босфор. Но он не пошел следом в Колхиду (союзные с понтийским царством иберы не пропустили бы его), а вторгся через Армению и шел «не по самой удобной дороге», т.к. места для удобной переправы Куры защищались албанами.[83] Помпей после сражения с албанцами на левом берегу Алазани (64г. до н.э.) «встал лагерем у подножия самого Кавказа («positis sub ipse Caucaso castris»), затем двинулся к Гирканскому морю, заключая договоры с «другими обитателями Кавказа до Каспийского моря», но не дойдя трех переходов до моря, возвратился в Малую Армению».[84] Как видим, Помпей, прошел путь от Иберии до западного побережья Каспия, т.е. важный отрезок транскаспийского пути через Албанию и Грузию — Caspia via. Так, в отношениях с понтийским царем и в покорении албанцев и иберов Помпей преследовал цель контролировать Caspia via. Здесь важно определение Страбоном иберов и албанов, как «обитающих между морями с обеих сторон», т.е. владетелей «Каспийской дороги». Следует также отметить сведение Плутарха, который в числе союзников армянского царя против вторгшихся в Армению римских легионов Лукулла (69г.до н.э.) перечисляет «албанов Каспия и соседствующих с албанами иберов».[85]

Спустя тридцать лет Канидий совершает поход на иберов и албанов тем же путем, что и Помпей. Из Иберии в Албанию Канидий шел упомянутым у Страбона горным проходом «сначала по высеченной в скалах дороге, затем через болото, образуемое рекой Алазонией» (Strabo.XI,3,5). Горный проход из Иберии в Албанию, через который прошел Канидий, соответствует Каспийскому проходу («claustra Caspiarum») у Тацита, который описывает намечавшийся в 65 г.н.э. поход Нерона против албан. У Плиния – «против ворот каспиев» («ad caspias portas»). У Птолемея Каспийские ворота на карте и в перечне городов отсутствуют. У него показаны Албанские ворота в горном хребте.[86] Тревер отмечает, что термин «claustra» означает преграда, вал, пограничное укрепление.[87] Можно полагать, что «claustra Caspiarum» представляло огражденную торговую колонию или пограничную область, которая, включала Кахетию (Санария), Тушетию, Лпинию. На севере-западе она примыкала к Дарьяльскому проходу, с востока – к Ширванскому (Бармак) и Дербентскому валам, образуя общую фортификационную систему – Чор. Эта пограничная область соответствует Махелонии, известной в античной литературе I-II вв. как «царство махелонов и гениохов».[88] В надписи сасанидского царя Шапура I (241-272 гг.) страны Закавказья перечисляются в следующей последовательности: «Атропатена, Армения, Иберия, Махелония, Албания». В парфянской версии надписи вместо Махелонии читается SYKN.[89] SYKN можно соотнести с согдийским S’ykn, которое переводится как «военный лагерь» > «замок»,[90] что аналогично другим названиям этой области – Гундзетия (Хундзах) от ср.перс.«гунд» — «войско»; Эрети от груз.«эри» — войско (ср.древнеперс.«айр» — «муж»; шумер. «эри» — «воин) и т.д.

В «Истории Ширвана и Дербента» говорится о «воротах Сугд», где Буга распял тело Тифлисского эмира Исхака. В.Ф.Минорский считает, что название Сугд, означающее «место скорби» на грузинском языке, никакого отношения к Согду не имеет.[91] Но Табари отмечает на правом и левом берегу Куры два города – Тифлис на юго-западе и Сугдабил на юго-востоке,[92] где жила жена Тифлисского эмира Исхака – дочь владетеля Сарира.[93] Ибн ал-Факих, как и ат-Табари, Ибн Хордадбех знает город Сугдабил, который был построен Ануширваном после Баб ал-Абваба, ворот Шакки, ворот Дудания, ворот Дурдзукия, и что он переселил сюда народ из Согда и укрепил его.[94] Табари утверждает, что Фируз еще раньше воздвиг в труднодоступном пути в области Сул рядом с Джурджаном строения из скал,[95] имея в виду, видимо, крепости, построенные Фирузом, затем Губадом на «садд ал-Либин».[96] Под Сулом обычно понимают или Гурган на юго-восточном побережье Каспия или же Дербентский проход, но в этом случае Табари, как видим, имел в виду пограничную область Цор на северо-западе Албании (Лпиния) рядом с Джурджаном (Грузией),[97] которая, видимо, как и Дербент или восточный Гурган, называлась Сулом. Сул обычно связывают со значением «вал», но «Сули» также является буддийской и манихейской формой слова Согд. Это китайское произношение, применительно к согдийцам (сугдак-сулик) и торговым колониям согдийцев в Туркестане, перешло в языки санскритский и тибетский.[98] Исходя из этого, можно полагать, что согдийские торговые колонии существовали в северо-восточной (Дербент), северо-западной (Лпиния) и юго-восточной (Каспиана-Баласакан, Гелан, Гурган) областях, [99] к которым применялись названия Сул, Чор и Гурган.[100] Существует мнение, что Сул арабских источников является калькой с Чор армянских источников.[101] Вероятнее, что Сул со значением «вал» является калькой от арабского «сур» («асвар») – «стена», «вал», как и Чор от арабского «джар» (дживар) – «стена», «ограда». В этой связи следует отметить, что в Вавилонских и Египетских текстах северные проходы и ограды называются Джару (Чалу, Залу),[102] что можно соотнести с названиями Дербенда – Джора (Чола, Сул). Так, название Согд мог означать торговую колонию, огражденную длинным валом. Это подтверждается также тем, что согдийское письмо, которое послужило моделью древнетюркского рунического письма, являлось одной из разновидностей арамейского алфавита,[103] что предполагало более широкое идеологическое заимствование, обусловленное этническими контактами, миграциями.[104] Все это наводит на предположение о существовании Ахеменидских торговых колоний как в Центральной Азии, так и на Кавказе – в Лпинии, Дербенте и на Апшероне (Гюрганский мыс),[105] к которым применялись названия Сул, Чор и Гурган. Определяя северные границы Ахеменидской империи, Геродот утверждал, что весь Южный Кавказ до Большого Кавказского хребта входил в состав этой империи (Her.III.97).

Реальность существования торговых колоний Ахеменидов в Албании подтверждается последними археологическими раскопками в с.Караджемирли Шамкирском р-на, где выявлено Ахеменидское строение с каменными базами колонн, которые находят аналогии в строительстве дворцов Пасаргады, Суз, Персеполя. Археологические раскопки в Шамкире обнаруживают непрерывность городской культуры до раннеэллинистического периода.[106] Город Шамкир, а также ранее обнаруженные памятники ахеменидского времени – Сарытепе в Газахском р-не и Гумбаты в Восточной Грузии, как и останки древних храмов, монастырей в северо-западном Азербайджане, Грузии, горной Ингушетии,[107] построенные согдийцами,[108] могут свидетельствовать об активном функционировании в ахеменидский и античный период транскаспийской торговой трассы через Албанию и Иберию. Археологические исследования, доказавшие обводнение Узбоя в VIIв. до н.э. – IV в.н.э.[109], а также Мингечаурские поселения, датированные VIIв. до н.э. – I-IIвв. н.э.,[110] также являются показателем интенсивного использования этой трассы в соответствующем отрезке времени. Caspia via объединяла огромные ареалы, входящие в Цивилизацию торговых путей.

REGARDING THE BORDERS

OF THE CAUCASIAN ALBANIA DURING THE ROME ARCHES

(In The Context of Relationship with the Ancient Asia Minor)

S.A. Suleymanova

The facts regarding distortion of the information from the antique sources about the Caucasian Albania are explained in the article. One of the points used by the opponents regarding the borders between the Caucasian Albania and Armenia is related to the river Kur. From the cross analysis of different sources it turns out that not the down stream of the river Kur served as the border as emphasized by the opponents, but actually the river’s up stream was meant as the border and that’s where Pompey did exactly pitch a camp during his march to the Ancient Albania. This point does not only change the thoughts about the borders among Kolkhida, Armenia, Iberia and Albania, but also causes the historical facts about the Front Asia to reveal. One of the important outcomes of the study is regarding “The Big Armenia” term. As a result of an extensive analysis it is known that, this term is similar to the Selevki state of Syria’s colony on the Tigris river basin — “The Big Salavkiya” term and that it serves as a kind of an imitation of the administrative divisions once existed in the Assyrian, Achaemenid, Selevki states. While as for the name of the Parthian origin Armenian ruler – Tigran the Second, this can be explained by his occupation of the territories of the collapsing Selevki State, along with the territory on the outfall of the river Kur and dethroning the Syrian (Arameya) throne from Antiox the X (95-83 B.C). However, this situation lasted only for 13-17 years; the territories on the Euphrates were captured by the Roman commander Lucull in 69-70 B.C, while in 66-65 BC the territories of the Asia Minor were taken away from him by Pompey. The localization of the ancient road connecting the river Tigris (The Big Salavkiya) with the Kur river (The Sevsamora) is also of a particular importance,

[1] Р.М.Мунчаев. Урукская культура (Месопотамия) и Кавказ. /Материалы Международной научной конференции: Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Махачкала, 2007, с.8-9; Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., Алиев Н.Г. Лейлатепе. Поселение, традиция, этап в этнокультурной истории Южного Кавказа. Баку, 2007

[2] Наджаф Мусеибли. Энеолитическое поселение Беюк Кесик. Баку, 2007, с.126, 155

[3] Т.И.Ахундов. О связях Майкопской традиции с Южным Кавказом и Ближним Востоком. /Материалы Международной научной конференции: Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Мх.,2007,с.61-64

[4] Мусеибли, с.155

[5] Сулейманова С.А. Шелковый путь и интеграция Запада-Востока в формировании кавказских и тюркских народов. /Материалы научной конференции, посвященной 80-летию академика З.М. Буниятова. «Актуальные проблемы Востока: История и современность. Б.,2003,с.20-25.

[6] Г.Ф.Джафаров. О древних путях сообщений Азербайджана. /Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Мх.,2007, с.127-128.

[7]Она делится на восточнокавказскую: нахско-дагестанские, хуррито-урартские, кутийский, сино-тибетский, язык кетов на Енисее, а также этруский и другие языки Малой Азии, Балкан, Кипра, Лемноса; и западнокавказскую ветвь: абхазский, убыхский. адыгейско-черкесский, хаттский, язык касков Причерноморья, язык бурушаски, тохарский (И.М. Дьяконом, С.А. Старостин. Хуррито-урартские и восточнокавказские языки. //Древний Восток: этнокультурные связи. Москва,1988,с.164-218; И.М.Дьяконов Языки древней Передней Азии. М.,1969, с.113).

[8] И.М.Дьяконов. Алародии (Хурриты, урарты, кути, чеченцы и дагестанцы). //Алародии (этногенетические исследования). Мх.,1995, с.3-13; Милитарев А.Ю., Старостин С.А. К проблеме афроазийскосеверокавказских этнолингвистических связей //Кавказ и цивилизация Древнего Востока. Оржоникидзе, 1989.

[9] Пределы расселения носителей восточнокавказских языков – хурритов в Передней Азии территориально совпадают с границами распространения кура-аракской культуры, что дает основание считать их создателями кура-араксой культуры (Дьяконов И.М. Некоторые лингвистичнские данные к проблеме связей населения Восточного Кавказа и Закавказья с Древним Востоком в в III-Iтыс. до н.э. //Материалы семинара по проблеме происхождения и формирования азербайджанского народа: Тезисы. Б., 1966. В.12, с.7-9).

[10] Проникновение в восточнокавказскую ветвь северокавказских языков «иранизмов» степной культуры Юго-Восточной Европы отмечается еще в IIIтыс. до н.э. в местах прежнего проживания, где еще раньше происходили контакты прасеверокавказских языков с праиндоевропейскими языками Юго-Восточной Европы (М.Г.Гаджиев. О демографических и этногенетических процессах в Дагестане в первобытную эпоху. //Алародии (этногенетически исследования). Мх.,1995, с.14-27).

[11] История Азербайджана (на азерб.языке), ред. И.Алиев. Б.,1993, с..36-38; Алиев И.Г. Очерк истории Атропатены. Б.,1989, с.9-10

[12] Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.,1985,с.94

[13] К.Байпаков. Религии в средневековых городах Южного Казахстана и Семиречья. Ш.Акинер. Культурная география Евразии. Религии в Центральной Азии. /Центральная Азия и культура мира, Бишкек,2002

[14] Юсупов Х. Древности Узбоя. Ашхабад, 1986, с.179-197.

[15] Гаджиев М.С. Между Европой и Азией (из истории торговых связей Дагестана в албано-сарматский период). Мх., 1997, с.102-109, там же анализ мнений.

[16] Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений и народов, обитавших в Средней Азии в древние времена. т. II, М.-Л.,1950. с.151; Гаджиев, с.102

[17] И.А.Бабаев. Великий Шелковый путь и Азербайджан. В Сб. Великий Шелковый путь и Азербайджан. Б.,1998

[18] Я.А.Манандян. О торговле в городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен. Ереван, 1954, с.57

[19] В контексте функционирования пути по Каспию и Куре рассматривается распространение кувшинных погребений в бассейне Куры по линии торговой трассы, а также расположение вдоль Куры поселений городского типа, которые являлись важными транзитными пунктами на одной из наиболее оживленных трасс Великого Шелкового пути античного времени (Гошгарлы Г. Могильники древнего Мингечаура как показатель международных торговых связей Кавказской Албании /Археология Кавказа. Тбилиси, 2006.№1,с.205-210; А.К.Алекперов. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана. Баку. 1960).

[20] Ваидов Р.М. Мингечаур в III-VIII веках (по материалам археологических раскопок). Б.,1961; И.А.Бабаев. Города Кавказской Албании в IVв. до н.э.-IIIв. н.э. Б.,1990, с.22; Гошгарлы, с.205

[21] Сулейманова С.А. Влияние Международной Евразийской торговли на этнокультурные прoцессы на Кавказе. // Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Мх.,2007, с.130; Давудов О.М. Материальная культура Дагестана Албанского времени. Мх.,1996, с. с.296-299; Гаджиев, 111-119

[22] Функционирование торгового пути из Передней Азии и Закавказья через Кавказскую Албанию и Приморский Дагестан на Босфор находит подтверждение в обилии предметов античного производства и нумизматики, выявленных на территории Азербайджана. В этом контексте рассматриваются отдельные находки, свидетельствующие о связях Армении с Босфором и археологический материал сарматского времени, а также остеологические находки верблюда в Северном Причерноморье и Дербенте (Гаджиев, с.92-99).

[23] Ал-Истахри. Китаб масалик ал-мамалик (изд. де Гуе, BGA. Лейден. 1870, I. с.218-219, 226-227). В.В.Бартольд также говорит о плавании с восточного берега Каспия на запад не по одной и той же географической широте. Он приводит свидетельство астронома Кутб ад-дина Ширази (ум. в 710 г.) и ряд источников XIV-XV вв., свидетельствующих о судохостве по Аму-Дарье и Каспийскому морю и в более поздние времена (Бартольд В.В. К вопросу о впадении Аму Дарьи в Каспийское море. Соч. III т. М.,1965, с.248-249; Бартольд В.В. Соч. IIт. ч.1. М., 1963, с.657).

[24] Алиев И.Г. Очерк истории Атропатены. Б.,1989,с.10

[25] Алиев, с.10

[26] Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.,1985, с.94; Гаджиев, с.106

[27] Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М.,1993

[28] Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э.-VIIв.н.э.(историко-географический обзор по древнекитайским источникам). М.,1989, с.43-46; Гаджиев, с.108

[29] Дьяконов И.М. История Мидии. Москва-Ленинград, 1956, с.103.

[30] Бартольд, IIт. ч.1, с.654

[31] К.В.Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IV-VII в. н.э.). М.-Л., 1959. с.46,143

[32] Он также отмечает, что «земля кадусиев» у Арриана однозначна с землей каспиев у Плиния (Nat.Hist.,VI,18) и что по Плинию, «каспиями» назывались все племена южного Прикаспия (Дьяконов, с.444,447-448).

[33] Там же, с.225

[34] В Вавилонской хронике «наместник Гутиума» Губару, ставший «наместником» Кира в Вавилоне, являлся наместником Мидии (М.А.Дандамаев. Политическая история Ахеменидской державы. М.,1985, с.271; Дьяконов, с.287).

[35] Каспиана-Баласакан или Пайтакаран как в IIIв. до н.э., так и в III-VIIвв.н.э. находилась в составе Кавказской Албании (Ф.Мамедова. Политическая история и историческая география Кавказской Албании. Б.,1986).

[36] Дьяконов, с.447-448

[37] Гаджиев,с.107

[38] Открытые в Восточном Туркестане археологическими раскопками документы позволяют считать, что оставивший их народ назывался арси. Их язык оказался близким к западной группе европейских языков, т.е. кельтскому, латинскому и др. (Артамонов М.И. История хазар. Л.,1962.,407).

[39] Бартольд, с.176-178

[40] Алиев К. Античная Кавказская Албания. Б.,1992, с.80,115-118;48,654-657.

[41] Тождество это, конечно, условно. Будучи в контакте с местными племенами Центральной Азии и Китая и возможно, смешавшись с другими переселенцами из Малой Азии или переднеазиатских колоний, они уже являлись носителями иной культуры.

[42] Этот маршрут к «Антиохии Маргианской», т.е. к Мерву, оттуда к Бактрам (Балху), из Бактр на север через горную страну комедов, которые причисляются к сакам, отличается от пути к «Антиохии по реке», т.е. Мерверруду на верхнем Мургабе, оттуда к Герату и Кандагару (Бартольд, IIт. ч.1. с.185)

[43] Гумилев Л.Н. Хунны. М., 1960. с.20-22

[44] Цейлонские послы (купцы) рисуют их рослыми блондинами, проживающими за Емодом (Гималаи). Гумилев. Хунны. М., 1960, с.20-22

[45] В III в.до н.э. аорсы, двигаясь из Южного Приуралья на юг и запад, вытеснели нижневолжское объединение родственных им савроматов, которые явились основой формирования в предкавказских степях сиракского союза сарматских племен, противостоящего аорсам, кочевья которых доходили и в эти степи (История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Москва,1988, с.78-80).

[46] Если предшествующей волной предположить синдов (Синдика), то очередной волной круговорота в этом миграционном ареале, обусловленном торговыми путями, представляются аланы, затем хунны, сильно ассимилированные китайцами (Сулейманова С.А. Шелковый путь и интеграция Запада-Востока в формировании тюркских народов. //Актуальные проблемы Востока. Б.,2003,с.20-25). Л.Гумилев отмечает, что на северных склонах Тяньшаня преследование гуннов сяньбийцами остановили абары, которые считались самыми воинственными в степной Азии (Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия.. Б.,1991, с.165). Абары — хионитские гарнизоны в пограничье северной торговли с Китаем. см. сн.51.

[47] «…аорсы живут по течению Танаиса, а сираки – по течению Ахардея, который вытекает с Кавказских гор и впадает в Меотиду» (Strabo,XI,II 2,5,7,8).

[48] Бартольд В.В. Соч. IIт. ч.1. М., 1963, с.176,550,813-814

[49] В.Караев. Арабо-персидские источники о тюркских народах. Фрунзе. 1973, с.102

[50] Артамонов, с.107; Гумилев Л.Н.. Эфталиты и их соседи в IV в. ВДИ.1959, №1 /в кн. Ритмы Евразии. М.,1993, с.364; Бичурин, Собрание сведений, III, карта династий Хань.260

[51] Прицак О.О. Протомонголы в Хазарском Закавказье. Всесоюзная конференция востоковедов. М.,1991. с.70-71; Схидний свит (6,7). 2`95-1`96, с.70-76; Sevda A. Suleymanova. Кафкасйа ве Аварлар. –Турклер. т.2. Анкара, 2002, с.674-685

[52] Н.В.Пигулевская. Сирийские источники по истории СССР, М.Л., 1941, с.37; Wesendonk, op.cit.,p.341

[53] Пигулевская, с.48

[54] Нисибин у арабских географов, который был расположен на большом караванном пути из Ирака в Шам (Ибн Хордадбех. Книга путей и стран (перевод, комментарии, исследование, указатели и карты Н.Велихановой,), Б., 1986. с.271. Ибн Хордадбех также отмечает город Кадисийа рядом с Дамаском и также несколько населенных пунктов в Ираке с аналогичным названием (с.268).

[55] С.Кашкай. Государство Манна. Баку, 1993, с.30-31.

[56] Дандамаев, с.271. см. сн.21

[57] Покоренные Киром II, они отложились от Ахеменидов еще в Vв. Согласно одной легенде Кир (из племени мардов) захватил власть с помощью кадусиев, на усмирение которых был послан мидийским царем Астиагом (Дандамаев с.240,13.).

[58]Бартольд, IIт. ч.1.с.789. В.В.Бартольд полагает, что эти народы принимали участие в битве при Гавгамеле (331г. до н.э.) не в качестве подданных персидского царя, а в качестве союзников или наемников Но эти народы, видимо, входили в состав персидской империи с привилегированными условиями, связанными с военной службой и оказывая сопротивление, периодически откалывались от нее.

[59] Дьяконов, с. 339

[60] Дандамаев, с.240. «Мидийская сатрапия», видимо относительный термин. И.М. Дьяконов отмечает, что кадусии не были покорены Мидией, а выступали с ними как союзники (Дьяконов, с.339). Ксенофонт называет Танаоксара (Бардия) сатрапам Мидии, Армении и племени кадусиев (Дандамаев, с.66).

[61] С.А.Сулейманова. Институт «охраны границ» в северо-западном Азербайджане на фоне историко-типологический параллелей. Сб. Актуалные вопросы Востока. Б.,2000. с.39-42

[62] Тревер, с.52-53

[63] Сулейманова С.А. Этнополитическая история северо-западной Албании в свете архетипов в местных источниках, Известия НАНА (серия истории, философии и права), 2004, № 4, с.61-62; Sevda A. Suleymanova. Кафкасйа ве Аварлар. с.674-685; Минорский, с.220; 132-138; 203-204

[64]Л.Н.Гумилев. Древние тюрки. М., 1993,с.133; М.И.Артамонов. История хазар, Л.,1962, с.202; Пигулевская, с.50-53

[65] Ammianus,17,5,1,p.122; Пигулевская,с.35

[66] Дьяконов, с.69

[67] В этой связи следует отметить имя мидийского сатрапа Губару, в войске которого находились кадусии. Губару был наместником территории к западу от Евфрата — Заречья (арамейское Абар-нахара) /Дандамаев, с.52/. семитский абар означает переход (как и иранск. ср. парадрайа).

[68]Гумилев Л.Н.. Эфталиты и их соседи в IV в. /В кн. Три исчезнувших народа. ВДИ.1959, №1. с.369-374

[69] Еремян С.Т. Страна Махелония надписи Кааба-и-Зардушт, ВДИ, 1967, №4,с.56. В «Истории албан» М.Каланкатуйского говорится о «поле Апарисакан», который отожествляют с Арцахом (Моисей Каганкатваци, История агван. СПб., 1861, с.165). «Армянская география» (VII в.) отмечает город Варазманавар недалеко от Куры, что С.Ашурбейли связывает с аварами, поселенными в Албании (Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVIвв.). Б., 1983,с.63).

[70] Моисей Каганкатваци, с.21,22

[71] Тревер, с.188-191

[72] Лазарь Парбский. История Армении. Тифлис, 1904, с.63; Тревер, с.206

[73] Древний Халхал — «зимняя резиденция албанских царей» (Моисей Каланкатуйский, с.85) локализуют около нын. Казаха (Тревер, с.207,210).

[74] Тревер отожествляет Лопнас с нынешним Агстев, «пахак хонов» с Бармакской крепостью (Тревер, 206-216).

[75] Моисей Каланкатуйский, с. 85-87 (к.2, гл.II).

[76] Цор на аварском означает «предгорье», «равнина», что однозначно хорониму Аран на азербайджанском.

[77] Албанская хроника XVIII века, говоря о набегах аварцев Джара в разгар антииранского восстания, характеризует их как «племя леков, называемых по древним книгам хонами…». (Есаи Хасан Джалалян, Краткая история страны Албанской (1702-1720 гг.), Б.,1989,с.22,44; об этом. см. С.А.Сулейманова. Этнополитическая история северо-западной Албании в свете архетипов в местных источниках. /Известия (серия истории, философии и права) НАНА. Б., 2004, № 4. с.71). Как видим, изменениям подвергаются язык, антропология, но не психология, что выражается в преемственности и непрерывности традиции.

[78] Сулейманова, Этнополитическая история…, с.56-60.

[79] Пигулевская, с.37

[80] Пигулевская, с.53

[81] Тревер, с.с.112-126. здесь же обзор мнений.

[82]Тревер,с.117-118. Caspia via М.С.Гаджиев отожествляет с Прикаспийским путем, К.В.Тревер – современной Военно-грузинской дорогой (Гаджиев, с.107;Тревер.117 -118). Но здесь речь идет о труднопроходимой Лекетской дороге из северо-западной Албании (Лпиния) в Кахетию, что имеет непосредственное отношение и к Албании и к Иберии.

[83] Плутарх говорит о «частоколе», которым варвары «на большом пространстве защитили берега Куры» (Плутарх. Помпей, гл.35 /638).

[84] Флор. Сокращения из Тита Ливия. Кн.1, гл.,40,28 Тревер, с.104-107.

[85] Плутарх. Лукулл, кн. XXVI (509). К.В.Тревер приводит это сообщение Плутарха для подтверждения своей точки зрения на термин «каспии», который «перестал быть объединяющим этническим наименованием для ряда народностей, в том числе албанов, а употреблялся только для части из них» (Тревер, с.88-89).

[86] Тревер. с.275. Некоторые исследователи сопоставляют их с Гелдой (Ковалевский С.А. Карта Птолемея в свете исторической географии Прикаспия. Известия Всесоюзн.Географ.общества, 1953, т.85,вып.1,с.33-34;). Птолемеевскую Гелда можно соотнести с Голодой – древним центром Джара (Цор), где мы локализовали пограничную область Чор в северо-западной Албании.

[87] Тревер,274

[88] Сулейманова, Этнополитическая история…, с.58-60

[89] Тревер, с.135.

[90] Согдийские документы с горы Муг. Вып.II (чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица). М.,1962,с.101

[91] Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963,с.46

[92] Г.Гошгарлы рассматривает поселения на противоположных берегах Куры как одно большое поселение, считая, что появление поселения на левом берегу является следствием бурного роста правобережного поселения (Гошгарлы, с.205).

[93] Абу Джафар Мухаммад бин Джарир ат-Табари. Тарих ар-русул ва-л-мулук. т.IX. Мыср, 1968. с.192

[94] Ибн ал-Факих ал-Хамадани. Мухтасар китаб ал-булдан. Изд. де Гуе. 1885, с.288

[95] ат-Табари. т. II. Мыср,1961. с.100,101

[96] Ибн ал-Факих,с.287. «Садд ал-Либин» отожествляется с «Закатальской Длинной стеной» между Шакки и Кахетией, где локализуются с албанские племена — силвы и лбины (Е.А.Пахомов, Закатальская «Длинная стена», — ТАзГУ серия ист.,вып.1,1950,с.68-90; Минорский, с.28,123).

[97]Вызывало недоумение сообщение Иосифа Флавия об аланах, которые вступили в переговоры с «царем гирканцев, который владел проходом …», в ясность в которое внес С.Т.Еремян, указав, что у античных авторов названием Hyrcania (арм.Virkan) обозночалось Иберия (Тревер, с.126).

[98] Бартольд, IIт. ч.1, с.190,454

[99] Возможно, Сул на юго-западном побережье Каспия (Гурган) или же Сул — Дербентский проход, имели отношение к хионитам в Согде, которые контролировали Шелковый путь и считались марзбанами в пограничных областях Персии (Сулейманова С.А. Храм Большой Медведицы в древнем порту Баку. Археология и этнография Азербайджана. Б.,2005.№1, с.228-229).

[100] В.В.Бартольд предполагал согдийские колонии в Крыму, где имелось поселение Сугдак (Бартольд, IIт. ч.1,с.550,814).

[101] М.С.Гаджиев. Миссия епископа Исраела и вопросы историчексой географии Кавказской Албании. /Северный Кавказ: Историчексие очерки и заметки. Материалы и исследования по археологии России. Вып.3, М.,2001/

[102] История Древнего Востока, IIч., М.,1988, с.248

[103] С.Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964, с.47

[104] Сулейманова С.А. Сириус – Ши’ра в Исламе и в поверьях народов Азии и Кавказа. /Научные исследования, Б.,2004, вып.VII, №2-4, с.314; Сулейманова С.А. Храм Великой Матери Банат Наш в древнем порту Баку /Археология и этнография Азербайджана. Б.,2005. №1 s.218-236

[105] В результате подводных исследований здесь обнаружено множество древних памятников. (Идрис Алиев. Ариф Рахманов.Джейхун Алиев. Подводные памятники Каспия. /Археологические исследования в Азербайджане. ИАЕ НАНА. Б.,2008, с.115-117).

[106] И.Бабаев, Ф.Кнаус. Археологические раскопки Идеалтепе. Результаты совместной международной археологической экспедиции Германии, Грузии и Азербайджана, проведенной в в 2006-2007 гг. в с.Караджемирли Шемкирского района. /Материалы конференции: Шемкир. Археологическое наследие, история, архитектура. Шемкир., 2008, с.10-21.

[107] В.А.Кузьмин. Великий Шелковый путь на Кавказе. /Архитектура караван-сараев в горной Ингушетии. /Материалы Международной научной конференции: Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Мх.,2007, с.132-136)

[108] Согдийцы сыграли важную роль не только в образовании торговых колоний по Великому Шелковому пути, но и в распространении религии.

[109]Юсупов, с.179-197

[110] Гошгарлы, с.205

Вестник МИЦАИ. Самарканд. Выпуск.8, 2008 .

С.40-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 12 июля, заявил, что если лидеры Европейского союза объявят, что Анкара не может быть принята в ЕС, для турецкого государства это станет «утешительным» исходом, сообщает ВВС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 12 июля, заявил, что если лидеры Европейского союза объявят, что Анкара не может быть принята в ЕС, для турецкого государства это станет «утешительным» исходом, сообщает ВВС. иглашает Турцию на свои саммиты и «тратит время» его страны.

иглашает Турцию на свои саммиты и «тратит время» его страны.