Точки дестабилизации: Что будет с мировым терроризмом после Сирии?

Точки дестабилизации: Что будет с мировым терроризмом после Сирии?

Мировая партия войны вынуждена пересматривать свои планы

Предыстория и задачи

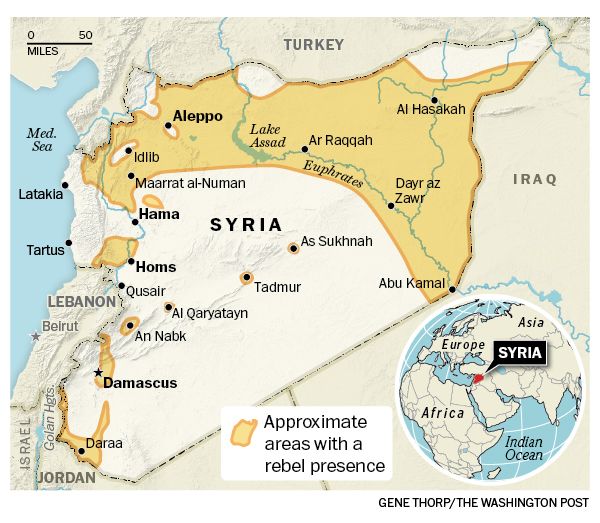

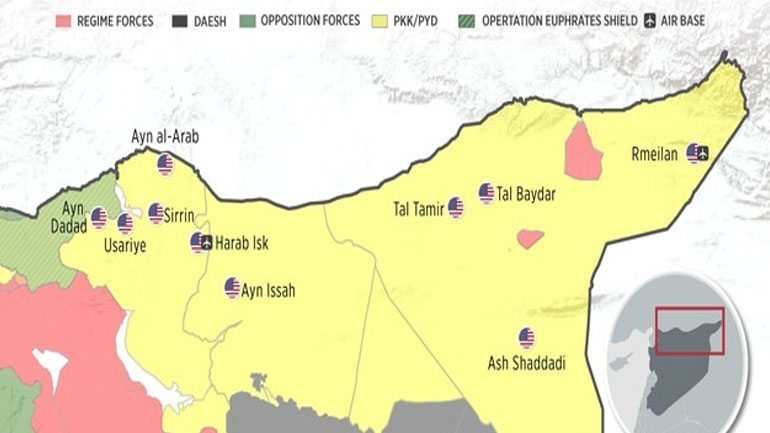

Геополитика — это общепланетарный процесс. И хотя в XXI веке он имел множество применяемых «инструментов» на целом ряде географических направлений, реальное мировое соперничество велось лишь на нескольких из них. До 2017 года, основной ареной российско-американского и американо-китайского геополитического противодействия был преимущественно Ближний Восток. На этой площадке базовые задачи США сводились к изоляции Китая от прямого доступа к ключевым мировым энергоресурсам, подрыву российской экономики через прокладку альтернативных маршрутов нефтяной и газовой инфраструктуры, параллельного взращивания на разрушенных территориях подконтрольных террористических образований, а также дальнейшего экспорта управляемого террора и на первую, и на вторую ядерную страну.

Позже, в результате неожиданного вмешательства Москвы в сирийский кризис и частичного обуздания ею реалий ближневосточной дестабилизации, планы с энергетическим демпингом Вашингтону пришлось кардинально пересмотреть. А после выборов американского президента и победы на них Дональда Трампа пересмотреть пришлось и политику иракского террористического направления. В результате к сегодняшнему дню перед противостоящими Трампу и Москве транснациональными элитами в полный рост встала проблема по определению дальнейших очагов политической дестабилизации, а также тех регионов и стран планеты, в которые будут «переброшены» годами взращиваемые террористы после поражения в Сирии и Ираке.

Методы и шаблоны

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как правило не развязывают открытых войн, а только приходят туда, где руками Запада уже дестабилизирована та или иная государственность. Учитывая это, не сложно понять, что из Сирии и Ирака джихадисты вскоре устремятся в том направлении, где-либо уже идет война, либо для нее будут созданы все соответствующие предпосылки. Как распознать такие страны? Достаточно просто. Они будут выглядеть примерно так же, как и Ливия в 2011 году, где после свержения Муаммара Каддафи и перед непосредственным появлением в стране ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наблюдалось крайне показательное трехлетнее «затишье».

Именно в этот период в стране велось активное разделение государственного и ранее национализированного имущества между европейскими и американскими транснациональными концернами, а полномасштабный террор в лице ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покорно ждал его окончания. После сентября 2014-го, эмиссары организации быстро скупили все имеющиеся в стране исламские объединения и заставили публично присягнуть их членов на верность собственному «халифу».

К ноябрю того же года страна была окончательно поделена на вилаяты, а на политической арене: на «правительство национального единства» в Триполи и Палату представителей, заседающую в Тобруке. В результате Запад получил от ливийской интервенции не только национализированные ресурсы государства, но и еще один фундамент региональной нестабильности, плацдарм и базу снабжения террористических формирований, дополнительную эмиссию долларовой печати, а также поддержание руками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) дальнейшей внутренней вражды местных племен и кланов.

Приблизительно по этим лекалам и стоит определять новые цели и соответствующие плацдармы для заброски мирового терроризма после его поражения в Сирии и соседнем Ираке. Вопрос в данном случае состоит лишь в том, какие именно это будут регионы и как на это отреагирует главный элемент стабилизирующий мировую политическую систему — Москва?

Цели и точки подрыва

I. Ближний Восток

Ирак — как цель нового витка активизации террора на сегодняшний день для США не является актуальным. Проамериканский анклав курдов, контролирующий большую часть энергоресурсов страны, уже находится под контролем Вашингтона, политический Багдад имеет западный вектор проводимой внутренней политики, а неоднократные угрозы официального Ирака обратиться в случае обострения ситуации за помощью к Москве и вовсе делают активизацию процесса неоправданно рисковой.

Иордания — более подходящая мишень для дальнейшей переброски радикального исламизма. Однако пока эта страна является действующим плацдармом Вашингтона и огромным лагерем по подготовке сирийской «оппозиции» — ее стабильность будет сохраняться. Как минимум до того момента, пока российская коалиция окончательно не обеспечит контроль над большой частью границы Сирии и Ирака, а боевики различных террористических организаций не эвакуируются в Иорданию под крыло американской защиты, страна продолжит существовать. Тем не менее в будущем дестабилизация Иордании видится более чем вероятной, особенно если учесть, что с одной стороны, это государство и так не одно десятилетие борется с различными террористическими ячейками на своей территории, а с другой, уже сейчас в его границах в пассивном режиме находятся порядка 3 тыс. боевиков-исламистов.

Йемен. Гражданская война между хуситами (повстанцами-шиитами) и формальными властями этого государства, воюющими при поддержке Саудовской Аравии, продолжается с 2015 года. За это время силу в стране набрала местная ветвь суннитской Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а внутреннее экономическое положение ухудшилось радикально. На этом фоне бегство в Йемен после разгрома в Сирии и Ираке может показаться хорошим решением для боеспособных джихадистов, однако этому противодействуют как минимум два останавливающих фактора. Во-первых, Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — идеологические противники, и в Йемене ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никто не ждет, а, во-вторых, для Запада в этой стране, попросту нет существенных экономических интересов.

Ливан на сегодняшний день — наиболее вероятная цель, отвечающая сразу всем задачам и дестабилизирующим американским целям. С одной стороны, население этой страны не превышает 5 миллионов человек и на деньги монархий Персидского залива в нем уже размещено свыше 1,5 миллионов «сирийских беженцев», а, с другой, Бейрут является союзником Дамаска и Ирана, следовательно, автоматическим противником близлежащего Израиля. Все это в совокупности может привести к тому, что если официальный Ливан в ближайшее время не обратится к Москве и Тегерану за военной и дипломатической помощью, именно он станет следующим фокусом отступающей волны террора.

Египет. Эмиссары ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закономерно уделяют Каиру особое внимание как базовой стране в арабском мире. В частности, боевики, покинувшие районы непосредственных столкновений из Ирака, Сирии и других регионов, уже проникают в эту страну, не дожидаясь окончания финальных региональных баталий. Там, в местах проживания наиболее бедных слоев населения, они создают подпольные ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вербуют сторонников в широкой среде недовольных единоверцев и подминают под себя уже существующие в стране радикальные силы.

В частности, в Синайской пустыне и южных районах Египта активистам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось скупить отсталые племена кочевников и отдельные группы «братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), традиционно настроенных против египетских властей, а также создать организацию «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Северном Синае». Учитывая, что география проникновения террористов в Каир чрезвычайно обширна, это и маршруты из западной Ливии, Туниса, Марокко, Судана, Йемена, иорданское направление через Красное море; палестинское через сектор Газа; Средиземноморское через Александрию; и воздушный путь откуда угодно — Египет вполне может стать следующей жертвой экспортированного террора.

II. Средняя Азия

Из постсоветских стран Средней Азии рейтинг поставщиков террористов-смертников для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прочно возглавляет Таджикистан. И хотя власти этой страны искренне боятся радикализации и потому принимают жесткие меры — закрывают сотни нелицензированных молельных домов, запрещают исламскую одежду в школах и на рабочих местах, закрывают посещения мечетей гражданам младше 18 лет, загоняют всех без исключения исламистов в подполье, на выходе это дает лишь резкий всплеск числа таджиков, присоединяющихся к джихадистам вне пределов государства.

Ситуацию также усугубляет и замедлившийся экономический рост, вместе с географическим положением, где Таджикистан имеет общую границу не только с Афганистаном, но и с китайским Синцзян-Уйгурским автономным районом, известным своим исламистским подпольем и являющимся главной целью для дестабилизации со стороны американских спецслужб. По данным соответствующих ведомств самого Таджикистана, сосредоточение радикальных исламистов на афганской стороне границы уже началось, а переброска Западом нестабильности на север ставит целью не Центральную Азию, а Россию и Китай.

Именно поэтому Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин уделяют столь пристальное внимание поддержанию щита на таджикско-афганской границе, и поэтому же США делают все, чтобы его прорвать. Помимо этого, руководство ОДКБ отмечает, что несколько тысяч боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сосредоточились на границе Афганистана и Туркмении, и, следовательно, могут при определенных обстоятельствах внезапно прорвать оборону туркменских пограничников, продвинуться к западным районам Казахстана, а оттуда попасть на территорию России. В этой связи туркменское и киргизское направление также держится Москвой под особым контролем.

Плюс ко всему, в последние месяцы при попустительстве Соединенных Штатов Америки эмиссарам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось путем подкупа перетянуть в Афганистане и Пакистане значительное число полевых командиров талибов на свою сторону, а также заручиться поддержкой со стороны лидеров пакистанских и афганских племенных образований. В общем-то, это не особо удивляет, поскольку еще со времен ввода советских войск в Афганистан в 1979 году именно Пакистан играл роль плацдарма для заброски моджахедов на территорию страны при проведении подрывных операций против Кабула и советских войск. Сейчас же, в сущности, изменилось только направление этой работы, но не центральная парадигма американо-пакистанского сотрудничества. В итоге к настоящему моменту, главная мишень радикалов из Афганистана — это Средняя Азия, Россия и Китай, а боевиков из Пакистана — территория Тегерана.

III. Юго-Восточная Азия

В данном регионе за последний год число антиправительственных и террористических акций со стороны джихадистов возросло лавинообразно. Активно разворачиваются бои с исламистами на территории Малайзии и Индонезии, а население становится все более и более религиозным. И это также не выглядит случайным, поскольку Индонезия — страна с самым высоким мусульманским населением в мире, и попытка поднять тут правоверных на джихад, безусловно выглядит для заказчиков более чем оправданной.

В частности, главнокомандующий армии Индонезии Гатот Нурмантьо не раз констатировал факт о том, что «спящие ячейки» джихадистов сформированы почти в каждой провинции страны, и они ждут только приказа для того, чтобы начать активные действия. Пока Джакарте удается противодействовать влиянию джихадистов, но с наплывом опытных военачальников и проповедников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после Ирака и Сирии — это может стать для них уже невозможным.

IV. ЕС

Наихудшее положение в ближайшее годы может сложиться именно вокруг стран ЕС. С одной стороны, заброска терроризма вглубь границ Европы на сегодняшний день попросту не требуется — эмиссары ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успешно организуют, вербуют и инструктируют последователей уже находящихся в странах объединения дистанционно, а с другой, в большинстве государств Еврозоны есть давно подготовленные «спящие» ячейки, которые ждут только того, когда поступит отмашка от геополитических кураторов проводимого процесса.

V. Прочие регионы

На данный момент свои административные территориальные структуры и будущие возможные плацдармы для американской дестабилизации, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет в Афганистане, Пакистане, Тунисе, в районе Северной Африки от Сенегала до Эритреи, зоне Исламского Магриба, Мали, в приграничье Нигерии, Нигера, Сомали, Чада и Камеруна. А учитывая, что местные правительства перечисленных стан проводят малоэффективную политику сопротивления и зарубежное финансирование продолжает открывать для них широкие возможности, планы по созданию подконтрольных США террористических «армий» продолжают существовать.

Тем не менее именно российская операция в Сирии изменила весь ход этой тотальной войны, и именно успехи Москвы заставили Запад перенести создание обширного тылового района обеспечения боевиков Ближнего Востока из российского приграничья в далекую жаркую Африку. Дело в том, что Россия, получившая после сирийских успехов окончательный доступ и к другим территориям Ближнего Востока, ставит под угрозу любые проекты в этой географической плоскости. Однако в области Сахеля, Магриба и озера Чад России нет, и потому ключевые лагеря и зоны сосредоточения терроризма будут создаваться именно там.

Выводы

Транснациональные западные элиты давно провозгласили свои перспективные задачи в виде свержения любых национальных правительств, приведения к власти корпораций, и создания параллельного единого мирового правительства, базирующегося в Вашингтоне, и единственной страны, обладающей признаками государственности. Для достижения этих целей — все средства хороши, и лозунги ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «о свержении всех неверных правительств мира» подходит им не хуже, чем любые другие.

Еще не так давно о терроризме в мировом масштабе никто не знал, но не прошло и десятилетия, как он стал мощнейшим глобальным инструментом для одних, и огромной проблемой для остального человечества. Россия стала первой, кто встал на пути разрушительного процесса, и в существенной мере самим этим фактом повлияла на результаты выборов и сдвиг элит внутри США. Теперь транснациональными элитами ведется внутренняя война с национальными, оказывается беспрецедентное давление на неожиданно сильную Россию, формируется новая игра по хаотизации регионов, и вырабатываются экстренные методики по наилучшему давлению против Китая.

В локальном же смысле, выполняется задача по расширению и укреплению дуги нестабильности в «мягком подбрюшье» Москвы, что означает подготовку и проведение секретных операций по дестабилизации ситуации на геополитическом пространстве от Каспийского моря до Персидского залива. А общая цель против Пекина и России сводится к подрыву ситуации в относительно стабильных странах Центральной Азии, где проживает порядка 65 миллионов человек, путем переброски террористов из Ирака, Сирии и Афганистана в Таджикистан, Туркмению, Киргизию, Казахстан и Узбекистан.

Москва и Пекин прекрасно понимают истоки проистекающей стратегии, и потому для поддержания подлинно эффективной борьбы и собственной защиты комплексно и активно налаживают совместную работу не только друг с другом, но и со Средней и Центральной Азией. Война, безусловно, продолжится, но легкой прогулки для Запада вдоль российских и китайских границ уже не будет.

Руслан Хубиев

| Источник — REGNUM |

Г Б. Макгурк. По его словам, США будут открыты для достижения новых договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии, если такая возможность представится.

Г Б. Макгурк. По его словам, США будут открыты для достижения новых договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии, если такая возможность представится.

Жизнь и деятельность турецкого генерала Энвера паши покрыто завесой тайны. Как и его славная жизнь, так и его смерть собрала вокруг себя много исторических и политических спекуляций. В этой исследовательской статье мы ознакомим наших читателей новыми фактами, касающимися смерти легендарного Энвера паши. Это будет очередное разоблачение армянской лжи.

Жизнь и деятельность турецкого генерала Энвера паши покрыто завесой тайны. Как и его славная жизнь, так и его смерть собрала вокруг себя много исторических и политических спекуляций. В этой исследовательской статье мы ознакомим наших читателей новыми фактами, касающимися смерти легендарного Энвера паши. Это будет очередное разоблачение армянской лжи.