Интервью Шарифа Хамдампура с судьёй, запретившим деятельность ПИВТ

Постановление Верховного суда РТ о прекращении деятельности ПИВТ, а также признании её как террористическую и экстремистскую организацию, стало поводом для проведения конференции сторонниками этой партии в городах Берлин и Варшава. На этих конференциях ставилась под сомнение законность данного постановления. Имел ли Верховный суд РТ правовую основу для принятия подобного постановления или данное действие произошло в рамках какой-либо политической интригы. Для получения ответа на данный вопрос еженедельник «Точикистон» официально с письмом обратился в адрес Верховного суда РТ. Азизов Шамс Одинаевич, судья Верховного суда, принявший решение о признании ПИВТ террористической — экстремистской организацией, проявил желание ответить на вопросы обозревателя еженедельника «Точикистон».

-Уважаемый Шамс Одинаевич, согласно Постановления Верховного суда, ПИВТ признана террористической-экстремистской организацией. По истечении времени члены и сторонники этой организации поставили под сомнение законность данного вердикта и теперь хотят убедить международные организации в своей правоте. Имеют ли они основания для такого вывода или имела место поспешность в прекращении деятельности названной выше партии?

— В этом деле не было никакой спешки. Относительно любого спорного вопроса взгляды и мнения могут быть разнополярными. Однако, когда речь идёт о нормативных правовых решениях, не каждый может дать им правильную оценку. Особенно, когда разбирательство и оценка принимают политический, ищущий выгоду и провоцирующий характер. Подтверждение тому мы видим и слышим в беспрерывных выступлениях и речах, звучащих с разных трибун. Эти мнения и размышления, состоящие полностью из авантюристических лозунгов и призывов, являются ничем иным, как искажением истины. Претензии пусты, не имеют ни достоверных документов, ни доказательств, ни правового обоснования. Тогда как рассмотрение подобных тем должно опираться исключительно на правовые аспекты решаемого вопроса. В соответствии со статьёй восьмой Конституции Республики Таджикистан общественные объединения и политические партии учреждаются и осуществляют свою деятельность в рамках Конституции и законов. Создание и функционирование общественных объединений и политических партий, пропагандирующих расизм, национализм, раздор, социальную и конфессиальную ненависть или призывающих к насильственному свержению конституционного строя и организации вооружённых группировок, запрещено.

ПИВТ была создана 4 декабря 1991 года за границей и в республике начала свою деятельность. То есть в то время группа людей, используя свои конституционные права, объединились и создали политическую партию. Однако, дальнейший ход их политической деятельности, точнее поступки их руководителей показали, что их намерения небезупречны и нечисты. Рассмотрение дела доказало, что они являются игрушкой в руках других и управляются извне, налаживают свою партийную деятельность на основе поручений и указаний чужеземцев.

Несмотря на это, на фоне подписания Всеобщего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, согласно постановлению Президиума Верховного суда от 12 августа 1999 года деятельность ПИВТ в республике была возобновлена и 28 сентября 1999 года ПИВТ была зарегистрирована в Министерстве юстиции. Партия должна была функционировать в соответствии со своим уставом, где значатся защита политической, экономической и культурной независимости Таджикистана, единства и территориальной целостности республики, обеспечение национального единства, братского сосуществования народов Таджикистана.

-Разве ПИВТ не функционировала в рамках своего устава?

-Конечно, нет. Это и было основной причиной прекращения деятельности ПИВТ Верховным судом.

-Если это действительно так, то можете привести несколько фактов?

-Фактов много, все они приведены в уголовных делах в отношении террористических и экстремистских действий членов ПИВТ. Только за последние пять лет сорока пятью членами ПИВТ совершены различные тяжкие и особо тяжкие преступления, в отношении их незаконных действий приняты окончательные судебные решения. 17 из них по причастности в преступлениях экстремистского и террористического характера, таких как создание преступных объединений, участие в экстремистских действиях, массовых призывах к насильственному изменению конституционного строя, привлечены к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела по убийству 25 военнослужащих Министерства обороны РТ в Раштской долине (2010 год) членами террористического объединения «Общество Ансаруллох» под руководством Давлатова Аловуддина по кличке «Алии Бедаки» и Рахимова Абдулло по кличке «Мулло Абдулло» установлено, что председатель филиала ПИВТ в Раштском районе Давлатов Хусниддин лично вступил в террористическую группу и был задержан при доставке им химических веществ названной группе для изготовления взрывчатых веществ. Приговором суда города Душанбе от 21 января 2011 года он был признан виновным за участие в преступной деятельности данной группы и приговорён на срок 11,5 лет лишения свободы.

Неопровержимыми доказательствами было доказано, что Давлатов Аловуддин, являясь самым активным создателем терроритически-экстремистской организации Раштской долины, под руководством мулло Абдулло совершил ряд коллективных террористических действий против силовых структур и сотрудников правоохранительных органов.

Его и его единомышленников деяния нашли своё подтверждение при осмотре места происшествия, обнаруженными вещественными доказательствами, показаниями пострадавших и заключениями судебной экспертизы.

Председатель филиала ПИВТ в городе Хороге Карамхудоев Шерик Ельчибекович, вступив в организованную преступную группировку, в июле 2012 года принял участие в массовых беспорядках, происшедших в городе Хороге и близлежащих к нему районах, с использованием огнестрельного оружия- автомата марки Калашникова и гранаты оказал вооружённое сопротивление представителям власти. Он привлечён к уголовной ответственности и приговором Верховного суда от 10 мая 2013 года лишен свободы на срок 18 лет за совершение им незаконных действий, то есть за организацию и участие в массовых беспорядках, участие в преступной группе, незаконное хранение огнестрельного оружия и использование угрожающего жизни насилия в отношении представителей власти.

Руководитель областного отдела ПИВТ в ГБАО Махмадризоев Сабзали был обезврежен 24 июля 2012 года при вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов, принадлежащие ему автомат марки Калашникова и пистолет марки Макарова были конфискованы. Активное участие С.Мамадризоева в террористических действиях также в уголовном деле нашло своё подтверждение показаниями свидетелей, видеозаписями и другими неопровержимыми фактами.

Активные члены ПИВТ в городе Исфаре Шарипов Мукаррамхуджа, Шарипов Муссаямхуджа и Турсунов Абдумубин в январе 2008 года в своём жилом доме прятали членов террористической организации «Исламская партия Туркестана» Каюмова Абдуфаттоха и Бобоева Абдухолика, находящихся в розыске правоохранительных органов за совершение ими убийства офицера милиции и других особо тяжких преступлений, и сами также вступали в эту преступную группу.

6 нояря 2009 года Шариповы и А. Турсунов были задержаны и приговором суда Согдийской области были осуждены за совершённые ими преступные деяния.

11 августа 2015 года 10 жителей города Нурека на мосту села Чашма-1 города Нурека вывесили флаг террориститческо-экстремистской организации «Исламское государство». Следствие установило, что 5 человек из этой группы, то есть Саидов Д., Фозилов Д., Пиров К., Ходжмуродов Т. и Абдуллоев Дж, были членами ПИВТ и совершили эти действия с целью разжигания политической и религиозной вражды, нарушения общественной безопасности и запугивания населения. С этими незаконными действиями непосредственную связь имел руководитель ПИВТ в городе Нуреке Манонов Курбон. Названные лица приговором суда Хатлонской области были признаны виновными и лишены свободы на различные сроки.

-Вы упомянули преступления и преступников, деятельность которых может быть не связана с ПИВТ.

-Ход рассмотрения дела выявил, что руководство ПИВТ не только было в курсе происшедшего, но и направляло их. Если не так, то почему оно не остановило, не осудило их. Я могу сказать ещё больше.

—Мухиддином Кабири, другими членами Высшего руководства ПИВТ совместно с заместителем министра обороны Республики Таджикистан Назарзода Абдухалимом Мирзо за счёт бывших боевиков ОТО и заблудившейся молодёжи были организованы 20 преступных группировок, каждая из которых состояла из 15-30 человек. Эти группировки согласно составленному им плану были озадачены совершить вооружённое нападение на особо важные государственные объекты, взять под своё подчинение их функционирование. При расследовании данного уголовного дела составленные планы нападения этой вооружённой группировки на особо важные государственные объекты были обнаружены в рабочих кабинетах заместителей председателя ПИВТ Хисайнова Умарали Фатоховича и Хаитова Махмадали Рахмоновича, расположенных по адресу город Душанбе, улица Борбад, дом 1. Согласно данному плану одна вооружённая группировка из 40 человек должна была совершить вооружённое нападение на Касри миллат с двух его сторон, другая группировка из 25 человек-на Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан, группа из 30 человек -с трёх сторон Министерства ванутренних дел, группа из 25 человек с трёх сторон на здание Государственного комитета национальной безопасности, группа из 40 человек на аэропорт города Душанбе, и другие преступные группировки — на здания Министерства обороны, Управления борьбы с организованной преступностью МВД РТ, Комитета телевидению и радиовещанию, Первого телевизионного канала Таджикистана, ТВ «Бахористон», Управлений и отделов МВД в районах города Душанбе и ОВД города Вахдат. Разве это не может служить основанием для прекращения деятельности ПИВТ?

— Кабири во время своего выступления на пресс-конференции в Варшаве распространил звуковую запись, принадлежащую бывшему заместителю Председателя Государственного комитета национальной безопасности Абдулазизу Джалову. В точности привожу информацию сайта «Payom net», принадлежащего запрещённой ПИВТ: «В данной записи, которая имела место между Абдукаххори Давлат, членом Высшего руководства ПИВТ и Абдулазизом Джаловым, Абдукаххори Давлат спрашивает у заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности, вы верите тому, что ПИВТ имеет какое-либо отношение к перевороту? Заместитель Ятимова в ответ говорит, что он, как обычный гражданин, думает, что ПИВТ не имеет отношения к перевороту.».

Это сказано не обычным человеком, а чиновником, высокого поста и звания. Может быть правоохранительные органы при представлении доказательств занялись фальсификацией?

— С одной стороны показания Джалова не могут быть основанием для приговора суда. Так как ПИВТ-овцы стараются привлечь внимание всех и вся на эту запись, хочу немного внести ясность в эту ситуацию. Посмотрите, они искажают даже содержание записи и хотят подогнать его под свои желания. А.Джалов нигде не говорил, что « ПИВТ не причастна к «перевороту». Напротив, отвечая на вопрос Абдукаххора Давлата, он буквально отвечал таким образом: «Я сейчас не могу отвечать как заместитель председателя ГКНБ РТ, сейчас я являюсь гражданином, как и, вы и как гражданин скажу, что «не знаю» (https://www.youtube.com/watch?v=2NZE NwGu1U ).

Между «не знаю» и «ПИВТ не причастна к перевороту» разница от земли до неба. Хотя сам А.Джалов также, как бывший сотрудник органов безопасности и бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности РТ не имел права так отвечать. Джалов сам участвовал в судебном процессе. Определение суда было принято после его ухода с работы через несколько месяцев. Кроме того сам он со стороны Назарзода А. был взять в заложники. Поэтому как он мог «не знать». Таким происшествиям всесторонне : политически, научно, юридически и т.д., даёт оценку только закон. Для заключения судьи не может играть никакую роль даже документы и показания председателя Государственного комитета национальной безопасности. Законодательство точно определило, что « Доказательствами по уголовному делу считаются фактические сведения, на основе которых в порядке, определенном настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, доказанности или недоказанности совершения этого деяния и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения» (статя 72 УПК РТ).

Вот такой факт! Какие ещё доказательства нужны?

Оснований для признания ПИВТ как террористическую и экстремистскую организацию предостаточно. Постоянные утверждения Кабири «У вас нет доказательств»- эти слова, вбитые ему в голову чужими людьми.

Какие еще доказательства нужны ему и его зарубежным покровителям? Приведу другой непосредственный пример: в ходе предварительного расследования уголовного дела относительно событий 4 сентября 2015 года, аудио и видеозаписями и показанием свидетелей было доказано, что 1 сентября 2015 года, сын Кабири – Тиллозода Рухулло Мухиддин, пригласив водителя Кабири — Сайфова Хикматулло Тешаевича- мужа сестры жены М.Кабири -к себе домой по адресу: город Душанбе, улица Хайрулло Мирзоева, 3 проезд, дом 69 передает распоряжение отца, пойти в здание ОАО «Бинокорсервис» (компания M.Кабири) и поручить гражданам Нарзуллоеву Джамшеду Исматуллоевичу, уроженцу Файзабадского района, сыну тёти М.Кабири- директору ОАО «Бинокорсервис» и Рахматуллоеву Махмадали Тешаевичу, брату жены М.Кабири начальнику отдела кадров указанной компании, собрать все имеющиеся у них денежные средства. 2 сентября 2015 года, Р.М.Тиллозода вместе с Сайфовым Ҳ.Т. приходят в компанию ОАО «Бинокорсервис» и забирают сумму в размере 400 тысяч долларов США и 200 тысяч сомони у Дж.Нарзуллоева и М.Т.Рахматуллоева; в присутствии трех свидетелей открывает принадлежащий ему сейф и выносит из сейфа сумму в один миллион и 180 тысяч сомони. Затем он звонит Назарзода и сообщает, что по распоряжению отца собрал сумму, равную одному миллиону 200 тысяч долларов США, которые должен передать ему. После телефонного разговора, Р.М.Тиллозода и Х.Т.Сайфов на автомобиле «Toyota Corolla» с государственным номером 7288 СA01 приезжают домой к А.М.Назарзода и передают ему указанную сумму.

Именно после получения этой суммы в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года преступная группа A.M.Назарзода по разработанному преступному плану попытались совершить серьезные и особо тяжкие преступления, а также попытку государственного переворота.

Теперь, рассудите сами. Могут ли быть более достоверные доказательства чем эти? Какие еще доказательства нужны тем странам, которые изо всех сил поддерживают ПИВТ? В частности, для такого государства, как Исламская Республика Иран и ее спецслужб, причастность которых в организации и проведении нескольких террористических актов ПИВТ были юридически доказаны.

А.М. Назарзода со своими преступными соратниками незаконно проникнул в административное здание Министерства обороны и воинскую часть №17651, и из этих сооружений захватил огнестрельные оружия, военные обмундирования и боеприпасы для вооружения своей преступной группировки. Они захватили в заложники заместителя министра обороны и командира воинской части № 08050, вооружили более 150 членов преступной группировки в районе бывшего «Хлебзавод»-а огнестрельным оружием — автоматом Калашникова АК, пулеметами, гранатомётами, автоматами марки СВД и другим военным снаряжением. Одновременно с этим, они незаконно проникли в воинские части 08050 и 17651 Министерства обороны и силой захватили в общей сложности 180 единиц огнестрельного оружия АК, 9 гранатомётов, 5 единиц СВД и 8 единиц огнестрельного оружия РПК.

Затем, члены преступной организации совершили вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов страны, которые выполняли свои обязанности по обеспечению безопасности государства и граждан на территории города Душанбе, района Рудаки и города Вахдат. В результате погибли десять сотрудников правоохранительных органов Д.Х.Саъдуллоев, Р.Х.Орипов, Д.Г.Буриев, А.Джобиров, И.Пиров, Н.А.Каримов, Ш.М.Шарипов, Д.Г.Ёров, М.Ш.Хасанов и М.С.Саидов, а еще семеро получили серьезные ранения.

Всего в этой операции, организованной Назарзода, были убиты почти 50 человек. Эти человеческие потери, они же дети таджикского народа.

— Вы упомянули об уголовных делах, которые стали основанием гражданского дела — запрета деятельность ПИВТ. Существуют ли конкретные факты, свидетельствующие о намерении государственного переворота?

— Разве приведенные выше примеры не могут быть доказательством? Приведу еще один (непосредственный) пример: при обыске рабочих кабинетов центрального офиса ПИВТ были конфискованы более 30 партийных запрещенных листовок, содержащие публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности и государственному перевороту. Текст одного из них гласил: «Терпите и ожидайте! Недалек тот день, когда солнце нашего возрождения разорвет темное облако тьмы и животворные божественные отблески придадут народу Таджикистана новую силу. Осталось немного, три-четыре дня. Только будьте готовы. Как только начнется, присоединяйтесь к нам. Мы окунаем этих кровопийц в их же кровь. У нас есть всё… и военные, и гражданские, и политики. Исламский мир поддерживает нас. Иншааллах, победа за нами…».

Существуют и другие доказательства, свидетельствующие о незаконных действиях ПИВТ, их предостаточно. Простейший пример, действуя в нарушение закона об упорядочении обрядов, который играет большую роль в общественной жизни нашей страны, давать еду в мечетях, вести антигосударственную пропаганду.

Министерство юстиции неоднократно предупреждало ПИВТ по этому вопросу. Но поскольку цели были другими, они не обращали внимания, игнорировали, направляли общественное мнение против государства, прилагали все усилия, чтобы разрушить национальное единство, солидарность, независимость и нарушить безопасность в Таджикистане посредством экстремистской и террористической деятельности.

— Если у вас есть такие доказательства и все они проходят по делу, то по какой причине решение Верховного суда относительно принадлежности ПИВТ к террористическо-экстремистской организации не признано другими странами и международными организациями?

— Как не признаны? После принятия решения Верховного суда (29 сентября 2015 года – ред.) 29 января 2016 года Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), в соответствии с единым списком террористических, экстремистских и сепаратистских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств-членов ШОС, ПИВТ за номером 79 был включен в список. То есть, 8 крупных стран мира общей площадью 3,4 млн.квадратных километров и населением более 4.4 млрд. человек признали ПИВТ террористической организацией.

8 июня 2016 года на собрании Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ, которое проходило под председательством Республики Армении в городе Ереване, был представлен список организаций, признанных террористическими, и в ходе обсуждений ПИВТ под №65 также была внесена в список таких террористических организаций, как «Аль-Каида», «ИГИЛ», «Ахвон-ул муслимин», «Ансаруллах» и другие.

Антитерростический центр СНГ признал ПИВТ экстремистско-террористической организацией и включил его в совместную информационную базу по противодействию с организованной преступностью.

— Существуют ли другие организации и страны, которые разделяют эту идею?

-Исходя из требований статьи 1 Декларации «О принятии мер по предотвращению международного терроризма», которая была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН за №49/60 от 9 декабря 2004 года, статьи 5 Конвенции Европейского союза «О предотвращении терроризма» от 16 мая 2005 года, почти всех законов европейских стран по борьбе против терроризма и экстремизма, движения и действия ПИВТ соответствовали тому, чтобы партия была признана террористической организацией. Я не политолог, но хочу отметить одну точку зрения: ведение геополитических игр и защита своих интересов многими из этих стран привела к возникновению политики двойных стандартов. Если такого рода преступления будут совершены в европейских странах, то компетентные органы резко реагируют на преступные действия отдельных лиц с применением к ним самых жестких наказаний. Но как мы видим, с целью отстояния своих интересов, эти страны не перестают содействовать поддержке террористических действий. Именно двойное отношение к терроризму столкнуло народы Афганистана, Сирии и Ирака с несчастьем. В данном случае ведется игра с судьбами целых народов.

Вспомните документальный фильм Министерства иностранных дел. В этом фильме были приведены неопровержимые доказательства того, что специальные службы иностранных государств содействовали террористическим действиям через представителей ПИВТ. Как было отмечено выше, политика двойных стандартов этих стран собственные интересы ставит превыше всяких двусторонних отношений, они не готовы признать свои ошибки и не ищут новых путей улучшения отношений. Именно с такими сценами мы сталкиваемся на встречах, которые проходят в европейских странах с участием представителей ПИВТ.

-На самом деле их собрания не вызывают тревоги. Пришли, сели, сказали, ушли. Отдельные бюро тоже пока не вся ОБСЕ, они просто предоставляют помещение, даже трудовым мигрантам. Ведь предоставление помещения не означает то, что они их признают.

Хотел бы узнать ваше мнение относительно еще одного вопроса. В начале беседы вы отметили, что постановление Верховного Суда было принято во благо народа Таджикистана, но существует и другое мнение. Говорят, что не следовало прекратить деятельность ПИВТ.

— Это сторонники ПИВТ должны ознакомиться с уголовным делом. Они играются с хвостом змеи, но все еще не ощутили яд жала змеи. Это я говорю как судья, который рассматривал дело ПИВТ. Существование ПИВТ является угрозой для нации и государства таджиков.

— Говорят, что вы под воздействием давления приняли такое постановление?

— Разве приведенные мной факты говорят о том, что постановление было принято под воздействием? С этими фактами хоть сто раз запрети деятельность ПИВТ и этого все равно будет мало.

-Многие боятся сказать правду, но вы говорите с уверенностью.

— Когда есть доказательства, нет места страху. Акт, который мы приняли, вступил в силу закона. Если это несправедливо, то почему они не жалуются? Международные организации по этому поводу обращались к нам, мы им ответили, и они замолкли.

— Может быть этот момент был вызван в связи с тем, что судебный процесс проходил при закрытых дверях?

— Судебное разбирательство проходило открыто и свободно. В нем участвовали более 70 журналистов, которые объективно осветили эту действительность. Сегодня эти споры могут иметь место. Результат деятельности террористов и их спонсоров, а также распространение ими корыстной информации направлены на привлечение к себе внимания мирового сообщества и поливание грязью авторитета нашей национальной государственности.

Каждый, кто враждует с народом, недалёк тот день,

Когда он лишится головы, как волна в море.

источник: http://khovar.tj

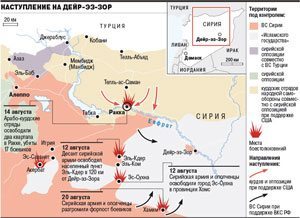

В Ракке одержана победа над ИГИЛ*, однако ответвления «Аль-Каиды»* продолжают незаконно поставлять боевиков со всей Европы в Сирию. Die Welt удалось посмотреть фильм, в котором рассказывается об изощренной системе контрабанды людей.

В Ракке одержана победа над ИГИЛ*, однако ответвления «Аль-Каиды»* продолжают незаконно поставлять боевиков со всей Европы в Сирию. Die Welt удалось посмотреть фильм, в котором рассказывается об изощренной системе контрабанды людей.