Военно-политическое руководство Поднебесной готово к «проецированию силы» в глобальном масштабе

Военно-политическое руководство Поднебесной готово к «проецированию силы» в глобальном масштабе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК, официальное название ВС КНР) начала реформироваться вместе со всей страной с конца 70-х годов прошлого века. Дополнительным стимулом к реформе стала крайне неудачная война с Вьетнамом в начале 1979 года.

Впрочем, на первом этапе реформа сводилась лишь к значительному сокращению личного состава (в первую очередь, естественно, за счет сухопутных войск), крайне плохо обученного и обеспеченного, в лучшем случае только стрелковым оружием. Также было сокращено значительное количество техники производства времен Второй мировой войны и 50-х годов. Соответственно, было расформировано множество частей и соединений, в основном пехотных (они были именно пехотными в изначальном понимании данного термина). Никакой реальной реформой это, по сути, не было. Однако данные меры позволили значительно сократить военные расходы, высвободив средства для проведения экономических реформ. Кроме того, НОАК получила право на экономическую деятельность. Это еще больше облегчило бремя содержания НОАК для госбюджета, но породило такую колоссальную коррупцию, что в 1998 году армейская экономика была полностью упразднена.

ВСЛЕД ЗА РОСТОМ ЭКОНОМИКИ

По мере роста экономической мощи КНР постепенно начали расти и военные расходы, на основе собственных и зарубежных (как советских/российских, так и западных) технологий создавались новые образцы вооружения и боевой техники.

Поначалу эти образцы качественно значительно уступали лучшим зарубежным. Командование НОАК это прекрасно понимало, поэтому данные образцы производились в весьма ограниченных количествах и были, по сути, экспериментальными. Однако за пределами КНР, в том числе и в России, такую политику очень многие эксперты приняли за долговременную. Тезис о том, что НОАК закупает современную технику в незначительных количествах лишь для элитных частей, встречается в литературе до сих пор, хотя уже давно не имеет ни малейшего отношения к реальности. После того, как тот или иной образец боевой техники доводился до требуемых командованию НОАК тактико-технических характеристик (ТТХ), он поступал в массовое производство, которое без труда обеспечивается колоссальными возможностями китайского ВПК. В НОАК действует лозунг «соединения механизации и информатизации», означающий массовые закупки современной техники всех классов для всех видов ВС при одновременном внедрении в армию методов сетецентрической войны. В настоящее время практически по всем классам вооружения и техники Китай вышел на уровень наиболее передовых стран. Если и имеется определенное качественное отставание по отдельным параметрам, оно не является принципиальным, к тому же легко компенсируется количеством произведенной техники.

До последнего времени не происходило почти никаких изменений в прежней организационной структуре НОАК, построенной по «советско-прусскому» образцу. Из-за этого поступление в войска современной техники до определенной степени было «вливанием нового вина в старые мехи». Наконец, с 2016 года началась организационная реформа НОАК, именно она по-настоящему изменяет облик ВС Китая. НОАК перестает быть «советско-прусской» и становится «российско-американской». Очевидно, что именно ВС США и нынешние ВС РФ стали основными образцами для китайского военно-политического руководства в ходе реформы двух последних лет. При этом, разумеется, новая НОАК не копирует ни американские, ни российские ВС.

Необходимо отметить, что партийное руководство НОАК лишь укрепилось. Центральный военный совет (ЦВС) КПК остается главным руководящим органом НОАК и фактически страны в целом.

В настоящее время в состав ЦВС входят объединенный штаб (включает штабы видов ВС), пять департаментов (политработы, развития вооружений, подготовки войск, снабжения, национальной мобилизации), три комиссии (политико-правовая, по проверке дисциплины, по науке и технологиям), шесть управлений (стратегического планирования, по общим делам, реформ и оргструктуры, аудита, администрации, международного сотрудничества). Ликвидирован бывший Генштаб и его генеральные департаменты, новый Объединенный штаб по своей сути гораздо больше похож на американский Комитет начальников штабов. При этом сухопутные войска впервые получили собственный штаб, ранее его функции выполнял Генштаб.

В подчинении ЦВС находятся теперь пять командований на ТВД – Северное (штаб – в г. Шэньян), Центральное (Пекин), Западное (Чэнду), Южное (Гуаньчжоу), Восточное (Нанкин). Они заменили бывшие семь военных округов. Командования являются высшими оперативно-стратегическими объединениями НОАК, под их управлением находятся все соединения, части и корабли сухопутных войск, ВВС и ВМС НОАК.

Кроме того, в подчинении ЦВС находятся Ракетные войска, а также совершенно новый, пятый вид ВС – Силы стратегической поддержки. Они отвечают за подготовку сетецентрической войны, ведение киберопераций, войны в космосе, РЭБ.

НОВЫЙ ВИД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Большая часть структурных единиц Сил стратегической поддержки (ССП) относится к космической инфраструктуре. Это Цзюцюаньский центр космических запусков (он же космодром Шуанченцзы или «база 20»), Тайюаньский центр космических запусков (космодром Учжай, «база 25»), Сичанский центр космических запусков (космодром Сичан, «база 27»), два центра управления полетами (в Пекине и Сиане), Центр космического мониторинга океана («база 23»). Кроме того, в состав ССП входят ядерный полигон в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (он же «база 21»), Центр аэродинамических исследований и разработок («база 29»), Институт иностранных языков НОАК, медицинские центры НОАК, а также подразделение 61786 (НИИ в сфере информационных технологий).

Китай стал первой в мире страной, где создан такой вид ВС, как ССП. Он будет отвечать не за тыловое обеспечение традиционных ВС, а за разработку и ведение новых способов боевых действий. Очевидно, здесь будут разрабатываться формы и методы сетецентрической войны для самой НОАК и противодействие им в ВС других стран, в первую очередь – в ВС США. Очень высокая степень зависимости американских ВС от ИСЗ различного назначения становится одним из наиболее слабых их мест. Физическое уничтожение и/или радиоэлектронное подавление ИСЗ противника станет для НОАК вообще и ССП в первую очередь, по-видимому, не менее важной задачей, чем развертывание собственной спутниковой группировки. Кроме того, на ССП будет возложено ведение информационной войны в самом широком понимании этого термина – от РЭБ до психологических операций.

Армия Поднебесной обладает уже и самыми мощными в мире реактивными системами залпового огня. Фото с сайта www.chinamil.com.cn

Армия Поднебесной обладает уже и самыми мощными в мире реактивными системами залпового огня. Фото с сайта www.chinamil.com.cn

Вид ВС, ранее носивший довольно странное название «Вторая артиллерия», с 2016 года получил более адекватное название «Ракетные войска НОАК» (фактический аналог российских РВСН). По-видимому, он сохранил прежнюю внутреннюю структуру – ракетные армии (базы), имеющие в своем составе по несколько ракетных бригад. Каждая бригада вооружена одним типом ракет, включает от трех до шести ракетных батальонов. В состав каждого батальона входит три ракетные роты, которые, в свою очередь, могут включать по три ракетных взвода. В зависимости от типа ракет одна ПУ может состоять на вооружении либо ракетной роты, либо ракетного взвода. Соответственно, каждая бригада может иметь от 9 до 54 ПУ (шахтных или мобильных).

В нынешних Ракетных войсках имеется девять ракетных армий, с 61-й по 69-ю. Их состав подробно описан в статье «Ядерный беспредел пора прекращать» (см. «НВО» от 06.10.17).

ОТ ДИВИЗИЙ – К БРИГАДАМ

В сухопутных войсках и ВВС НОАК еще до реформы 2016 года начался постепенный переход от дивизий к бригадам как основному типу соединений. В сухопутных войсках было создано множество бригад различного типа, весьма неравномерно распределенных по округам и армиям. В ВВС, где имелось 44 авиадивизии, каждая из которых включала по три авиаполка, переход к бригадам происходит путем вывода полков из состава дивизий и преобразования в бригады с теми же номерами (при этом, по сути, полк остается в прежних штатах). Соответственно, в дивизии остается один или два полка, либо ее штаб вообще расформировывается. В ходе нынешней реформы процесс «бригадизации» в ВВС ускорился, а в сухопутных войсках приобрел принципиально новое наполнение, что, по сути, можно считать вторым этапом нынешней реформы (начался весной 2017 года). Он подразумевает освобождение сухопутных войск от остатков традиционной низкокачественной пехоты и их окончательное превращение в основу современных ВС.

В настоящее время в сухопутных войсках осталось 13 армий, в составе каждой из которых имеется шесть общевойсковых и шесть специализированных бригад.

Общевойсковые бригады созданы путем тотального «перемешивания» прежних танковых, механизированных и мотопехотных дивизий и бригад. По имеющимся сведениям, общевойсковая бригада состоит из четырех линейных батальонов, артиллерийского батальона (дивизиона), батальона (дивизиона) ПВО, инженерного батальона, ряда других подразделений. В каждом линейном батальоне имеется по 31 БМП или БТР и шесть 120-мм минометов, кроме того, в двух из четырех линейных батальонов – по 40 танков или БМТВ. В артиллерийском дивизионе имеется 36 САУ и/или РСЗО и 9 самоходных ПТРК, в дивизионе ПВО – по 18 ЗРПК и ПЗРК.

Специализированными бригадами в каждой армии являются по одной бригаде артиллерийской, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерной, поддержки. Их номера аналогичны номеру той армии, в состав которой они входят. В двух из 13 армий вместо бригады армейской авиации имеется десантно-штурмовая бригада.

На зону ответственности Северного командования (СК) НОАК теперь приходится вся граница с Россией (кроме маленького западного участка на Алтае), граница с КНДР и большая часть границы с Монголией. В сухопутных войсках СК имеется три армии.

В составе 78-й армии – 8-я, 48-я, 68-я, 115-я, 202-я, 204-я общевойсковые бригады, 78-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 79-й армии – 46-я, 116-я, 119-я, 190-я, 191-я, 200-я общевойсковые бригады, 79-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 80-й армии – 47-я, 69-я, 118-я, 138-я, 199-я, 203-я общевойсковые бригады, 80-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В прямом подчинении СК находятся 11 пограничных бригад (с 321-й по 331-ю) и четыре бригады береговой обороны (с 332-й по 335-ю).

В составе ВВС СК имеется шесть авиадивизий (1-я, 5-я, 11-я, 12-я, 16-я, 21-я, включают суммарно 13 авиаполков) и девять авиабригад (2-я, 3-я, 15-я, 31-я, 61-я, 88-я, 89-я, 90-я, 91-я).

Также в подчинении СК теперь находится Северный флот ВМС НОАК. Кроме корабельного состава (включая единственный авианосец и почти все ПЛА) в его состав входят 2-я и 5-я авиадивизии морской авиации и 77-я бригада морской пехоты.

Зона ответственности Центрального командования (ЦК) не имеет выхода к внешним границам, оно осуществляет защиту столицы и другие «центральные» функции. В его сухопутных войсках также имеется три армии.

В составе 81-й армии – 7-я, 70-я, 162-я, 189-я, 194-я, 195-я общевойсковые бригады, 81-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 82-й армии – 6-я, 80-я, 151-я, 188-я, 196-я, 205-я общевойсковые бригады, 82-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 83-й армии – 11-я, 58-я, 60-я, 113-я, 129-я, 193-я общевойсковые бригады, 83-е артиллерийская, ПВО, спецназа, инженерная, поддержки бригады, 161-я десантно-штурмовая бригада.

В прямом подчинении ЦК находится 112-я механизированная дивизия, «уцелевшая» с дореформенного периода.

В составе ВВС ЦК имеется шесть авиадивизий (7-я, 13-я, 15-я, 19-я, 24-я, 36-я, включают суммарно 15 авиаполков) и 56-я авиабригада.

Кроме того, в зоне ответственности ЦК дислоцированы части и соединения, напрямую подчиняющиеся штабам сухопутных войск или ВВС. Это гарнизон Пекина (1-я и 3-я гарнизонные дивизии, артиллерийская дивизия), 15-й воздушно-десантный корпус (127-я, 128-я, 130-я, 131-я, 133-я, 134-я воздушно-десантные бригады, бригады спецназа, поддержки, авиационная), 34-я авиадивизия, Учебно-испытательный центр ВВС (170-я, 171-я, 172-я, 175-я, 176-я авиабригады).

Западное командование (ЗК) имеет две армии сухопутных войск.

В составе 76-й армии – 12-я, 17-я, 56-я, 62-я, 149-я, 182-я общевойсковые бригады, 76-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 77-й армии – 39-я, 40-я, 55-я, 139-я, 150-я, 181-я общевойсковые бригады, 77-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе ВВС ЗК имеется четыре авиадивизии (4-я, 6-я, 20-я, 33-я, включают суммарно 11 авиаполков), пять авиабригад (16-я, 109-я, 110-я, 111-я, 112-я) и 178-я бригада боевых БЛА.

Синьцзянский и Тибетский провинциальные военные округа, ранее входившие в состав Ланьчжоуского ВО, а затем недолго побывшие в составе ЗК, в настоящее время напрямую подчинены командованию сухопутных войск. По-видимому, они в основном сохранили дореформенную структуру. В составе Синьцзянского ВО остались 4-я мотопехотная, 8-я легкая механизированная, 6-я и 11-я горнопехотные дивизии, 2-я артиллерийская бригада, бригада ПВО, бригада спецназа, 3-я бригада армейской авиации, инженерная бригада, три пограничные бригады (318-я – 320-я). В составе Тибетского ВО – 52-я и 53-я горнопехотные, 54-я общевойсковая, 308-я артиллерийская, 651-я зенитно-ракетная, инженерная, спецназа, армейской авиации бригады, четыре пограничные бригады (305-я – 308-я).

На зону ответственности Южного командования (ЮК) приходится граница КНР с тремя странами Юго-Восточной Азии. В его сухопутных войсках имеется две армии.

В составе 74-й армии – 1-я, 16-я, 125-я, 132-я, 154-я, 163-я общевойсковые бригады, 74-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 75-й армии – 15-я, 31-я, 32-я, 37-я, 122-я, 123-я общевойсковые бригады, 75-е артиллерийская, ПВО, спецназа, инженерная, поддержки бригады, 121-я десантно-штурмовая бригада.

В прямом подчинении ЮК находятся гарнизон Гонконга, пять пограничных бригад (313-я – 317-я), две бригады береговой обороны (311-я, 312-я).

В составе ВВС ЮК имеется пять авиадивизий (2-я, 8-я, 9-я, 18-я, 44-я, включают суммарно 10 авиаполков), 7 авиабригад (5-я, 54-я, 124-я, 125-я, 126-я, 130-я, 131-я), бригада боевых БПЛА. Возможно, что 6-й авиаполк 2-й авиадивизии (именно он получает закупленные в России истребители Су-35С) уже преобразован в 6-ю авиабригаду.

Также в подчинении ЮК находится Южный флот ВМС КНР, в том числе 8-я и 9-я авиадивизии морской авиации, 1-я и 164-я бригады морской пехоты.

Восточное командование (ВК) является единственным, которое полностью скопировало один из семи «старых» военных округов (Нанкинский). Унаследованы (лишь перенумерованы) и три его армии сухопутных войск.

В составе 71-й армии – 2-я, 35-я, 160-я, 178-я, 179-я, 235-я общевойсковые бригады, 71-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 72-й армии – 5-я, 10-я, 34-я, 85-я, 90-я, 124-я общевойсковые бригады, 72-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В составе 73-й армии – 3-я, 14-я, 86-я, 91-я, 92-я, 145-я общевойсковые бригады, 73-е артиллерийская, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерная, поддержки бригады.

В прямом подчинении ВК находятся четыре бригады береговой обороны (с 301-й по 304-ю).

В составе ВВС ВК имеется пять авиадивизий (10-я, 14-я, 26-я, 28-я, 32-я, включают суммарно 12 авиаполков), 9 авиабригад (7-я, 8-я, 9-я, 78-я, 83-я, 85-я, 86-я, 93-я, транспортно-спасательная), бригада боевых БПЛА.

Также в подчинении ВК находится Восточный флот ВМС КНР, в том числе 4-я и 6-я авиадивизии морской авиации.

От «людских волн» к массовому использованию роботов

Из новой структуры НОАК можно сделать вывод о количестве боевой техники различных классов в ее составе. Вполне очевидно, что новые соединения создавались не для того, чтобы танкисты продолжали ездить на танках Туре 59 (Т-54), а летчики – летать на истребителях J-7 (МиГ-21). Вся старая техника, еще остающаяся в войсках, будет в очень обозримом будущем заменена на новую, уже находящуюся в массовом производстве.

В частности, исходя из количества и штатной структуры соединений, можно сказать, что в строю НОАК будет не менее 7 тыс. танков и БМТВ новых типов. Наиболее мощным из них является Туре 99, своеобразный альтер эго (но отнюдь не аналог) российского Т-90. Сейчас имеется от 900 до 1000 танков этого типа, почти исключительно в частях СК и ЦК. Танк Туре 96 (уже имеется до 3,5 тыс. его единиц нескольких модификаций), альтер эго Т-72, поступает в части ЗК, ВК, ЮК, Тибетского и Синьцзянского ВО.

Количество новых БМП (Туре 04, Туре 05 и др.) и БТР (Туре 92, Туре 09 и др.) должно превысить 10 тыс. единиц. Количество новых САУ (Туре 05, Туре 07, Туре 09) достигнет как минимум 3 тыс. единиц, примерно столько же будет иметься РСЗО (Туре 03, семейство WM, семейство WS, последние являются сильнейшими РСЗО в мире). По всем указанным классам вооружений не менее половины данных численных показателей уже реализованы. Это же касается ПТРК HJ-9 и HJ-10, ЗРК HQ-16, HQ-17, HQ-22, ПЗРК QW-1, QW-2, FN-6, FN-16, ЗРПК Туре 95 и Туре 07, боевых вертолетов Z-10 и Z-19. В значительной степени уже преодолено существовавшее до последнего времени отставание сухопутных войск НОАК от наиболее передовых армий мира в сфере войсковой ПВО и армейской авиации.

Примечательно, что активно ведется работа по оснащению сухопутных войск роботами, призванными заменить на поле боя в первую очередь саперов и пехотинцев. Это показывает, насколько разительно изменилась НОАК за период реформ: еще во время войны с Вьетнамом для нее нормальным тактическим методом считалось применение «людских волн», то есть жизнь рядового солдата не стоила абсолютно ничего.

Необходимо отметить, что глубоким заблуждением является достаточно широко распространенное мнение о том, что в результате последних реформ роль и значение сухопутных войск в НОАК заметно снизилась. На самом деле снизилась численность личного состава сухопутных войск и соответственно его доля в общей численности личного состава ВС КНР. Однако, как было сказано выше, произошло лишь полное освобождение сухопутных войск от плохо вооруженной и обученной пехоты, от чего их реальная боеспособность лишь возросла. Вообще для современных ВС характерно относительное снижение «веса» сухопутных войск именно за счет сокращения численности их личного состава, НОАК полностью вписывается в данную мировую тенденцию. При этом в плане технического обновления сухопутные войска НОАК нисколько не уступают остальным видам ВС. Чрезвычайно активно ведется боевая подготовка. В частности, в последнее время постоянно отрабатываются действия частей и соединений НОАК в условиях экстремально низких температур (во Внутренней Монголии и провинции Хэйлунцзян), причем в этих учениях участвуют не только соединения из состава СК. Регулярно проводятся учения с отработкой глубоких наступательных операций силами крупных войсковых группировок из состава нескольких командований (ранее – нескольких округов). Также постоянно отрабатывается переброска личного состава и боевой техники целых соединений на большие расстояния (свыше 1000 км) с использованием коммерческого автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта.

В ВВС и морской авиации ВМС НОАК сейчас имеется более 220 бомбардировщиков JH-7, более 400 тяжелых истребителей семейства Су-27/30/35С/J-11/15/16, более 250 легких истребителей J-10. При этом высокими темпами продолжается производство JH-7, J-11В (безлицензионная копия Су-27), J-16 (безлицензионная копия Су-30), J-10 (новых модификаций В и С). Приобретаются в России истребители Су-35С (сейчас имеется 8, будет 24). Китай обошел Россию в производстве истребителей 5-го поколения. Если российский Т-50 (будущий Су-57) не вышел пока из стадии испытаний, то в 176-й бригаде ВВС НОАК уже имеется не менее 6 серийных J-20 со «строевыми» пятизначными номерами. Также Китай очень значительно обошел Россию в развитии БЛА. Если в ВС РФ пока имеются только разведывательные БЛА малой дальности, то НОАК имеет весь спектр разведывательных БЛА, а также несколько типов боевых БЛА (WD-1, WJ-600, семейство СН, а также БЛА, переделанные из старых боевых самолетов J-6). Наряду с приобретением в России ЗРС С-400 продолжается развитие собственной ЗРС HQ-9. Ведутся работы над созданием стратегического бомбардировщика, сходного с американским В-2, для замены устаревшего Н-6.

«НИТЬ ЖЕМЧУГА»

Боевая подготовка в ВВС НОАК ведется не менее интенсивно, чем в сухопутных войсках. Проводятся учения с участием сотен боевых самолетов и созданием условий, максимально приближенных к современной высокотехнологичной войне.

При этом интеграция сухопутных войск и ВВС в рамках командований на ТВД придаст им дополнительные широкие возможности. Так, сочетание тактических баллистических и крылатых ракет, дальнобойных РСЗО семейства WS, боевых и разведывательных БЛА обеспечит НОАК прорыв даже самой современной наземной ПВО и практически беспрепятственные действия собственной пилотируемой авиации. Подобными возможностями не обладают сегодня даже ВС США и РФ, не говоря уже о любой другой армии мира.

ВМС НОАК практически не были затронуты нынешней организационной реформой, если не считать того, что их Северный, Восточный и Южный флоты были подчинены одноименным командованиям. Атомный подводный флот Китая пока не вышел из стадии строительства кораблей небольшими сериями, что, впрочем, компенсируется наличием крупнейшего в мире (более 55 единиц) флота неатомных ПЛ, включая новейшие субмарины проектов 039А/В и 043, а также российские подлодки проекта 636ЭМ. В дополнение к авианосцу «Ляонин» (бывший советский «Варяг») почти достроен аналогичный по конструкции собственный авианосец. Уже введено в строй 11 «китайских «Орли Берков» – эсминцев проекта 052С/D, строительство кораблей проекта 052D продолжается (ВМФ РФ кораблей подобного типа не имеет). ВМС НОАК уверенно выходят на первое место в мире по количеству современных фрегатов (уже введено в строй 24 фрегата проекта 054А, строительство серии продолжается). Возможности китайского кораблестроения особенно хорошо видны на примере строительства кораблей проекта 056, которые являются неким переходным классом между фрегатами и корветами. С 2012 года в строй ВМС НОАК введено 32 корабля этого типа, строительство продолжается. Для сравнения: в России с 2001 года введено в строй 7 кораблей сходного класса (5 проекта 20380, 2 проекта 11661), в США с 2005 года – 9 (5 типа «Индепенденс», 4 типа «Фридом»). То есть Китай превзошел США и Россию вместе взятые вдвое за гораздо меньший период времени.

Именно развитие ВМС в настоящее время наиболее явно демонстрирует стремление Пекина к внешней экспансии и к приобретению возможности осуществлять «проецирование силы» в глобальном масштабе.

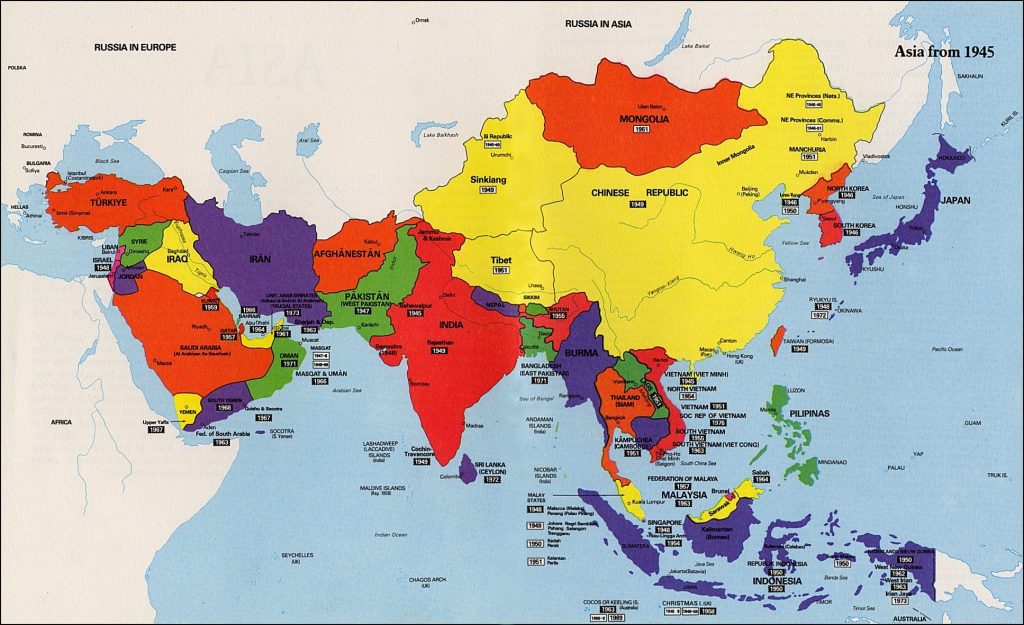

На официальном уровне руководство КНР заявляет, что не собирается строить за рубежом полноценные ВМБ по примеру США. Однако не исключается строительство «пунктов всестороннего обеспечения двойного назначения». Эти пункты должны составить «Нить жемчуга», то есть цепь пунктов базирования ВМС НОАК, обеспечивающую беспрепятственную транспортировку нефти и других стратегических грузов с Ближнего Востока и из Африки в Китай и реализацию концепции «Один пояс – один путь» (Новый шелковый путь).

«Нить жемчуга» начинается с ВМБ Юйлинь на территории самой КНР, на острове Хайнань. Это крупнейшая ВМБ в Азии, способная принимать и обслуживать корабли всех классов, а в подземном укрытии ВМБ могут располагаться до 20 ПЛ, включая ПЛАРБ и ПЛА.

Далее в цепь баз входят объекты на спорных островах в Южно-Китайском море. На Парасельских островах это остров Вуди, на котором размещается пункт базирования Сиша с портовыми сооружениями, большой ВПП и позициями ЗРС HQ-9. На островах Спратли размещен пункт базирования Файери Кросс, который включает семь рифов. Эти рифы крайне невелики по размерам, тем не менее на них уже построено множество различных сооружений – ВПП, вертолетные площадки, метеостанции, базы хранения ГСМ и боеприпасов, ЗРК, РЛС и т.д.

В Тихом океане за пределами территориальных вод КНР других пунктов базирования ВМС НОАК нет, но имеются два вспомогательных объекта – спутниковая метеостанция на острове Каракира (Соломоновы острова) и пост аппаратуры контроля надводной обстановки (включая РТР) на острове Туамоту (Французская Полинезия). Последнее интересно тем, что разведывательный объект ВС КНР фактически расположен на территории страны – члена НАТО. Кроме того, ВМС НОАК могут использовать для дозаправки Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея).

Что касается «Нити жемчуга», то после спорных островов Южно-Китайского моря ее пункты размещаются в Индийском океане – в Юго-Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Первой «официальной» полноценной зарубежной ВМБ Китая стал порт Джибути (столица одноименного государства). Не юридически, но фактически такой же полноценной ВМБ является порт Гвадар в Пакистане. Для МТО кораблей ВМС НОАК и отдыха экипажей используются порты Чаупхью, Янгон и Ситтуэ в Мьянме, Хамбантота на Шри-Ланке, Читтангонг в Бангладеш, Салала в Омане, Аден в Йемене, Накале в Мозамбике, Виктория на Сейшельских островах, Анцеранане на Мадагаскаре, Момбаса в Кении, Дар-эс-Салам в Танзании. Кроме того, на островах Коко, принадлежащих Мьянме, находится крупный электронный центр ВМС НОАК. Он является навигационной станцией для ПЛ, используется для радиолокационного наблюдения за надводной обстановкой, обеспечения связи, ведения разведки и РЭБ.

Существуют предположения, пока прямо не подтвержденные, что второй полноценной китайской ВМБ за пределами КНР станет Уолфиш-Бэй в Намибии, то есть уже в Южной Атлантике, куда «Нить жемчуга» протянется на следующем этапе. Затем она может двинуться на север, включив Луанду в Анголе и Лагос в Нигерии, что сделает Китай атлантической державой. Это продвижение будет опираться на строительство Китаем наземных коммуникаций через всю Африку в широтном (до Нигерии и Сенегала) и меридиональном (до ЮАР) направлениях. Причем началом всех этих коммуникаций будет Джибути.

В целом НОАК уже давно сверхизбыточна для обороны собственной страны, при этом ее возможности продолжают быстро увеличиваться. Это касается как СЯС, так и всех компонентов обычных сил. Нынешняя реформа должна придать НОАК новое качество, закрепляя ее место в тройке сильнейших армий мира/

Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

20.10.17

В газете «Джумхурият» за № 2324 (23305) от 31 октября 2017 года опубликовано интервью с заместителем Генерального Прокурора Республики Таджикистан, Главным военным прокурором, генерал-майором юстиции Республики Таджикистан Р. Мирзозода, текст которого приводится ниже.

В газете «Джумхурият» за № 2324 (23305) от 31 октября 2017 года опубликовано интервью с заместителем Генерального Прокурора Республики Таджикистан, Главным военным прокурором, генерал-майором юстиции Республики Таджикистан Р. Мирзозода, текст которого приводится ниже.

Иракские санкции оказались болезненными для соратников Масуда Барзани

Иракские санкции оказались болезненными для соратников Масуда Барзани