На вопросы главного редактора Экспертной трибуны «Реалист» Саркиса Цатуряна отвечает глава Совета национальной безопасности Израиля (2003-2005), заместитель начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (1998-1999) генерал Узи Даян

На вопросы главного редактора Экспертной трибуны «Реалист» Саркиса Цатуряна отвечает глава Совета национальной безопасности Израиля (2003-2005), заместитель начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (1998-1999) генерал Узи Даян

«Реалист»: Господин Даян, пользуясь случаем, поздравляем Вас и еврейский народ со столетием Декларации Бальфура, которая заложила политико-правовую основу будущего Государства Израиль. За минувший век израильтяне накопили внушительный опыт борьбы с терроризмом. В частности, Вы — один из ведущих международных специалистов в данной области. Скажите, что является первичным: борьба с террористической идеей или же с ее практическим воплощением?

Узи Даян: Во-первых, это хороший вопрос. Во-вторых, следует заниматься обеими частями данного уравнения. Но порядок должен быть следующий, если выражаться метафорически: для начала надо перебить комаров, а потом высушить болото. Руководство страны, в первую очередь, должно понимать, что речь идет о полноценной войне, а не о чем-то другом. В отличие от Европы, которая долгое время не понимала, в чем состоит угроза. Это полноценная война, и к ней надо относиться соответствующим образом.

Моя концепция борьбы с терроризмом состоит в соединении пять элементов:

1) Политические усилия как внутри страны, так и за ее пределами, что мы называем дипломатией и международными отношениями.

2) Военные усилия по физическому устранению лидеров террористов. В традиционной войне стратегия предполагает ликвидацию врагов, уничтожение их логистики и захват территорий противника.

3) Экономика, отслеживание цепочки поступления террористам денег.

4) Правовые методы борьбы. По этому случаю я хочу поделиться с Вами интересной историей. Когда я возглавлял Совет национальной безопасности Израиля и был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности, мною было предложено провести анализ мотивации террористов-смертников. С ними провели интервью. Мы имели дело с 23 террористами-смертниками, которые прошли всю цепочку, нажав на кнопку самоподрыва. Но по каким-то причинам взрывчатка не сработала и они попали в руки израильских служб безопасности. Когда мы проанализировали их ответы и провели расследование, оказалось, что террористов больше всего волновало будущее собственных семей после теракта. С тех пор было принято решение изменить правовое поле таким образом, чтобы можно было предпринимать меры в отношении семьи террориста, в первую очередь, разрушать их дом. И предпринимать дополнительные меры, если установлено, что семья знала о намерениях террориста или принимала участие в атаке. Мы предпринимали и другие меры, но именно эти действия позволили Израилю сдержать волну террористов-смертников. Впрочем, это не значит, что найдено универсальное противоядие терроризму, поскольку в каждом случае имеется своя специфика, которая требует уникального подхода.

5) Сознание общества, которое формируется под воздействием СМИ, сохранение привычного образа жизни. Ни в коем случае нельзя позволять террористам влиять на образ жизни общества. Небольшой пример из практики. Однажды в Тель-Авиве террорист-смертник подорвал автобус, в результате чего погибли 10 человек. Это очень серьезные потери. Тогда ко мне обратился руководитель местного театра за советом, отменять запланированный спектакль или нет. Я ответил ему: «Террористы должны быть убиты, мы же должны продолжать жить. Я рекомендую Вам не отменять спектакль». Люди должны жить после теракта так, как они жили до него.

Обозначенные пять пунктов, если их соединить в единый кулак, позволяют эффективно противостоять террористам. Разумеется, терроризм не испарится в одночасье, но зато можно будет существенно повлиять на положение дел.

«Реалист»: Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под дипломатическими методами борьбы с терроризмом?

Узи Даян: Прежде чем ответить на Ваш вопрос, позволю себе несколько ремарок. Цель борьбы с терроризмом состоит в том, что мы не оставляем им ключ к будущему. Если оставить атаку без ответа, ключ будет у них в руках. В этой связи важный момент – единство общества. Разумеется, большинство террористических организаций не спонсируются государствами и не требуют дипломатических усилий. Тем не менее иллюстрацией того, как дипломатию можно применять, служит ситуация с террористами ХАМАС. С ним Израиль не должен иметь никаких контактов. Но можно применить дипломатический прессинг как в отношениях с Палестинской автономией, так и в отношениях с теми странами, которые финансово поддерживают автономию с требованием прервать взаимодействие с ХАМАС. Мы руководствуемся в данном случае арабской мудростью, которая гласит: «Не обнимай змею. Если же ты ее обнял, то не удивляйся последствиям». Те, кто поддерживают террористов, будут находится под израильским дипломатическим давлением.

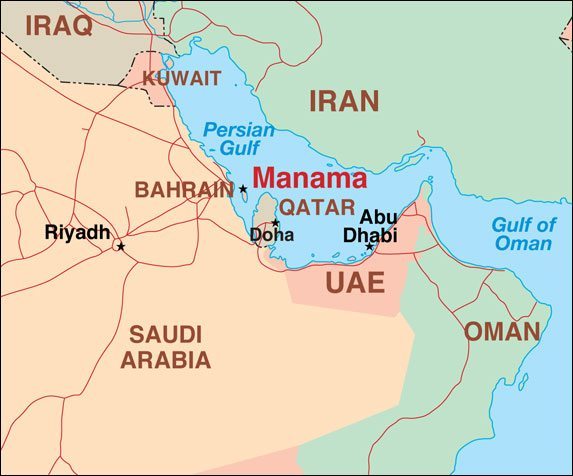

Другой пример – ситуация с Ираном, который поддерживает такого рода организации. Если Тегеран получит ядерное оружие, то старые проблемы Ближнего Востока не будут решены. Кроме того, мы получим новую проблему в виде иранского ядерного зонтика, которым будут пользоваться террористы. С дипломатической точки зрения Израиль пытается воздействовать на страны, способные влиять на Иран. Напомню, в 2001 году я, будучи советником премьер-министра Ариэля Шарона в области национальной безопасности, готовил его визит в Москву, первую встречу с президентом Владимиром Путиным. Тогда в Вашингтоне сменилась администрация. К власти пришел Джордж Буш-младший. Кондолиза Райс была назначена советником по национальной безопасности. Мы предупреждали обе стороны, что Иран планирует обзавестись ядерным оружием. Теперь же, когда Биньямин Нетаньяху встречается с Путиным, вопрос иранской ядерной программы по-прежнему является главным на повестке дня. К этому добавились попытки Ирана обосноваться в Сирии, превратить ее в плацдарм для атак против Израиля.

«Реалист»: Как Израиль оценивает итоги поездки короля Саудовской Аравии в Москву и визит президента России в Тегеран?

Узи Даян: Мы призываем Саудовскую Аравию участвовать в региональной игре. До последней войны на Ближнем Востоке деление региона осуществлялось по следующему принципу: с одной стороны – Израиль, а с другой – арабские страны, водораздел проходил по линии евреи-мусульмане. В настоящее время ситуация изменилась. Не потому, что саудовцы вдруг полюбили израильтян. А потому, что изменились интересы: Израиль, Саудовская Аравия, Иордания, Египет и монархии Персидского залива не хотят изменения status quo. В их интересы не входит получение Ираном первой в истории «шиитской» ядерной бомбы.

К примеру, если говорить о ситуации в Сирии, Саудовская Аравии стремится потеснить позиции Ирана в большей степени, чем Израиль. Однако по сравнению с Израилем, который в состоянии побороть любую угрозу, саудовцы слабы, они имеют множество болевых точек внутри королевства. Там сильны позиции «Братьев-мусульман». Не случайно в терактах 11 сентября 2001 года принимали участие 19 подданных Саудовской Аравии. Поэтому отношения Израиля и Саудовской Аравии — негласный альянс, который по понятным причинам официально не признается Эр-Риядом. Но неформально мы достигли согласия по ряду вопросов и сотрудничаем.

Что касается поездки Путина в Тегеран, то с израильской точки зрения это действительно проблема. 15 лет назад мы встречались с президентом России, потом общались с главой МИД Игорем Ивановым и министром обороны Сергеем Ивановым. Израиль предупреждал, что Иран стремится получить ядерное оружие, призывал предпринять меры. Параллельно мы обратились и к Соединенным Штатам. Реакция Вашингтона и Москвы была разной. Американцы спросили меня, сколько Ирану потребуется лет, чтобы обзавестись атомной бомбой. Я ответил им, что точных сроков нет, но речь может идти о 10 годах. Тогда они сказали мне, что еще очень рано говорить об этом, мол вопрос несрочный и может подождать. Это и есть американский подход. Иногда такой подход заканчивается тем, что становится слишком поздно.

Москва согласилась с нашим анализом по Ирану. Позицию Кремля обозначил Сергей Иванов, который ответил нам, что иранская ядерная программа не является приоритетом внешней политики России. Что до него на повестке стоят отношения России с Китаем, Европой, США и другие вопросы. Мол Иран находится на 6 месте в порядке приоритетов. Была высказана еще одна мысль, что Израиль должен позитивно относится к укреплению отношений России и Ирана, поскольку в таком случае у Москвы появятся больше возможностей убедить Тегеран отказаться от создания ядерного оружия.

В ответ Израиль сказал США и России, двум нашим союзникам, что они совершают ошибку, поскольку их подход облегчает Ирану возможности обзавестись атомной бомбой. Сейчас проблема усугубилась – США под руководством Барака Обамы совершили ошибку в отношении к Северной Корее, показав Ирану, что можно продвигаться в направлении создания ядерного оружия, и за это ему ничего не будет.

Москве и Вашингтону мы разъяснили, что в случае, если Тегеран продолжит свои начинания в области нуклеаризации, в условиях, когда Россия, США и в некоторой степени Китай сидят сложа руки, у Израиля есть военный вариант решения проблемы. Израиль не обладает возможностями вести продолжительную войну (3-4 месяца) с Ираном, которые имеются у России и США, но мы в состоянии осуществить точечные операции. И если у нас не останется другого выхода, то эти операции могут быть осуществлены. Понятно, что это не тот случай, когда угрожают незаряженным пистолетом.

Мы не собирается завтра начинать войну. Однако России и США следует принять политические, экономические и юридические санкции против Ирана, которые вынудят его отказаться от программ по созданию ядерного оружия. Любое развитие событий, которое не идет в этом русле, создает серьезную проблему. Есть ли у Вас более веселые вопросы? (улыбается)

«Реалист»: ХАМАС и ФАТХ по-прежнему противостоят друг другу. Каким Израиль видит будущее отношений с палестинцами в данном контексте?

Узи Даян: Палестинская автономия (ПА) не является другом Израиля, и ведет себя не так, как рассчитывали мы. При этом нельзя сказать, что автономия абсолютно не борется с террором. Правильнее было бы сказать, что она борется с теми террористами, которые угрожают ей, палестинской администрации. Наше разочарование вызывает тот факт, что ФАТХ не противостоит боевикам, которые выступают против Израиля. В этой ситуации надо решить, что делать с Палестинской автономией, учитывая наш договор с ПА, который поддерживается Соединенными Штатами и другими представителями международного сообщества.

Лично мое мнение относительно палестинской политики Израиля состоит в следующем. Годами нас пытались убедить в том, что решение палестинского вопроса избавит Ближний Восток от всех проблем, стабилизирует регион и позволит установить мир. Я всегда считал подобные утверждения глупостями. Два ключевых понятия, которые касаются отношений с палестинцами: первое – терроризм, второе – демография. И выше я высказал свою позицию о том, как с ним бороться. В этом отношении есть большая разница, поскольку евреи на уровне общины не поддерживают терроризм, а палестинцы и ХАМАС прибегают к террору. Хотя убийство Ицхака Рабина было, например, проявлением еврейского террора. Что касается палестинской администрации, то формально она не является террористическим объединением, но закрывает глаза на террор.

В 2001 году у меня была рабочая встреча с премьер-министром Шароном. Когда глава правительства спросил, о чем мы будем говорить, я сказал, что у меня на повестке четыре вопроса. Он ответил: «К черту повестку. Мне сказали, что в Совете национальной безопасности ты занимаешься демографией. С чего это вдруг?». Тут мне захотелось накричать на Шарона, но я сдержался, поскольку кричать на премьер-министра – не принято, и стал объяснять ему, какое значение имеет вопрос демографии в сохранении еврейского демократического государства, что это неотделимо от национальной безопасности.

Тогда (в 2001 году – «Реалист») между Средиземным морем и рекой Иордан проживало 10,5 млн человек. А по оценке демографов, в 2020 году в данной зоне будут проживать 14 — 14,5 млн человек, только 50% из которых будут евреями. На эти данные Шарон спросил, почему я считаю только палестинцев, а не учитываю 60 млн египтян. Я ответил, что надо учитывать все население Эрец-Исраэль, если наша цель состоит в сохранении еврейского демократического государства. Поскольку рано или поздно будет поставлен вопрос о введении принципа «один человек – один голос», их попытаются включить в список голосующих. Это означает, что еврейское большинство будет утрачено. Поэтому нужно будет их как-то отделить. Шарону, конечно, такой вариант тоже не понравился. Премьер-министр спросил: «Значит ты собираешься заниматься и демографией, и границами?». Я ответил утвердительно.

В этом и заключается израильская дилемма. С одной стороны, гарантировать отсутствие угрозы безопасности для наших детей, а с другой, – не дать им стать частью государственной машины, чтобы в будущем сохранить еврейское демократическое государство.

Если разные способы и методы. Моя позиция состоит из четырех пунктов:

1) Иерусалим должен остаться под абсолютным израильским суверенитетом на неделимой основе.

2) Отказ палестинцам в праве на возвращение.

3) Долина Иордана остается в руках Израиля как восточная граница.

4) Палестинцы могут получить автономию. Я не считаю, что израильтяне должны вернуться в Рамаллу, Шхем и заниматься там управлением палестинцами.

Возникает вопрос, готовы ли палестинцы принять такой вариант или нет. Ели готовы, то пусть принимают, если не готовы, как это имеет место сейчас, то Израиль будет и далее сохранять нынешнее положение дел, что отвечает нашим долгосрочным интересам. Время работает на нас – палестинцы слабеют, а израильтяне усиливаются. Впрочем, слабеют не только палестинцы, но и Сирия, Египет и Иордания. Посмотрите, что произошло с этими странами за последние двадцать лет. Сохранение нынешней ситуации нам на руку.

Теперь что касается моментальных шагов. Я возглавляю группу, которая называется «Национальная безопасность Израиля». Мы с коллегами призываем незамедлительно аннексировать долину Иордана, включить ее в состав Израиля, не дожидаясь каких-либо будущих шагов в урегулировании.

Не может быть и речи о ликвидации еврейских поселений, будь то просто поселения или большие блоки. В Газу было переселено 7 тысяч человек, на территории Иудеи и Самарии речь идет о 400 тысячах человек. Никто не собирается их оттуда выводить. Мой план по долине Иордана не требует согласия палестинской стороны. Если они согласны, то хорошо, если нет – мы все равно будем следовать интересам нашего государства. Другое дело, что внутри Израиля необходимо абсолютное согласие по данному вопросу. Такого рода консенсус облегчит реализацию намеченного плана.

По опросам общественного мнения, 80% израильтян готовы на территориальные уступки в обмен на гарантированный мир. 75% израильтян не верят, что это возможно, не верят, что с палестинцами можно заключить такого рода договор. И они правы. Мы должны действовать именно так, как это выгодно нам. Даже если речь идет об односторонних действиях. Поэтому надо отказаться от иллюзий о мире, когда десятилетия назад Шимон Перес нам рассказывал о «новом Ближнем Востоке». Да, мы имеем дело с новым Ближним Востоком, который не имеет ничего общего с мирными процессом. Вместо него мы получили умерший мирный процесс.

«Реалист»: 30 октября с.г. была запущена железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс», новая ветка китайского «Шелкового пути». Спустя несколько дней участились атаки на иранских пограничников в провинции Западный Азербайджан, а также было совершено нападение на друзскую общину в Сирии, расположенную на границе с Израилем. Не кажется ли Вам, что эти события – часть плана по дестабилизации Ирана и Сирии, который может негативно сказаться на национальной безопасности Израиля?

Узи Даян: Я не вижу связи между обозначенными Ваши фактами. Мне кажется подобная версия конспирологической (улыбается). Хотя сегодня Турция действительно является проблемой. И это понимают в Вашингтоне, Москве и в других столицах, кроме самой Анкары. Что касается инфраструктурных проектов, то их строительство через Турцию или любую другую страну мы считаем нормальным и не видим здесь никаких проблем.

Проблема состоит не в самой железной дороге, которая может способствовать туризму и торговле, а в том, чтобы она не использовалась в целях поддержки терроризма. Если это объекты и материалы, которые помогают террористам, то это, конечно, плохо. Например, Россия развивает энергетические проекты, строит коммуникации и торговые артерии. Мы понимаем, что это соответствует интересам Москвы и не видим никаких проблем, относимся с уважением к подобным планам.

Отношения с Турцией обещали многое, но они не реализовались. В свое время я был среди тех, кто рассматривал Турцию как физический мост Израиля в Европу, призывал к максимальному сближению Израиля и Турции. Однако турецкий народ выбрал Эрдогана, и создается впечатление, что они своим выбором довольны. Отношения с Турцией у нас не являются вражескими, мы не исключаем их развития, поскольку у Израиля достаточно врагов. Мы не собирается наживать себе еще одного в лице Анкары.

Самая плохая стратегическая ситуация на Ближнем Востоке сложилась бы в том случае, если бы возникло непрерывное «кольцо» «Братьев-мусульман» из Турции через Сирию и Иорданию к Египту. И поскольку в Турции фактически «Братья-мусульмане» пока берут верх, мы не видим изменений в будущем. По крайней мере, мы хотим изолировать Турцию от других стран, которые могут попасть под влияние «братьев». Поэтому мы поддержали приход к власти в Египте Ас-Сиси и не поддержали Мурси. Поэтому Израиль препятствует связям Турции с ХАМАС в Газе. Достаточно того, что есть проблема в самой Турции, не надо ее расширять.

В завершении ответа на Ваш вопрос про коммуникации отмечу, что Израиль решил три стратегические проблемы, которые могли испортить нам будущее.

Первое – демографическая проблема. В 2048 году в Израиле будут проживать 15 млн евреев. Арабская демография внутри Израиля падает, а еврейская – растет. И это произойдет не вследствие запретительных мер, а в силу поощрения образования среди арабских женщин. Есть четкая корреляция между улучшением образовательного уровня женщин и снижением уровня рождаемости. В Израиле не нужно предпринимать никаких усилий, чтобы увеличивать демографию среди евреев. Это в диаспоре есть нужда в создании специальных условий, в Израиле же рост происходит сам по себе, достаточно просто жить на родине.

Второе – проблема нехватки воды. Это не значит, что в Израиле чудесным образом появились новые источники воды. Есть два способа, которые мы развили – опреснение и повторное использование, регенерация. С точки зрения регенерации Израиль занимает первое место в мире, 86% воды используется повторно. На втором месте – Австралия с 41%. Вопрос стал сугубо экономическим.

Третье – проблема энергозависимости. Через 2-3 года мы обретем энергетическую независимость, когда с израильского морского шельфа начнет поступать газ. До обнаружения собственных запасов газа, Израиль тратил до 5% ВВП на закупку энергоносителей за рубежом.

Возвращаясь к инфраструктурному строительству на Ближнем Востоке, если бы не региональная война, Турция могла бы сыграть ключевую роль в обеспечении водой, поскольку она обладает большими возобновляемыми запасами пресной воды. Количество воды, которая в Турции каждый день просто уходит в море, могло бы решить проблему нехватки воды в Сирии и Иордании, например. Иордания сегодня страдает от засухи. В Аммане вода поступает домохозяйствам только четвертую часть суток. Не хватает даже соленой воды. Причем самый короткий путь ее доставки – с побережья Израиля (г. Ашкелон). Турция могла быть сыграть здесь ключевую роль, если бы захотела.

Мы не занимаемся теоретическими построениями из серии «кто против кого», а занимаемся самими собой. Израиль решил свои внутренние проблемы. Остались только внешние вызовы. Что касается расширенного Ближнего Востока, то там огромное количество проблем. Самая главная из них – сирийское урегулирование, которое даже если закончится каким-то решением, все равно на следующий день придется решать судьбу 7-8 млн беженцев, разбросанных по региону. Разрушены дома, инфраструктура, целые города. Я сомневаюсь в том, что США, Россия и Китай сумеют выделить на эти нужды достаточное количество средств.

Израиль сконцентрирован на решении своих внутренних экономических задач. Экономика у нас развивается такими темпами, что иногда даже не верится. Безработица на уровне менее 4%, что считается здоровым показателем. ВВП $42 тыс. на человека. У палестинцев, например, данный показатель колеблется на уровне $900-1200 на душу населения. Наша цель – сконцентрироваться на своем укреплении, в том числе и решать вопрос неравномерного перераспределения доходов в обществе.

«Реалист»: Давид Бен-Гурион в свое время заявлял, что союзниками Израиля могут быть неарабские страны. Однако сегодня мы наблюдаем сближение Тель-Авива и Эр-Рияда. Не кажется ли Вам такая тенденция опасной для Израиля, особенно после того, как Саудовская Аравия «выкупила» у Египта острова Тиран и Санафир, расположенные на выходе из залива Акаба?

Узи Даян: Бен-Гурион еще говорил: «Неважно, что будут другие думать окружающие о евреях, важно то, что будет делает еврей». Он действительно придерживался такой позиции. Но с тех пор многое изменилось. Будь Бен-Гурион сегодня с нами, он был бы очень удовлетворен ситуацией. Израиль добился внушительных показателей в области экономики, заключил мирные договоры с Египтом и Иорданией, заставил другие страны считаться с собственными интересами, в том числе и Саудовскую Аравию.

А что касается как раз неарабских стран, то Израиль готов протянуть руку Ирану. Проблема с Ираном не в том, что мы не хотим. Этого не хочет Иран, который видит в Израиле врага. Хотя с израильской точки зрения нам нечего делить с Ираном. У нас нет общих границ, вокруг которых можно спорить. У нас нет конфликта интересов вокруг каких-то вопросов. Поэтому мы со своей стороны концентрируемся на том, чего можем добиться: укрепляем себя, занимаемся безопасностью собственных границ, договариваемся с теми, кто готов договариваться, а кто не готов и представляет террористическую угрозу, тот получает соответствующий отпор.

Узи Даян – израильский генерал, глава Совета национальной безопасности Израиля (2003-2005); заместитель начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (1998-1999); командующий Центральным военным округом Израиля (1996-1998); начальник управления планирования Армии обороны Израиля (1993-1996); специально для Экспертной трибуны «Реалист»

Экспертная трибуна «Реалист» напоминает, что генерал Даян прибыл в Россию при содействии Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки ради участия в конференции по безопасности в Махачкале, организованной Министерством печати и информации Республики Дагестан.

Москва, 20.11.2017,

Огуз Демиральп (Oğuz Demiralp)

Огуз Демиральп (Oğuz Demiralp)