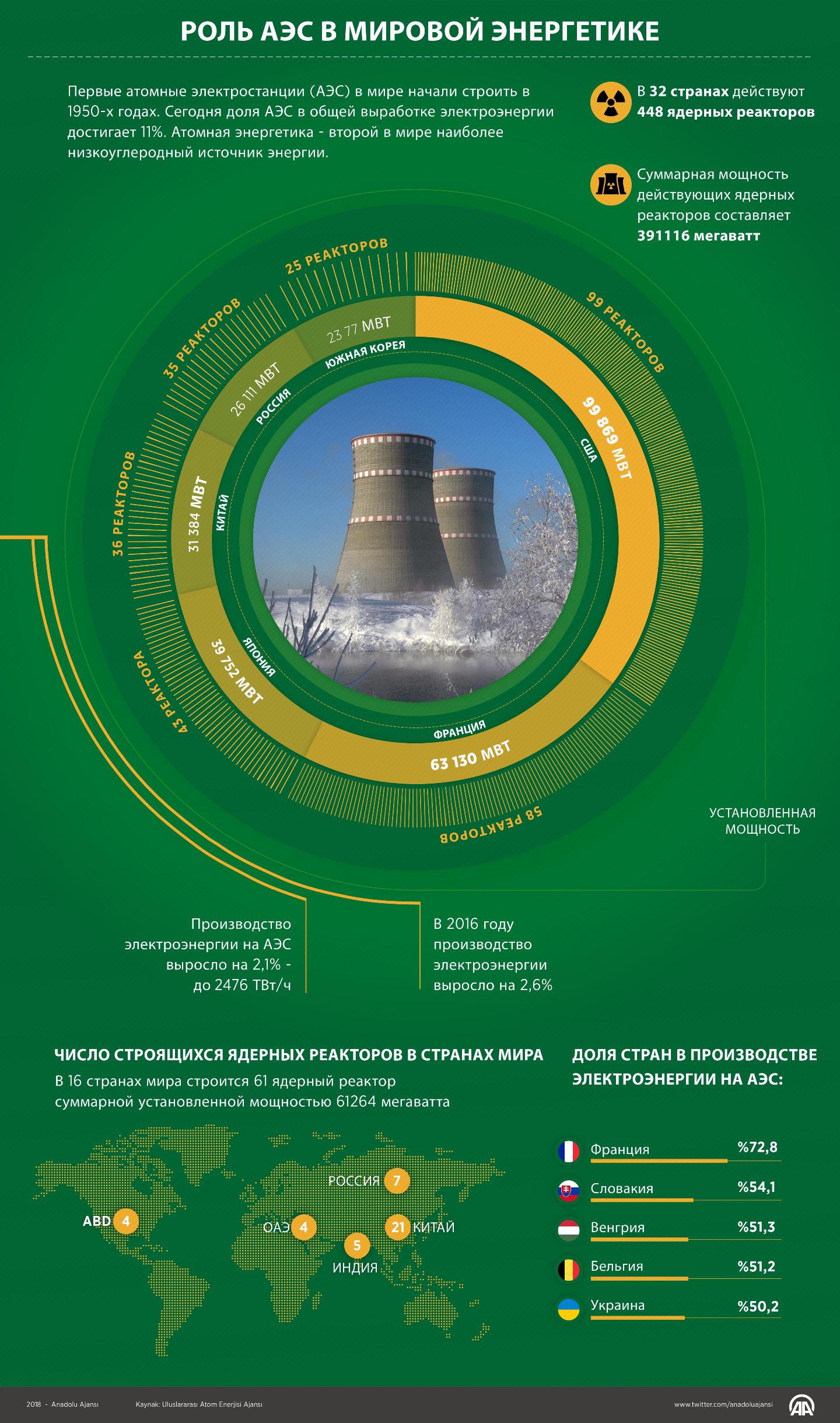

Сегодня доля АЭС в общей выработке электроэнергии достигает 11%

Сегодня доля АЭС в общей выработке электроэнергии достигает 11%

https://aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/9560

Сегодня доля АЭС в общей выработке электроэнергии достигает 11%

Сегодня доля АЭС в общей выработке электроэнергии достигает 11%

https://aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/9560

Глава госкомитета Кыргызстана встретился с послом Турции в Бишкеке

Глава госкомитета Кыргызстана встретился с послом Турции в Бишкеке

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Уланбек Рыскулов встретился с послом Турции в Бишкеке Дженгизом Камилом Фыратом.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на КНИА «Кабар», стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецких отношений.

Глава госкомитета проинформировал посла о приоритетных отраслях промышленности, инвестиционных возможностях горнодобывающей отрасли, энергетики, а также текстильно-швейной отрасли.

«Так как Турция является ключевым партнером ЮНИДО и при ее содействии в вашей стране реализованы проекты по организации промышленных парков, в том числе в текстильной и кожевенной отраслях, хотелось бы сотрудничать по обмену опытом в этом направлении. Кроме этого, кыргызская сторона заинтересована в привлечении турецких инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и другие отрасли. К примеру, в течение многих лет простаивают предприятия, и мы предлагаем проработать с турецкими предпринимателями предложение об организации производства на базе простаивающих предприятий, так как они имеют готовую инфраструктуру по выпуску оборудования и запасных частей для энергетической отрасли, в частности электронных счетчиков, выключателей, кабельной продукции», — сказал Рыскулов.

Посол, в свою очередь, предложил провести бизнес-форумы с участием предпринимателей двух стран. Также дипломат сообщил, что нынешним летом планируется проведение мероприятия «Турк Кенеши», на которое будут приглашены представители пяти тюркоязычных стран, в том числе Кыргызстана.

https://aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-/1109503

Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре

Тимур Ахметов

Президент России совершил свой первый после выборов зарубежный визит. 3–4 апреля он посетил Анкару, где провел переговоры как в двустороннем формате, так и в рамках продолжающегося астанинского механизма политического урегулирования сирийского конфликта с лидерами ведущих стран региона — Турции и Ирана. Портал iz.ru разбирался с подробностями.

Переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом были направлены прежде всего на стимулирование стратегического сотрудничества между Москвой и Анкарой. Совместный саммит лидеров Ирана, России и Турции был посвящен координации усилий по уменьшению противостояния в Сирии.

Незамкнутый круг

Седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня в этом году имеет особое значение: данное мероприятие происходит впервые после охлаждения российско-турецких отношений, возникшего из-за инцидента со сбитым самолетом в ноябре 2015 года. Созданный в 2010 году совет должен был заседать каждый год, а цель его работы заключалась бы в координации усилий правительств двух стран по выработке и реализации долгосрочных планов и совместных инициатив стратегического значения.

Прежде всего, стороны отметили восстановление объема торговли: товарооборот составил $22 млрд в 2017 году. Уровень прямых инвестиций был зафиксирован на отметке в $10 млрд, что крайне мало, учитывая значительные потенциальные возможности, которые экономики двух стран открывают для инвесторов. Для стимулирования инвестиционного сотрудничества в рамках совета в этом году было достигнуто соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом благосостояния Турции о создании фонда в размере $1 млрд для инвестирования проектов по развитию инфраструктуры, здравоохранения и информационной сферы.

Однако, пожалуй, главной темой заседания совета стала судьба проекта первой турецкой АЭС «Аккую». Начиная с 2010 года российская сторона пыталась получить все необходимые документы для строительства. Объем вложенных инвестиций на начало 2018 года составил более $3 млрд, при этом закладка фундамента состоялась только во время визита Путина.

Очевидно, что проект встречается с рядом сложностей на турецкой стороне: до сих пор не найден покупатель для 49% акций АЭС, что необходимо разрешить в скором времени, учитывая постоянно меняющийся размер затрат. Тем не менее турецкая сторона, осознавая важность проекта для развития национальной экономики, желает идти навстречу: накануне встречи Путина и Эрдогана помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что проект АЭС получил в Турции статус стратегической инвестиции. Это позволит проектной компании сэкономить порядка $10 млрд (правда, расчет сделан на срок 90 лет эксплуатации).

Предметом обсуждения глав государств стал и газопровод «Турецкий поток». В ходе встречи стороны, скорее всего, говорили о судьбе второй ветки газопровода, предназначенного для поставок в Европу. Можно предположить, что Анкара по целому ряду причин стремится добиться проведения второй ветки через свою территорию. С одной стороны, это усилит ее экономический и политический вес как главного хаба энергоресурсов в регионе. С другой — создаст объективные возможности для использование части поставок для внутреннего потребления на выгодных условиях. Впрочем, окончательного разрешения этого вопроса достичь не удалось. Получено большинство разрешений на строительство, введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год намечено осуществить до 30 декабря 2019 года.

Стороны уделили внимание и поставкам ЗРК С-400. Турецкая сторона долгое время настаивала на том, чтобы Россия не только раньше планированного начала поставки, но и чтобы часть производства была организована на территории Турции, что предполагало передачу туркам ряда технологий. В ходе заседания ССВУ стало известно, что Москва пошла навстречу в первом вопросе, в то время как вопрос передачи технологий не был поднят вовсе.

Наконец, Турции в очередной раз представилась возможность повлиять на российскую сторону в вопросе снятия ограничений на поставку турецких томатов на российские рынки, введенных 1 января 2016-го в ответ на сбитый турецкими ВВС российский истребитель в ноябре 2015 года. До кризиса Турция поставляла 500 тыс. тонн помидоров на экспорт, из них 80% приходилось на Россию. Сейчас же российское правительство, идя навстречу турецким производителям и связанным с ними политическим кругам, разрешила ввозить только 50 тыс. тонн.

Верным курсом

Согласование позиций по политическим вопросам, прежде всего по сирийской проблеме, главы Турции и России решили провести в рамках трехсторонней встречи с участием президента Ирана Хасана Роухани 4 апреля. Развитие событий в Сирии указывало на необходимость очередной встречи стран — гарантов в рамках механизма, заложенного в Астане в мае 2017 года. Тогда стороны договорились об установлении зон деэскалации в Хомсе, Восточной Гуте, Идлибе. После запуска механизма на местах стороны опять сверили часы в ноябре 2017 года во время трехсторонней встречи в Сочи.

Вот и теперь, после успешной турецкой операции в курдском Африне и сирийской операции в Восточной Гуте против террористов и непримиримой вооруженной оппозиции, стороны в очередной раз обсудили шаги на ближайшее будущее. Прежде всего внимание было уделено механизму деэскалации.

За несколько дней до встречи в Анкаре турецкие военные установили дополнительные наблюдательные пункты в провинции Идлиб в рамках договоренностей с Россией. В то же время сирийской стороне удалось передислоцировать последнюю действующую в пригороде Дамаска крупную протурецкую группировку в зону прямой ответственности Анкары.

Очевидно, что стороны продолжают территориально консолидировать зоны влияния сирийского правительства и настроенной на диалог оппозиции, что позволит странам — гарантам договоренностей лучше контролировать ситуацию на местах, а также способствовать будущим политическим реформам.

Политический процесс, в частности, предполагает создание конституционной комиссии из представителей правительственных сил и оппозиции. По заявлениям российской стороны, формирование комиссии с участием официального Дамаска идет полным ходом, однако вопрос участия курдских представителей до сих пор вызывает разногласия у Анкары и Москвы.

Военная операция Турции под названием «Оливковая ветвь» была направлена против курдской Партии демсоюза, крупнейшей политической силы сирийских курдов. При этом Турция желала бы получить поддержку России в решении курдского вопроса, а также в том, что касается укрепления безопасности границ. Россия же со своей стороны настаивает на том, что сирийские курды непременно должны участвовать в любых инициативах по разрешению гражданской войны в Сирии, не акцентируя при этом внимание на политической принадлежности курдов.

Курдская проблема осложняет не только отношения России с Турцией, но и становится центральной темой конфликта с американским военным контингентом на севере Сирии. Хотя главы трех стран напрямую не касались собственных планов относительно вопроса военного присутствия США в Сирии и их сотрудничества с сирийскими курдами, можно предположить, что Россия и Турция могут начать координировать действия по давлению на военных США вдоль реки Евфрат.

Можно сказать, что Россия в условиях, когда западные страны стремятся изолировать ее на международной арене, должна отдавать должное диалогу с важнейшими региональными игроками. С другой стороны, подобный диалог со странами, руководство которых рассматривает регион Ближнего Востока как сферу своего естественного влияния, может оказаться очень трудной задачей для российской дипломатии, если она не будет постоянно сверять свои шаги с интересами других игроков. Встречи, подобные той, что прошла в Анкаре, должны использоваться не только для разрешения региональных вопросов, но и как аргумент в переговорах с западными игроками.

| Источник — Известия |

Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган договорились наращивать взаимный товарооборот, ускорить поставки оружия и прокладку газовой трубы, нарастить экспорт помидоров и даже перезапустить проект АЭС «Аккую». Но едва ли не главный итог визита Путина в Анкару — восстановление дружбы и доверия. Помогло ли это президентам достичь прочных соглашений по сирийскому урегулированию, неизвестно.

В среду президент Владимир Путин завершил двухдневный визит в Турцию. Судя по заявлениям, сделанным с обеих сторон, между странами полностью восстановлено доверие, которое было до ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган отказался принести извинения за этот инцидент.

Отношения между двумя странами тогда осложнились настолько, что Путин подписал указ о применении специальных экономических мер против Турции.

Нынешнему визиту предшествовала беспрецедентная серия контактов. В 2017 году Путин и Эрдоган встречались восемь раз, не говоря уже о более чем 20 телефонных разговорах.

Последний раз президенты «разгребали завалы» осенью прошлого года в Сочи.

И, несмотря на взаимные уступки, атмосфера на переговорах царила нервная. Ни лидеры, ни члены делегаций не могли выдавить из себя даже дежурных улыбок.

В этот раз все было по-другому. В турецкой столице Путина встречал почетный караул, конная гвардия и военный оркестр. Проиграли гимны двух стран, организовали пушечный салют. А на церемонии фотографирования Эрдоган вел себя так расслабленно, как можно вести себя только в кругу друзей и хороших знакомых. В итоге он стал героем дня на YouTube.

Это произошло у дворца президента Турции, где проходила торжественная церемония встречи делегаций и ее участники построились для памятного снимка. Построением руководил Эрдоган. В какой-то момент он заметил, что рядом с Путиным стоят три девушки, а с турецкой стороны — только мужчины.

Эрдоган решил «позаимствовать» одну из девушек, поманив ее пальцем и предложив перейти на другую половину. Что она, собственно, и сделала.

Кстати, в Кремле позже отказались сообщать имя девушки и ее должность. Похоже, она была все-таки из турецкой делегации.

Настроение у Путина тоже было отличным. Буквально накануне визита он получил в Центризбиркоме удостоверение главы государства и отправился в первый зарубежный визит в «старом новом» качестве.

К тому же экономический кризис в отношениях двух стран также прошел нижнюю точку после того, как в 2016 году внешняя торговля сократилась более чем на треть.

По итогам 2017 года товарооборот вырос более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом — до $22 млрд. Турция занимает по товарообороту восьмое место среди внешнеторговых партнеров России.

Экспорт сельхозпродукции из Турции вырос по итогам прошлого года и вовсе в 1,6 раз и достиг $1 млрд. Однако Анкара пытается снять лимит на количество поставщиков томатов в Россию и увеличить объемы разрешенных поставок. Сейчас их экспортируют всего 12 турецких предприятий.

Как рассказал накануне визита помощник главы российского государства Юрий Ушаков, «наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры».

Чем закончилось обсуждение помидорного перемирия между Россией и Турцией, не сообщалось. Но известна угроза министра экономики Турции Нихата Зейбечки ограничить число допущенных на турецкий рынок российских компаний в том случае, если Москва не обеспечит свободный экспорт томатов.

К вечеру среды стало известно, что «Россельхознадзор» разрешил еще одному турецкому производителю поставки в Россию. Жест чисто символический, заметного влияния на рост поставок не окажет и отечественным импортозаменителям ничем не угрожает.

Если томаты — едва ли не основная часть турецкого экспорта и, соответственно, головная боль Эрдогана, то для Москвы важнее всего договоренность о поставках зенитно-ракетных систем С-400. С этим проблем не только не возникло, но турецкая сторона даже попросила Россию ускорить поставки комплексов.

Была затронута и проблема строительства газопровода «Турецкий поток». Этот проект, по словам Путина, «позволит насытить газом не только Турцию, но и страны Юго-Восточной Европы… Если, конечно, они этого захотят».

Читайте также: Россия реализует «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», повысив этим энергобезопасность Европы, — Путин

Работы по проекту идут по графику, в настоящее ведется прокладка двух веток его морского участка. Вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта.

Путин также дал понять, что Москва твердо намерена реализовать другой газопроводный проект — «Северный поток-2».

«Мы ведем уже много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди „Северного потока“ — „Северного потока — 2“. Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом», — сказал российски лидер.

Деловая часть программы визита включала также совместный запуск лидерами (правда, в режиме видеоконференции) строительства АЭС «Аккую» в турецком Мерсине.

Путин и Эрдоган обратились с приветственными словами к участникам проекта и дали команду «старт» — строители начали заливку бетона под площадку для атомной станции.

«Мы становимся свидетелями исторического момента и с точки зрения развития нашей страны, и в плане сотрудничества с Россией в сфере энергетики», — заявил турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что с выходом на полную мощность АЭС будет удовлетворять 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив зависимость от газа и угля.

«Аккую» возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate — « строй — владей — управляй»), то есть российская госкорпорация Росатом выступает основным инвестором и совладельцем новой станции, покрывая свои расходы доходами от последующей продажи электроэнергии. «Аккую» должна после ввода в строй всех энергоблоков выдавать 35 млрд кВт.ч в год электроэнергии.

Пока не очень понятно, достаточно ли будет этой мощности для того, чтобы отбить вложения в проект. Общий объем инвестиций оценивается Москвой в $22 млрд. Запустить первый энергоблок планируют в 2023 году, и Путин пообещал присутствовать при этом событии.

Проект «Аккую» — долгострой. Строительство могло бы стартовать еще в 2010 году. Но и спустя несколько лет после подписания межправительственного соглашения Турция не захотела оформить две ключевые лицензии: на строительство АЭС и на генерацию электроэнергии. Церемония закладки фундамента морских сооружений станции прошла в апреле 2015 года, но в декабре, уже после инцидента с российским истребителем, стройка встала окончательно.

Помимо томатов, ракет и трубопровода с АЭС, в последний день визита Путина Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд заявили, что приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда.

Вклад в инвестфонд с каждой стороны составит $500 млн. Фонд планирует инвестировать в проекты, «способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией».

Речь идет об инвестициях в инфраструктуру, строительство, здравоохранение и информационные технологии.

Несмотря на то, что деловая часть визита оказалась вполне успешной, складывается впечатление, что она все-таки была не главной. Ключевая тема — это ситуация в Сирии, которую обсуждали лидеры России и Турции при участии главы Ирана Хасана Роухани.

С другой стороны, война когда-нибудь да закончится и наращивать товарооборот в двустороннем порядке и в формате тройки жизненно необходимо. Хотя бы для того, чтобы были деньги на обеспечение своих интересов на новых территориях.

Рустем Фаляхов

Источник:

Ответ Павла Зарифуллина на статью Дугина о наследии Турана

Авель и Каин

Дугин никогда реально не любил восточное и кочевое. В своих текстах по истории традиции он писал, что главное — это цивилизации Каина, оседлых, тех что растят сады.

«Каин — оседлость, его занятие — хлебопашество, его жертва — бескровна. Его царства — растительное и минеральное. Ты — Каин!». Дальше у него начинается поэзия в стиле немецкого романтизма: «Рыцарь Грааля, ты — Каин!». Это все я цитирую его книгу «Основы геополитики».

А после совсем поразительное: «Генон не прав, Каин еще не убил Авеля, точнее, убил, но не до конца. «Они входили в печи сотнями, а выходили тысячами…»». Это Дугин имеет в виду Холокост (для тех, кто не понял). Евреи ведь тоже кочевники, дети Авеля.

И честные фашисты, верные Каину и фюреру, оседлые белокурые бестии не довершили братоубийство, они (с точки зрения Дугина) ещё не реализовали изначальную жертву, что им была предначертана. Не довершили важнейший обряд!

Вот такие мысли, идеи у Дугина. Это его внутреннее представление о том, как всё должно быть на самом деле.

Дети Каина должны сожрать детей Авеля.

Такая у них эзотерическая духовная задача.

Отталкиваясь от этих знаний очень легко объяснить «новые» идеи Александра Дугина про Туран.

Он пишет, что тюрки не имели никакого отношения к Турану. Гунны и монголы в лучшем случае что-то заимствовали у индоевропейских народов. Были во «время оно» индоевропейцы, владели Евразией, потом некоторое время их не было. Вышли покурить. И вот сейчас они опять вернулись и будут всем владеть.

В стиле песни учителя Дугина Евгения Головина:

Превратите хлебные степи

В газовый парадиз,

Вонзайте в мозги Совдепии

Свой раскаленный нордизм!

На Север, на Север, на Север

Неистово рвется пропеллер!

Евразийство, Скифство и современная наука

Опять у нас газ пошёл в нашем повествовании. Он словно бы хочет обратить на себя внимание. Газ из газовых камер.

Это я всё к чему?

Многие люди, евразийцы, меня часто спрашивают: «Как человека с такими странными взглядами на кочевников и народы Великой Степи, мы столько лет возвеличивали, как чуть ли не главного евразийца? Как много лет он мог возглавлять дело великого Льва Гумилёва?

Я думаю, что здесь трагической стечение обстоятельств. После смерти Льва Николаевича у евразийцев долгие годы не было достойного лидера. А Дугин в конце 90-х как раз начал изучать Евразийство и писать статьи на евразийские темы.

Мы обрадовались, стали его поддерживать. Но меня и тогда не покидало ощущение, что Евразийство его глубоко поверхностное. Что «архетипическим ядром» по Веберу его реальной идеологией был и остаётся «духовный фашизм».

В юности в Москве он примкнул к фашистскому кружку, изучал наследие Третьего Рейха, «Аненербе». И реально интеллектуально остался там.

Он может представляться евразийцем, сторонником дружбы народов, да хоть либералом. Но душой он по-прежнему в книжках про «Аненербе» и поиск фашистами Святого Грааля.

В плане идеологии он всеяденый. Вот сейчас он активно безо всяких ссылок цитирует мои исследования про формирование кочевого «культурного круга» вокруг Южного Урала во времена изобретения боевой колесницы. Берёт цитаты из эссе «Боги на колёсах» и из других моих текстов и интервью.

Ну мне не жалко. Дугин не первый раз что-то берёт у Зарифуллина. Все у кого-то что-то берут.

Другое дело какая итоговая интерпретация.

Резюме такое, что тюрок не было. Был только «вечный нордизм».

Что не соответствует вообще никаким не историческим, ни лингвистическим, ни генетическим исследованиям. Ни вообще ничему.

В чём ценность Евразийской идеи?

В том что она говорит, что во внутренней Евразии, в Великой Степи всегда существовали полиэтничные союзы и царства.

И с самого начала был симбиоз условно гуннских или тюркско-монгольских и индоевропейских и иных народов.

Потому скифские надписи легко читаются на тюркских языках.

А ближайшими родственниками русских по «скифской» y-хромосоме R1a являются татары и киргизы.

А вот немцы или французы — они не арии никаким боком, их предки никогда не ездили на колесницах и не захватывали Индию и Египет.

Великий лингвист Теодор Шумовский называл иранские и тюркские наречия — языками-партнёрами русского. Он доказал, что в нашем языке до половины иранских и тюркских слов. Причём многие слова имеют два корня — один тюркский, другой иранский. Так всё переплетено за тысячелетия.

Собственно говоря, Лев Николаевич Гумилёв всё это прекрасно описал в своих книгах. А что не написал (например про древние времена) легко доказывается археологами и генетиками.

Они утверждают, что скифы из казахских и алтайских курганов это генетические тюрки.

Так в чём ценность Скифской идеи? Которая продолжает и развивает идею Евразийскую.

Что все мы Скифы! И славяне и тюрки и кавказцы и угро-финны. Одни с точки зрения языка, другие генетики, третьи — по сию пору — общности кочевого быта. А все вместе мы скифы — с точки зрения духовного и культурного наследия и нашего евразийского месторазвития.

Да, скифы — мы! Как гениально сказал Александр Блок.

Для Дугина Туран закрыт

И теперь где у нас оказывается с этой точки зрения Александр Дугин?

С его замшелыми идеями индоевропейского господства и псевдонаучными теориями?

Да нигде не оказывается. Он кабинетный учёный, с этносами Евразии практически не знаком. Во времена нашего с ним сотрудничества я буквально заставлял его куда-то выехать. Помню, как он реально боялся поехать в Турцию и сесть в самолёт. Или в Якутию.

Приходилось силком его туда загонять.

И труды наши не пригодились. К сожалению Дугин не эволюционировал, он остался кем и был: националистом, сторонником «индоевропейского ига» над народами Евразии, русским фашистом.

Ну а копни ещё один слой — выяснится, что он ненавидит кочевников в любой ипостаси. И как понимать этот когнитивный диссонанс?

Невозможно одновременно расхваливать колесничих Аркаима и восхищаться «подвигом» земледельца Каина.

Народы Турана — тюрки и арийцы, гунны и скифы никогда не пустят таких как Александр Дугин к своему костру.

Дальше Новогиреево на Восток для него дорога закрыта.

Так мне сказали скифские мудрецы.

Светлый Туран, наша духовная Евразия берегут своих детей и бескрайние поприща от людей с чёрными мыслями.

Павел Зарифуллин

«Атлантико»: 4 апреля Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят встречу, чтобы обсудить сирийский вопрос и возможные пути урегулирования конфликта. Удалось ли России, Ирану и Турции взять под контроль Ближний Восток на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о грядущем выводе американских войск из Сирии? Запад надолго ушел из региона?

«Атлантико»: 4 апреля Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят встречу, чтобы обсудить сирийский вопрос и возможные пути урегулирования конфликта. Удалось ли России, Ирану и Турции взять под контроль Ближний Восток на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о грядущем выводе американских войск из Сирии? Запад надолго ушел из региона?

Жан-Сильвестр Монгренье: Эта встреча является частью «астанинского процесса», который был запущен в январе 2017 года, после взятия Восточного Алеппо вслед за отступлением поддерживаемых Турцией мятежников. С начала этого процесса ни одна встреча не смогла дать даже видимость решения для политического урегулирования конфликта. Мы очень далеко отошли от «оптимального» сценария, который озвучивался во время российского вмешательства в сентябре 2015 года: российско-иранский блицкриг, изменение баланса сил в регионе, переговоры различных сирийских групп и политическое урегулирование (вспомним всех тех, кто повторяли заявления российской дипломатии о том, что Путин не повязан с Асадом).

При этом война в Сирии никак не заканчивается и постепенно перерастает в региональное противостояние. Произошедший в феврале этого года первый ирано-израильский инцидент (вторжение иранского дрона в воздушное пространство еврейского государства, ответные меры на сирийской территории и потеря израильского самолета) продемонстрировал всю серьезность возможных геополитических рисков в регионе. Другими словами, ситуация неустойчивая. Тактические успехи не гарантируют окончательной победы и контроля над территорией, тем более, что разных сил тут хоть отбавляй. В настоящий момент Дамаск и его покровители контролируют чуть более половины страны. Северо-восток находится под контролем Сирийских демократических сил и спецподразделений США, Великобритании и Франции.

Стоит отметить, что Ближний Восток включает в себя не только Сирию и Ирак. На севере к нему, пусть и периферически, относится Турция. Израиль можно было бы охарактеризовать как аванпост Запада. Расположенный еще дальше к западу Египет находится на границе с Северной Африкой. Он руководствуется собственной логикой и ведет собственную политику в Африке, Красном море и регионе Нила. Наконец, Аравийский полуостров, Персидский залив и Иран тоже относятся к Ближнему Востоку. Война в Сирии и напрямую связанные с ней конфликты (например, в Ираке) затрагивают лишь часть региона. Сирийско-иракский театр боевых действий относится к так называемому «сирийскому перешейку» между восточной частью Средиземноморья и Персидским заливом. Таким образом, нельзя сказать, что весь Ближний Восток оказался под контролем астанинской троицы. Западные державы в свою очередь сохраняют активное присутствие. Решение Дональда Трампа о предстоящем уходе американцев из Сирии действительно выглядит неоднозначно. Как можно при этом говорить о противодействии иранскому режиму и намерении заблокировать «шиитскую дорогу» между Аравийским полуостровом и востоком Средиземноморья? Он надеется разделить Россию и Иран, хочет, чтобы Москва сдержала своего главного союзника в регионе? Он думал о силовом сценарии против Тегерана, который не потребует присутствия 2 000 американцев на территории Сирии?

— В чем слабости коалиции Москвы, Анкары и Тегерана? Какими уязвимостями могли бы воспользоваться США и Запад, что вновь взять все в свои руки?

— Помимо тактических точек соприкосновения, у трех этих государств астанинского процесса имеются серьезные геополитические разногласия. Если не считать неоосманской риторики, главная задача турецкой власти заключается в том, чтобы обеспечить себе зону безопасности у юго-западных границ. Это нужно, чтобы защитить юго-восток Анатолии от курдского сепаратизма. С помощью альянса с Россией Эрдоган смог добиться того, в чем отказывали ему западные союзники: буферная зона у границ, где Анкара сможет разместить часть сирийских беженцев, способствуя тем самым изменению этнического и демографического равновесия.

Кстати говоря, любопытно, что пророссийски настроенные публицисты утверждают нам, что это Запад несет ответственность за турецкое вмешательство в Африне. Что это, невежество, непонимание ситуации или недобросовестность? Стремление еще больше навредить отношениям с Эрдоганом, чтобы подтолкнуть Турцию в объятья Владимира Путина? Если это действительно так, они, наверное, возьмутся объяснять нам, что такое реальная политика. Рассмотрим ситуацию с Россией. Ее военное вмешательство позволило спасти режим Асада и сохранить геостратегические активы в Сирии, однако это триумфальное возвращение опирается на тесный альянс с Ираном. В настоящий момент временным победителем можно назвать разве что Иран, который придерживается стратегии регионального доминирования (от Персидского залива до востока Средиземноморья).

Здесь возникает множество вопросов. Прочные позиции иранских стражей революции и шиитских отрядов в Сирии, а также реализация нацеленной на Средиземноморье стратегии не могут не повлечь за собой ответной реакции и геополитических последствий в регионе. Мы уже упоминали ситуацию с Израилем, и Россия может оказаться в тисках конфронтации Иерусалима с Тегераном. Не стоит сбрасывать со счетов и реакцию суннитских арабских режимов, которые не примут шиитско-иранское доминирование в ряде арабских столиц (Багдад, Дамаск, Бейрут, Сана) и «шиитский полумесяц» на Ближнем Востоке. Как известно, Саудовская Аравия и ОАЭ уже ведут скрытую войну с экспансионизмом Тегерана. Переход к открытой войне не исключен, что может повлечь за собой серьезные последствия для астанинской троицы. Отношения Турции и России в среднесрочной и долгосрочной перспективе тоже вызывают вопросы: идет ли речь о простой тактической игре или же серьезных стратегических перестановках? История говорит не в пользу второго варианта, однако неожиданностей исключать, разумеется, нельзя. Наконец, отношения Анкары и Тегерана тоже окружает неопределенность (их планы отчасти охватывают одно и то же пространство). Все эти факторы неопределенности открывают возможности перед западными державами.

— Каково нынешнее влияние Запада в регионе, и как можно интерпретировать сделанное американской прессе заявление Мухаммеда ибн Салмана о праве израильтян на государство, которое укрепляет связи Саудовской Аравии и Израиля?

— У американцев, британцев и французов имеются прочные позиции в Персидском заливе и на Аравийском полуострове, не говоря уже об Иордании, которая является значимым военно-политическим партнером. Отношения с Египтом неоднозначные, но связи сохраняются. Турция же в любом случае остается союзницей и не решается выйти из НАТО или поставить под сомнение партнерство с Европейским союзом. Именно военные гарантии со стороны НАТО позволяют ей пуститься в туманные игры с Россией.

Сотрудничество в борьбе с терроризмом продолжается, а база Инджирлик до сих пор используется американской авиацией. Этим объясняется стремление западных столиц не торопиться с разрывом отношений так, чтобы ответственность в любом случае легла на Анкару (в то же время стоит задуматься о страховочных вариантах с укреплением военных позиций в Болгарии, Румынии и бассейне Черного моря). Иначе говоря, все еще далеко до доминирования Ирана и России на Ближнем Востоке при содействии Турции. Нужно понимать, что во всем регионе начался процесс распада и переустройства, который может повлечь за собой другие стратегические преобразования. Заранее ничего не решено, и зона может превратиться в своеобразную геополитическую «черную дыру». Некоторые поговаривают о новой тридцатилетней войне. Эта историческая аналогия не идеальна, однако делает правильный акцент на длительности процесса.

В этом переустройстве отношения Саудовской Аравии и США остаются константой. Дипломатия Обамы и серьезные уступки по отношению к иранскому режиму (в первую очередь это касается соглашения от 14 июля 2015 года) на время пошатнули этот долгий альянс. Саудовская Аравия начала поворот в сторону Китая (к этому относится визит короля Салмана в Пекин в марте 2017 года), что повлекло за собой поездку Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 года. Другими словами, Вашингтон больше не собирается овить рыбку в мутной воде, то есть терять Саудовскую Аравию ради гипотетического партнерства с иранским режимом, который в теории может пойти по пути светского общества и либерализации. В США, судя по всему, сложился консенсус насчет поддержки молодого наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который поставил задачу модернизации своей страны (план реформ «Горизонт 2030»). Социально-экономическая модернизация должна облегчить ослабление связей монархии с советом улем (представляют собой организационное проявление ваххабизма). На самом деле речь будет идти не о разрыве связей, а изменении равновесия между «дворцом» и «мечетью». Разумеется, тут есть большая неустойчивость и неопределенность. Как бы то ни было, сближение и сотрудничество Саудовской Аравии и Израиля стали реальностью на фоне иранско-шиитской угрозы. США поддерживают это сближение. Общая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке очень изменчивая и неустойчивая. Если соглашение по ядерной программе от 2015 года будет расторгнуто, чего ждать через несколько месяцев? Ни одна держава, как региональная, так и внешняя, не может утверждать, что контролирует текущие процессы.

Жан-Сильвестр Монгренье (Jean-Sylvestre Mongrenier)

Atlantico, Франция

Оригинал публикации: Sommet Russie-Iran-Turquie sur la Syrie: la triplette de fer a-t-elle réussi à zapper les Occidentaux de la région?

04/04/2018

| Источник — inosmi.ru |

google.ru

Дружба с Россией

Один из примеров этого — системы противоракетной обороны С-400, которые мы собираемся купить у России.

Турция проводит операцию в Африне в силу того, что Россия открыла воздушное пространство.

Наши отношения в энергетической сфере стремительно развиваются.

Эксперт в области энергетической дипломатии Мехмет Огютчю (Mehmet Öğütçü) в беседе с Аху Озйурт (Ahu Özyurt) на «Си-Эн-Эн Тюрк» (CNN Türk) отмечает, что сегодня отношения между Турцией и Россией «напоминают отношения, сложившиеся в первые годы после основания Турецкой Республики».

Так ли это?

Атомная электростанция

Минувшим днем президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, и был заложен фундамент первого блока атомной электростанции «Аккую», которая будет построена в Мерсине.

Поздравляю и желаю удачи.

С завершением строительства четырех энергоблоков станция будет обладать общей установленной мощностью четыре тысячи 800 мегаватт.

«Сейчас установленная мощность турецкой энергосистемы — примерно 85 тысяч мегаватт, — отмечает эксперт в области энергетики, профессор Садык Какач (Sadik Kakaç). — С возведением атомной электростанции она возрастет на четыре тысячи 800 мегаватт. Ядерные реакторы в силу особенностей топлива — это реакторы, которые могут непрерывно работать».

Турция, которая желает развиваться, должна расширять и диверсифицировать источники энергии.

О выражаемых протестах мне известно. Но атомные электростанции, построенные по передовым технологиям безопасности, не представляют угрозы. В 31 стране мира работает 450 энергоблоков, 55 энергоблоков находится в стадии строительства…

Не нужно забывать, что Турция стала членом Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР еще в 1984 году.

Природный газ

Путин желает продавать газ в Европу через Турцию; естественно, это отвечает и нашим интересам.

Соглашение по проекту «Турецкий поток», который будет передавать газ по дну Черного моря на нашу территорию во Фракию, а отсюда в Европу и к Средиземному морю, было подписано по инициативе Эрдогана и Путина в октябре 2016 года.

По территории Турции также должны проходить и другие трубопроводы, транспортирующие газ Ирана, Каспия, Ближнего Востока, Израиля. Это, с одной стороны, обеспечит нам доход, с другой — диверсифицирует наши источники энергии, уменьшит зависимость.

Сила России — в природных ресурсах, а также ядерных и военных технологиях, но в сфере гражданских технологий она не так далеко ушла вперед.

И такие ценности, как право и демократия, для России не имеют значения.

Ататюрк и Россия

В ходе национально-освободительной войны Мустафа Кемаль и командир восточного фронта Карабекир (Karabekir) говорили, как большевики, утверждали, что они ведут борьбу против капитализма и империализма. Из России в качестве помощи они получили значительное количество оружия и золота.

После победы в этой войне они отказались от этой риторики, но дружба с Россией была одним из основных принципов внешней политики Анкары. Когда в Лозанне обсуждалась проблема черноморских проливов, Анкара потребовала и добилась того, чтобы Россия тоже была приглашена.

После кризиса 1930-х годов наши экономические отношения с Россией тоже развивались в масштабах тех дней.

В составе монумента «Республика» в Таксиме за скульптурами Ататюрка, Иненю (İnönü) и Февзи Чакмака (Fevzi Çakmak) стоят статуи советских генералов Фрунзе и Ворошилова.

Но предпочтением Ататюрка и его соратников, как и оппозиции, был Запад.

Анкара, обеспечившая приезд в Лозанну советского представителя Чичерина, в вопросе о режиме проливов действовала заодно с Западом, а не с Советами.

Мустафа Кемаль вел переговоры о союзе с Великобританией и Францией против итальянской фашистской угрозы, а после его смерти соглашение о союзе подписал Иненю в сентябре 1939 года.

Глава республики, премьер-министр, совет министров, парламент, созданные ими, были западной модели, а не советской.

Мы должны развивать отношения с Россией, но не отрываться при этом от Запада…

Мы ведем торг с Россией по поводу томатов, но половину своего экспорта мы осуществляем в Европу, половина внешних инвестиций у нас — опять же из Европы…

Таха Акйол (Taha Akyol)

Hürriyet, Турция

Оригинал публикации: Rusya ile dostluk

Опубликовано 04/04/2018

| Источник — inosmi.ru |

Российский политолог рассказал о предполагаемом дальнейшем пути развития отношений Москвы, Анкары и Тегерана.

Александра Зуева.

Треугольник Москва-Анкара-Тегеран – это ядро южного пояса «сетевых партнерств» России, в котором Азербайджан будет играть роль важного связующего компонента, сказал Sputnik Азербайджан политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Президент России Владимир Путин накануне завершил визит в Анкару, в ходе которого провел встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

По мнению Караваева, отношения России, Турции и Ирана развиваются по модели сетевых партнерств. Это когда без каких-то рамок интеграционных юридических соглашений стороны сближаются по вопросам внешней политики и наращивают совместные макроэкономические проекты.

Тут важно понимать, отметил политолог, что сирийская проблема не будет являться ведущей. То, что в среднесрочной перспективе она будет оставаться ключевой на протяжении ближайшего десятилетия – это точно. И эти три страны будут постоянно консультироваться по этому вопросу, совместно что-то организовывать. И если развитие событий будет идти по оптимальному для них сценарию, то возможно все это в дальнейшем перейдет в более экономическую плоскость восстановления Сирии совместными силами.

«Тем не менее, Сирия – это всего лишь одна из тем, одна из граней партнерства Россия-Турция-Иран. Другая же его часть, та, которая сегодня не очень выпукло выглядит, это то, что будет наращиваться экономическими проектами, совместным экономическим взаимодействием», — сказал он.

Это то, что касается развития атомной энергетики, перехода ее в качественно иную технологическую сферу. А также то, что идет по линии транспортных коммуникаций с Ираном, считает эксперт.

Все это пока не складывается в единый пазл, но эти линии очевидно имеют тенденцию к наращиванию. И в будущем мы увидим конкретное их сложение в единый экономический интерес. Сейчас этот интерес просматривается только в области совместной добычи и экспорта сырья. Но в целом наращивание таких проектов в сфере макроэкономики очевидно, отметил собеседник Sputnik.

Одним словом, треугольник Москва-Анкара-Тегеран – это ядро южного пояса «сетевых партнерств» России. И Азербайджан будет играть в нем роль важного связующего компонента. А это для Баку фактор стабильности и макроэкономического развития, заключил Караваев.

Читать далее: https://ru.sputnik.az/expert/20180405/414727170/turcija-rossija-iran-sammit-azerbajdzhan.html

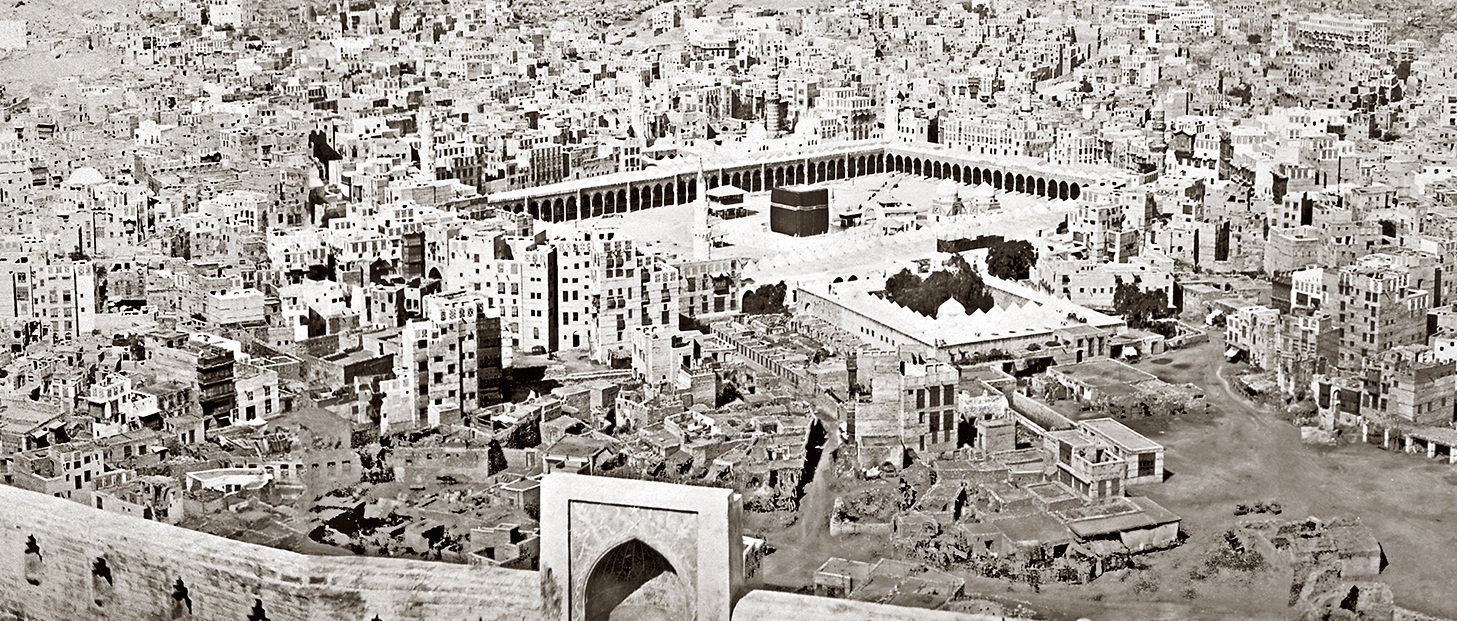

Коллекция фотографий Султана Альбульхамида II, известная как самая большая коллекция фотографийо Турции XIX века, на которой представлены панорамы всех Османских городов той эпохи, стала темой документального фильма, премьера которого состоялась недавно в Стамбуле.

Коллекция фотографий Султана Альбульхамида II, известная как самая большая коллекция фотографийо Турции XIX века, на которой представлены панорамы всех Османских городов той эпохи, стала темой документального фильма, премьера которого состоялась недавно в Стамбуле.

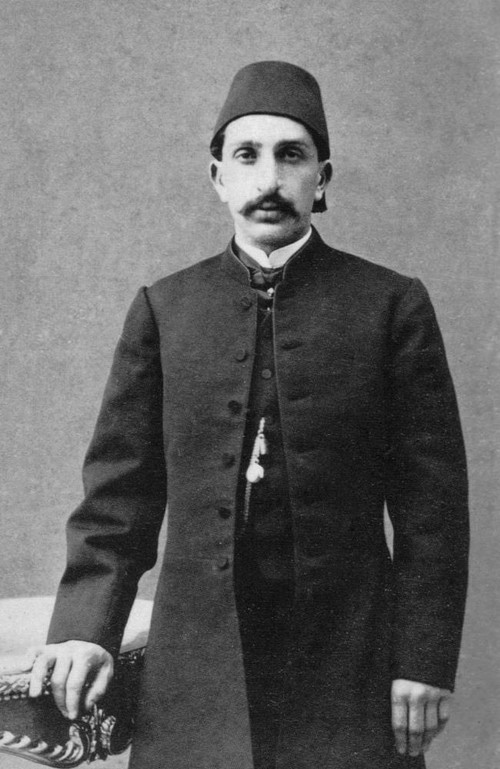

Документальный фильм “Saraydan Bakmak” (“Взгляд из дворца”), подготовленный при участии Генерального департамента кино при Министерстве культуры и муниципалитета Багджылар, был представлен на презентации, состоявшейся в историческом дворце Йылдыз с участием многих видных гостей. Этот документальный фильм посвящен истории коллекции фотографий дворца Йылдыз, которая была собрана в период правления одного из последних правителей Османской империи – Султана Абдулхамида II.

Умран Сафтер, которая написала сценарий к документальному фильму и сняла его вместе с режиссером Ахсеном Динером, сказала агентству Anadolu (AA), что Абдулхамид II очень интересовался фотографиями, что было обусловлено его интересом к технологиям и всякого рода новым изобретениям.

Фотографии из коллекции Султана Абдулхамида дают представление о городской жизни в городах империи.

Мекка в Османскую эпоху

Отметив, что Абдулхамид II познакомился с искусством фотографии в Лондоне, Сафтер сказала: “Он привез фотографов и камеры и заставил фотографов делать фотографии повсюду в Османской империи. Коллекция фотографий дворца Йылдыз – это самая большая коллекция фотографий 19 века в мире. Это большой архив. Это первый и единственный визуальный архив Турции того периода. Изучая фотографии в этом архиве, можно узнать многое.”

Сафтер сказала: “Русский царь того времени и английская королева делали фотографии и создавали коллекции. Однако их коллекции не такие обширные. Есть много фотографий по каждому предмету, так как эта коллекция не является тематической. Султан подготовил альбомы и отправил их за границу, что было особой формой публичной дипломатии. Взамен ему были отправлены другие альбомы из-за рубежа, так что была сформирована большая коллекция.”

Намекая на большой интерес к фотографиям XIX века в Стамбуле и Иерусалиме, режиссер сказал: “Кто хочет путешествовать во времени, тот должен пролистать этот альбом. Мы исследовали, как формировалась коллекция, кто делал фотографии, а также восприятие фотографий в тот период, отношение придворных к фотографиям и их интерес к фотографам. Таким образом, мы немного расширили наши возможности.”

Она добавила, что они получали информацию от экспертов, ученых и коллекционеров во время съемок в Стамбуле, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.

Молодой султан Абдулхамид II

Этот фильм раскрывает 150-летнюю историю коллекции дворца Йылдыз, которая содержит 36,585 фотографических снимков, собранных в 911 альбомах.

Фильм “Взгляд из дворца”, продолжительность которого составляет почти 60 минут, будет показан 12 апреля в лондонском Институте Юнуса Эмре, а 18 мая 2018 года в Оксфордском университете.

Турецкий город Бурса

Исламосфера / по материалам Daily Sabah

Султан Абдулхамид II создал крупнейшую коллекцию фотографий XIX века

В вузах Турции обучаются 16 тыс иностранных студентов

В вузах Турции обучаются 16 тыс иностранных студентов

В турецких вузах сегодня обучаются 16 тысяч студентов из 160 стран мира в рамках государственной программы «Стипендиаты Турции». Граждане других стран получают высшее образование в 105 вузах 55 турецких городов.

По данным Управления по делам диаспоры при правительстве Турции (YTB), после начала реализации в 2012 году указанной госпрограммы 25 тысяч иностранных граждан были обеспечены стипендиями для обучения в турецких вузах. Сегодня их число выросло в пять раз — до 125 тысяч.

Многие иностранные студенты, получившие образование в турецких университетах, возвращаются на родину, служа своему народу и выстраивая дружественные отношения между своими странами и Турцией.

В 2016-2017 учебном году из 122 тысяч обращений из 172 стран мира в адрес YTB было удовлетворено пять тысяч. При этом число иностранцев, получающих образование в турецких вузах за свой счет, превышает 100 тысяч. Кроме того, в 2016 году YTB выделило стипендии 1425 сирийцам.

Ежегодно в рамках госпрограммы иностранным студентам в Турции в среднем предоставляется пять тысяч стипендий.

Представительства YTB открыты в 100 точках мира, и туда на собеседование приглашаются иностранцы, прошедшие первый отборочный этап госпрограммы. Эксперты YTB по итогам собеседования принимают решение о назначении стипендии абитуриенту.

После прибытия в Турцию студенты из-за рубежа в течение года изучают турецкий язык, после чего приступают к учебе в университете.

В ходе обучения для получения степеней бакалавра, магистра и в докторантуре иностранные студенты обеспечиваются бесплатным жильем и питанием, включая расходы на мобильную связь.

Кроме того, студенты, обучающиеся в рамках стипендиальной программы, обеспечиваются медицинской страховкой.

https://aa.com.tr/ru/o%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2-%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-/1103732

Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — сказал он на конференции по международной безопасности в Москве.

«В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — продолжил Бортников.

По его словам, «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан, то есть сотни жизней не пополнили ранее названную мною цифру в 152 тысячи».

http://www.interfax.ru/russia/606821

Отношения России и Запада холодны и суровы, как никогда. Многие говорят о новой холодной войне, сравнивая нынешнюю ситуацию с интенсивным и многолетним идеологическим противостоянием между СССР и Западом, длившемся с 1950-х годов до конца 1980-х.

Но такие сравнения могут ввести в заблуждение.

«Холодная война, — объясняет Майкл Кофман, исследователь консалтинговой фирмы CNA Corporation и сотрудник Института Кеннана, — была противостоянием, в основе которого лежала двуполярная система, когда две сверхдержавы — каждая со своими экономическими и военными преимуществами — соперничали за влияние на мировую политику».

Но то противостояние, которое мы наблюдаем сегодня, говорит Кофман, не вытекает из расклада сил или какой-либо идеологии как таковой, а является результатом сознательных решений, которые принимают лидеры, стратегий, которым они следуют, и ряду определенных конфликтов во внешней политике».

Ни один из этих факторов не делает противостояние неизбежным, подчеркивает эксперт.

Итак, хотя Кофман считает, что для США ставки в этой игре могут оказаться очень высокими, до масштаба и идеологической природы холодной войны нынешнему противостоянию далеко. К тому же Россия не в состоянии фундаментально изменить расклад сил или нынешнюю структуру международных систем сотрудничества.

«Короче говоря, — продолжает Кофман, — причины и характер конфликта сегодня иные».

В период настоящей холодной войны Европа находилась в состоянии тревожного «вооруженного мира», а реальные войны шли в других регионах — от Анголы до Кубы и Ближнего Востока. Сегодня линии фронта в целом пролегают гораздо ближе к России — например, на Украине и в Грузии.

Баланс военных сил между Россией и Западом сегодня тоже выглядит иначе. Кроме того, у России на сегодняшний день весьма ограниченный запас «мягкой силы»: у нее больше нет привлекательной идеологии интернационализма, которую можно «продавать» другим странам.

Если холодная война была битвой двух универсальных идеологий — капитализма и коммунизма — за мировое господство, то за что сегодня борются Россия и Запад?

Для России, считает Кофман, «это борьба за выживание в статусе международной державы, а также за остатки Российской империи».

«Российские лидеры, — говорит он, — отчаянно пытаются избежать дальнейшей фрагментации российской территории и влияния. Они считают, что для этого обязательно нужны «буферные государства», и навязывают соседям свою волю, чтобы обезопасить собственные границы».

«Оставшись без конкурентов на два десятилетия, Вашингтон по праву воспользовался возможностью строить все, что пожелает, но любая экспансия влияния и силы рано или поздно начинает расти в цене, и сумма, в которую она обходится сегодня, растет как снежный ком», — говорит эксперт.

Сегодня становится ясно, что Россия — да и Китай, кстати говоря, — не одобряют либеральные доктрины, на которых основан установившийся после холодной войны миропорядок, и не собираются им следовать. У Запада нет способов навязать этим странам свою волю. В этом смысле мы вернулись к «политике великих держав».

Однако, по мнению многих комментаторов, Запад также частично несет ответственность за нынешнюю непростую ситуацию, и тиражирование идеи о «новой холодной войне» может ее только усугубить.

Профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдштейн с этим согласен: «Многие на Западе, кажется, поддаются после холодной войны «синдрому отсутствия врага». Многим специалистам по безопасности, кажется, не хватает упрощенной угрозы, которую можно легко идентифицировать и описать».

Ситуация на Украине и в Грузии, кажется, создает необходимые для холодной войны сюжеты, говорит Голдштейн. «Однако эти ситуации невероятно сложны. И те, кто знаком с регионом, понимают, что обе из них — результат быстрого распада СССР и связанных с этим проблем по поводу границ и идентичности», — отмечает он.

Итак, какого рода государство представляет собой сегодня Россия?

Кофман называет ее ослабевшей великой державой. Ее постоянно недооценивают, поскольку исторически она отстает от Запада по технологиям и по уровню развития политических и экономических институтов. «Однако Москва своими действиями во внешней политике регулярно бьет сильнее, чем ей позволяет экономика», — говорит эксперт.

Россия — не «региональная держава в период заката». Совсем наоборот, убежден Кофман.

«Да, после периода внутренней балансировки, военных реформ и модернизации, Россия более чем способна удерживать свою историческую территорию, проецировать военную мощь на соседние регионы и, как мы увидели, карать своих недругов в далеких странах невоенными средствами».

В странах НАТО много говорят о повышении расходов на оборону и подготовке к войне с «равным противником», читай — с Россией.

Возможно, расходы на оборону действительно стоит увеличить — западные союзники после холодной войны слишком поторопились с извлечением дивидендов из новообретенного мира. Но какого рода военную угрозу представляет собой Россия для НАТО?

Как говорит профессор Голдштейн, силы России сегодня в целом слабее, чем взятые вместе силы армии США и НАТО. Однако, говорит он, за последние 15 лет Россия осуществила серьезные инвестиции и сохранила некоторые нишевые возможности, которые дают ей определенные преимущества.

Так, например, у НАТО нет реальной возможности противодействовать баллистической системе «Искандер», что может в случае конфликта поставить командиров альянса перед дилеммой: стоит ли им отступать или наоборот усилить атаку? Кроме того у России имеются впечатляющие возможности в области артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

Однако самая ясная угроза сегодня — это способность России вести информационную войну и осуществлять кибератаки. СМИ и эксперты вовсю обсуждают, на первый взгляд, новое понятие «гибридной войны» — войны, которая не кажется таковой со стороны. Россия считается ее признанным мастером.

Как говорит Кофман, ни одна великая держава не представляет простых угроз. «На самом деле, Россия способна проводить эффективные военные операции в соседних странах, а также показала способность вести политическую борьбу, борьбу в киберпространстве и бороться за информационное поле».

Однако Кофман скептически относится ко всеобщей фиксации на гибридной войне. «Это просто сумбурная реакция Запада, который после нескольких десятилетий войн со слабыми противниками по своему выбору реагирует таким образом на столкновение с другой державой, способной проявлять себя во всех измерениях конфликта», — говорит он.

Профессор Голдштейн тоже видит проблему в озабоченности западных экспертов гибридной войной. «Настоящая опасность в том, что из-за какого-то просчета может начаться настоящая война, которая выйдет из-под контроля — в Сирии или, что опаснее, на Украине».

Так называемая «гибридная война» на востоке Украины на поверку оказалась реальной войной, которую ведут преимущественно конвенциональными средствами, говорит профессор Голдштейн. Он убедительно доказывает, что США и НАТО не отреагировали на аннексию Россией Крыма не из соображений «гибридной войны», а из-за реального баланса сил в регионе и из-за того, что относили Крым и восток Украины к зоне «основных интересов» России.

«Другими словами, аннексировав Крым, Кремль просто раскрыл блеф НАТО», — говорит профессор.

Еще одна проблема в том, что Запад, возможно, пользуется не теми средствами в своих попытках повлиять на поведение России. Возможно, Запад вообще недостаточно ясно дает понять, чего он хочет от России.

«Большинство шагов до сих пор были направлены на гарантии союзникам и на разрешение проблем внутри союза. Внятной теории о том, как повлиять на поведение России, нет», — говорит Кофман.

«Дипломатические меры хороши для обеспечения политического единства, но ни один из лидеров не знает, чего именно они хотят от Москвы. Попытки заставить Россию просто остановиться, уйти из международной политики или капитулировать на Украине — это, мягко говоря, несерьезно», — считает профессор.

Высылка российских дипломатов посылает сигналы о единстве и решительности, но она вряд ли заставит кого-то в Москве передумать. Большая часть экспертов считает, что заставить Россию задуматься о реальной цене своих действий может только экономическое давление.

Однако политика в отношении Москвы должна быть продумана начиная с самых основ, при этом важно держать в голове, что последствия неуправляемого распада СССР по-прежнему ощутимо дают о себе знать и три с лишним десятилетия спустя.

https://www.bbc.com/russian/features-43610405?ocid=wsrussian..social.sponsored-post.facebook.SMP(AEP)-NewColdWar.nneed3.NewColdWar.statement2ad.mktg

Власти США будут уделять более пристальное внимание иранской оппозиции. Такие выводы напрашиваются в связи со скорым вступлением Джона Болтона в должность помощника президента по национальной безопасности. За последнее время дискуссия в западной прессе на тему связей политика с иранской оппозицией заметно усилилась: именно ей Болтон пообещал смену режима в Тегеране к 2019 году.

Власти США будут уделять более пристальное внимание иранской оппозиции. Такие выводы напрашиваются в связи со скорым вступлением Джона Болтона в должность помощника президента по национальной безопасности. За последнее время дискуссия в западной прессе на тему связей политика с иранской оппозицией заметно усилилась: именно ей Болтон пообещал смену режима в Тегеране к 2019 году.

Официально Болтон займет свой пост 9 апреля. Его назначение пришлось на непростое для внешней политики США время, когда ряд проблем глобального характера требует выработки четкой и скоординированной стратегии. Именно этого администрация президента США пока продемонстрировать не в состоянии.

В Иране выдвижение Болтона на столь ответственную должность уже вызвало гневную критику. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани назвал кадровое решение президента США Дональда Трампа позорным и обвинил Болтона в получении финансовых средств от Организации моджахедов иранского народа (ОМИН) – леворадикальной оппозиции, неоднократно прибегавшей к террору в целях борьбы с исламским режимом. Вероятно, одной из главных причин для подобных обвинений в адрес Болтона стала его встреча с представителями этого объединения.

Всего восемь месяцев назад на встрече с ОМИН в Париже Болтон выразил уверенность, что администрация Трампа должна избрать своей целью немедленную смену власти в Иране и признать Организацию моджахедов реальной альтернативой действующему руководству. «Результатом обзора президентской политики должно стать признание того, что плоды революции 1979 года не доживут до ее 40-летней годовщины (имеется в виду 11 февраля 2019 года. – «НГ»), – заявил тогда политик. – Соединенные Штаты должны провозгласить своей линией свержение режима мулл в Тегеране. Поведение и цели режима не поменяются, и поэтому единственным решением является смена самого режима».

Иранский политик Али Шамхани считает последние назначения в Белом доме позорными. Фото c сайта www.irna.ir

Иранский политик Али Шамхани считает последние назначения в Белом доме позорными. Фото c сайта www.irna.ir

Британская Financial Times указывает на неоднократные призывы Болтона оказать поддержку иранской оппозиции. Когда в январе в Исламской Республике поднялась волна масштабных протестов, политик написал в Twitter: «Если иранская оппозиция готова принять помощь извне, США должны предоставить ее». Под оппозицией он, вероятно, подразумевал ОМИН. В западной прессе эту организацию называют хорошо подготовленной оппозиционной фракцией, которая имеет своих лоббистов в США.

В экспертной среде отмечают: решившись на поддержку ОМИН, США окажут себе дурную услугу на иранском направлении. «Не думаю, что в данной ситуации важно, насколько тесны связи Болтона с ОМИН, – заявила «НГ» научный сотрудник Высшей школы экономики (ВШЭ) Юлия Свешникова. – У них хороший бюджет, если брать ту же конференцию в Париже, на которую сейчас ссылаются СМИ, хорошие связи, но никто в здравом уме ни в США, ни в Иране не относится к ним к симпатией. В Иране – понятно: даже те, кто не одобряет действующую власть, ни при каких обстоятельствах не увидят ей альтернативу в ОМИН.

Во-первых, изначально этих людей считают подлыми террористами, предателями, от рук которых погибло много людей на заре Исламской Республики. Во-вторых, никто не ожидает, что за годы пребывания сначала в Ираке и потом в других странах ее лидеры «реформировались». Наличие общего врага в лице действующей иранской власти не сближает часть иранского населения и ОМИН».

Эксперт считает, что пока в Иране нет оппозиционной силы, в которую можно было бы уверенно «инвестировать»: политические оппоненты действующего руководства не демонстрируют сплоченности после подавления протестной волны 2009 года.

Тем не менее в действительности иранская политическая элита относится к фигуре Болтона очень настороженно, признает другой аналитик. «Естественно, иранская пропаганда скажет, что она ничего и никого не боится, – заявил «НГ» доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Николай Кожанов, который также является внештатным сотрудником российско-евразийской программы Chatham House. – На этом можно было бы поставить точку, но если говорить о реальном отношении к недавним заявлениям, то, конечно, иранцы насторожены. Для них любой вопрос, связанный со сменой режима и его подрыва изнутри, вызывает всегда болезненную реакцию. Тем более в самом Иране ситуация непростая, и режим далеко не так стабилен, как это может показаться извне. Но если говорить об ОМИН, то данная организация и ее действия всегда болезненно воспринимались самими иранцами, но эту болезненность нужно рассматривать в историческом преломлении».

В том, что Иран обладает протестным потенциалом, сомневаться не приходится: это доказали манифестации в январе этого года. «Это была явная иллюстрация, что в стране далеко не все так гладко, как кажется, – говорит Кожанов. – Иллюстрация имеет две плоскости. Первая – это то, что внутри самой элиты существует определенный раскол. Изначально все конфликты были запущены с попытки одного лагеря натравить людей на другой, но в результате спровоцированные протесты оказались неуправляемыми. Вторая плоскость: общего объема недовольных пока еще не хватает для реального восстания, реальной революции, однако уже произошло качественное изменение. Если в 2009 году на протестную акцию народ выходил, требуя изменения в рамках режима, и это был средний класс, то в январе 2018 года у протеста оказалась широчайшая география: кто-то говорит – 72, а кто-то – 100 населенных пунктов. Это в массе своей уже был не средний класс, а те, кого режим считал своей опорой, то есть бедные слои, рабочий класс».

Вышедшие в январе 2018 года на улицы Ирана люди зачастую требовали не только экономических преобразований или реформ, но и смены режима как такового, говорит эксперт. «Сейчас в стране психологическая апатия на всех уровнях, – отмечает Кожанов. – Низы находятся в прострации, потому что не видят для себя экономического будущего. То, что им было обещано после снятия санкций, не случилось. Средний класс не верит в перемены. Верхи тоже пребывают в апатии, потому что они понимают, что изменить экономическую и политическую ситуацию, в которой оказался Иран, невозможно. Фактически их ждет долгосрочная борьба за выживание. И это состояние чувствуется и на улицах Тегерана, и в поведении людей, и в разговорах. Для режима это не сулит ничего хорошего, потому что рано или поздно такая апатия может перерасти в злобу или раздражение и перелиться в еще более масштабную волну, чем мы видели в начале 2018 года».

В западной экспертной среде не исключают резкой перемены в политике Белого дома на иранском направлении. «За исключением экономической сферы и соответственно решения выйти из Транстихоокеанского партнерства и ввести односторонние тарифы на сталь и алюминий, внешняя политика США продемонстрировала значительную преемственность, как по Северной Корее, так и по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ. – «НГ»), – напомнил «НГ» старший научный сотрудник американской независимой корпорации RAND Уильям Кортни, который был послом Соединенных Штатов в Грузии и Казахстане, а также занимал пост директора по России, Украине и Евразии в Совете по национальной безопасности США во времена Билла Клинтона. – Тем не менее изменения в политике могут произойти в будущем в некоторых областях – это будет зависеть от действий других (акторов. – «НГ»), от уровня дискуссии и от политических приоритетов».

Игорь Субботин

03.04.2018

| Источник — ng.ru |

Международное сообщество во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пришло к непоколебимому выводу, что за отравлением эмигранта Сергея Скрипаля, российского офицера ГРУ, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери стоит Россия. Скрипаль передавал секретные данные Великобритании, затем был арестован и заключен в тюрьму, после чего в 2010 году его обменяли на российского агента. В качестве доказательств причастности России к нападению можно назвать личность потерпевшего, который был осужден как «предатель» России; нервно-паралитическое вещество собственного (российского) производства, использованное при покушении; а также язвительное замечание, опубликованное в «Твиттере» российским посольством в Лондоне. Соединенные Штаты присоединились к своим европейским союзникам и тоже наказали Россию за покушение, выслав из страны 60 дипломатов.

В том, что это сделали русские, похоже, не сомневается никто. Разумеется, кроме русских.

Для россиян этот случай является таким же стандартным, шаблонным, как и для британцев и их западных союзников: отравление Скрипалей — это яркий пример того, что русские называют провокацией. То есть действием, которое должно вызвать со стороны ее объекта реакцию, служащую целям провокатора и наносящую ущерб его противнику. Наиболее близким аналогом провокации в западном конспиративном дискурсе является операция под чужим флагом, которая означает нападения, осуществляемые тайно с целью убедить общественность в том, что она проведена другой стороной.

В данном случае Россия обвиняет британское правительство в совершении нападения на Скрипалей с целью дискредитации правительства Владимира Путина перед президентскими выборами, состоявшимися 18 марта. Дмитрий Ковтун, российский бизнесмен, обвиняемый в отравлении другого российского перебежчика, Александра Литвиненко, в 2006 году, был одним из первых, кто рискнул высказать такое объяснение. Это обвинение подтвердила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, намекает на это и министр иностранных дел Сергей Лавров. Российское посольство в Лондоне, чтобы его никто не опередил, «украсило» свой твит от 13 марта кроваво-красной надписью «Провокация».

Этим словом «провокация» российские власти ловко переложили вину на других и заявили, что англичане выдвигают в их адрес ложные обвинения. Однако хотя на Западе такие зеркальные обвинения встречают с насмешкой, они хорошо «работают» в стране, которая привыкла использовать обвинения в провокации для обвинения других в таких незначительных делах, как спорт, и в таких серьезных вопросах, как глобальная геополитика. Понимание этой традиции должно заставить Запад призадуматься, пока он решает, как реагировать на действия России.

Жители Запада, как правило, понимают провокацию как военную акцию, стратегически направленную на эскалацию конфликта путем провоцирования противника нанести удар и тем самым оправдать дальнейшую агрессию. В октябре 1962 года Президент Джон Кеннеди ясно понимал, что тайное наращивание ракетной мощи СССР на Кубе является провокацией, на которую следует реагировать с максимальной дальновидностью и благоразумием, чтобы не дать Никите Хрущеву повода для выступления против Берлина. В горячей войне между двумя ядерными сверхдержавами не было бы победителей — были бы только проигравшие.

Но провокации характерны и для войны с использованием других средств — политики. В данном случае провокатор преследует двойную цель: заставить врага отреагировать на провокацию и получить контроль над риторикой, когда речь идет о вине и обвинениях.

Американцы — за исключением конспиративно настроенных радикалов — довольно некомпетентны и не способны полностью распознать провокацию — ни ее тактику, ни риторику. Русские, с другой стороны, исторически давно знакомы с этим явлением, что оставило заметный след в их менталитете. Этот опыт оказывает глубокое влияние на то, как обычные русские, а также политическая элита воспринимают спорные и противоречивые реалии.

Слово «провокация» существует во всех европейских языках, но русские употребляют его гораздо чаще, чем англоязычные страны. И гораздо чаще — с отрицательными определениями (например, «гнусная провокация» или «чудовищная провокация»). В русском языке «провокация» может означать провокационные действия, указывать на операцию под чужим флагом или просто быть средством перекладывания вины в любом самом обычном конфликте.

Для такого широкого употребления этого слова есть веские основания: оно получило распространение в России в середине XIX века как уничижительный термин для описания тайной полицейской тактики, с помощью которой агенты царской охраны проникали в революционные организации и провоцировали противоправные действия против самодержавного правительства, вплоть до терактов. В 1909 году, когда лидера боевой террористической организации Евно Азефа разоблачили как агента полицейской охранки, о провокации говорили повсюду. В многотиражных газетах, интеллектуальных журналах и даже в художественной литературе было множество рассказов об Азефе и о разоблачении провокаторов.

Страх перед провокаторами и провокациями достиг своего пика во время российской революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны. Он начал укореняться в советской политической культуре, поскольку правительство понимало уязвимость молодого коммунистического государства, которое было окружено враждебными капиталистическими странами и в котором действовали многочисленные (по крайней мере так считали большевики) внутренне враги.

Внешних и внутренних врагов стали упоминали вместе, как связанных между собой, и во время сталинского террора, и в ходе показательных судебных процессов в конце 1930-х годов. Большевистских лидеров «разоблачали» как «террористов, шпионов и провокаторов», действовавших в сговоре с немцами, британцами или американцами. Впоследствии в результате биполярной враждебности во время холодной войны возникли идеальные условия для тактических провокаций между сверхдержавами, а также для провокационной риторики с зеркальными обвинениями.

После некоторого перерыва в конце советского периода провокационный дискурс вновь ворвался в политическую жизнь в путинской России. В какой-то степени провокация стала неотъемлемой частью «конспирологической культуры», охватившей Россию после распада Советского Союза по мере того, как бывшие советские граждане, сбитые с толку, растерянные и бесправные, пытаются понять сложную реальность.

Однако провокация отличается от теорий заговора, поскольку это такой дьявольски простой, универсальный механизм, который просто в корне меняет версию событий, суть произошедшего. При том, что в теориях заговора, как правило, выдвигается гипотеза о мощной и тайной группе заговорщиков, которая дергает за ниточки хитросплетенного плана, побудительный фактор провокации довольно зауряден — это лишь повторение слов друг друга, перекладывание вины с одного на другого.

И обвинения в провокациях отнюдь не сводятся к шпионским действиям, проискам или силовой политике — они касаются и других сфер российской жизни. В российских СМИ регулярно освещается то, что называют «обычными» провокациями. Спортивное соперничество изобилует обвинениями в том, что одна команда провоцирует другую. Заявления о чиновничьей некомпетентности осуждаются как «провокация» с целью дискредитации этих чиновников. А использование российскими правоохранительными органами незаконных методов для поимки коррупционеров называется «провокацией с помощью взяток».

Провокация — это не просто теория заговора, а распространенное мировоззрение, согласно которому причинность и вина всегда имеют потенциально обратимый характер.

Хотя это далеко не «обычная провокация», позиция России, согласно которой отравление Скрипалей было провокацией, на самом деле является само собой разумеющейся, и многим российским гражданам кажется оправданной. После войны в Грузии в 2008 году такие спорные международные инциденты, как трагедия с пассажирским лайнером MH 17 малайзийских авиалиний, сбитым пророссийскими сепаратистами, или, если на то пошло, такие конфликты, как война на Украине, многими воспринимаются как провокации со стороны США или Запада.

Поэтому неудивительно, что российские власти решили проблему отравления Скрипалей, заявив о провокации, чтобы обратить обвинения британцев против них же самих. Ну а что если это нападение на самом деле лучше всего можно объяснить как провокацию — но со стороны западных стран? Ясно осознавая дерзкий характер нападения, премьер-министр Тереза Мэй объявила Великобританию жертвой «незаконного применения силы» и «неизбирательного и безрассудного акта», что стало посягательством на суверенитет страны. Добившись поддержки парламента, она ввела против России жесткие карательные меры и в борьбе с ней возглавила ООН. Но в ключевых аспектах реакция Терезы Мэй сыграла на руку Путину.

Хотя настоящие виновники отравления, возможно, никогда не станут известны, последствия уже очевидны. Напряженность в отношениях между Россией и Западом возросла до уровня, невиданного со времен холодной войны. И россиянам накануне их президентских выборов государственные СМИ преподнесли это как демонстрацию русофобской истерии в Великобритании и задействование Западом своей карательной силы.

Международная реакция на это нападение с провокацией послужила интересам Путина, обеспечив убедительную поддержку его собственной версии событий, согласно которой это является большим антироссийским заговором — концепции, которая в глазах аудитории внутри его страны легитимировала его переизбрание в качестве единственного сильного лидера, способного защитить национальные интересы России. Кроме того, всеобщий протест против России служит подтверждением того, что Путин окончательно восстановил позицию России как противоборствующей великой державы.

15 марта Совет безопасности Российской Федерации осудил «деструктивный и провокационный характер» ответных мер Великобритании, тем самым запустив бесконечный круговорот обвинений в провокации. При такой эскалации принимаемые меры провоцируют ответные меры, поскольку теперь русские в ответ на высылку Западом их дипломатов выслали наших дипломатов и закрыли американское консульство в Санкт-Петербурге.

Думая о провокации, как русские, мы не должны оказаться в их «зазеркалье», в мире перевернутых реальностей. Но нам следует задуматься о том, служат ли спровоцированные нами реакции нашим интересам — или их интересам.

https://inosmi.ru/politic/20180403/241880998.html

Москва укрепляет южные границы России

Москва укрепляет южные границы России

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По его словам, это делается для обеспечения безопасности южных рубежей России.

Переводу флотилии, корабли которой участвовали в операции РФ в Сирии, будут предшествовать подготовительные работы — расширение и строительство новых пирсов, причалов, пунктов обслуживания. Также планируется увеличить состав контингента флотилии.

В состав Каспийской флотилии входят ракетные сторожевые корабли, малые ракетные и артиллерийские корабли, ракетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты и береговых артиллерийских войск.

https://aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-/1106112

АЭС «Аккую» важна для Турции и будущего турецко-российских отношений, написал Эрдоган в соцсети Twitter

АЭС «Аккую» важна для Турции и будущего турецко-российских отношений, написал Эрдоган в соцсети Twitter

Президенты Турции и России третьего апреля примут участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

В сообщении, размещенном на странице главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Twitter, говорится:

«Я, вместе с дорогим другом Владимиром Путиным приму участие в закладке фундамента АЭС «Аккую». Инвестиции в этот грандиозный проект составят 20 млрд долларов. АЭС «Аккую» важна для Турции и будущего турецко-российских отношений», — написал Эрдоган.

Межправительственное соглашение Турции и РФ по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в южной провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года.

https://aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%8D%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D1%8E-/1106523

Турции угрожают союзники, а не враги

Во вторник утром в кулуарах парламента мы побеседовали с председателем комиссии по иностранным делам, бывшим послом Волканом Бозкыром (Volkan Bozkır) о его недавних контактах в Вашингтоне.

На прошлой неделе группа парламентариев от имени этой комиссии провела переговоры в Конгрессе США и получила там скрытую угрозу, после чего вернулась в Турцию.

«Члены Конгресса — не сами, но через своих консультантов — дают сигнал: «Если вы купите С-400, тогда мы примем решение в Конгрессе и не продадим вам F-35″», — рассказал Бозкыр.

В это время министр национальной обороны Нуреттин Джаникли (Nurettin Canikli) быстрыми шагами направлялся в зал заседаний и говорил что-то пытавшимся поспеть за ним журналистам.

Что тогда сказал Джаникли, мы узнали из сообщения, которое вчера утром появилось на первой странице «Ени Шафак» (Yeni Şafak): «Поставки F-35 начнутся со следующего года. Это не имеет отношения к покупке С-400. Мы перечислили деньги, и контракт будет выполнен».

Турция входит в число девяти стран, участвующих в проекте производства самолетов F-35.

Насколько слова нескольких консультантов конгрессменов следует воспринимать всерьез — это отдельный вопрос, но угрозы не поставить Турции боевые самолеты по проекту, по которому, как отметил министр обороны, был осуществлен платеж, могут иметь смысл только с точки зрения «государства-узурпатора».

Мы знаем, что в вопросе покупки С-400 США с самого начала решительно занимают позицию, которую можно описать как «тревожное состояние».

Время от времени заявления с выражением беспокойства поступают и от официальных лиц НАТО.