Подразделения ВС Турции размещены в сирийской провинции Идлиб для создания в зоне деэскалации 11-го наблюдательного пункта.

Подразделения ВС Турции размещены в сирийской провинции Идлиб для создания в зоне деэскалации 11-го наблюдательного пункта.

https://www.aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/10033

Подразделения ВС Турции размещены в сирийской провинции Идлиб для создания в зоне деэскалации 11-го наблюдательного пункта.

Подразделения ВС Турции размещены в сирийской провинции Идлиб для создания в зоне деэскалации 11-го наблюдательного пункта.

https://www.aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/10033

Палестинцы протестуют против переноса посольства США в Израиле в оккупированный Иерусалим

Палестинцы протестуют против переноса посольства США в Израиле в оккупированный Иерусалим

В Палестине возобновились массовые акции протеста.

Израильские военные 14 мая убили 59 и ранили сотни палестинцев в ходе акций, организованных на границе сектора Газа и Израиля.

%2F09_2018-2F09_mayis-2F04-2F20180514_2_30349622_33701944.jpg)

448 человека получили ранения боевыми пулями. От слезоточивого газа и различных осколков пострадал 2771 палестинец.

БПЛА армии Израиля распыляют слезоточивый газ в сторону участников акций протеста на границе с Газой.

Израильская армия попыталась поджечь палатки, установленные палестинцами на границе во время подготовки к протестам. Для этого были использованы БПЛА. Но палестинцы смогли вовремя потушить огонь.

Во всех городах сектора Газа объявлена всеобщая забастовка. В палестинском анклаве не работают ни государственные, ни частные учреждения.

%2F20180514_2_30351215_33705334.jpg)

В Рамалле протестуют против решения США по Иерусалиму

Сотни палестинцев в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан вышли на акцию протеста.

Сотни палестинцев, собравшиеся по призыву Национального комитета памяти Дня «Накба» на площади Ясира Арафата, направились в сторону КПП «Календия» между Иерусалимом и Рамаллой.

Участники акции несли в руках флаги Палестины и скандировали антиамериканские лозунги.

Как сообщил агентству «Анадолу» координатор Национального комитета памяти Дня «Накба» Мухаммед Альян, палестинцы собрались для того, чтобы выразить свою приверженность Иерусалиму — столице независимого Палестинского государства и протест против решения США о переносе из Тель-Авива в этот город американского посольства.

%2F09_2018-09_mayis-04-20180514_2_30347312_33698619.jpg)

В ходе акций протеста в Газе пострадали 9 представителей СМИ

В ходе акций протеста «Великое возвращение» на границе Израиля и сектора Газа пострадали девять представителей СМИ.

Как сообщает Союз палестинских журналистов, девять представителей СМИ, которые освещали акции протеста на границе с Газой, получили ранения боевыми пулями.

В числе пострадавших — оператор Reuters Ахмед Заккур и корреспондент алжирского телеканала Омер Хамдан.

В заявлении Центра по правам человека «Аль-Мизан» отмечается, что Израиль применяет против участников акций чрезмерную силу, что приводит к человеческим жертвам.

%2F20180514_2_30347312_33698620.jpg)

Официальный Тель-Авив надеется, что после открытия посольства США в Иерусалиме Израиль сможет узаконить оккупацию города и заручиться большей поддержкой на международном уровне. Перенос американского посольства приурочен к годовщине создания Государства Израиль, которую палестинцы называют Днем катастрофы (День «Ан-Накба»).

Израильтяне радуются предстоящему событию, тогда как палестинцы готовятся к массовым акциям протеста.

%2Fiyerusalim.jpg)

Право палестинцев на возвращение не подлежит обсуждению

Право палестинцев на возвращение в родные дома не подлежит обсуждению и не имеет срока давности. Об этом говорится в заявлении генсека Всемирного союза мусульманских ученых, профессора Али Мухийддина аль-Карадаги, приуроченном к 70-летию Дня «Накба» («День катастрофы»), отмечаемому палестинцами 15 мая — на следующий день после провозглашения Государства Израиль.

В заявлении отмечается, что мусульмане всего мира должны сплотиться в поддержку Палестины. «Палестина – вопрос, объединяющий всех мусульман», — говорится в заявлении.

%2F09_2018-2F09_mayis-2F04-2F20180514_2_30347312_33698618.jpg)

В заявлении подчеркивается, что в 70-летнюю годовщину Дня «Накба» мусульмане должны продемонстрировать поддержку Палестине.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против — девять, 35 воздержались.

Согласно резолюции, «любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены.

%2F2.jpg)

Полувековая оккупация Иерусалима

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после планов президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима. Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией.

Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля. Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве.

США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.

https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83-59-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85-2771-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9/1144567

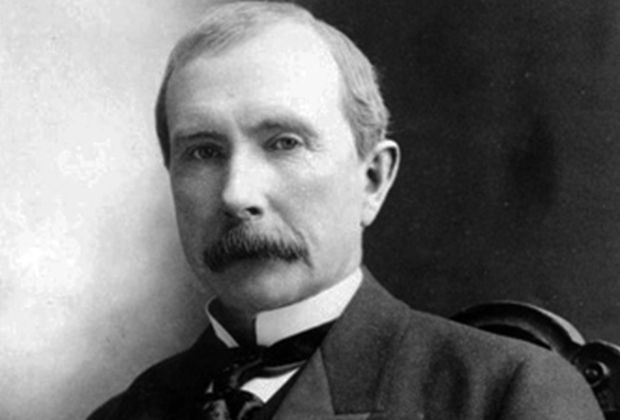

Основатель знаменитой династии Джон Рокфеллер-старший один из первых осознал значение нефти для мировой экономики и сделал на этом бешеное состояние. Он создал Standard Oil — прообраз нефтяного гиганта под названием ExxonMobil, экс-глава которой Рекс Тиллерсон еще недавно был государственным секретарем США. Компания ведет деятельность по всему миру, включая Россию, не боясь при этом попасть под санкции. На пике своего влияния и спустя 150 лет с момента основания компании семейный фонд Рокфеллеров заявил о желании прекратить инвестиции в нефтегазовую отрасль, включая вложения в «родной» ExxonMobil. Головокружительный взлет сына лесоруба из американской глубинки и тайны управления капиталами влиятельного клана — в материале «Ленты.ру».

Патриарх семьи Рокфеллеров Джон Дэвисон Рокфеллер родился в штате Нью-Йорк в 1839 году и прожил почти 98 лет. Благодаря его деловой хватке, усердию и долголетию семья сколотила первое в мировой истории миллиардное состояние. С поправкой на инфляцию, капитал Рокфеллера-старшего на момент его смерти оценивался более чем в 300 миллиардов долларов. Биограф Аллан Невинс в своей книге «Джон Рокфеллер. Промышленник и филантроп» отмечает самообладание, холодную расчетливость и поразительную работоспособность бизнесмена.

«Я был весьма уравновешенным и серьезным парнем», — вспоминал Джон Рокфеллер в старости. В этом плане он не был похож на своего отца Уильяма — яркого, жизнерадостного весельчака, балагура и любителя женщин. Уильям был лесорубом, затем купил собственную ферму, но не утруждал себя тяжелой работой, предпочитая ввязываться в сомнительные авантюры: объявлял себя «знаменитым специалистом по раковым болезням», исчезал куда-то на долгое время, возвращался разодетый с породистыми лошадьми или без гроша в кармане.

Будущий миллиардер пошел в мать, которая верила в пользу упорного труда и строгой бережливости на грани скупости. Она принадлежала к одной из баптистских общин и была чрезвычайно религиозна. Благодаря ее воспитанию Джон Рокфеллер всегда делал пожертвования баптистской церкви, даже когда работал мелким клерком и экономил на обедах. В редкие моменты общения с семьей папаша буквально натаскивал детей на торговлю, обманывал и обдирал их до нитки, желая таким образом подготовить отпрысков к взрослой жизни.

В Джоне авантюрность отца слилась с рационализмом и методичностью матери. Он не получил качественного образования — Уильям был против поступления сына в университет. Умения считать и вести бухгалтерские книги, по мнению отца, было достаточно, чтобы заниматься бизнесом. И немудрено — страна, подгоняемая духом стяжательства миллионов американцев, развивалась бешеными темпами: строились железные дороги, сталелитейные заводы, только что затихла «золотая лихорадка» в Калифорнии. Немецкий социолог Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма» писал об этом времени: «Стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает в США характер безудержной страсти, подчас близкой спортивной». Джон Рокфеллер вступил в эту гонку в 16 лет, начав работать клерком в конторке, занимавшейся перевозкой грузов. Уже через три года вместе с партнером он основал собственную компанию по комиссионной торговле зерном, мясом и фуражом. Укреплению бизнеса помогла Гражданская война. В отличие от брата Фрэнка, Джон в армию не пошел, а продолжал зарабатывать. Благодаря военным поставкам «Кларк энд Рокфеллер» стала солидной фирмой с большим доходом.

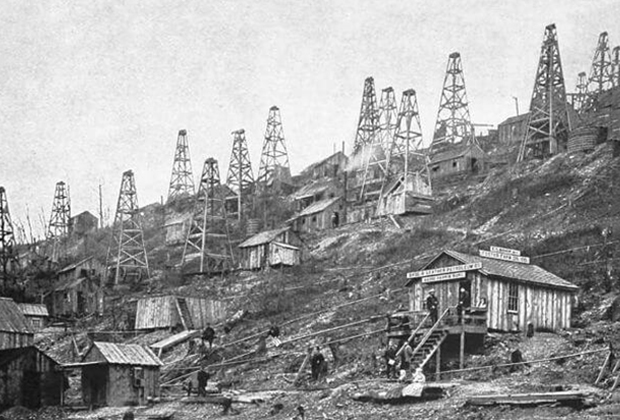

В конце 1850-х годов в Пенсильвании пробурили первую в США нефтяную скважину. Буквально через несколько лет страну накрыл нефтяной бум — вспыхнувшая война Севера и Юга ухудшила торговый баланс Соединенных Штатов, и экспорт нефти превратился в важный источник дохода страны. Первоначально «Кларк энд Рокфеллер» занималась перевозкой сырой нефти и керосина, но растущие объемы рынка привлекли внимание партнеров.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/05/07/18/20180507182203686/original_15a7b89170388a437de5cd82153dedd4.jpg»,»preview_url»:»https://icdn.lenta.ru/images/2018/05/07/18/20180507182203686/pic_15a7b89170388a437de5cd82153dedd4.jpg»,»preview_width»:620,»preview_height»:420,»original_width»:620,»original_height»:420,»alt»:null,»caption»:null,»credits»:»Фото: \u003ca href=\»nchsbands.info\» target=\»_blank\»\u003eNchsbands.info\u003c/a\u003e»}]» data-link-gallery=»false»>

Добыча считалась рискованным делом, а вот ее переработка была более стабильным бизнесом, поэтому компаньоны построили и запустили нефтеперегонный завод, утверждает Аллан Невинс. Очень быстро побочный бизнес перерос комиссионную торговлю сельхозпродуктами. Нефтяное подразделение компании было выкуплено Рокфеллером у партнеров на аукционе, отмечает Невинс. Торги начались с 500 долларов, но стороны не хотели уступать, цена достигла рекордных 72 тысяч долларов. Рокфеллер, уже твердо веривший в большое будущее нефти, без колебаний предложил 72,5 тысячи долларов — по тем временам большие деньги. Обескураженные компаньоны подняли руки. «Я всегда указываю на день разрыва с ними как на начало своего жизненного успеха», — позже вспоминал бизнесмен. Так в 26 лет Джон Рокфеллер стал владельцем собственного нефтяного бизнеса. С помощью подкупа, интриг и угроз набожный «дьякон», как называли его знакомые, добился от железнодорожных перевозчиков скидок на перевозку нефтепродуктов и приступил к захвату контроля над рынком.

В то время керосин, который производили из нефти многочисленные небольшие компании, был разным по составу и качеству. В 1870 году Рокфеллер с партнерами основали компанию Standard Oil, которая скупала сырье у нефтедобытчиков и перерабатывала по строго унифицированному стандарту. В начале деятельности Standard Oil контролировала десятую часть нефтеперерабатывающей промышленности США и управляла нефтеперегонными заводами, производством бочек, целой флотилией танкеров и сетью складов. В эти ревущие годы Рокфеллер последовательно разгромил всех соперников в войне тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге и пережил несколько обвалов цен. Не чурался набожный бизнесмен откровенного бандитизма и нанимал гангстеров для нападений на нефтепроводы конкурентов.

Через десять лет Standard Oil уже контролировала транспортировку и переработку более 90 процентов «черного золота» в стране. Так из первозданного хаоса свободной торговли выкристаллизовалась первая американская монополия что, конечно же, не могло не раздражать общественность. Негативный эффект подогревали публикации в прессе. В 1902 году журналист Ида Тарбелл выпустила «Историю Standard Oil Company». Она считала, что каждый шаг по сооружению этого монстра сопровождался обманом, принуждением или подкупом, «которые подрывали моральные устои американского бизнеса». Негатив в адрес империи Рокфеллера вынудил федеральное правительство принять ряд антимонопольных законов, а в 1911 году Верховный суд постановил разделить Standard Oil на 38 компаний. Впрочем, роспуск почти не вызвал какого-то разительного усиления конкуренции, новые компании просто поделили рынки. «Standard of Indiana долгое время старалась не соваться на территорию Standard of Ohio и наоборот», — пишет Невинс.

https://icdn.lenta.ru/images/2018/05/07/18/20180507182350852/original_7f9160d0133e002cb4c46edea65d7fa9.jpg»,»preview_url»:»https://icdn.lenta.ru/images/2018/05/07/18/20180507182350852/pic_7f9160d0133e002cb4c46edea65d7fa9.jpg»,»preview_width»:620,»preview_height»:420,»original_width»:620,»original_height»:420,»alt»:null,»caption»:»Джон Рокфеллер в старости»,»credits»:»Фото: Scherl / Globallookpress.com»}]» data-link-gallery=»false»>

Рокфеллер-старший вышел победителем из нефтяной войны, но его образ (во многом стараниями конкурентов) стал символом алчности, безжалостности и коррупции. Для того чтобы войти в высшее общество, просто денег недостаточно, необходимы репутация и относительно доброе имя, ради чего нефтяной магнат занялся благотворительностью. На его деньги были основаны знаменитый Чикагский университет, медицинский институт (впоследствии Рокфеллеровский университет) в Нью-Йорке и Фонд Рокфеллера. Последний до сих пор выделяет деньги на развитие искусства и научные программы. В целом Джон Рокфеллер-старший потратил на благотворительность половину своего миллиардного состояния.

В жизни немало историй об утекающих, как вода сквозь пальцы, состояниях. Американцы в таких случаях говорят: «Четвертое поколение ходит в одной рубашке». Американский адвокат Джеймс Хьюз-младший в своей книге «Богатство семьи: как сохранить человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы» так описывает цикл «из грязи в князи — и обратно»: первое поколение семьи «копается на картофельном поле», не имеет качественного образования, но благодаря упорному труду, жесточайшей экономии и удаче сколачивает состояние. Второе поколение учится в университетах, носит модную одежду, строит особняки и попадает в высшее общество. Представители третьего поколения — классическая «золотая молодежь»: они растут в роскоши, практически не работают и разбазаривают доставшиеся от отцов и дедов деньги. Наконец, четвертое поколение вновь «копается в картофельном поле».

Рокфеллерам подобной участи удалось избежать. У Джона Рокфеллера-старшего был единственный сын, Джон Рокфеллер-младший, который приумножил капитал семьи. Этому способствовали, кроме прочего, два глобальных мировых конфликта — боевая техника требовала гигантских объемов горючего и смазочных материалов, которые производили нефтяные компании семьи. Но все-таки сын не унаследовал фанатичную увлеченность бизнесом отца и посвятил свою жизнь управлению семьей и благотворительностью. Джон-младший, по сути, создал династию Рокфеллеров, так же, как Джон-старший сколотил капитал. У Рокфеллера-младшего было шестеро детей — этому поколению семьи кроме состояния досталась система управления, которая и сегодня помогает сохранять капитал четвертому, пятому и шестому поколениям клана.

Для управления капиталом и активами семьи Рокфеллер-младший основал специальный офис, в который могут обратиться заинтересованные в эффективном управлении капитала родственники. Ему же принадлежит идея семейных собраний, когда все члены клана ежегодно съезжаются в фамильное поместье. В любой системе управления семьей первостепенную роль для жизнеспособности и долговечности играет подтверждение этой системы каждым последующим поколением и желание этого поколения участвовать в управлении семьей, отмечает семейный адвокат Джеймс Хьюз-младший. Регулярные обсуждения общих вопросов гарантируют эффективную работу выбранной Рокфеллером системы управления. Его практические методы распределения ролей в семье и привлечение сторонних консультантов взяты на вооружение многими другими богатейшими семьями мира, в которых действуют аналогичные системы управления.

Позитивная роль неожиданного решения Джона Рокфеллера-старшего, который не стал принуждать сына к работе в семейном бизнесе, не совсем очевидна, ведь именно прямой родственник обычно продолжает дело, начатое отцом. Однако Рокфеллер-старший понял, что гораздо выгоднее будет раскрыть потенциал сына в том, что ему действительно по душе — в управлении семьей и филантропии. С ним согласен и адвокат Хьюз-младший: «Я убежден, что готовность отца позволить сыну устремиться к счастью по собственному пути — одно из самых удачных решений с точки зрения долговременного сохранения капитала».

Решение отца Джон Рокфеллер-младший фактически превратил в семейное правило — он побуждал своих детей искать себе дело по душе. В итоге отпрыски семьи в третьем поколении довольно успешно занялись политикой, международным банковским делом и инвестициями в перспективные индустрии. Самый честолюбивый внук Джона-старшего — Нельсон — ярким, активным характером пошел в прадеда Уильяма. По его заказу мексиканский художник Диего Ривера в 1932-1933 годах создавал стенную роспись строящегося в Нью-Йорке Рокфеллер-центра.

Однако сотрудничество левака с денежным мешком закончилось скандалом: на фресках Ривера изобразил развлекающихся буржуев, один из которых был очень похож на основателя рокфеллеровской империи. Этого творцу показалось мало, и героями композиции стали Ленин, а также Троцкий, Энгельс и Маркс, держащие красное знамя с призывом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь в IV Интернационале!» Нельсон Рокфеллер потребовал заменить революционера лицом «неизвестного человека», но Ривера отказался и фреску уничтожили. В 1960-х годах Нельсон стал губернатором штата Нью-Йорк, затем вице-президентом, но свою заветную мечту — занять пост президента Соединенных Штатов так и не осуществил.

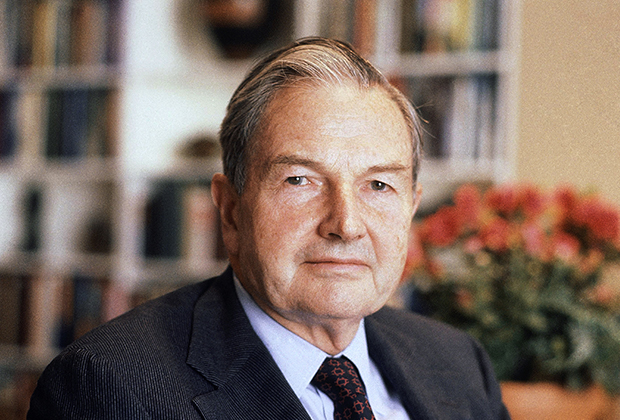

Нельсон Рокфеллер был постоянным членом Бильдербергского клуба — неформальной ежегодной конференции самых влиятельных бизнесменов, политиков и глав ведущих средств массовой информации. Конспирологи называют членов клуба «тайным всемирным правительством». Постоянным членом клуба был и родной брат Нельсона — Дэвид. Усилиями Дэвида Chase Manhattan Bank стал первым американским банком, получившим лицензию в СССР. С 1960-х годов банкир и глобалист по убеждениям Дэвид Рокфеллер постоянно появлялся на территории Советского Союза, а затем и России. Как и многие из его предков Дэвид был известен своей благотворительной деятельностью. Он пожертвовал более 100 миллионов долларов своей альма-матер — Гарвардскому университету. Тем не менее, его демонизированный образ стал символом глобальной угрозы политическим и экономическим институтам всего мира. Дэвид Рокфеллер скончался в марте 2017 года в возрасте 101 года. В прошлогоднем рейтинге миллиардеров Forbes Рокфеллер занял 581-е место с состоянием 3,3 миллиарда долларов.

В начале мая 2018 года в нью-йоркском Рокфеллер-центре на торгах Christie’s прошел благотворительный аукцион, на котором было выставлено личное имущество, семейные реликвии, коллекция произведений искусства, собранная несколькими поколениями Рокфеллеров. Нынешний глава Rockfeller family office, сын Дэвида Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер-младший заявил, что средства от продажи пойдут на благотворительность.

Весной 2018 года венчурная компания Venrock Associates, основанная на деньги Рокфеллеров, заявила о своем интересе к криптовалютным стартапам. После этих сообщений криптовалюты немедленно подорожали, возможно, могущественная семья решила переключиться с нефти на что-то более современное.

«Список Медведева»: подробный разбор персоналий

перечень заместителей свидетельствует о реальной власти и влиянии премьера

Михаил Делягин

Состав вице-премьеров правительства Медведева свидетельствует о несостоятельности ожиданий превращения его в «технического» премьера, отдавшего реальную власть ради сохранения статуса. Заместители премьера в массе своей хорошо знакомы ему и, если и не являются для него «своими», комфортны для него. Это значит, что он оказывал значительное влияние на формирование, по крайней мере, верхнего слоя своего правительства и, следовательно, сохранил реальную власть и значительное влияние.

На фоне призыва Путина к обновлению формирование корпуса вице-премьеров из хорошо знакомых фигур выглядит милым и до боли привычным саботажем, — хотя странно было бы ожидать от Медведева изменения его отношения к президенту. Сохранение доказавшего свою надежность премьера, однажды уже вернувшего взятую «подержать» власть, скорее всего, нацелено на осуществление разрушительных реформ в гайдаровском стиле, частично озвученных Кудриным, как минимум — резкого увеличения пенсионного возраста с соответствующим обострением социальных проблем. Выполнив «грязную работу», Медведев освободит место для преемника или, если либеральные реформы дестабилизируют социально-политическую ситуацию, получит возможность самому совершить рывок к реальной власти.

Переназначение Медведева премьером представляется почти такой же катастрофой, как назначение Набиуллиной главой Банка России в июне 2013 года; правда, аукнется это быстрее и жестче, чем тогда. Впрочем, учитывая уровень его правовой культуры, на посту председателя Верховного Суда он мог оказаться еще более разрушительным.

В любом случае «Русская весна» окончательно канула в Лету, забудьте. На дворе — новый виток разрушительных либеральных (то есть проводимых в интересах спекулятивного бизнеса против народа) реформ, и новые гайдары и чубайсы нетерпеливо роют землю, готовясь переплюнуть своих предшественников.

Полностью позитивным представляется назначение:

1) Юрия Борисова — одного из наиболее уважаемых заместителей Министра обороны (с 2012 года), занимавшегося военно-техническим обеспечением — вице-премьером по ОПК (в 2008-2011 годах Борисов как заместитель Министра промышленности и торговли курировал ГЛОНАСС);

2) Максима Акимова (мэра Калуги в 2004-2007 и заместителя Артамонова в 2007-2012 годах, то есть в ключевые годы «калужского инвестиционного чуда», с мая 2012 — заместителя, с 2013 — первого заместителя руководителя аппарата правительства) — вице-премьером по транспорту, связи и цифровой экономики, что вполне логично с точки зрения его уникального для федеральных чиновников опыта масштабных и при этом успешных инноваций;

3) Константина Чуйченко (не только студенческого друга Медведева, но и начальника юридического департамента «Газпрома» в 2001-2008, а с мая 2008 года — помощника обоих президентов и главы Контрольного управления администрации, крепкого и уважаемого аппаратчика) — руководителем аппарата правительства.

4) Алексея Гордеева, вице-премьером. Министр сельского хозяйства в правительстве Касьянова (правда, Министром он стал еще в правительстве В.В.Путина в 1999 году), с 2009 по декабрь 2017 года весьма успешный губернатор Воронежской области (до того ей катастрофически не везло на руководителей), в этом году полпред президента в ЦФО, вернулся на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. В начале «нулевых» он подвергался жесткой критике за свою деятельность в качестве вице-премьера, не имевшую отношения к АПК (в частности, за ослабление экономических позиций России в Монголии), однако его компетентность в сфере АПК никем не ставилась под сомнение, и его возврат на должность 14-летней давности соответствует его профессиональным качествам.

| Источник — Завтра |

Генетики выяснили, что древние скифы не были родичами арийцев

Генетики выяснили, что древние скифы не были родичами арийцев

Племена древних скифов, впервые приручившие лошадей, не были индоевропейцами и были крайне далеки с генетической точки зрения и от современных жителей Казахстана и России, и от древних обитателей юго-восточной Европы, заявляют генетики в статьях, опубликованной в журналах Science и Nature.

«Теперь мы знаем, что люди, приручившие лошадей, были потомками охотников-собирателей, проникнувших в Азию еще во времена ледникового периода. Позже они превратились в первых скотоводов региона. Несмотря на подобный прогресс, позже эти люди, как и их лошади, были полностью замещены индоевропейскими племенами», — рассказывает Алан Аутрэм (Alan Outram) из университета Эксетера (Великобритания).

Сегодня лингвисты и истории говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи — «анатолийской» и «каспийской». Согласно первой из них, общий предок индоевропейских языков возник на территории современной Турции, в Анатолии, тогда как вторая переносит родину этой языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой «ямной культуры», племена кочевников-скотоводов.

Последние генетические исследования, проведенные в том числе и на территории России, показывают, что каспийская гипотеза ближе к истине, чем ее турецкий «конкурент». Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили собой коренных обитателей Центральной и Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет назад, основав так называемую «культуру боевых топоров», представители которой считаются сегодня первыми настоящими европейцами.

Как рассказывает Аутрэм, лингвисты, историки и генетики достаточно хорошо знают, как ее представители распространялись по современной Европе, однако пути миграции первых индоевропейцев по Азии оставались загадкой для них.

Большой коллектив генетиков и антропологов, в том числе известный антрополог Вячеслав Моисеев из Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге и десятки других российских ученых, попытались найти ответ на этот вопрос, восстановив и расшифровав геномы семи дюжин людей, живших в Казахстане, Монголии и степных регионах Европы примерно 9-1,5 тысячи лет назад.

Сравнивая их геномы, ученые пытались понять, как мигрировали народы в прошлом и к каким группам принадлежали знаменитые цивилизации прошлого, в том числе загадочные хетты, один из самых древних народов Ближнего Востока, и древние скифы из северного Казахстана, в чьих курганах в окрестностях села Ботай были найдены останки первых одомашненных скакунов.

Лошади и колесные повозки, как отмечает генетик, давно считались одним из главных конкурентных преимуществ индоевропейских народов, которые помогли им победить в борьбе с охотниками-собирателями. Это заставляло ученых считать, что ботайцы и прочие степные народы Центральной Азии, жившие примерно в то же время, входили в их число.

На самом деле, все было не так – древние скифы и их соседи не имели ничего общего с арийцами и прочими индоевропейцами. Они были потомками первых жителей Евразии, так называемых «северных евразийцев», проникших на территорию азиатских степей примерно 15 тысяч лет назад, во времена оледенения, задолго до появления ямной культуры. Четыре года назад их генетические следы были найдены в костях древних жителей России.

В конце бронзового века, около 4 тысяч лет назад, как показывают обрывки ДНК более поздних жителей Ботая, первые племена древних скифов полностью исчезли, и они были замещены мигрантами уже индоевропейского происхождения с абсолютно другой культурой. Схожие процессы происходили на юге Азии.

По всей видимости, «вторженцы» привезли с собой не только новую культуру, повозки и другие технологические новации, но и своих собственных лошадей, которых они приручили отдельно от охотников-собирателей. Почему это произошло, пока не понятно, но это хорошо объясняет то, почему ботайские скакуны, как недавно выяснили Аутрэм и его коллеги, почти полностью исчезли, выжив только в виде небольшой популяции лошадей Пржевальского.

МОСКВА, 10 мая 2018

| Источник — РИА Новости |

Перспективы развития отношений с Арменией абсолютно не беспокоят Анкару, но к великому сожалению, на протяжении последних девяти лет политическая элита Армении так и не смогла осознать этот очевидный факт.

Свидетельством чему могут служить не однократно озвученные высказывания экс президента и экс премьер-министра Армении, а также недавнее заявление Никола Пашиняна.

Накануне, в своем заявлении Пашинян сказал, что Армения по-прежнему готова установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий.

Пашинян отметил, что при этом, армянская сторона остается верной процессу международного признания так называемого «геноцида армян».

В Турции также не стали медлить с ответом на привычные заявления армянской стороны.

Накануне в администрации президента Турции, в ответ на ставшие уже привычными заявления армянской стороны заявили, что без освобождения оккупированных территорий Азербайджана о нормализации армяно-турецких отношений не может быть и речи.

А относительно претензий Армении в связи с так называемым «геноцидом армян», в администрации президента отметили, что Турция открыла все свои архивы для исследования событий 1915 года.

«О необходимости открытия архивов неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Если бы имелись достоверные исторические факты «геноцида» в отношении армян, то Ереван согласился бы с предложением Анкары об открытии архивов», — сказали в Администрации.

На самом деле, в отличие от Армении, Турции не испытывает враждебных чувств в отношении Армении.

Если бы Турция считала Армению своим врагом, то ни один гражданин Армении на смог бы посетить Турцию. Было бы уместным отметить тот факт, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции, только в марте 2018 года Турцию посетили 3 456 граждан Армении. А в первом квартале 2018 года число армянских граждан посетивших Турцию составило 9 187 человек.

Уместно также отметить, что еще согласно данным на 2010 год число нелегальных мигрантов из Армении, нашедших пристанище в Турции, достигало 100 тысяч человек. Если же принять во внимание, что самым «ходовым экспортным товаром» Армении являются трудовые мигранты, то не исключено, что за минувшие годы в Турции заметно возросло число армянских нелегальных мигрантов.

Армяне должны понимать, что Турция является настолько великой страной, что не депортирует этих нелегальных мигрантов, даже не смотря на их утопические мечты о «великой Армении».

Власти Армении также не понимают, что вопрос территориальной целостности Азербайджана и его суверенных прав на Нагорный Карабах является настолько важным для Турции, что вне зависимости от политических предпочтений властей в Анкаре, не может быть и речи о каких либо уступках Еревану в этом принципиальном вопросе.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

https://www.trend.az/other/commentary/2900879.html

Люди как вид чрезвычайно озабочены своим будущим. Мы любим строить догадки о том, куда нас приведет эволюция. Мы пытаемся представить, какими будут наша техника и технологии через десятилетия и столетия. И мы фантазируем о том, как встретимся с разумными инопланетными существами, которые продвинулись гораздо дальше нас. В последнее время происходит нечто вроде слияния этих размышлений и фантазий. Говоря об эволюции, многие футурологи предсказывают сингулярность (единичность, неповторимость). Они заявляют: скоро наступит время, когда компьютеры станут настолько мощными, что смогут воспроизводить человеческое сознание, либо полностью поглощать его. Параллельно некоторые провидцы полагают, что разумная жизнь, которую мы встретим во вселенной, будет машинной, а не существующей в гуманоидных мешках с мясом, какими являемся мы с вами.

Эти размышления могут предложить нам возможное решение парадокса Ферми, по поводу которого уже давно идут споры. Речь идет о кажущемся отсутствии разумной инопланетной жизни, несмотря на тот факт, что такая жизнь возможна. Если искусственный интеллект это неизбежный конечный пункт технологий и биологии, то, пожалуй, инопланетяне — это исключительно развитые машины — настолько совершенные и продвинутые, настолько отдалившиеся от знакомых нам биологических форм, что мы не узнаем их, даже если увидим. Точно так же мы можем себе представить, что межзвездная связь между машинами настолько оптимизирована и так хорошо зашифрована, что мы не можем отличить ее от шума. С такой точки зрения, кажущееся отсутствие разумной жизни в космосе может быть иллюзией, вызванной нашей собственной отсталостью.

В прогнозах футурологов есть и более глубокий смысл. Наши представления о появлении разумных машин изобличают наши фантазии (зачастую невысказанные) о том, что такое совершенство: не мягкое и биологическое, как мы с вами, а нечто твердое, цифровое и наверняка невероятно мощное. Для некоторых людей такое будущее это будущее надежды и величия. Для других это будущее страха и порабощения. В обоих случаях мы исходим из того, что машины — это апофеоз эволюции сознания.

На первый взгляд, логика таких предположений о космическом машинном разуме кажется весьма солидной. Экстраполяция траектории нашей с вами технической эволюции говорит о том, что по мере совершенствования и усложнения компьютерных технологий способности и возможности наших биологических умов и тел могут стать все менее привлекательными. В определенный момент мы захотим переместиться в новую оболочку, построенную на заказ в соответствии с нашим воображением. Точно так же, эта технологическая траектория может привести нас туда, где мы будем создавать искусственный интеллект, который либо будет безразличен по отношению к нам, либо обгонит и подчинит нас (а может, просто раздавит).

Сторонники таких доводов утверждают, что биология не в состоянии обеспечить существование всех внеземных цивилизаций и человеческой цивилизации в далеком будущем. Трудности, сопряженные с освоением космического пространства, колоссальны, как в пространственном, так и во временном плане. Чтобы стать межзвездным видом, нам могут потребоваться крепкие и надежные машины, а не слабые белковые организмы с жалким в своей недолговечности сроком годности. Машина может жить вечно и идеально воспроизводить себя, не страдая от склонной к ошибкам естественной эволюции, отличающейся гибкостью и изменчивостью. Формы жизни, проектирующие себя сами, могут также приспосабливать себя к особенностям окружающей среды. В течение жизни одного поколения они могут адаптироваться к огромным межзвездным промежуткам времени и пространства, а также к окружающим условиям внеземных миров.

Если связать все это воедино, вполне может возникнуть впечатление, что человечество — это просто миг, скоротечная фаза. Люди воспринимают эти идеи достаточно серьезно, и такие влиятельные фигуры, как Элон Маск (Elon Musk) и Стивен Хокинг (Stephen Hawking), открыто предупреждают об опасностях всепоглощающего искусственного интеллекта. В то же время кибернетик Рэймонд Курцвейл (Ray Kurzweil) наделал много шума своими работами и конференциями, где рассматриваются вопросы приближающейся сингулярности. Но действительно ли живые организмы стремятся стать умнее и долговечнее? И действительно ли биологический разум это всеобщий тупик, обреченный уступить первенство господству машин?

Пожалуй, нет. В этой истории есть много чего еще.

В модных описаниях неизбежного триумфа машинного разума содержится много очень важных предубеждений и посылок, которые не позволяют превратить их в реальность. Абсолютно неясно, ведут ли нас современные компьютерные технологии к сингулярности или к грандиозному моменту нашего величайшего превосходства как вида. И все равно, будущее может оказаться потрясающим.

Некоторые из этих экстравагантных идей возникли на базе поразительных предположений Джона фон Неймана (John von Neumann) о самовоспроизводящихся автоматах, изложенных в изданной после его смерти книге «Теория самовоспроизводящихся автоматов» (1966 г.) Эта работа помогла утвердить концепцию о машинах, которые создают новые машины, причем происходит это в прогрессии, ведущей к неконтролируемому взрыву, способному просто уничтожить другие формы жизни, если они встанут на пути машин. Фон Нейман также рассматривал вопрос о том, как такие машины смогут моделировать и воспроизводить часть функций и действий человеческих нервных клеток.

С тех пор развитие электроники и связи определенно оказало огромное воздействие на повседневную жизнь человека, причем даже на то, как мы решаем задачи и думаем о новых вопросах и проблемах. Кто из нас в современном мире интернета не гуглил в сети в поисках ответа на вопрос, не попытавшись даже подумать об ответе самостоятельно или спросить другого человека? Часть наших коллективных познаний сегодня загружена в вездесущее облако данных. Важность и значимость индивидуальных знаний и кругозора постепенно снижается. Возможно даже, что в процессе этого уменьшается значение личного опыта, относящегося к специализации.

Непонятно, к чему это нас приведет. Если хотите, не исключено, что мы в плане сознания движемся к состоянию улья, коллективного организма, больше похожего на колонию термитов или на мышиную стаю в норе. Вместо развития своего интеллекта и сознания, мы, похоже, перекрываем путь необработанным входным данным, и учимся быть все более пассивными. Пессимист увидел бы в этом картину того, как наш разум глохнет, превращаясь в составную часть замкнувшейся в себе стаи, а не в группу постоянно совершенствующихся гениальных личностей.

История учит нас, что практически невозможно предугадать долговременные последствия революционных технологий. Здесь можно привести один пример. Когда в конце 1700-х была изобретена паровая машина с возвратно-поступательным движением поршня, это изменило жизнь человечества. Предсказать это не смог никто. Точно так же, никто не смог предсказать появление двигателя внутреннего сгорания и электричества, которые спустя 150 лет превратили паровую машину в устаревший реликт. В равной мере, никто не смог предугадать, что сжигание углеводородов может серьезно навредить нашему виду, изменив состав земной атмосферы.

Мы также не можем привести веских доказательств того, что наша разновидность разума это нечто большее, чем странный результат эволюции длиной в миллиарды лет, и что в космических масштабах такая эволюция является оптимальной. (Справедливости ради надо сказать, что нет и весомых доказательств противного — данных, указывающих на то, что мы странный выверт эволюции.) Положительный момент здесь состоит в том, что когда мы пытаемся экстраполировать наши ощущения от сознания и интеллекта, дабы предложить некую конкретику о состоянии внеземного разума и его мотивов, нам крайне сложно это сделать.

Такая аргументация звучит чрезвычайно удручающе. Получается, что мы глупеем, не можем предсказать собственное будущее, и понятия не имеем, какие разумные существа существуют в космосе (и существуют ли вообще). Однако я утверждаю, что здесь есть и светлые пятна, потому что эти самые действия сил самоанализа заставляют нас смотреть в глаза неким суровым, но удивительным реальностям нашей культуры и наших технологий.

Одной из таких реальностей является вопрос энергетизма (учение, рассматривающее материю как энергетическое образование). Эту тему поднимал фон Нейман, но часто игнорировали в своих беседах футурологи. В компьютерном дизайне ключевым фактором является соотношение вычислительной емкости и энергопотребления. Иногда это соотношение измеряют в вычислениях на джоуль. Микропроцессоры сегодня становятся все сложнее, а кремниевая архитектура все меньше и меньше (сейчас она измеряется десятками нанометров). И тем не менее, показатели эффективности по-прежнему улучшаются. В результате соотношение вычислений на джоуль с каждым годом неизменно увеличивается.

Правда, увеличение с каждым годом все больше замедляется. Некоторые исследователи даже утверждают, что на пути процессорной архитектуры где-то в будущем стоит «стена» энергоэффективности, составляющая примерно 10 гига-вычислений на джоуль по таким действиям как простое умножение.

Это серьезное препятствие для настоящего искусственного интеллекта и для аппаратуры загрузки мозга. Если оценивать необходимую для преодоления этой стены вычислительную мощность (измеряемую скоростью и сложностью операций), то получается, что энергоэффективность должна в миллиард раз превышать показатели стены.

Это можно изложить и иначе. Наш мозг потребляет энергию мощностью 20 ватт. Если вы хотите загрузить себя целиком в машину, используя сегодняшние компьютерные технологии, то вам понадобится источник энергии примерно такой же мощности, какую вырабатывает китайская гидроэлектростанция «Три ущелья», являющаяся самой крупной в мире. Чтобы перевести в компьютерную форму все 7,3 миллиарда живых умов, потребуется энергия мощностью 140 тысяч петаватт. Это примерно в 800 раз больше всей солнечной энергии, попадающей в верхние слои земной атмосферы. Да уж, до перехода человечества в трансцендентальное состояние нам пока далеко.

Одно из возможных решений — обратиться к нейроморфной архитектуре. Такие кремниевые конструкции, которые имитируют некоторые аспекты реальных биологических нейронов и их связей. Исследователь Дженнифер Хаслер (Jennifer Hasler) из Технологического института штата Джорджия и ее единомышленники полагают, что если нейроморфная система сделана правильно, она может уменьшить потребности в энергии у похожей на мозг искусственной системы как минимум на четыре порядка. К сожалению, даже после такого большого скачка останется зияющая дыра в энергоэффективности порядка 100 тысяч, и только после ее преодоления можно будет выйти на уровень человеческого мозга.

Безусловно, в истории компьютерных технологий полно якобы непреодолимых препятствий, которые рушатся год за годом. Поэтому терять оптимизм пока не следует. Однако очень важно то, что ничего из этого нельзя считать данностью. Вполне может оказаться, что кремний и его собратья просто не в состоянии запечатлеть всю сложность, глубину и необычайную эффективность современного человеческого мозга, как их ни формируй и ни складывай.

Техно-оптимисты любят предлагать альтернативу, говоря о возможности квантовых вычислений, в которых используются совпадающие квантовые состояния атомов или систем вместо традиционных компьютерных транзисторов. Сторонники такой альтернативы говорят, что умопомрачительная вычислительная емкость, обеспечиваемая наложением состояний, может решить проблемы энергии и скорости, поставив нас на путь создания сверхразума.

Универсальный квантовый компьютер Тьюринга может обладать по сути безграничным вычислительным ресурсом, по крайней мере, на бумаге. Британский физик Дэвид Дойч (David Deutsch) блестяще и немного лукаво сформулировал эту идею в своей работе «Квантовая теория, принцип Черча-Тьюринга и универсальный квантовый компьютер» (1985 г.). Что примечательно, он предложил читателю выяснить подробности того, как решить эту задачу.

По-настоящему универсальный компьютер теоретически может с любой требуемой точностью имитировать какую угодно конечную физическую систему, в том числе, мозг — да и другие квантовые компьютеры, раз уж на то пошло. В квантовом поле моделирование можно осуществлять параллельно в больших объемах, а вероятностные испытания проводить с умопомрачительной скоростью. Но несмотря на колоссальные лабораторные и теоретические успехи последних лет, практическая реализация таких концепций — чрезвычайно сложная задача. Хотя некоторые примеры практического применения предлагаемых квантовых вычислений существуют, скажем, контекстуализированный поиск, который в полной мере вписывается в рамки когнитивных вычислений, (это лучший образец многочисленных усилий по созданию искусственного интеллекта), до настоящего разумного искусственного интеллекта пока еще очень далеко. А еще сегодня активно ведутся дебаты о том, сможет ли вообще работать искусственный разум, созданный по аналогии с человеческим.

Здесь тоже поднимает свою голову проблема энергоэффективности. Чтобы манипулировать главной единицей вычислений, какой является кубит (квантовый бит) — будь это атом или какой-то другой квантовый объект — нужно очень мало энергии. Но связать воедино все компоненты квантового компьютера (деликатно сохранив все эти тонкие квантовые состояния) очень тяжело. Для этого понадобятся многочисленные системы обеспечения и инженерные разработки, которые будут жадно поглощать энергию. Мы даже приблизительно не знаем, каким в реальном мире будет соотношение между вычислениями и энергией при квантовых вычислениях.

Есть и другие факторы, вызывающие не меньшую тревогу. Квантовый компьютер на «n» кубитов за один цикл может выполнять 2n вычислений, но для обеспечения этих вычислений потребуется решить сложнейшую задачу с потоком данных. Для моделирования всей нашей вселенной, состоящей из 1089 частиц и фотонов, по некоторым расчетам может хватить 296 кубитов. Но как, черт возьми, ввести все эти 1089 начальных состояний? Еще труднее другое. Как выбрать правильные решения из квантового моделирования? Моделировать человеческий мозг будет немного проще, но все равно в этом случае необходимо представить в количественной форме и инициировать как минимум 1014 нейронных связей (их примерно столько у нас в голове), чтобы начать процесс вычислений. Предположительно нам понадобится квантовый мозг с очень высокой пропускной способностью, и сенсорный интерфейс с окружающим миром с высококачественным воспроизведением. Это еще одно неизвестное, а возможно также, непреодолимая преграда.

Честно говоря, я упрощаю те методы и технологические уловки, которые можно использовать. Мои представления о будущем могут оказаться слишком ограниченными. Тем не менее, я думаю, что есть основания для более сдержанной реакции на оптимистические прогнозы об искусственном разуме человеческого уровня. Мы должны признать: хотя создать аппаратуру по поддержанию разума, сравнимого или даже превосходящего человеческий, возможно, она может не обеспечить тот экспоненциальный рост вычислений, о котором так часто говорят.

Иными словами, математические основы экспоненциально совершенствующегося машинного интеллекта могут оказаться здравыми и основательными, а вот практические барьеры — непреодолимо высокими.

Чтобы понять, к чему это может привести, я (немного лицемерно) вырву лист из книги футурологов и проведу сумасбродное экстраполирование. Мне хочется понять, что случится, если мы синтезируем идею медленного развития машинного интеллекта и парадокс Ферми. Сделать это было бы интересно и весьма познавательно.

Давайте предположим, что некий развитый космический разум успешно превращается в машинную форму, либо же его обгоняют супер-умные машинные создания, которые, однако, не превосходят его в геометрической прогрессии. Что произойдет дальше?

Поскольку эти машины ограничены показателями эффективности, существует возможность, что они в итоге начнут оглядываться на свое прошлое в поисках новых способов и уловок для продвижения вперед. Им будет известно (как это известно нам), что биология работает, и что работает она очень хорошо. Согласно оценкам некоторых ученых, мозг современного человека имеет вычислительные пределы, но для переделки такого сложного органа может потребоваться машина, которая лишь чуть-чуть умнее его. Иными словами, может существовать более оптимальная траектория, которая уведет нас прочь от машины обратно к биологии, обладающей удивительной энергоэффективностью.

Кроме того, нет никакой гарантии, что машинный разум будет абсолютно рационален, и сможет быть таковым. Чтобы взаимодействовать со сложной вселенной, где в самой математике содержатся недоказуемые теоремы, может понадобиться малая толика иррациональности. Сегодня мы обычно строим предположения о том, что будущее нашего разума в какой-то иной форме, кремниевой, а может, квантовой, так как мы считаем, что эти формы превосходят плоть. Пожалуй, тот же самый спектакль разыгрывается с любым другим разумом. Машина может захотеть снова стать биологическим созданием по практическим соображениям энергетизма, либо по другим причинам, которые мы не в состоянии представить и понять.

Если жизнь широко распространена и регулярно приобретает разумные формы, то наверное, мы живем во вселенной, где разум был в прошлом, и будет возникать в будущем. Вселенной 13,8 миллиарда лет, а наша галактика почти такая же древняя. Звезды и планеты формируются последние 13 миллиардов лет. Нет убедительных оснований думать о том, что космос не сделал ничего интересного за те восемь миллиардов лет, что прошли до рождения нашей Солнечной системы. Когда-нибудь мы можем решить, что для будущего разума на Земле нужна биология, а не машинные расчеты. Возможно, неисчислимое множество разумов миллиарды лет назад уже прошло через этот переходный период.

Эти ранние разумы давным-давно могли дойти до такой точки, где приняли решение вернуться из машинной формы в биологическую. Если это так, то возвращается и парадокс Ферми: где сейчас все эти инопланетяне? Простой ответ состоит в том, что они могли отгородиться, поскольку межзвездные перелеты исключительно трудны, особенно для физических, биологических существ. Возможно, разум существует, но вернувшись в биологическую форму, он поплатился за это, оказавшись в изоляции.

Эти ранние разумы могли когда-то создавать мега-конструкции и запускать плоды своей космической инженерной мысли от звезды к звезде. Может быть, что-то еще осталось там, и не исключено, что мы вот-вот найдем это при помощи своих постоянно модернизируемых астрономических приборов. Недавний ажиотаж по поводу звезды KIC 8462852, яркость которой меняется необъяснимым для известных природных механизмов способом, основан на признании того, что наши приборы сегодня достаточно чувствительны, чтобы исследовать такие возможности. Может быть, инопланетные цивилизации отступили, перейдя в уединенное биологическое состояние, а остатки конструкций их механической эпохи разрушились под воздействием космической радиации, испарений и взрывающейся звездной грязи.

Возможно, наше нынешнее состояние это по космическим меркам короткий промежуток между первым поколением машинного разума и следующим поколением. Машинный интеллект или трансцендентальное состояние в других частях галактики могли оказаться недолговечными в качестве межзвездной силы; предыдущие могли уже исчезнуть, а следующие пока не появились. Возможно, у них не было времени для визита к современному человечеству. Может быть, машинный разум мечтает снова стать биологическим, вернувшись в изолированное состояние на огромных просторах межзвездного пространства. Наше технологическое будущее может быть именно таким — отказ от машинных фантазий и возвращение к более спокойному, но и более эффективному органическому существованию.

Не стоит стыдиться, признавая исключительно гипотетический характер этих идей. И есть нечто особенное в тех вопросах, которые порождают эти идеи. Мы исследуем возможное будущее для нас самих. Можно себе представить, что вселенная уже подсказывает нам, какие у нас есть варианты. Такие действия по исследованию самих себя не похожи ни на что в человеческой деятельности, и даже из-за одного этого на них стоит обратить внимание.

Калеб Шарф — научный руководитель по астробиологии, работающий в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он автор книги Extrasolar Planets and Astrobiology (Внесолнечные планеты и астробиология) и лауреат премии Шамбли за работы по астрономии.

Вашингтон продолжает раскачивать правящий режим в Тегеране

Антон Чаблин

Материал комментируют:

Михаил Рощин

Выход США из «ядерного соглашения» с Ираном — лишь один из последовательных шагов «ястребов» из команды Дональда Трампа, направленных на смену политического режима в Тегеране. Причем точно такое же давление американцы применяют и в отношении России.

Кого пугают жупелом изгоя

Во вторник президент Дональд Трамп заявил, что выведет США из международного ядерного соглашения с Ираном и планирует восстановить американские экономические санкции против Тегерана. Произошло это незадолго до трехлетия подписания соглашения, которое было инициировано предыдущим президентом Бараком Обамой и государственным секретарем Джоном Керри.

США и Иран — далеко не единственные стороны соглашения. Под документами, подписанными в июле 2015 года в Женеве, стоят подписи руководителей Великобритании, Франции, России, Китая, Германии и Европейского Союза.

Ядерная сделка предусматривала отмену санкций, которые были наложены на Иран со стороны США, ООН и Евросоюза в ответ на то, что Тегеран занимался тайной разработкой ядерного оружия. Взамен на отмену санкций Иран приостановил свою военную урановую программу (ему было разрешено заниматься обогащением урана для энергетики и мирных медицинских исследований).

Едва оказавшись хозяином Овального кабинета, Дональд Трамп принялся метать молнии в сторону Ирана. Причем в выражениях глава сверхдержавы, как водится, не стеснялся: выступая 19 сентября 2017 года на Генеральной ассамблее ООН, Трамп во всеуслышание назвал Иран «страной-изгоем»: якобы Тегеран поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке. Следом Трамп подписал указ об ограничении въезда на американскую территорию иранских граждан.

Следом американцы принялись действовать более изощренно. В конце декабря в Иране вспыхнули антиправительственные протесты, которые горячо поддержал опять-таки Дональд Трамп. Жертвами волнений, которые продолжались всего десять дней, стали три десятка человек.

Тегеран и Москва — собратья по несчастью

Министр внутренних дел Ирана Абдолрехман Фазли заявил, что провокаторы были подготовлены и внедрены иностранными разведками, а верховный аятолла Али Хаменеи прямо возложил ответственность на США и Израиль. Кстати, за пределами Ирана тоже проходили массовые акции протеста иранцев — самые массовые именно в американских городах (в том числе в Лос-Анжелесе).

И вот теперь — обещание Дональда Трампа в кратчайшие сроки (180 дней) восстановить все предыдущие экономические санкции против Ирана. Эффект это будет иметь не столько экономический, сколько политический — Вашингтон пытается расшатать правящий режим. В этом косвенно признался и недавно назначенный государственным секретарем Майк Помпео: «Правительство Ирана является теократическим режимом, который смотрит назад, а не режимом, который с нетерпением ждет, чтобы сделать жизнь своего народа лучше… Я полностью рассчитываю на то, что вы увидите, как иранский народ будет продолжать восставать против этого правительства!».

Вашингтон готов оказывать политическую и финансовую поддержку как умеренным оппозиционерам из Национального совета сопротивления Ирана (НКРИ), который базируется во Франции, так и радикалам из Организации моджахедов иранского народа (ОМИН). Это левацкая организация, признанная террористической многими странами мира (США исключили ОМИН из своего «черного» списка в 2012 году).

В общем, уже никто не питает иллюзий относительно того, чего в конечном итоге добивается Дональд Трамп в Иране. «Ястребы» из его ближайшего окружения диктуют ему список «врагов Америки», в котором с Ираном соседствует Россия. Ведь методы политического и экономического давления со стороны Вашингтона на обе страны — абсолютно идентичны. На следующий день после заявления Дональда Трампа о возвращении санкций против Тегерана была введена новая порция санкций против России (конкретно — против трех десятков структур Минобороны).

Иранская политическая система устойчива

— Выход США из соглашения по иранскому ядерному досье не означает прекращение самого соглашения, а следовательно нет обязывающих нас обстоятельств поддерживать американские санкции против Ирана. Скорее наоборот, новый антииранский курс США и дальше будет сближать нас с Ираном тем более, что наши экономические связи с американцами итак незначительны, — говорит в интервью «Свободной прессе» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«СП»: — Израиль уже начал готовиться к возможной войне. А как отразится решение Трампа на российском положении на Ближнем Востоке?

— Я думаю, на нашем статусе на Ближнем Востоке решение Трампа принципиально никак не отразится. Обстановка на Ближнем Востоке в целом непростая, и она такой и останется. Общая ситуация в регионе развивается явно иначе, чем в предшествующие десятилетия. Я имею в виду, например, отношения с Израилем.

Вполне очевидно, что участие израильского премьера Биньямина Нетаньяху в праздновании Дня Победы в Москве — шаг неслучайный, и говорит о дальнейшем сближении наших стран по ряду направлений. Нетаньяху понимает, что именно Россия сегодня обладает самыми сильными в мире рычагами воздействия на Иран.

«СП»: — Мы ведь имеем и серьезные экономические интересы в Иране.

— Я думаю, Россия скорее выигрывает от происходящего. Если американцам удастся по-настоящему прижать Иран в плане экспорта его нефти, это, безусловно, приведет к росту цен на нефть, что для нас станет скорее позитивным моментом.

Кстати, неслучайно Западная Европа сопротивляется новому иранскому курсу Трампа. Даже Британия, традиционный и самый верный союзник Штатов, возмущена заявлением Трампа.

«СП»: — Но ведь помимо экономических санкций американцы задействовали в отношении Ирана и политические инструменты. Я говорю о поддержке антиправительственных протестов.

— Американцы будут стараться раскачивать ситуацию, но сомневаюсь, что у них что-то серьезное получится. Вспомните январские протесты: там были определенные внутренние причины, но Иран смог тогда решить возникшие проблемы. Иранская политическая система сегодня вполне устойчива.

| Источник — СвободнаяПресса |

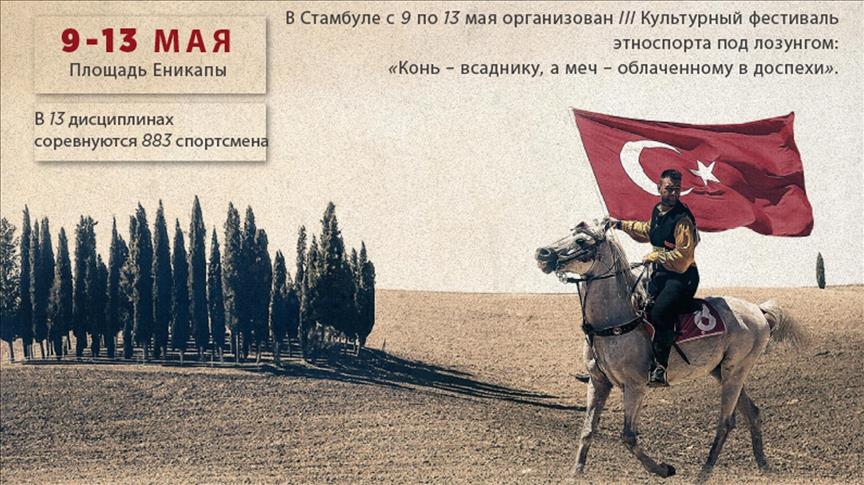

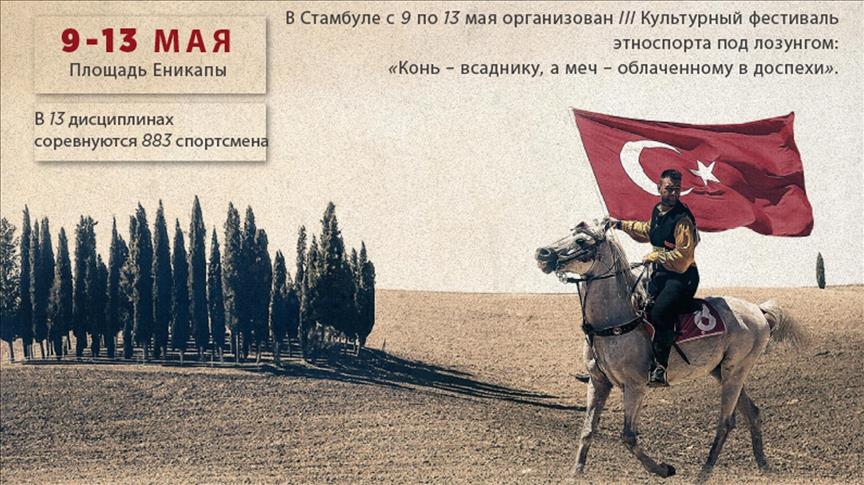

На площади Еникапы в Стамбуле стартовал III Культурный фестиваль этноспорта.

На площади Еникапы в Стамбуле стартовал III Культурный фестиваль этноспорта.

Фестиваль проходит под лозунгом At Binenin Kılıç Kuşananın («Конь всаднику, а меч -облаченному в доспехи») и под эгидой Всемирной конфедерации этноспорта.

Глобальным информационным партнером мероприятия является агентство «Анадолу».

%2FMEHMET-AYDURAN-etnospor-festival1.jpg)

Целью пятидневного фестиваля является пропаганда культуры, традиций и быта тюркских народов.

В рамках церемонии открытия фестиваля было организовано торжественное шествие его участников.

На фестивале, целями которого являются развитие традиционных видов спорта, профессионализма и подготовка к Олимпиаде, свое мастерство демонстрируют многие успешные и талантливые спортсмены.

В рамках фестиваля будут организованы традиционные спортивные состязания.

%2FMEHMET-AYDURAN-etnospor-festival.jpg)

Фестиваль предоставит возможность ближе познакомиться с богатым наследием тюркских народов.

У гостей фестиваля есть возможность познакомиться с бытом кочевых народов, познать секреты мастерства древних ремесленников.

В рамках фестиваля будут организованы бои на мечах (kılıç kalkan) и конные представления.

%2FMEHMET-AYDURAN-etnospor-festival2.jpg)

В нынешнем году в рамках фестиваля 883 спортсмена соревнуются в 13 дисциплинах (борьба на поясах, кок-бору, мангала, верховая стрельба из лука, джирит, борьба на кушаках, стрельба из лука, гюлеш, игра в асыки, масляная борьба, мас-рестлинг, ябусамэ, соколиная охота).

Кроме того, в рамках фестиваля для детей будет организовано более 30 традиционных игр: топач, чембер, тиктак, кале, менекше, ашик, беш таш, мискет, кашик кукла, сексек и другие. https://www.aa.com.tr/ru/c%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-iii-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-/1140235

Эльмира Алмасова

Эльмира Алмасова

Накануне дня Великой Победы во Второй мировой войне состоялась актуальная конференция Международного Бакинского Центра Мультикультурализма и Международного онлайн аналитического центра «Этноглобус» на тему «Роль идеологии дружбы народов в победе над фашизмом во Второй мировой войне.

Модератор – Директор Международного онлайн аналитического центра «Этноглобус» — Гюльнара Инандж.

Среди приглашенных ученые, эксперты, Члены Общин народов России, Украины, Татарстана «Туган Тел» проживающих в Азербайджане, представители дипломатических корпусов, Члены Литературно-творческой ассоциации (ЛТА) «ЛУЧ», студенты и СМИ.

Гостей приветствует Ряван Гасанов – заместитель директора Международного Бакинского Центра Мультикультурализма. Он отметил, что роль дружбы народов имела большое веское значение в Победе над фашизмом в период Второй мировой войны 1941-1945г.г. В настоящее время уделяется большое внимание и забота ветеранам войны и семьям погибших на полях войны. В Баку свободно живут народы разных религий и наций. Конфликт между Азербайджаном и Арменией это не только проблема и боль азербайджанского народа, но и всех живущих в этой стране.

Гость конференции главный редактор газеты «Аналитика Юга России» Евгений Михайлов, который поздравил всех с наступающим Праздником Победы 9 Мая. Он выразил свое восхищение о том, что после развала Союза в Азербайджане активизируется братская дружба народов.

Выступающий старший советник отдела межнациональный, религий и мультикультурализма Джейхун Маммадов отметил, что с первых дней войны азербайджанский народ, вместе с другим народом Советского Союза поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. Надо отметить, что Азербайджан занимал особое место в захватнических планах Германии. С помощью Бакинской нефти Германия рассчитывала захватить весь Восток, превратив Баку в крупный военный объект. Советское правительство, не доверявшее азербайджанцам, задумало переселить население Азербайджана в Ср.Азию и Казахстан. Однако вескими доводами М.Д.Багирову удалось переубедить Сталина.

Ученый привел статистические данные об азербайджанцах в период Второй мировой войны, Азербайджан направил на фронт — 681тыс. азербайджанцев, при населении 3,2 млн в 1941г.

Азербайджанцы прошли боевые дороги и сражались на различных фронтах: СевероКавказском, 3-ем Белорусском, 2 и 4-ом Украинском, Южном и других дойдя до Берлина. Все отрасли промышленности Азербайджана работали на нужды фронта, машиностроительный завод в Баку был переоборудован в военный. В Баку изготавливались снаряды для «Катюша», пулемёты «Шпагина», собирались истребители ЯК-3. За годы войны 1941-45г.г. азербайджанские нефтяники были главными поставщиками на фронт свыше 80% нефти, смазочных масел. Были расширены посевные площади технических культур, имеющих военное значение; осуществлялся прием раненных во вскоре созданных свыше 70-ти госпиталях; принимали эвакуированных и обеспечивали их работой. По инициативе поэта Самеда Вургуна в Баку 1943г. был открыт Дом Интеллигенции им. М.Физули, где проходили встречи фронтовиков.

Заслуженного звания Героя Советского Союза было присвоено 121 гражданину Азербайджана. Азербайджанцы участвовали в антифашистском движении сопротивления народов Европы, это Герои Мехти Гусейнзаде, Али Бабаев, Мирза хан Мамедов и другие.

Благодаря дружбе народов и единству цели –Победа над фашизмом, народ победил во Второй мировой войне.

Вторая мировая война сблизила все нации и народности многонационального государства Союза.,

Доктор философии по политике Михаил Беккер, в своем выступлении, заметил, что в период Второй мировой войны не было розни на почве нации. Ученый отметил толерантную ментальность азербайджанцев, ибо в Азербайджане с исторических времен жили представители разных религий, конфессий и народов. Такая политика и атмосфера присутствовала в Азербайджане, когда еще не был введено термина «мультикультурализма».

Выступающие на конференции от Русской Общины — Б.П.Воронин, от Украинской Общины Азербайджана — А.Ф. Заречный, особо отметили культуру толерантности азербайджанского народа и единство народов в чём сила государства.

Затем публицист, Член Литературно-творческой Ассоциации «ЛУЧ» Эльмира Алмасова, в своем выступлении рассказала о Полном Кавалере Ордена Славы (1-ой, 2-ой. 3-ей степеней) Аслане Тарлан оглы Асланове. За героизм и мужество старший сержант 1136-го стрелкового полка (338-ой стрелковой дивизии, 39-ой Армии, 3-его Белорусского фронта) Аслан Асланов был награжден 3-мя Орденами Славы и 5-ю Медалями. Имя Героя вошло в Энциклопедию Азербайджанской ССР.

Женское лицо войны – о женщинах Азербайджана рассказала Гюльшан Мясаутова – представитель Общины «Туган Тел». Из 681 тыс. призванных на фронт, было 10тыс. женщин. В тылу женщины трудились на промыслах, стояли у станков, работали в полях, в госпиталях. Пройдя курсы, распознавать вражеские самолеты, зорко охраняли землю Азербайджана от вражеской бомбы. Женщины Баку в тылу заменили отцов, братьев, мужей.

. Выступающий на конференции Фирдоуси Садыхов рассказал об отце – разведчике Гамзе Садыхове «Садыхошвили», участнике Сталинградской битвы зимы 1942-1943г.г. о спасении еврейских детей. Фирдоуси Садыхов автор трех книг о геройстве отца в Сталинградской битве.

О труде немецких военнопленных, присланных в Баку, Мингячевир, Гянджу, Сумгайыт, Сиазань – информировал Таир Бехбудов.

В заключении конференции Член ЛТА «ЛУЧ» -Валентина Эфендиева прочла поэму, посвященную Герою-женщине Гашимовой.

http://ethnoglobus.az/index.php/vse-novosti/item/2878-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5

Решающим историческим фактором нынешней напряженности между Россией и Западом стал упущенный шанс 90-х годов. Крах Советского Союза в 1991 году и последовавшая затем попытка европеизации новой Российской Федерации стали для Запада неожиданностью.

В Вашингтоне, Брюсселе и Бонне не разрабатывалось никаких проектов и планов для создания демократической и прозападной России и тогда, когда перестройка Горбачева в конце 1980-х годов все отчетливее напоминала революцию.

При Борисе Ельцине Запад не вел себя по отношению к новой России настолько неуважительно, как это сегодня утверждается порой историками-профанами. Однако предложения о сотрудничестве, которые Запад делал Москве в 90-е годы, были не скоординированы, а также лишены фантазии и целей.

Конечно, предпринимались и многочисленные отдельные шаги в правильном направлении, так, например, прием России в Совет Европы, превращение Большой семерки в Большую восьмерку или создание Совета НАТО-Россия. Однако, в отличие от новой Федеративной Республики 1950-х годов, для новой Российской Федерации 1990-х годов не было разработано ни ясных стратегических представлений, ни перспективных шагов по включению постимперского государства в содружество западных государств.

Более серьезные в концептуальном отношении проекты Запада, как, например, так называемые четыре пространства между ЕС и Россией от 2003 года (экономика, свобода, безопасность, юстиция) или же германо-российское партнерство по модернизации от 2008 года, были разработаны тогда, когда уже начала крепнуть система Путина. Тем самым эти сами по себе похвальные инициативы запоздали.

Существует много различий между Советским Союзом ранних 1980-х годов с одной стороны и нынешней Российской Федерацией, с другой. И тем не менее советское государство позднего периода и нынешнее российское государство сходны в том, что как погибающий СССР, так и режим Путина были вынуждены маневрировать в социально-экономических тупиках.

В то время как московское коммунистическое руководство позднего периода упустило возможность своевременно реформировать советскую плановую экономику, Путин создал с 1999 года своеобразный корпоративно-клептократический порядок в России. Этот псевдодемократический режим, как и якобы советская система демократических советов, недолговечен и обречен на провал. Это лишь вопрос времени, когда рухнет система Путина.

В конечном счете, будущее России может быть обеспечено лишь пошаговой интеграцией в западные структуры экономики и безопасности. Для Москвы не существует никакой азиатской альтернативы европейскому интеграционному проекту (если не учитывать неравный альянс с Китаем или хрупкую диктаторскую ось).

Россия слишком слаба, чтобы сформировать самостоятельный полюс в мультиполярном мире. Как и клептократия Путина, его Евразийский экономический союз — это временное образование. Россия — часть Европы, а не мифологической Евразии. Запад должен заранее готовиться к новому российскому падению режима и новому, третьему, прозападному повороту Москвы после февраля 1917 года и августа 1991.

В ближайшие годы, вероятно, будет наблюдаться — как уже было после огромной напряженности в начале 1980-х годов — весьма опасное ухудшение отношений между Западом и Москвой. Однако возвращение так называемых российских европейцев, как их назвал историк из Айхштетта Леонид Лукс (Leonid Luks), то есть прозападных интеллектуалов, на руководящие посты в Москве, в конечном счете неизбежно.

На этот раз у Запада должен иметься не только уже разработанный в деталях план действий на случай новой попытки европеизации России. Он уже сейчас может способствовать предварительной публикации плана интеграции.

Сейчас это проще, поскольку уже сегодня существует практический образец предложения, которое Запад мог бы сделать постимперской России: политика ассоциации и интеграции Брюсселя по отношению к постсоветским государствам «Восточного партнерства» ЕС.

Запад должен представить России план действий

Конкретно это означает, что Запад — как уже было с Украиной или Грузией — предложит России план действий по либерализации визового режима в рамках Шенгена и углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенное вхождение в НАТО.

Тем самым Запад не только восстановит форматы кооперации с Москвой, существовавшие до 2014 года, то есть саммиты Большой восьмерки, саммиты ЕС-Россия, переговоры о членстве в ОЭСР, партнерство с НАТО в интересах мира и так далее. После реализации детальной подготовительной программы (план действий по облегчению визового режима) Брюссель дал бы россиянам возможность свободных поездок по Европе.

В качестве примера для создания сплошной зоны свободной торговли между Ванкувером и Владивостоком могли бы служить соглашения об ассоциации ЕС с Республикой Молдавия, Украиной и Грузией, а также соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве между ЕС и Канадой (Ceta).

В конечном счете и НАТО могла бы предложить России, подобно обещаниям о членстве в этой организации Украины и Грузии от 2008 года, будущее вступление в НАТО, а также совместное осуществление так называемого Плана действий по членству. Подобные предложения можно было бы сделать и поддерживающим тесные связи с Москвой Белоруссии и Армении.

Смысл этой публикации с таким обширным предложением состоит в том, чтобы показать россиянам уже теперь, что для их страны существует жизнь после Путина, без империи и в составе Европы. В обмен на отказ России от различных внешнеполитических авантюр в Сирии или где-либо еще, на вывод российских войск из Республики Молдавия, из Грузии и с Украины с учетом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета этих трех стран Российская Федерация стала бы частью Запада в экономическом отношении, а также в вопросах политики безопасности.

Поскольку Россия стала бы сама тогда частью зоны свободной торговли с ЕС и НАТО, то официальные оправдания Москвы из-за притязаний по отношению к Украине отпали бы. Не было бы более никаких оправданий для российской аннексии, оккупации и экспансии в постсоветском пространстве, поскольку эти страны стали бы частью того пространства в области экономики и политики безопасности, к которой будет принадлежать и сама Россия.

Опубликовав такой детальный план по кооперации, ассоциации и интеграции для постимперского российского национального государства, Запад был бы не просто лучше подготовлен к новой попытке демократизации России, чем в 1917 или 1991 годах. Европейские дипломаты, западные политики, российские демократы, политические эксперты и активисты гражданского общества получили бы уже сегодня важный инструмент для аргументации в своих средствах массовой информации.

Они могли бы четко дать понять своим партнерам в России, что Запад ни в коем случае не желает отграничения или даже изоляции Москвы, а наоборот стремится к тесному партнерству, к глубокой интеграции с Россией. То, что этот путь развития и прощание с империей для их страны желательны, россияне, конечно, должны понять сами.

Дни Путина и его хрупкой политической системы в любом случае сочтены. Когда, наконец, настанет время нового поворота в России, нельзя будет повторять тяжелые ошибки 1990-х годов. Германия как бывшая постимперская страна, выигравшая от такой западной политики в 1950-е годы, а также как западная страна, наиболее тесно связанная с Россией, могла бы сыграть ведущую роль в реализации этого проекта.

https://inosmi.ru/politic/20180510/242173831.html

Выход из ядерной сделки с Ираном подрывает мультилатеральную систему

Выход из ядерной сделки с Ираном подрывает мультилатеральную систему

По мнению обозревателя Le Monde Сильвии Кауфман, американское решение выйти из ядерной сделки с Ираном запускает кризис трансатлантических отношений.

«Подобно осколочной бомбе, решение Дональда Трампа атакует его европейских союзников и вслед за ними — либеральный международный правопорядок, главнейшими защитниками которого они являются», — считает автор статьи.

Кандидат, избранный под лозунгом «Америка превыше всего», после прихода к власти уже открыл военные действия, выведя США из Парижского соглашения по климату. И продолжил их, когда покинул торговое соглашение Транстихоокеанское партнерство (TPP), а затем установил ввозные пошлины на сталь и алюминий, игнорируя международные торговые правила, говорится в статье.

«Завершением этой грубой сверхдержавной логики стал выход из JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий -техническое название соглашения по иранской ядерной программе), что также подрывает мультилатеральную систему, которая определяет международные отношения после окончания второй мировой войны. Систему, необходимо об этом напомнить, внедренную США», — пишет Кауфман.

Почему расторжение данного соглашения оказывается более серьезным, чем предыдущие? Потому что речь идет о безопасности и о распространении ядерного оружия в особо взрывоопасной зоне. Потому что оно сводит на нет упорные усилия дипломатов Франции, Германии и Великобритании, которые четыре месяца контактировали с их американскими коллегами ради спасения соглашения, пусть несовершенного, но сочтенного теми же дипломатами наилучшим средством помешать Ирану создать свою ядерную бомбу, рассуждает журналистка.

Наконец, потому, что оно стирает в порошок основной принцип международного права: Pacta sunt servanda — «Договоры должны соблюдаться».

«Для европейцев это звонкая пощечина, — продолжает Кауфман. — Будучи европейской инициативой, JCPOA является результатом десятилетия упорных и трудных переговоров, чистым плодом мультилатеральной дипломатии — соглашение было подписано в июле 2015 года уже упомянутыми тремя странами Старого Света, а также Ираном, США, Китаем, Россией и Евросоюзом».

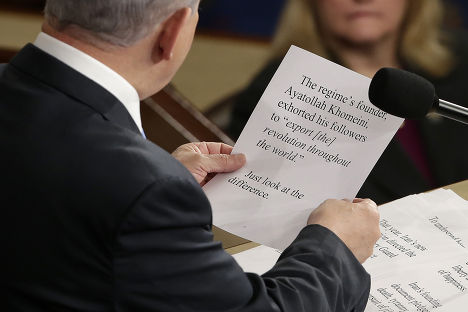

«Усилиям европейцев, призыву генсека ООН Антониу Гутерреша и силе международного права американский президент предпочел медийную манипуляцию израильского лидера Биньямина Нетаньяху и силу как таковую», — считает Кауфман.

«И что теперь? Париж, Берлин и Лондон доблестно докладывают о сохранении своей линии и своих усилий в отношении Ирана: их единство благотворно. Но отныне начинается тяжелый кризис трансатлантический отношений, более тяжелый, чем кризис 2003 года, связанный с войной в Ираке: Европа тогда разделилась на страны, последовавшие за Вашингтоном в его иракской авантюре, и на страны, устоявшие перед ней», — напоминает автор.

«Вдобавок к сильной напряженности по вопросам торговли между Вашингтоном и Брюсселем иранский кризис стравливает США с Европой по столь фундаментальным вопросам, что можно задуматься, существует ли еще трансатлантическое сообщество в принципе», — анализирует обозреватель.

«В момент подготовки других переговоров — о денуклеаризации Корейского полуострова — международная система сильно расшатана, деловая репутация ее установлений поставлена под сомнение, в то время как они должны быть востребованы для процедур верификации и демонтажа. Пекин и Москва в недоумении», — пишет Кауфман.

«Мы оказываемся в том периоде истории, который французский дипломат Янаина Эррера назвала «эрой брутализации дипломатии», — заключает Кауфман.

9 мая 2018 г.

Сильвия Кауфман | Le Monde

| Источник — inopressa.ru |

Тридцать процентов арабских семей нуждаются в помощи. К данному выводу пришли организаторы опроса «Индекс арабского мира-2017», проведенного Арабским центром исследований и политики.

Тридцать процентов арабских семей нуждаются в помощи. К данному выводу пришли организаторы опроса «Индекс арабского мира-2017», проведенного Арабским центром исследований и политики.

Анкетный опрос был проведен в 11 арабских странах с участием 18 830 респондентов.

Почти половина (46 процентов) участников опроса заявили, что их доходы достаточны лишь для удовлетворения основных потребностей. При этом денег для накоплений у них не остается.

Еще 30 процентов респондентов признали, что доходов не достаточно даже для покрытия минимальных потребностей, и они живут за счет помощи.

Организаторы опроса поинтересовались также отношением арабов к демократическим институтам.

74 процента респондентов заявили, что поддерживают демократическую систему, тогда как 17 процентов выступили против проявлений демократии.

В то же время, большинство арабов поддержали изменения, начавшиеся после волны «Арабской весны», и только 3 процента назвали события «заговором».

Что касается будущего преобразований в арабском мире, 45 процентов опрошенных выразили уверенность в том, что революционный процесс застопорился, хотя и не исключили достижения конечной цели.

Более трети респондентов (34 процента) считают, что революция завершилась, и к власти вернулись старые режимы.

https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/30-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/1140772