Восстановление санкции США увеличивают вероятность возобновления массовых акций протеста в Иране

https://www.aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/11102

Восстановление санкции США увеличивают вероятность возобновления массовых акций протеста в Иране

https://www.aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/11102

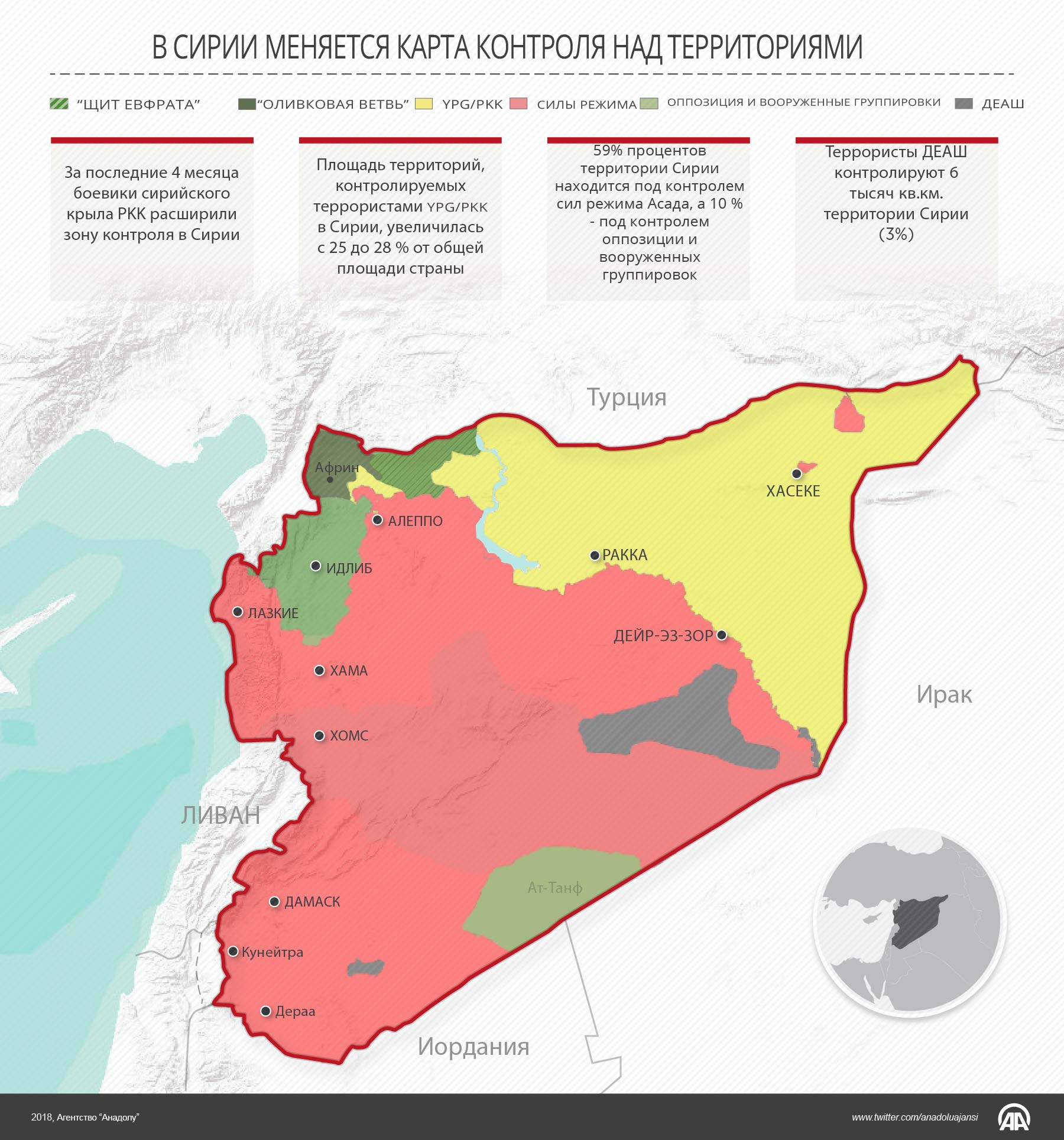

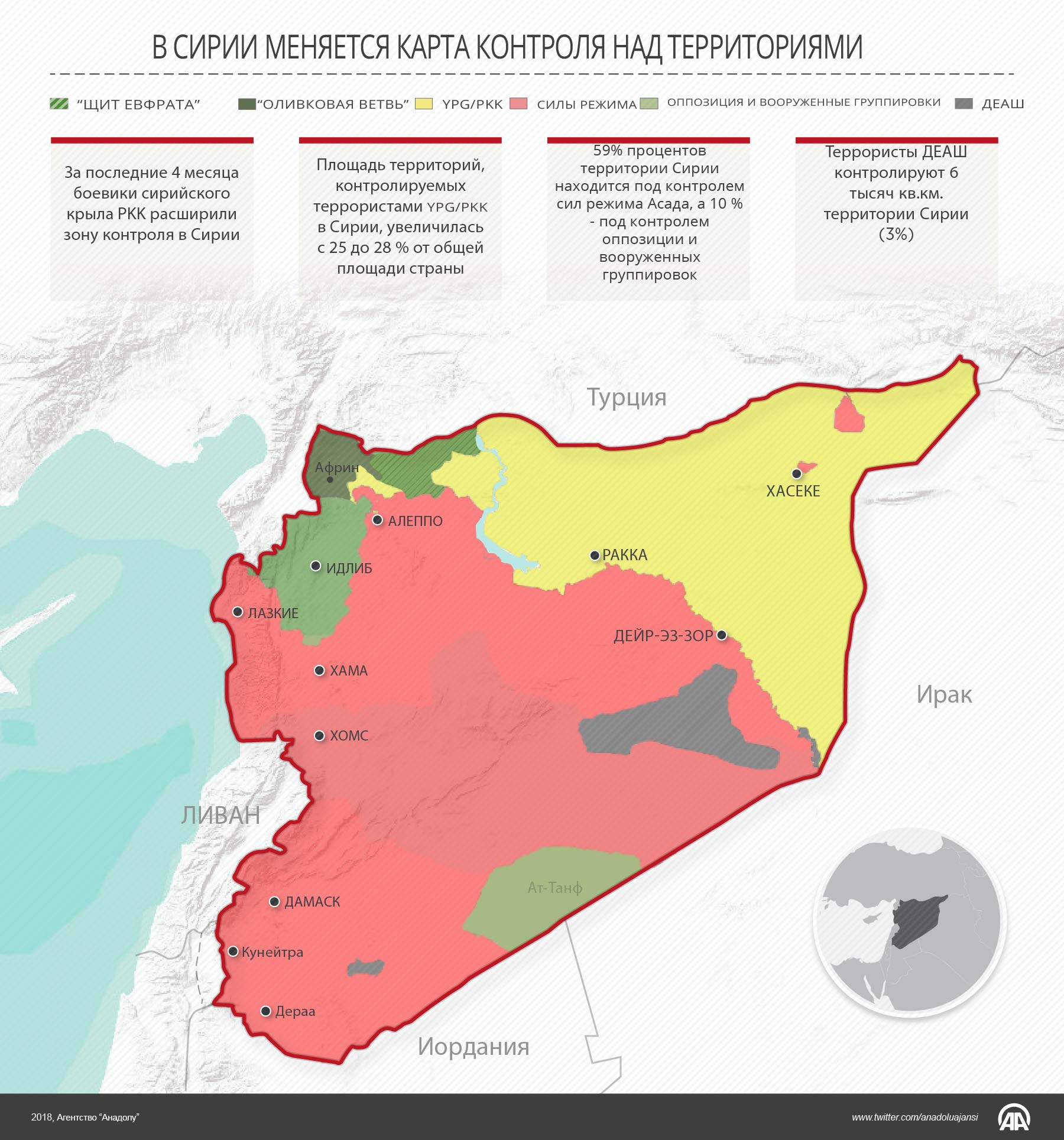

За последние 4 месяца боевики сирийского крыла PKK расширили зону контроля в Сирии

https://www.aa.com.tr/ru/info/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/11115

Еще весной многие гадали, почему Россия упорно строит вторую линию «Турецкого потока». Ведь четких договоренностей по ней у нее нет, а для внутреннего потребления Турции она явно избыточна. Но сегодня все встало на свои окончательные места. Вторая очередь нового потока будет готова к концу 2019 года, а значит успеет стать еще одним очень важным аргументом в торге Москвы и Украины по поводу газового транзита.

— ИА Neftegaz.RU. 2ю нитку магистрального газопровода (МГП) Турецкий поток планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2019 г.

Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Ф. Денмез в среду.

Тезисы от Ф. Денмеза:

— работы по строительству морской части 1й нитки МГП Турецкий потока закончены,

— построен участок протяженностью 930 км,

— эти работы Газпром проводил самостоятельно,

— сейчас работы по строительству 1й нитки МГП Турецкий поток проводятся на суше,

— Газпром продолжает работы по прокладке 2й нитки газопровода на морском участке,

— завершено примерно 50%,

— Газпром заявил 31 декабря 2019 г как дату ввода в эксплуатацию 2й нитки МГП Турецкий поток.

Комментарий. Очень похоже, что далее газ пойдет через Болгарию и Сербию в Венгрию и Австрию. Судя по весенним заявлениям лидеров этих стран, договоренности об этом уже есть и осталось уточнить только детали (а Греция и Италия остаются пока «за бортом»). И тем самым новая нитка закольцуется и логично впишется в систему европейских газопроводов (и лишит Украину еще 15 млрд. кубов транзита).

http://naspravdi.info/novosti/tureckiy-potok-teper-vse-tochki-nad-i-rasstavleny

Напряженность в отношениях между Турцией и США в связи с судебным делом пастора евангелистской церкви Эндрю Крейга Брансона, доказывает сколь масштабным является влияние евангельских христиан на политику Белого дома, в том числе в международной сфере.

Евангелисты считаются одними из важных фактором политической жизни США. Их влиянием на внешнюю политику Вашингтона стало предметом острых споров после решения президента Дональда Трампа о переносе американского посольства в Израиле и ареста в Турции гражданина США Эндрю Крейг Бронсона, обвиняемого в шпионаже и пособничестве террористам.

Общественность начала задумываться о причинах активной поддержки президентской кампании Дональда Трампа со стороны наиболее радикальной части христианской общины страны. Обсуждалось также влияние вице-президента США, евангелиста Майка Пенса на Белый дом и Конгресс.

В ходе президентских выборов США в 2004 году 78 процентов евангелистов проголосовали за Джорджа Буша, в 2008 году 74 процента проголосовали за Джона Маккейна, в 2012 году 78 процентов евангелистов поддержали Митта Ромни, на последних выборах президента США в 2016 году 81 процент последователей евангелисткой церкви проголосовал за Дональда Трампа.

Однако причиной резко негативной реакции Вашингтона на арест пастора Бронсона, безусловно, является не только тот факт, что вице-президент США является последователем Евангелисткой церкви. Власти США превратили арест Брансона в основную тему повестки дня подготовки к промежуточным выборам в Конгресс США.

Главе Белого дома и его партии жизненно необходима победа на ноябрьских выборах в Конгресс. Укрепление позиций республиканцев в Конгрессе станет хорошим подспорьем для победы Трампа на президентских выборах 2020 года.

Поэтому освобождение Брансона стало для администрации Белого дома своего рода «делом чести». Трамп и Пенс боятся потерять вес в глазах электората, в том числе миллионов избирателей из числа христиан-евангелистов.

Освобождение пастора Брансона и его возвращение на родину укрепит имидж Трампа и Пенса, а также увеличит влияние христиан-евангелистов в США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 1 августа сообщила, что Минфин США по поручению президента Дональда Трампа ввел санкции в отношении министра юстиции Турции Абдульхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам.

Оба министра сыграли роль в задержании пастора в 2016 году и его последующем аресте, пояснила Сандерс, отметив, что будут также заблокированы вероятные активы двух турецких министров в США. В соответствии с американским законодательством, лицам, попавшим в санкционный список, запрещено проводить торговые операции с гражданами США.

Евросоюз не поддержит санкции США против Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании («евротройка»).

В заявлении подчеркивается решимость к защите интересов еврейских компаний, наладивших торговые связи с Ираном в соответствии с законодательством ЕС и резолюциями Совбеза ООН.

Выражается серьезное беспокойство в связи с решением Вашингтона о выходе из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном.

Указывается, что ЕС начнет блокировать действие американских санкций против Ирана. «СВПД призван обеспечить исключительный мирный характер иранской программы, что подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 11 последовательных докладах. Это важная составляющая обеспечения безопасности Европы, региона и всего мира. Мы ожидаем, что Иран продолжит в полном объеме выполнять все свои ядерные обязательства по СВПД», — говориться в заявлении, распространенном в Брюсселе.

«Наша работа продолжается, в том числе с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД и поддержании экономических связей с Ираном», — говорится в документе.

https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/1223792

Андрей Школьников, 7 августа 18

Последние десятилетия исламский мир довольствуется ролью младшего партнера других сил, позволяя использовать себя в качестве прикрытия и разменной монеты. Но согласится ли он и в будущем оставаться на вторых ролях или попробует добиться победы за мировым столом? Данный текст содержит «стратегию победы» исламского мира, и он отнюдь не является прогнозом

Для христианина понимание ислама изначально затруднено, так как необходим понятийный аппарат, содержащий слитный религиозный, экономический, социальный и культурный смысл. Для большинства терминов просто нет адекватных переводов. Я не являюсь специалистом по исламу и вижу лишь общие процессы самого высокого уровня, исходя из этого и описываю «стратегию победы» для исламского мира.

Стратегические проблемы исламского мира можно свести к следующим:

отсутствие единого религиозного центра, субъекта, способного говорить от большинства исламского мира — ни одна религиозная структура не признается более 20% уммы;

существуют несколько конкурирующих политических центров, которые показаны на рисунке ниже — толщина стрелок отражает степень противоречий, пунктирные стрелки показывают скрытые/ будущие противоречия;

кризис традиционного ислама;

размывание форм национальной идентичности в рамках агрессивной глобализации и радикализации;

большое количество контр- и анти- системных проектов внутри исламского мира.

Политические центры исламского мираПолитические центры исламского мира

Существующие тенденции (наиболее вероятное развитие событий) с большей долей вероятности приведут к следующим изменениям:

падение режима Саудов — беда в том, что практически для всех внешних и внутренних игроков это выгодно;

переход Ирана и Малайзии/ Индонезии в шестой технологический уклад, как элементов его периферии, и как следствие значительное изменение их самоидентификации;

экономическая и управленческая интеграция Пакистана и значительной части Афганистана обратно в Большую Индию;

деградация и распад государственных структур других мусульманских стран;

отыгрыш идей панарабизма;

деградация исламского банкинга;

распад исламских сетевых структур.

Важной проблемой исламского мира является религиозный разлом – наиболее перспективный политический центр – шиитский Иран (менее 20% мусульман шииты). Он не может быть признан существующим суннитским миром, но прямой конфликт персов с арабскими странами или Турцией будет трагичен для последних.

Долгие годы от имени исламского мира выступала Саудовская Аравия, которая была включена в мировую элиту вместе с фининтерном и западными капиталистическими элитами, но время саудитов заканчивается, нужен новый лидер.

Переход лидерства к Турции

Одним из распространенных представлений о перспективах исламского проекта является мнение о высоких шансах на будущий успех Турции, будь то новые Османская империя, Тюркский каганат или Исламский халифат. Я не разделяю этих воззрений, поскольку сложность и масштаб стоящей перед Эрдоганом и/или его приемниками задачи в разы тяжелее, чем задачи, стоящие перед Россией, а ведь в успех последней очень многие просто отказываются верить. Представьте, что красные проиграли Гражданскую войну, от России оторвали все окраины кроме коренных европейских территорий. Дальше несколько десятков лет в стране уничтожалось бы культурное и национальное многообразие, «убеждая» поволжские народы и украинцев, что они на самом деле одичавшие горные и кочевые русские, говорящие на неизвестных языках (так в Турции часто обозначали курдский язык). По прошествии века эта национальная Россия вдруг заявляет, что она планирует возродить прошлое величие. Происходит выдвижение трех конкурирующих принципов интеграции: панславизм, возрождение империи в ее старых границах и мессианство («Москва – Третий Рим», мы лидеры христианского мира).

Вот и Турция выходит с тремя противоречивыми проектами – пантюркизм, неоосманизм и панисламизм. Вот только все окрестные народы совсем не видят турок в качестве старшего брата, историческая память, неясные перспективы и встроенность национальных элит в другие блоки и структуры создают пропасть между мечтами и реальностью.

Таким образом, стратегия Турции как лидера исламского проекта не имеет долгосрочных перспектив в существующем мире, нужно «Чудо» с большой буквы или резкое изменение правил геополитической игры. Особую пикантность ситуации придает необходимость для Турции играть «all-in», поскольку практически любой ее проигрыш или пассивная позиция приведет к дезорганизации и распаду страны, в качестве примера см. Стратегию патриотических элит США.

Шанс заключается в объединении исламского мира — если на общую победу будут играть остальные центры, ставя под угрозу даже свое существование, то шанс появляется.

Стратегия черного ислама (салафиты)

Данное движение исламского мира практически полностью растратило энергию. Появившееся как ответная реакция на давление глобальных элит, координируемое Саудовской Аравией ваххабитско-салафитское, а по сути сектанско-обновленческое движение, исчерпало смыслы. Возрождение обще мусульманского государства (Халифата) провалилось, а без финансовой и идеологической накачки монархий залива остается лишь стратегия на недопущение реализации планов других игроков.

Основная стратегия – переворачивание игровой доски, расчистка пространства для последующей экспансии и формирования новой обще исламской элиты, ослабление конкурирующих центров внутри уммы. Цена за эту политику будет крайне высокой – гибель большей части арабской элиты, в первую очередь Саудов. Наиболее близкий образ – взрыв, который убивая, расчищает эпицентр, но осколки разносят и всех стоящих рядом.

Данные действия будут проводиться в плотном союзе с фининтерном (см. Стратегия правых глобалистов) – промежуточные цели у них совпадают. Саудовская Аравия традиционно была интегрирована в правящие мировые элиты на правах младших партнеров. Планировщики исламского мира должны быть готовы на очень(!!!) большие жертвы.

Шаг 1. Ближайший хадж объявляется «юбилейным», «историческим», прощанием короля Салмана и т.д. – найти при желании повод для торжеств не сложно. К участию в хадже приглашаются/ отбираются наиболее уважаемые, значимые и важные представители исламской уммы — главы государств, религиозные лидеры и др. В первую очередь речь идет о представителях традиционных направлений ислама.

Шаг 2. Во время тавафа (хождение вокруг Каабы) происходит величайшее преступление в истории человечества со времен убийства Авеля – ракетный обстрел/ падение самолета/ бомбардировка Каабы. Десятки-сотни тысяч жертв, некоторые люди умирают даже на расстоянии в десятки километров от места взрыва от отравления металлом. По горячим следам «выясняется», что ракеты запущены с французского/ российского корабля, общественности предъявляются обломки корпусов, на которых кривой латиницей/ кириллицей справа налево написано про новый крестовый поход и нарисован крест. Подставлять США смысла нет – на их территорию так просто не попадешь, аки по суху, да и накроют в ответ ядерными бомбами раньше времени.

Кто думает, что ваххабиты не пойдут на уничтожение Каабы и зачистку традиционной элиты мировой уммы, то посмотрите на фото Мекки со спутника. Городу более 2 тысяч лет, а в центре нет исторических зданий и сооружений – все снесли, одни небоскребы и так по всему полуострову.

Шаг 3. «Сто дней гнева». Находящиеся в состоянии аффекта миллионы мусульман по всему миру начинают мстить. Картинки десятков тысяч убитых в Мекке требуют отмщения. «Убей по столько-то кафиров, муртадов, рафидитов!» звучит во всех мечетях. Наиболее авторитетные и здравомыслящие погибли во время хаджа, их молодые и неопытные наследники готовы верить всему и ведут за собой умирать ради мести и справедливости.

Толпы молодых и горячих вторгаются в Россию, Европу, сметая все на своем пути, словно саранча. «Удачно» оказавшиеся по дороге военные склады разграбляются. Живущие в других странах мигранты убивают всех вокруг. Количество жертв переходит на миллионы, куда там хуту и тутси….

Израиля больше нет, Турция помогает в эвакуации его населения, единственная из стран региона.

Основные направления экспансииОсновные направления экспансии

Шаг 4. «Воздаяние». В крупнейших столицах мира вспыхивают эпидемии болезней — смертность десятки процентов. Дипломатическая почта не проверялась, … а очень зря.

В крупнейших портах Китая и США ситуация схожа – большое скопление населения только помогает уничтожать центры культуры, науки и экономики. Небольшие партии наркотиков и оружия на кораблях всегда есть, где спрятать, а бактериологическое оружие не занимает много места.

Гибнут все без разбора? Так Аллах знает, кто с какой стороны стоит, все предопределено.

Афганистан принимает семьи арабских лидеров, где-то им же нужно спрятаться на несколько лет.

Шаг 5. Ответный удар России, остатков ЕС, Китая и США будет страшен – авиация и ракеты уничтожат столицы арабских стран.

В подвергнувшихся нашествию странах, где государственная власть устоит, а таких будет не так и много, войска будут убивать любого подозрительного, начнется геноцид некоренного населения, большие территории обезлюдят, многие страны перестанут существовать. Уровень цивилизации значительно снизится, целые индустриальные районы будут уничтожены – тоже совершенно случайно.

От удара возмездия и действий толпы практически все мусульманские народы и государства окажутся на уровне Ливии, без органов власти и признанных элит. Вот тут на сцену и выйдет Турция, как будущий и единый центр исламского мира.

Шаг 6. По итогам расследования выяснится, что за атакой на Мекку стояли … дальше можно указать любую сторону, проигравшую во внутри исламской борьбе, пусть будет Катар или Сауды, реально не важно. Эти сыны Иблиса проклинаются всеми, звучат извинения, осуждения, слова покаяния перед Россией, Европой и т.д. Всем очень «стыдно», но ситуацию не исправить, претензии предъявлять не к кому – это были обычные люди, арабская улица…. Политическая карта Ближнего Востока перекраивается, все очаги исламской цивилизации переходят под протекторат Турции.

Возникает вопрос, зачем такие потери и жертвы? Демография играет за исламский мир, а естественный ход развития цивилизации против, нужно пересдать карты. Размен один на один выгоден, пара поколений полностью закрепит новый баланс и позволит накопить силы для захвата, а жизнь конкретного человека? Не смешите… все во славу Его.

Кстати, с этого момента пути ислама и правых глобалистов расходятся, теперь они противники.

Шансы для остального мира и соседей – элиты не смогут договориться, выдвинуть единого субъекта от исламского мира и начать играть в его интересах. Т.е. не будет зачистки ландшафта от внешних и внутренних противоречий, а сразу передадут временное лидерство Эрдогану, оставив множество ограничений и проблем, фактически обрекая последнего на проигрыш.

Все на что сподобится черный ислам – рост хаоса в Афганистане и Пакистане, атака Средней Азии, гибель Саудовской Аравии и очередная волна беженцев, которая практически вся останется в Турции. Т.е. вместо стратегической помощи все это действие приведет к откровенному вредительству.

Стратегия красного ислама (Турция)

Если политический ландшафт не будет зачищен, то практически все силы и энергию Турция будет вынуждена тратить на внутри исламскую борьбу, во внешнем мире играя роль «болвана» при раскладах. Описывать эти мытарства я не буду, рассмотрим сценарий, что черный ислам сыграл свою игру, как описано выше, тогда действия следующие.

Шаг 1. Все время, пока реализуется стратегия черного ислама, Турция строит жесткую военную диктатуру, призывает одуматься, выступает посредником, проводит расследование и т.д.

Толпы нео варваров пускаются исключительно через курдские районы (вот ни разу не жалко) на Кавказ (Грузия, Армения, юг России… «они сами все вытоптали, мы не виноваты») или по жестко ограниченным коридорам в Европу.

Шаг 2. После зачистки политического ландшафта и гибели практически всех государств, Турция размещает военные гарнизоны в ключевых точках региона, а из местных остатков армии и полиции создает подконтрольные внутренние войска.

Шаг 3. Исламский мир превращается в дикое поле с анклавами цивилизации, где расположены турецкие войска. Территории зачищены от иноверцев, на бытовом уровне жизнь не мусульманам там просто невозможна.

В зону влияния попадает весь арабский мир, Средняя Азия, Кавказ, Балканы (через эти территории прошли волны мстителей, вырезав все пойманное население), часть черной исламской Африки, Пакистан и Афганистан. Шиитские территории переходят под контроль Ирана, у которого свой путь – следующий такт борьбы, в случае проигрыша Турции.

Морской путь из Китая в Европу опять становится безопасным, но только для кораблей под знаменами Пророка.

Шаг 4. Провозглашается единое государственное образование, по принципам каганата/ орды. Жесткая военная вертикаль, внутреннее законодательство определяется в рамках исламских законов и исторических национальных особенностей.

Ключевые смыслы – социальная справедливость, суфизм.

Шаг 5. Индустриализация по лекалам и масштабами Советского Союза, с национальной и региональной спецификой (климат в Аравии для развития промышленности не легче чем на Крайнем Севере)… Каддафи провозглашается авлия (святой), его заветы и наставления становятся знаменем новой внутренней политики.

Это будет четвертый технологический уклад, для пятого и шестого просто не хватит образованных людей и знаний.

Таким образом, исламский мир предложит остальному миру консервативный левый проект с религиозной спецификой, принципами справедливости и новым региональным центром. Попутно ослабляются прочие конкурентные проекты, мир сталкивается с массовым применением бактериологического и возможно ядерного оружия, но на все воля Его, да и виновные вроде как наказаны.

Что делать другим проектам в частности России? Не давать объединиться. Без сноса национальных элит, Эрдоган даже туркоманов не смог взять под защиту, а азербайджанцев убедить в ее пользе, что там говорить про курдов, арабов и тюркские народы. К тому же у красного ислама есть и другие кандидаты на лидерство и совсем не турки — черкесы и другие кавказские народы, а там ведь есть Рамзан…

Программа минимум для Турции – защитить ключевые страны для будущего исламского мира, в первую очередь Иран, Малайзию, Индонезию, от колонизации другими глобальными проектами.

Стратегия лазурного ислама

Здесь речь пойдет о стратегии, что будет проявлена после 2025 года — возрождение «морского», открытого миру исламского проекта, который придет на смену Турции, создав трансиндустриальное исламское общество. Данная стратегия должна реализовываться безотносительно успехов первых двух, так как имеет более продолжительный эффект и долгий горизонт.

Символом стратегии будет Синдбад Мореход.

Для успеха необходимы «народы моря», на эту роль можно найти и поднять на вершину иерархии мусульманские морские народы, а можно интегрировать в себя Новую Ганзу и/или Британию (не обязательна исламизация, будет более открытый контур), с ее элитными, управленческими и научными традициями. Также нужны ученые, инженеры и конструкторы, лингвисты и программисты.

Структура исламского мира будет следующей: интеллектуальное и религиозное (!!!) лидерство будет отдано Ирану, производство размещено в Индонезии и Малайзии, руководство отойдет Британии/ Новой Ганзе. Остальная часть исламского мира так и останется провинцией, демографическим резервом.

Шаг 1. Передача Ирану всех нефтегазоносных территорий Персидского залива. Переезд туда всего интеллектуального и научного цвета исламского мира, привлечение ученых из других стран.

Закладка в Малайзии/ Индонезии судостроения, с перспективой стать крупнейшими верфями, развитие индустрии.

Передача всех спецслужб под контроль Британии. Формирование наднациональных совещательных и согласующих органов власти под контролем Британии.

Обеспечение безопасности сухопутного и морского Шелкового пути в Средней Азии и Индийском океане западнее Индии.

Шаг 2. Образ жизни постепенно становится светским, но без либеральных и демократических излишеств. Ключевые принципы государства и жизни все так же «одобряются» религиозными лидерами, правила и законы более низкого уровня выборными представителями.

Разрешение ограниченных форм ссудного процента для мусульман (в рамках отдельного контура на развитие инноваций с жестким духовным контролем), перестройка правил финансового центра в Лондоне под реалии нового ислама.

Внесение в образование единой «исламо-иудейской» цивилизации, иудаизм рассматривается как секта ислама.

Скрытая зачистка наиболее радикальных муфтиев силами спецслужб и толпы.

Шаг 3. Выстраивание кооперации с США, Россией, Индией в части построение полунезависимой технологической зоны шестого уклада – часть отраслей локализуется (аддитивные технологии, информационная инфраструктура), другие развиваются в рамках кооперации (космос, часть ядерного цикла).

Формирование объединенных вооруженных сил под управлением Ирана.

Интеграция иудеев на высшие посты в общеисламскую иерархию.

Перевод высшего светского образования во всех странах на английский язык (новый образовательный канон), за арабским языком только религиозное образование. Родные языки остаются для бытового общения, культуры и среднего образования.

Создание единой, сквозной системы религиозного образования во всех странах, постепенное внедрение суфизма (старчества), зачистка недовольных.

Шаг 4. Формирование официальных государственных структур конфедеративного типа.

Интеграция немусульманских территорий на принципах культурной и религиозной автономии.

Таким образом, в отличие от двух первых, у стратегии лазурного ислама есть высокие шансы на успех, так как создание субъекта, говорящего от имени исламского мира процесс логичный и естественный. Общность исламский мир должен осознать себя во всем многообразии и стать единым.

Будет ли реализация этой стратегии сценария благом для России – нет. Появление сильного, энергичного и способного развиваться конкурента на южных границах само по себе не очень хорошо. А принимая во внимание нацеленность этого конкурента на часть населения Евразийского проекта, как носителя воинских и инженерных знаний и традиций более чем неприятно.

Какова контр-стратегия? Исламский мир не должен себя осознать и получить единого лидера ни по одной из категорий – религиозная, управленческая, военная, научная и экономическая. Всегда должно быть несколько центров. За Ираном будущее, а поскольку Саудовской Аравии остается не очень много шансов сохраниться (если не случится чуда), Турция имеет все шансы надорваться, то наш фаворит… Египет. Он должен быть достаточно сильным, чтобы не дать раздробить арабский мир и взять его под управленческий контроль Британии, но и не достаточно сильным, чтобы задавить Иран и стать новым центром.

| Источник — aurora.network |

На пленарной сессии 22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». По сообщению МИД Узбекистана, опубликованному по данному событию на следующий день, отмечается, что документ, проект которого был разработан Узбекистаном совместно с соседними государствами Центральной Азии, единогласно поддержан всеми государствами-членами ООН.

Без всякого сомнения, это событие можно охарактеризовать как историческое не только для стран Центральной Азии. Если глубоко вникнуть в смысл резолюции, то сложно переоценить ее значение в более широком, международном контексте.

С концептуальной точки зрения принятие резолюции ознаменовало новый этап в истории стран Центральной Азии, трансформирующейся в единый консолидированный регион. Более того, впервые за годы независимости центральноазиатские государства подтвердили способность не только совместно решать общие региональные проблемы, но и обеспечить благополучие и процветание многомиллионного населения региона.

Значение для Узбекистана

Впервые инициатива по принятию такого рода документа была выдвинута Президентом Ш.М.Мирзиёевым на 72-й сессии ГА ООН в сентябре 2017 года. Заявив в своем выступлении в Нью-Йорке об организации Международной конференции по Центральной Азии в Самарканде в ноябре 2017 года, лидер Узбекистана предложил разработать по ее итогам резолюцию ООН в поддержку усилий стран Центральной Азии по обеспечению безопасности и укреплению регионального сотрудничества.

Принятие резолюции стало не только свидетельством реализации инициативы Узбекистана, но и подтверждением международного признания и поддержки новой региональной политики Ташкента.

Причина этого проста и объективна: «наша главная цель, — как подчеркнул Президент Ш.М.Мирзиёев на Самаркандской конференции, — общими усилиями превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый и процветающий регион».

Узбекистан находит полное понимание и поддержку всех партнеров, начиная от стран ближнего и дальнего зарубежья до авторитетных международных организаций. В мировом сообществе есть четкое понимание того, что современная политика Узбекистана нацелена на полное раскрытие потенциала страны в регионе, но это не делается против интересов кого-либо или чего-либо. Курс внешней политики Ш.Мирзиёева открывает путь к развитию всего региона.

Значение для Центральной Азии

Страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан — не только активно поддержали инициативу Узбекистана, но и выступили соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В документе отражена взаимная поддержка инициатив центральноазиатских государств, ставших существенным практическим вкладом в укрепление региональной безопасности и обеспечение устойчивого развития.

В частности, в резолюции отмечены итоги прений в Совете Безопасности по Афганистану в январе 2018 года в период председательства Казахстана в СБ ООН, а также регулярное проведение в Кыргызстане Всемирных игр кочевников. Подчеркнуты результаты международной конференции по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, проведенной в Таджикистане в мае 2018 года. Страны региона приветствовали проведение саммита глав государств Международного фонда спасения Арала в Туркменистане в 2018 году. Выражена поддержка инициативе Узбекистана по ежегодному созыву консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии.

По сути, резолюция стала консолидированным ответом центральноазиатских государств, как на общерегиональные проблемы, так и на вызовы и угрозы глобализации. Более того, страны Центральной Азии существенно усилили свою роль в качестве самостоятельных субъектов системы международных отношений, способных сообща нести ответственность за настоящее и будущее региона.

Такая позитивная динамика в Центральной Азии является беспрецедентной за все годы независимого развития стран региона, которые сегодня вышли на качественно новый уровень регионального сотрудничества. С чем это связано?

Во-первых, с объективными историческими условиями, сложившимися после развала Советского Союза. Г осударства Центральной Азии обрели независимость в период распада биполярного миропорядка, сопряженного с возникновением новых вызовов и угроз стабильности, усилением геополитического соперничества, эскалацией вооруженного противостояния в соседних регионах. Более того, ситуация безопасности в регионе осложнялась тяжелым бременем внутренних политических, социально- экономических, идеологических и других проблем, с которыми сталкивались страны Центральной Азии в 90-е и последующие годы.

В тот период только приобретшие независимость страны Центральной Азии были заняты злободневными вопросами государственного строительства, поисками самоидентичности в глобальном мире. Практически все государства региона, не имея опыта, как во внутренней, так и внешней политике, были вынуждены сконцентрироваться, в первую очередь, на собственных проблемах, а также наиболее острых угрозах региональной безопасности.

В частности, американского эксперта С.Корнелла, в течение 25 лет Узбекистан играл очень важную роль в Центральной Азии. С первых годов независимости страна занимала твердую позицию в отношении радикализма и экстремистских идеологий, вела сильную политику, нацеленную на недопущение распространения экстремисткой идеологии в регионе.4

Глубоко осознавая общность интересов и судеб народов Центральной Азии, а также неделимость безопасности Узбекистан всегда исходил и исходит из приоритетности обеспечения региональной безопасности как важного фактора для развития. В этом контексте неслучайными являются слова Президента Ш.М.Мирзиёев о том, что «в самые сложные периоды новейшей истории в нашем регионе, в отличие от многих других, удалось сохранить мир и стабильность, избежать перерастания локальных конфликтов в крупное межгосударственное противостояние».

Благодаря этому, в государствах Центральной Азии сформировались и укрепились политические системы и институты государственной власти, выработаны и реализуются собственные модели и концепции национального развития. По мере интеграции в систему международных отношений центральноазиатские страны накопили опыт выстраивания внешней политики, требующей в условиях глобализации по-новому взглянуть на стратегические перспективы и преимущества регионального сотрудничества.

Во-вторых, новой региональной политикой Узбекистана в Центральной Азии. Как отмечает директор Центра исследований Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО А.Казанцев, Узбекистан показал достаточно серьезный потенциал в разрешении региональных конфликтов. За последние два года Президент Ш.Мирзиёев с нуля успел разрулить все проблемы, которые существовали в Центральной Азии, тем самым заложив основы для решения проблем регионального характера.

Сегодня страны Центральной Азии проявляют твердую готовность к конструктивным изменениям в двух- и многосторонних отношениях. Государства региона как никогда сконцентрированы на консолидации усилий по повышению своей конкурентоспособности на мировой арене и укреплению международно-политической субъектности всего региона.

Значение для мирового сообщества

Принятие резолюции ООН по Центральной Азии — беспрецедентное событие в новейшей истории государств региона, так как ее единогласно поддержали страны практически всех континентов мира — Австралии, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Европы. По заявлению МИД Узбекистана, в консультациях по проработке документа активно и конструктивно участвовали все ведущие государства-партнеры стран Центральной Азии, включая Россию, КНР, США и ЕС.

Фактически, мировое сообщество выразило твердую, безусловную поддержку усилиям стран Центральной Азии по углублению регионального сотрудничества, являющегося одним из важнейших факторов стабильности и развития государств региона.

Сегодня уже не оспаривается тот факт, что безопасность Центральной Азии — неотъемлемая часть глобальной безопасности. В условиях, когда в ряде регионов мира сохраняются напряженность и конфликты, стратегические перспективы регионального сотрудничества в Центральной Азии приобретают особое значение для международной безопасности. Растущие неопределенность, турбулентность и дисбалансы в глобальной экономике требуют от государств региона более тесного, скоординированного взаимодействия для поиска путей и реализации общих проектов совместного развития.

В регионе и за его пределами есть четкое осознание того, что только стабильные, динамично развивающиеся и процветающие центральноазиатские государства могут стать привлекательными, конструктивными и долгосрочными партнерами международного сообщества. Это — аксиома! Если страны региона будут успешными в этом направлении, то Центральная Азия может «стать геополитической лабораторией стабильности и мира в Евразии».

В целом, резолюция ООН, без всякого преувеличения, ознаменовала вступление стран Центральной Азии в новую эпоху межгосударственных отношений. Центральноазиатские государства однозначно сделали ставку на региональное сотрудничество и получили поддержку всего мирового сообщества.

Сегодня есть все основания говорить о том, что такие изменения побудили международных партнеров принципиально пересмотреть свои подходы к Центральной Азии. Это вселяет надежду и уверенность в безопасности, развитии и процветании стратегически важного региона, находящегося в самом сердце обширного пространства Евразии.

Мероприятие организовано Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан при поддержке ПРООН и посольства Великобритании в Узбекистане.

Главная цель семинара — обсуждение развития административной реформы в Узбекистане, изучение зарубежных практик совершенствования государственной службы на примере Южной Кореи, Евросоюза и Казахстана, роли государственных служащих в обществе, а также формирование рекомендаций для дальнейшего развития профессиональной государственной службы в Узбекистане.

В рамках мероприятия прошло обсуждение проекта Закона «О государственной службе», где присутствующими были озвучены основные положения и принципы нормативного документа, публичное обсуждение которого завершилось 5 июня этого года.

В ходе запланированных трех панельных дискуссий, на которых участники семинара обсудили вопросы правого статуса, систему карьеры и компетенции, а также оценки эффективности государственных служащих.

Всего на семинаре выступили 15 спикеров, среди которых министр юстиции Республики Узбекистан Руслан Давлетов, председатель Агентства Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулиева, заместитель начальника управления Министерства по управлению персоналом Республики Корея Цой Менг Джин, главный специалист МОТ по делам занятости Михаил Пушкин и глава Делегации Евросоюза в Узбекистане Эдуардс Стрипрайс.

Проведение такого рода мероприятий позволит выработать правильный вектор развития административной реформы в Узбекистане, создать достойные условия труда для госслужащих, внедрить эффективные инструменты оценки труда и повысить привлекательность государственной службы, — отметил министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев.

В Университете ИНХА в Ташкенте состоялась конференция Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана #MITCROADMAP2018.

В ходе мероприятия были обсуждены важные пункты «Дорожной карты» по кардинальному совершенствованию системы информационных технологий и коммуникаций на 2018-2019 годы, проблемы и перспективы развития ICT-отрасли, IT-образования, взаимодействие государства и бизнеса.

О настоящем и будущем ICT-сферы Узбекистана рассказал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев. Он представил участникам конференции новый фирменный стиль Министерства, озвучил название нового Интернет-канала, посвященного IT-технологиям, а также презентовал новую стратегию развития системы «Электронное правительство» — SMART Government Uzbekistan («Умное правительство Узбекистана»).

Глава АК «Узбектелеком» Фарход Розиев проинформировал общественность о том, каким путем пойдет национальный оператор к своей трансформации. Достижение этой цели он подкрепил 7- месячным планом реализации важных и долгожданных проектов, таких как расширение международного Интернет-узла в 10 раз.

Немаловажная роль на конференции была отведена сектору

IT-образования. В этом контексте ректор Университета ИНХА г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев рассказал о том, как подготовить инновационное поколение, озвучил решение проблемы дорогостоящих контрактов в Университете Инха в г. Ташкенте. Другие спикеры, в числе которых директор Mirzo Ulugbek Innovation Center Фарход Ибрагимов, председатель Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT) Хикмат Абдурахманов, а также консультант Мининфокома по разработке законодательства, руководитель российской почты (1999-2004 гг.) Евгений Биргер представили свои решения по совершенствованию ICT-индустрии. На повестке дня их выступлений стояли вопросы создания коворкинг-центров по стране, увеличения экспорта IT-услуг с помощью резидентов Mirzo Ulugbek Innovation Center, которых уже 319.

Число участников конференции превысило 400 человек. Среди гостей – представители дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, министерств, ведомств, бизнес-сообщества, мобильные операторы, интернет-провайдеры, резиденты Mirzo Ulugbek Innovtion Center, одаренные студенты Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий и Университета Инха в г. Ташкенте. Нельзя не отметить активное участие представителей общественности – журналистов, специалистов сферы, а также других неравнодушных граждан страны, зарегистрировавшихся на специально созданной странице на сайте Мининфокома.

Отдельного внимания заслуживала сессия вопросов-ответов. В ходе нее спикеры подробно ответили на все вопросы, волнующие собравшихся и граждан страны в целом.

Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий в углублении демократических реформ и модернизации страны определены в качестве приоритетов Стратегии действий.

В этой связи важными задачами являются дальнейшее расширение полномочий парламента в вопросах внутренней и внешней политики, усиление парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти и коренное повышение качества законотворчества.

Данные аспекты обсуждены в ходе международного «круглого стола» на тему «Законотворчество и парламентский контроль в условиях демократизации и модернизации политической системы: опыт Узбекистана» с участием депутатов Законодательной палаты, членов Сената Олий Мажлиса, зарубежных парламентариев и экспертов, практиков, ответственных работников министерств и ведомств, представителей общественных организаций, политических партий.

За «круглым столом» раскрыты суть и содержание Стратегии действий, значение и результаты предпринятых мер по совершенствованию законотворческой работы, повышению эффективности парламентского контроля в условиях модернизации политической системы.

— Сегодня Узбекистан переживает период активных реформ, — говорит заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Сарвар Отамуратов. — Это требует интенсивного и эффективного законотворчества, повышения требований к качеству законов, механизмам его реализации. Важно модернизировать сам процесс создания закона, процедуры выработки его первоначальной концепции, обеспечить всемерный учет мнений и интересов разных социальных групп и слоев, способность будущего закона адаптироваться к действующей правовой системе. Глава нашего государства в Послании парламенту подчеркнул: «Все мы должны хорошо осознавать: единственным источником и автором закона должен быть народ». Несомненно, законодательство должно стать важным и эффективным инструментом государственного управления. Своевременность, полнота и точность законодательных решений становятся во многом определяющими факторами развития экономики, политического, социального и духовного развития страны.

В Узбекистане формируются прочные законодательные основы и организационно-институциональные возможности для последовательного усиления роли парламента в государственном и общественном строительстве. Принято свыше десяти законов, составивших правовую базу парламентской деятельности. Среди них законы «О парламентском контроле», «О нормативно-правовых актах» в новой редакции и другие. Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с членами парламента 12 июля 2017 года подчеркнул необходимость превращения парламента страны в подлинную школу демократии, инициатора и основного исполнителя реформ. Уже в декабре 2017 года в первом в истории страны Послании Президента Олий Мажлису были определены важнейшие и актуальные задачи парламента, открыта широкая дорога для больших преобразований в общественно-политической жизни страны. В целях предотвращения принятия «мертвых законов», не влияющих на правоприменительную практику и не имеющих механизмов исполнения, поставлена задача разработать и реализовать Концепцию совершенствования законотворчества и нормотворчества. В ней необходимо учесть, что мнения и предложения по законопроекту должны поступать непосредственно от граждан.

— К разработке Концепции совершенствования законотворчества и нормотворчества сегодня привлечены не только парламентарии, но и ученые, представители международных организаций, эксперты, — говорит директор Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Рахим Хакимов. — Ее проект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.uz. Существует ряд проблем, которые необходимо решить. Это преобладание подзаконных актов в регулировании общественных отношений, устарелость законодательной техники, недостаточность внедрения в процесс современных моделей, к примеру, «умного регулирования», принципов, форм и методов нормотворчества, ИКТ. Изучение международного опыта позволяет выработать эффективную модель нормотворчества.

За «круглым столом» шел разговор о важности широкого обсуждения законопроектов на всех стадиях работы, новых формах и механизмах парламентского контроля, активизации политических партий в изучении насущных проблем общества, дальнейшем расширении участия граждан, институтов гражданского общества в процессе законотворчества.

Проведен сопоставительный анализ передовой зарубежной практики, в частности, опыт организации парламентского контроля в США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и других странах, месте политических партий в системе государственного управления.

— Наши страны активно сотрудничают на протяжении 25 лет, в том числе в деле совершенствования законотворчества, — говорит государственный министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане. — Японские эксперты участвовали в подготовке проектов закона «Об административных процедурах» и Кодекса об административном судопроизводстве, принятых в январе 2018 года. Они прежде всего будут способствовать либерализации экономики страны и привлечению иностранных инвестиций. Мы и дальше намерены углублять партнерство. Изучение передового зарубежного опыта играет важную роль в усилении позиций парламента Узбекистана.

— Реформы, инициированные Президентом Шавкатом Мирзиёевым, на наших глазах приобретают системность и нарастающую динамику, — говорит региональный уполномоченный представитель Фонда имени К. Аденауэра по Центральной Азии Томас Кунце. — Они охватывают все сферы жизни современного Узбекистана: экономику, социальную, политическую систему и культуру. Все прекрасно понимают, что от успеха реформ в Узбекистане зависит не только развитие и процветание вашей страны, но и стабильное и безопасное будущее всего региона Центральной Азии в целом. Мы видим, что руководство Узбекистана в рамках комплексного реформирования всех сфер государственного управления уделяет особое внимание повышению роли и значения парламента в жизни страны. «Круглый стол» стал хорошей площадкой для активного и креативного обсуждения важных аспектов совершенствования законотворческого процесса и парламентского контроля в условиях демократизации и модернизации политической системы в республике с учетом собственной практики и зарубежного опыта. Наш фонд готов поддержать Узбекистан в этом направлении.

Участники «круглого стола» выработали предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию законотворческой деятельности и парламентского контроля в стране.

Новые санкции США в отношении турецких министров не имеют прямой экономической направленности, однако даже они повлекли за собой дальнейшее падение турецкой лиры. Инфляция в стране растет, инвесторы опасаются новых штрафных мер, а американское правительство собирается запретить своим представителям одобрять кредиты для Турции. Все это может в итоге привести к серьезным последствиям для Анкары, вплоть до государственного банкротства, пишет немецкая газета Die Welt.

Новый рубеж преодолен: в среду вечером доллар впервые достиг стоимости выше пяти турецких лир — так мало турецкая валюта не стоила еще никогда с 2005 года, когда она пришла на смену старой. В четверг падение лиры продолжилось. Непосредственной причиной этого стали санкции американского правительства против двух турецких министров, поясняет издание.

В экономическом плане эти штрафные меры не имеют особого действия, однако они представляют собой разрушительный знак: очевидно, США готовы к развитию конфликта с партнером по НАТО, уверяет немецкая газета. Кроме того, Вашингтон подготавливает новые санкции.

Из-за этого турецкая валюта уже сейчас стремительно падает в цене. Если же президент Эрдоган не пойдет на уступки, будут введены дополнительные штрафные меры, и тогда последствия станут еще более драматичными — «вплоть до государственного банкротства», убежден автор статьи.

Только что введенные санкции предусматривают замораживание имущества министра юстиции и министра внутренних дел Турции в США, а также запрет для граждан США на совершение каких-либо деловых операций с указанными турецкими чиновниками. По данным Белого дома, оба министра играли ведущую роль в задержании пастора Брансона, который уже свыше 20 лет живет в Турции и был взят под стражу после неудавшейся попытки переворота в 2016 году.

В США Брансона считают заложником Турции. Президент Трамп недавно продемонстрировал решительное намерение освободить пастора и объявил о жестких санкциях в отношении Турции, но пока что они еще не вступили в силу.

Тем не менее даже уже введенные санкции имеют эффект: лира, которая с начала года потеряла четверть своей стоимости, продолжает терять в цене. Инвесторы опасаются, что вскоре последуют новые санкции, потому что не похоже, чтобы хотя бы одно из государств было готово пойти на компромисс.

Как сообщается в статье, комитет сената США по международным отношениям уже принял закон, который запретит представителям США одобрять кредиты для Турции во Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития. Для Анкары это станет тяжелым ударом, потому что страна относится к числу крупнейших заемщиков этих институтов, отмечает издание. Так, в прошлом году Турция взяла в Европейском банке реконструкции и развития самый крупный кредит, составивший $1,8 млрд.

Блокирование новых кредитов для Турции сначала должно быть принято в сенате и одобрено президентом, но даже перспектива такого развития сейчас приводит к краху турецкой валюты. Лира и без того уже довольно слаба и на протяжении двух лет теряет стоимость, с середины 2016 года снижение составило свыше 40%.

Причина этого заключается в том, что после неудачной попытки переворота правительство и Центробанк интенсивно вливали средства в экономику для предотвращения рецессии. Кризис удалось предотвратить, в экономике произошел активный рост, темп которого достиг 7%, однако в то же время образовался кредитный пузырь и стремительно прогрессирующая инфляция. Сейчас эти проблемы признают даже официальные инстанции. По данным Центробанка, годовой уровень инфляции повысился с 8,4 до 13,4%. В июне этот показатель повысился до 15,4%, а в июле — до 16%, отмечает издание. При этом основная процентная ставка составляет 17,75%, и президент Эрдоган всеми силами препятствует ее повышению. Это означает, что иностранные инвесторы после спада инфляции получат лишь минимальные доходы от ценных бумаг, поэтому они отзывают свои капиталы, поясняет автор статьи.

Как подчеркивает Die Welt, ни одна другая страна в мире так сильно не зависит от иностранного капитала, как Турция. За время правления Эрдогана эта зависимость постоянно только возрастала. Страна импортирует больше, чем экспортирует. Это самое уязвимое место для Турции, и американское правительство явно сознательно его использует, уверен немецкий журналист. Санкции сената нацелены именно на приток капитала в страну, и, если так будет продолжаться и дальше, дело может не ограничиться простым обесцениванием турецкой лиры.

По мнению экспертов, санкции повышают риск кризиса расчетного баланса Турции. В результате дело может дойти до банкротства и невыплаты платежей, возможно, даже со стороны государства. Банки окажутся в тяжелом положении, и люди потеряют свои сбережения.

Однако неужели США действительно нужно, чтобы их партнер по НАТО оказался в таком кризисе? По версии некоторых экспертов Европейского совета, именно эти соображения заставляют США медлить: на кону стоит столь многое, что у Турции есть психологическое преимущество. Это дает Эрдогану возможность выступать в конфликте более уверенно, чем в действительности позволяет его реальное положение, считает корреспондент издания. В прошлом отношения между двумя государствами всегда развивались именно так — в конце концов, США не хотят уничтожать своих партнеров. Вопрос лишь в том, не изменится ли ситуация теперь, когда американским президентом стал Дональд Трамп, заключает Die Welt.

| Источник — ИноТВ |

Турецкий гамбит имени Эрдогана

Михаил Хазин

В любой достаточно устойчивой системе, которая существует много времени, появляются уникальные подсистемы, которые ровно под нее заточены. Классический пример — это разного рода уникальные виды организмов, которые встраивались в процессе эволюции в крайне узкие экологические ниши и могут существовать только до тех пор, пока эти ниши существуют. Эволюция уже не для них — слишком велик порог, который разделяет реальный мир и то место, в котором они находятся.

В качестве примера можно привести какие-нибудь микроорганизмы, живущие в текущих действующих вулканах, горячих ручьях. Да, у них нет конкуренции, поскольку при такой температуре больше никто жить не может, но если вдруг вулкан потухнет, то выжить у них шансов нет. Поскольку эволюционный путь перехода к нормальному энергообеспечению требует очень большого времени — а температура ручья упадет практически мгновенно. Именно так, кстати, вымерли динозавры: они слишком зависели от теплого климата. А вот млекопитающие, для которых климат был вовсе не так важен, вполне себе эволюционировали.

В экономике ситуация, в общем, похожая. Если экономика какой-то страны достаточно диверсифицирована, то, конечно, уровень жизни населения там может быть и не такой высокий, как в некоторых других странах (в том числе и потому, что поддержка диверсификации обычно требует дополнительных ресурсов), но зато если что-то случится (монументальное по своему масштабу), то страны с излишне специализированной экономикой рухнут (и чем более сильный катаклизм, тем больше стран рухнет), а вот наличие диверсификации дает ресурс, за счет которого можно не просто перестроиться под новые условия, но и даже, возможно, поучаствовать в написании новых правил.

Типичный пример специализированных стран — страны Прибалтики и, скажем, Болгария, которые были полностью ориентированы на спрос из СССР. И, соответственно, как только этот источник исчез, они рухнули, причем до состояния тотальной экономической катастрофы. Кто сегодня помнит про то, что в 70-е годы промышленность Болгарии была больше, чем Греции и Турции вместе взятых? Кто помнит про промышленный город Рига? И что этим странам делать в нынешней ситуации — совершенно непонятно, можно ли им вообще помочь, не выделяя для этого специальный ресурс.

Но есть и более крупные страны, которые стали заложниками существующей бреттон-вудской системы, построенной на долларе. И среди них есть довольно большие, например, есть серьезный вопрос, как будет по мере падения мирового спроса чувствовать себя Китай. Да и США слишком сильно подсели на наркотическую иглу долларовой эмиссии. Впрочем, сегодня не про них. Сегодня про Турцию.

Турция очень качественно встроилась в «Западную» систему разделения труда (которая после 1991 года стала мировой), получив довольно большие внешние рынки, прежде всего, в Евросоюзе. Внешние — это важно, держать высокий уровень жизни населения и развитую экономику на основе внутренних рынков Турция не может, населения недостаточно. Но вот удержать внешние рынки в случае экономических катаклизмов Турция не сможет и это стало ясно после того, как ее достаточно откровенно «кинули» в части вступления в ЕС. Вот страны Восточной Европы — да, свои в доску. А Турция — ни-ни!

И дело даже могло бы и не доходить до развала ЕС (хотя уже дошло), поскольку просто ужесточение правил экспорта турецкой продукции ставит экономику этой страны перед крайне серьезными проблемами. Ей категорически необходимы внешние рынки. И, поскольку в Турции есть серьезные национальные элиты, пусть они между собой и грызутся достаточно жестко, этот вопрос они поставили вполне серьезно.

Идей было много: от восстановления Османской империи до реинкарнации «тюркского мира», или, если хотите, Тюркского каганата. И вот тут выяснилось много нового и интересного. В части каганата проблемы начались сразу же: различные тюркские страны и территории вписаны в свои экономические структуры и довольно быстро стало понятно, что отказываться от локальных преимуществ ради «тюркской дружбы» нужно сразу, а вот преимуществу будут «когда-нибудь». Такой момент местные элиты могут и не пережить (как наши бактерии на вулкане), а потому они этой идеи и не поддержали.

Против Османской империи выступили сразу две силы. Первая — политический Ислам, который хорошо помнил свой статус в Османской империи (министерство — оно и есть министерство). А вот вторая… На тот момент, когда Турция начала будировать этот проект это было не очень понятно, зато стало понятно после брекзита. Британии нужна валютная зона и она вполне себе нацелилась на арабский мир (я об этом не так давно писал). А если говорить о совокупном ресурсе, то у Британии, все-таки, он пока повыше будет, чем у Турции. В общем, не срослось.

То есть, получается, что создать себе рынки на собственной основе не получается, старая (ЕС) трещит по всем швам, что остается? А остается Евразийский союз. Но войти в него сразу — это значит создать себе ситуацию аналогично той, которая была у тюркских стран в отношение «тюркского мира»: проигрыш от потери рынков ЕС сразу, а потенциальный выигрыш где-то вдали. Но и терпеть дольше нельзя: правила в альтернативной Западу системе, которая уже явно складывается, уже как-то, худо-бедно, пишутся, более того, судя по встрече «на Эльбе», то есть, я хотел сказать, в Хельсинки, этот процесс даже, в общем, признан, нужно срочно туда встраиваться, чтобы быть в числе учредителей. Которые получают некоторые дополнительные бонусы просто по факту своего существования.

И Турция, что характерно, придумала ход! Вполне нормальный и разумный: вступить в БРИКС! Да, это не Евразийский Союз, но уже и не НАТО. Ругать ее за это никак нельзя (Китай, Индия, Бразилия! — приличные же страны, даже с точки зрения США), демонстративный шаг сделан, можно пытаться разбираться с потенциальными бонусами. ну а следующий шаг, как понятно, вход в Евразийский Союз, но уже с некоторыми дополнительными бонусами (и как самая крупная, после России, экономика, и как первая страна, которая не была в составе СССР). Тут, правда, есть некоторые конкуренты (кто сказал Япония?), но они пока явно отстают…

Все вышесказанное, конечно, только рассуждения. Но, с учетом того, что их базовую часть я описывал еще 15 лет назад, можно заподозрить, что некая рациональная мысль в них есть. Тем более, что тогда еще не было ни БРИКСа, ни БРИКа, а была только логика. Которая и осталась.

| Источник — iarex.ru |

Какую игру ведет Трамп с проектом «арабского НАТО»?

Какую игру ведет Трамп с проектом «арабского НАТО»?

США, вероятно, работают над проектом альянса нескольких дружественных им ближневосточных стран для противодействия военному экспансионизму Ирана и терроризму.

Atlantico, Франция

04.08.2018

Жан-Сильвестр Монгренье (Jean-Sylvestre Mongrenier)

«Атлантико»: США, вероятно, работают над проектом альянса нескольких дружественных им ближневосточных стран для противодействия военному экспансионизму Ирана и терроризму. Он может включать в себя Египет, Иорданию, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Катар. В этой перспективе Пентагон готовит саммит, который должен пройти 12 и 13 октября этого года. Но есть ли у такого альянса шансы на успех? Что может поставить проект под угрозу?

Жан-Сильвестр Монгренье: Хотя все эти страны являются арабскими и суннитскими, речь идет об очень разнородной группе. Иордания тесно связана со странами Персидского залива и в частности получает помощь от Саудовской Аравии и ОАЭ. Кстати говоря, именно король Иордании первым заговорил в 2004 году о «шиитском полумесяце» и привлек внимание к иранской угрозе. Египет сложно заподозрить в особой любви к Ирану, но эта страна находится на стыке Африки и Ближнего Востока: ее дипломатия обращена одновременно в сторону Магриба (ситуация в Ливии), востока Африки и Газы с палестинскими территориями (ХАМАС считается врагом), не говоря уже о ситуации внутри страны (Синай). Египет участвует в арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене, однако он занимает осторожную позицию на счет этой операции. В любом случае, включение Египта в арабский альянс могло бы стать фактором равновесия, поскольку вес Саудовской Аравии в Совете сотрудничества государств Персидского залива вызывает у эмиратов опасения насчет сателлизации. Кроме того, угрозы для Баб-эль-Мандебского пролива и, следовательно, Суэцкого канала, напрямую касаются Египта.

Со многих точек зрения сдерживание иранско-шиитских амбиций и, следовательно, усилия по созданию военного альянса арабских стран перекладываются на членов Совета. Подрыв этих монархий шиитским джихадизмом или какой-либо формой гибридной войны, а также закрытие Ормузского пролива (по этому геостратегическому пути идет 30% всего мирового экспорта нефти) перевернули бы региональное и глобальное равновесие. Совет был сформирован в 1981 голу в ответ на угрозу для свободной навигации через Ормузский пролив со стороны исламской революции и должен был стать военно-политическим альянсом. Как бы то ни было, темные игры Катара, которые привели к блокаде с 5 июня 2017 года, дают представление об отсутствии единства в Совете. Помимо Катара определенные связи с Ираном есть также у Кувейта и Омана. В то же время Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн выражают стремление сдержать иранско-шиитский империализм. Геополитический анализ указывает на необходимость дифференцированного подхода.

В силу своей территории, демографического веса, запасов нефти и роли в ОПЕК Саудовская Аравия заслуживает большого внимания, тем более что вдохновленный успехами ОАЭ Мухаммад ибн Салман объявил масштабную программу модернизации. Хотя этому ваххабитскому «халифату» действительно важно отойти от прошлого, подобная трансформация несет в себе значительные риски. В то же время Западу стоило бы по-новому взглянуть на политику ОАЭ, диверсификацию их экономики, готовность участвовать в борьбе с терроризмом и иранско-шиитскими притязаниями. Их участие в операции в Йемене тоже заслуживает большего внимания. Не стоит недооценивать геополитическую значимость этой страны, которая расположена по соседству с суннитскими монархиями и торговыми путями между Европой и Азией. ОАЭ предвидят открытый конфликт с Ираном и проецируют влияние за пределами Персидского залива, чтобы разжать иранскую хватку в Аденском заливе и Ормузском проливе. Наследный принц Мухаммад ибн Зайд выработал общую стратегию, и ОАЭ представляют собой опорный пункт для борьбы с иранской угрозой.

— Не может ли этот альянс обострить разногласия в регионе и усилить раскол между Ираном и другими странами, как отметил один иранский дипломат в беседе с агентством «Рейтер»?

— Разве можно позволить стражам революции сеять хаос во всей северной части Ближнего Востока и безучастно ждать, что все разрешится само собой? Не нужно путать причину и следствия! В Европе иранский вопрос воспринимается исключительно со стороны ядерной программы, однако тут необходим глобальный подход. Наблюдатель не может не заметить реалий иранско-шиитского экспансионизма, нанесенный им ущерб и угрозу с его стороны. Прежде всего, нужно рассмотреть все в перспективе. Шиитская революция 1979 года и приход к власти имама Хомейни стали причиной сильнейшего беспорядка на Ближнем Востоке, который только обострило советское вмешательство в Афганистане в конце того же года. С тех пор исламистскую волну бросает из стороны в сторону по региону: суннитский и шиитский джихадизм подпитывают друг друга.

Хотя война 1980-1988 годов истощила панисламистскую сторону идеологии Хомейни, с тех пор ей на смену пришел иранско-шиитский синтез, укоренившийся в персидской нации. Верховный лидер Али Хоменеи и стражи революции поставили перед собой целью доминирование на Ближнем Востоке, от Каспийского моря и Персидского залива до Средиземного моря с возможными последствиями для Северной Африки и Западного Средиземноморья. Все знают, какую угрозу для Израиля представляет экспансионизм Тегерана и формирование шиитской оси на Ближнем Востоке. Военные позиции Тегерана поблизости от северных границ еврейского государства уже стали реальностью, с которой Россия не может или не хочет ничего сделать, хотя и признает ее (см. заявления российского посла в Израиле Анатолия Викторова о нереалистичности израильских требований). Суннитские арабские режимы тоже под угрозой. Стражи революции заявляют, что контролируют четыре арабских столицы: Багдад, Дамаск, Бейрут и Сану. Это не пустые слова.

Вопрос Йемена в свою очередь зачастую обсуждается исключительно под гуманитарным углом. Отчасти геополитическая ситуация, безусловно, объясняется грузом прошлого (марксистский режим на юге Йемена), поддержкой Саддама Хусейна во время вторжения в Кувейт в 1990 году и запоздалым объединением (1991) раздробленной в географическом и племенном плане страны. Как бы то ни было, гражданская война вышла на новый уровень из-за поддержки, которую оказал Иран хуситским мятежникам на северо-западе страны. Взятие Саны и изгнание законного правительства в 2014 году привели к вмешательству арабской коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби (март 2015 года). Поставка иранских баллистических ракет мятежникам (в нарушение эмбарго ООН) и их применение против Саудовской Аравии могут лишь затянуть конфликт. Хуситы становятся вспомогательными силами Ирана в его планах регионального доминирования по соседству с монархиями Персидского залива. У этого геополитического вопроса также есть значимая международная сторона: главный морской путь из Европы в Азию проходит через Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив. Командующий силами «Эль-Кудс» генерал Касем Сулеймани создает угрозу для Ормузского пролива, тогда как хуситы уже устроили нападение на саудовский танкер в Аденском заливе (июль 2018 года).

— Разве проект «Ближневосточного стратегического альянса» не говорит о стремлении США уйти из региона?

¬- Вопрос действительно в том, существует ли такое намерение среди американской политической, дипломатической и военной элиты. Дональд Трамп — не Америка. США — не деспотический режим в руках автократа. В любом случае, Белый дом никак не помогает разобраться в американской внешней политике, как на Ближнем Востоке, так и где-то еще.

В этой политике содержится множество противоречий, которые можно свести к трем пунктам. Во-первых, между разными заявлениями Дональда Трампа. Во-вторых, между словами Трампа и действиями США (альянсы сохраняются, и отхода нет). В-третьих, между мировоззрением Дональда Трампа и реальным положением дел (в мире сформировались взаимосвязи благодаря глобализации и развитию техники). Можно ли считать Дональда Трампа президентом, который занимается в первую очередь внутренними вопросами и выборами, оставляя администрации определенную автономию в дипломатии и оборонной политике? Быть может, время покажет, что президент США — великий демагог, который умеет льстить электорату и играть на народных страстях, проводя одновременно с этим проект переустройства альянсов (а не их ликвидации) и изменения правил мировой игры… Кто знает?

Что касается «Ближневосточного стратегического альянса», с учетом всего вышесказанного, формирование новых объединений в регионе представляется непростой задачей. Стоит вспомнить хотя бы провал багдадского пакта в период холодной войны, хотя, конечно, тот шел от Турции до Пакистана и представлял собой намного более разнородное и противоречивое образование, чем предложенный проект «арабской НАТО». В нынешних условиях иранско-шиитская угроза тоже представляется чем-то куда более срочным, чем коммунистическая угроза на Ближнем Востоке в 1950-х годах (тем более что арабский национализм тем времен искал решений и поддержки у Москвы). Иначе говоря, сейчас у большинства суннитских арабских режимов существуют схожие проблемы безопасности и представления. Оборонительный альянс режимов при поддержке США был бы осмысленным. Это не просто точка зрения.

Как бы то ни было, формирования альянса будет зависеть от активности участия США: необходим лидер, который бы вел за собой, вдохновлял, поддерживал равновесие между союзниками. Политика укрепления государств на геополитическом фронте и «разделения бремени» требует больших личных и коллективных инвестиций. В такой перспективе сохранение американского присутствия на северо-востоке Сирии станет проверкой готовности дать отпор действиям Ирана и оси Тегеран-Багдад-Дамаск-Бейрут. Нужно понимать, что Россия не сможет помешать Ирану закрепиться в Сирии. Без заявленного участия США в делах Сирии и региона не получится ни сформировать «арабское НАТО», ни оказать противодействие Ирану. Вообще, разве можно оставить без внимания Ближний Восток? Этот регион дает две пятых мировой добычи нефти и останется географическим центром мировой энергетики. Кроме того, он представляет собой перекресток между Европой и Азией: об этом свидетельствует морская составляющая «нового шелкового пути» Китая. Помимо стратегических соображений стоит задуматься о том, что представляет собой регион в нашей истории и коллективном сознании. Ближний Восток — мировой гордиев узел.

| Источник — Инопресса |

В Армении арестовали экс-президента Роберта Кочаряна, его обвиняют в свержении конституционного строя. Аналогичное обвинение предъявлено генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), гражданину Армении Юрию Хачатурову — он отпущен под залог. Эти обвинения — самые резонансные события в Армении после апрельской «бархатной революции». Они вызвали бурную реакцию не только в самой республике, но и за ее пределами. Происходящим очень недовольны и в России. «Лента.ру» выяснила, какие претензии имеет новая власть Армении к старым друзьям России и чем это может закончиться для Пашиняна и его команды.

Специальная следственная служба (ССС) Армении занимается уголовными делами, по которым проходят представители власти и силовики. В минувший четверг, 26 июля, сюда пришел особый гость — второй президент Армении, ныне топ-менеджер российской АФК «Система» Роберт Кочарян. Бывший глава государства проходил свидетелем по делу о беспорядках десятилетней давности, когда в марте 2008 года в результате столкновений полиции с демонстрантами в Ереване погибли десять человек и сотни пострадали. Тогда президентом был именно Кочарян; 9 апреля он передал власть следующему президенту Сержу Саргсяну.

У входа в здание ССС Кочаряна ждали журналисты, но высокопоставленный свидетель зашел в здание с черного хода, надеясь уйти точно так же незамеченным. Однако через несколько часов пресс-служба ССС распространила пресс-релиз с сообщением, что Роберту Кочаряну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя Армении.

Одновременно в эфире одного из местных телеканалов сам Кочарян давал развернутое интервью — утверждал, что обвинение смехотворно, является «политически мотивированным правовым сюрреализмом и плодом больного воображения». По его словам, на допросе ему первым делом сообщили, что он больше не свидетель, а обвиняемый. Бывший некогда всемогущим властителем Армении, второй президент выглядел откровенно подавленным, растерянным и то и дело сбивался с армянского на русский — смена статуса явно застала его врасплох.

Такого поворота мало кто ожидал. Впрочем, еще в июне армянские СМИ писали о том, что бывший командующий внутренними войсками Армении генерал-майор Григор Григорян дал против Кочаряна показания, сообщив, что десять лет назад он лично приказал открыть огонь по протестующим и что есть запись этого разговора.

Но это все же Роберт Кочарян… Такое жесткое решение было для всех неожиданностью. Еще более удивительным стало решение суда, оглашенное на следующий день: Роберт Кочарян отправляется под арест, в освобождении под залог отказано. В постсоветских странах ни разу не арестовывали президента, пусть и бывшего. Даже в майданной Украине Виктору Януковичу дали время собрать вещи и отбыть в безопасное место. Тем не менее в Армении это произошло — Роберт Кочарян в СИЗО.

Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявили аналогичные обвинения — статья 300.1 УК Армении «Свержение конституционного строя». Он явился на допрос в один день с Кочаряном и, в отличие от экс-президента, пообщался с журналистами — еще до того, как стало известно о смене статуса Кочаряна. Когда Хачатурова спросили, не боится ли он превратиться из свидетеля в обвиняемого, тот ответил просто: нет. На следующий день стало известно, что Юрий Хачатуров — тоже обвиняемый. Правда, генсека ОДКБ все же выпустили под залог в 10 тысяч долларов. Вслед за этим Армения инициировала процесс прекращения полномочий Хачатурова и смещения его с должности генерального секретаря ОДКБ.

Если суд признает Кочаряна и Хачатурова виновными, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

По этому делу проходит еще один бывший высокопоставленный армянский чиновник — военный Микаэл Арутюнян. В марте 2008 года при Роберте Кочаряне он был министром обороны Армении, а Юрий Хачатуров — его заместителем. Арутюнян объявлен в розыск и заочно арестован; по некоторым данным, он скрывается в России.

«Дело 1 марта» — расследование убийств, произошедших десять лет назад в Ереване. После напряженной борьбы за армянский «престол» между двумя основными кандидатами — первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и тогда еще премьер-министром Сержем Саргсяном — верх одержал последний, и не сказать чтобы чисто. Находившийся в оппозиции Тер-Петросян не признал итоги выборов и вывел на улицы своих сторонников — сотни тысяч человек. В отличие от последней, действительно «бархатной» революции, тот протест не был мирным. В те дни на улицах Еревана появились банды мародеров, посыпались сообщения о разбое, насилии…

Кульминация уличной активности пришлась именно на 1 марта, и ее остановили силой. Ранним утром силовики окружили площадь Свободы (центр Еревана), где ночевали протестующие, и растащили их кого куда. А днем начались столкновения оппозиции с полицией, в ход было пущено боевое оружие, внутренние войска республики были приведены в состояние повышенной готовности. В результате двое полицейских (служащие внутренних войск) и восемь гражданских лиц погибли, около двухсот человек получили различные, в том числе огнестрельные, ранения, а в Ереване был введен режим чрезвычайного положения.

С тех пор на протяжении десяти лет власти Армении во главе с Сержем Саргсяном «расследовали» «дело 1 марта». Периодически сообщалось об активизации расследования, о допросах 500 человек, создавались и закрывались парламентские комиссии по делу, но результатов не было. До сих пор неясно, кто вообще открыл огонь; был ли соответствующий приказ; если огонь открыли силовики — кто убил двоих полицейских; из какого оружия стреляли. Вопросов много, ответов — ноль, но факт остается фактом: за прошедшие десять лет следствие ни на миллиметр не приблизилось к раскрытию дела и выявлению виновных.

Между тем «дело 1 марта» — одна из наиболее чувствительных тем в армянском обществе и вечный козырь той оппозиции, которая три месяца назад стала в Армении властью. Раскрытие этого дела было в числе ключевых обещаний премьер-министра Никола Пашиняна. Пассивность прежних властей Армении и отсутствие каких-либо результатов давало повод утверждать, что «дело 1 марта» умышленно спускают на тормозах, чтобы уберечь реальных исполнителей и людей, отдавших расстрельный приказ. При этом не далее как в прошлом году Пашинян, будучи депутатом парламента Армении, открытым текстом обвинил в случившемся президента Сержа Саргсяна и его предшественника Роберта Кочаряна.

В Армении принято говорить, что по «делу 1 марта» никто так и не был наказан, но это не совсем так: несколько десятков человек проходили обвиняемыми по уголовным делам об организации беспорядков, неподчинении полиции, применении насилия в отношении представителей власти и так далее; одни получили условные сроки, другие — реальные. Нынешний премьер-министр Никол Пашинян тогда был сторонником Левона Тер-Петросяна и участвовал в уличных акциях. Его объявили в розыск, но не нашли, а через год он сдался сам и получил семь лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. Политик вышел на свободу в 2011 году по амнистии.

В результате получается, что в «деле 1 марта» так или иначе завязаны четыре главы Армении, и только один из них получил за это срок. Ему наверняка обидно, поэтому он более других мотивирован окончательно решить «мартовский вопрос».

Личное участие Пашиняна в событиях десятилетней давности дает повод предполагать, что арест Роберта Кочаряна, как и обвинения, предъявленные тогдашнему замминистра обороны Юрию Хачатурову, имеют не только правовые, но и личные мотивы. В открытом доступе слишком мало информации, чтобы с юридической точки зрения судить о том, насколько обоснованны выдвинутые обвинения. Но важно понимать, что Кочаряна и Хачатурова обвиняют не в убийстве десяти человек, а в свержении конституционного строя в Армении.

По версии следствия, 23 февраля 2008 года министр обороны Микаэл Арутюнян подписал секретный приказ №0038, который назывался «О выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим Армении». Этим приказом весь личный состав Вооруженных сил Армении переводился на казарменное положение, из отдельно отобранных военных создавались мобильные вооруженные группы.

Какие конкретные задачи перед ними ставились — не сообщается, но в тексте приказа есть формулировка «дестабилизирующие ситуацию политические силы» — так назвали сторонников Левона Тер-Петросяна. Полностью документ опубликован не был, но согласно материалам следствия, выдержки из которых опубликовала Специальная следственная служба, перевод армии на казарменное положение означал фактический ввод военного положения, что в тех условиях было запрещено конституцией.

Ответственность Роберта Кочаряна состоит в том, что он и был тем самым Верховным главнокомандующим, чьи задачи надлежало выполнять военным. Известно, что допрос Кочаряна был записан на видео, но его никто не видел, как не слышал и запись, которая якобы имеется у генерал-майора Григоряна (информацию о допросе генерал-майора позже официально опровергли в ССС, что делает позицию обвинения еще более уязвимой).

Существовавшие прежде комиссии по расследованию «дела 1 марта» прямой связи с Робертом Кочаряном не выявили; сведений о том, что он приказывал стрелять, подписывал приказ №0038 или давал прямое указание его составить, добыто не было.

В недавнем телеинтервью Роберт Кочарян заявил, что знал об этом приказе. По его версии, он, наоборот, поручил военной верхушке сделать все возможное, чтобы армия держалась на расстоянии от политики, а через два дня после этого министр обороны доложил, что именно с этой целью было решено перевести весь личный состав на казарменное положение — «чтобы не болтались без дела». Он отрицает, что Вооруженные силы Армении принимали хоть какое-то участие в столкновениях, утверждая, что разгоняли демонстрантов силами внутренних войск полиции.

Юрий Хачатуров во время тех событий совмещал должности замглавы Минобороны и командующего ереванским гарнизоном ВС Армении. Как именно он замешан в этом деле — не поясняется. В обвинении говорится, что Хачатуров в составе группы лиц участвовал в сговоре по свержению конституционного строя Армении.

Список подозреваемых и обвиняемых еще не закрыт. В том же интервью Роберт Кочарян намекнул, что вскоре все услышат имена и других фигурантов. Скобки экс-президент не раскрыл, сославшись на тайну следствия.