АГАСИЕВ ИКРАМ КЕРИМ ОГЛУ

АГАСИЕВ ИКРАМ КЕРИМ ОГЛУ

доктор исторических наук

И.К.Агасиев родился 18 октября 1963 года в с. Биледжик Шекинского района (Азербайджан). В 1988 году с отличием окончил «Исторический» факультет Волынского Государственного Университета имени Леси Украинки. В 1988-1992 годы работал на должности старшего научного сотрудника в Волынском краеведческом музее. В 1992-1995 годы, с успехом окончив очное отделение аспирантуры Волынского Государственного Университета, он работал в Красноярском Государственном Педагогическом Университете. В 1999 году в диссертационном совете Красноярского Государственного Педагогического Университета защитил кандидатскую диссертацию на тему «Немецкие колонии в Волынской губернии (конец XVIII века – до 1917 года)».

С 2003 года И.К. Агасиев работает в Институте Истории им. А. Бакиханова НАН Азербайджана.

До сегодняшнего дня является автором 95 научных работ в объеме 170 печатных листов, посвященных истории немецкого населения, из которых 31 опубликованы за рубежом. Выступал по исследуемой теме на 25 международных конференциях, проведенных в Азербайджане и за рубежом.

Член международного общества «Азербайджан-Германия»

На протяжении всего Х1Х века российские правители вели целенаправленную политику по переселению армян из Персии и других государств на исконные Азербайджанские территории. Такая политика привела к увеличению численности армян на Южном Кавказ, которых в начале ХХ века насчитывалось уже 1млн. 300 тысяч : из них 1 млн. составляли мигранты или потомки мигрантов(15,с.61). Искусственное увеличение численности армян создало проблемы для всех народов региона и в первую очередь для азербайджанцев, на землях которых армянские националисты мечтали создать армянское государство. Для осуществления этой сумасбродной идеи, так называемое «армянское национальное движение» не брезговало никакими средствами. Армяне своими врагами считали всех тех, кто выступал против их кровавой политики «высвобождения мест» для будущей «Великой Армении».

Анализ архивных документов периода 1905-1918 гг. дает основание сделать такой вывод, что в рассматриваемый исторический период жертвами армянских националистов наряду с азербайджанцами стали также и другие этнические группы, в том числе и немецкие колонисты.

Для справки отметим, что немецкие колонисты поселились в западных районах Азербайджана еще в 1819-ом году и образовали тут 2 колонии – Еленендорф (ныне г.Гёйгёль) и Анненфельд (ныне г. Шамкир). В последующие годы число немецких колоний увеличилось и в начале ХХ века в Азербайджане насчитывалось 8 немецких колоний, в которых проживало приблизительно 6 тыс. человек.

Начиная с 70-х годов ХIХ века царское правительство стало проводить политику ограничения «немецкого элемента» в России, и в особенности в приграничных губерниях. Поэтому немецкое население держалось на стороне от действий, которые могли быть расценены как антиправительственные. Неслучайно, в годы армяно–азербайджанского конфликта 1905-1907 гг. немецкие колонисты Кавказа заняли нейтральную позицию, стали вести ещё более замкнутый образ жизни, устраняясь по возможности от всякого соприкосновения с окружающим их местным населением. Однако, и такая позиция не спасла немцев от террористических актов армянских националистов, о чем свидетельствуют многочисленные документы относительно 1904-1907 годов (2,8)

В июне, июле, сентябре, декабре 1905 года немецкие колонисты Азербайджана неоднократно обращались с просьбой к официальным государственным органам, чтобы «они предприняли нужные меры против армянских преступников»(2, с.35, 104, 150)

Террористические акты армянских националистов были направлены не только против простого азербайджанского и немецкого населения, но и против тех представителей государственных властей, которые не только осуждали «армянский терроризм», но и предпринимали попытки искоренить это зло. Например, ярый враг армянских террористов, вице-губернатор Елизаветпольской губернии Андрей Филимонович Андреев был убит армянами в 04 июля 1904 года на своей даче в Гаджикенте. Покойник был похоронен в Еленендорфе, где обер-пастор колонии Маркус Миллер на траурной церемонии говорил о недопустимости терроризма, который забирает жизнь невинных людей. Исполняющий должность Елизаветпольского губернатора генерал – майор Флейшер, тоже немец по национальности, объявил благодарность обер-пастору М.Миллеру и всем колонистам за искреннее сочувствие к трагическому событию, за осуждение действий армянских террористов(1.л.80). Этот жест человеколюбия дорого обошелся немцам-лютеранам: 26 сентября 1905 года обер-пастор всех немецких колоний Южного Кавказа Маркус Миллер был зверски убит в Тифлисе членами армянской партии «Дашнакцутюн» (3, л.15).

Партия «Дашнакцутюн» нуждалась в финансовых средствах для осуществления террористических актов, и члены партии решали эту задачу любыми методами — шантажом, запугиванием деловых людей и вымоганием у них денежных средств. Например, житель колонии Еленендорф Яков Гурр имел завод по производству минеральных вод. На этом заводе наряду с немцами трудились также армяне. Один из работников армянской национальности – агент по продаже Гукасов поддерживал отношения с членами Елизаветпольского филиала революционной партии «Дашнакцутюн» и в июле 1907 года от имени заводского руководства провёл финансовую операцию, по которой завод Я.Гурра оказался должником перед партией «Дашнакцутюн». «За лето 1907 года Я.Гурр получил два письма от Елизаветпольского армянского комитета, где требовалось возвращение, якобы полученного заводом долга» (4.л.45).

Эти письма Я.Гурр представил уездному начальству и за это Елизаветпольская революционная партия «Дашнакцутюн» приговорила его к смертной казни.

Приговор партии был изложен в письме от 04 августа 1907 года, где поставлена печать партии «Дашнакцутюн». Поскольку Я.Гурр был представителем «другой национальности», дашнаки этот приговор заменили денежным штрафом в размере 2000 рублей (4, л.45). Я.Гурр эту сумму должен был предоставить в течение 7 дней в Центральный армянский комитет, начиная с 5-ого августа 1907 года. В случае неоплаты штрафа решено было принять другие меры. Колонист Я.Гурр не пошёл на поводу у вымогателей и 14 августа 1907 года он был застрелен армянскими террористами (4, л.45). Это дерзкое убийство вызвало волну недовольства у немецких колонистов. Во всех колониях проводились собрания, где осуждался акт вандализма армян. 20 августа 1907 года в колонии Еленендорф состоялось общее собрание колонистской общины, где принято заключение, что «Я.Гурр стал жертвой террористов в лице Армянского комитета»(4, л. 45)

На собрании отмечено, что «немало пострадали колонисты за последние года от злоумышленников, состоящих в связи с социалистической революционной партией Дашнакцутюн» (4, л.45).

Ещё в1904 году коварно был убит армянином колонист Готлиб Дигель, в 1905 году армяне ранили сына колониста Якова Андриса, находившиеся в винограднике своего отца. В этом же 1905 году армяне открыли огонь по Христиану Имануилу и Генриху Майеру, которые проезжали по шоссе вдоль армянских виноградников: Генрих Майер, раненный, в голову умер.

19 июня 1905 г. было вооруженное нападение армянских беженцев села Чайкент на колонию Еленендорф. Возглавляли банду некие Цатуров и Шакарянц. Как свидетельствуют документы, от выстрелов армян пострадали жители колонии Роберт Фоттелер, Герман Сейдел и Генрих Гурр. По данному делу щульц колонии написал рапорт (2, л.86).

В 1906 году армянином убит «по дороге из своего виноградника колонист Готлиб Фрик (4, л.54). Требованиями об ограждении немецкого населения от насилия армянских террористов, о предупреждении подобных преступлений в будущем колонисты неоднократно обращались к губернским властям. (2, л.150).

Как уже отметили, в армяно – азербайджанском конфликте 1905-1907 гг. немцы не принимали участие в вооруженных отрядах ни одной конфликтующей стороны. Немцы как пришлое население, не могло открыто выражать свой истинные эмоции, но непорядочность армян, их скандальность вызывали недоброжелательное отношение к ним немецких колонистов.

Ненависть армян к немецким колонистам была связана аполитичностью колонистов и их стремлением к стабильности, что сближало их с азербайджанцами. Кроме того, у армянских террористических организаций раздражение вызывала позиция Германии по так называемому «армянскому вопросу»: в Германии «армянский вопрос» был «непопулярным». Германские политики прекрасно понимали, что так называемое «армянское национальное движение» прокладывает путь для царской России к будущему захвату земель Османской империи. По этому, кайзер Вильгельм ещё 1902 году отказал армянскому лобби в поддержке, дипломатично сказав, что «ещё не пришло время ставить армянский вопрос на политическую почву»(14, л.51)

О доверительных отношениях между азербайджанцами и немецкими колонистами свидетельствуют попытки как-то помочь азербайджанцам, пострадавшим от рук армянских бандитских формирований.

Во время армяно-азербайджанского конфликта 1905-1907 гг. азербайджанские села часто подвергались нападению армянских отрядов. Особенно в этом отношении тяжело было тем селам, которые находились вблизи армянских деревень. Для того, чтобы беречь хоть какую часть своего имущества азербайджанцы оставляли свои вещи на хранения у немецких колонистов. Например, перед очередным нападением армянских бандитов в 22 декабря 1905 года жители азербайджанского села Топал-Гасанлы доставляли колонистам, в Еленендорф «целый фургон вещей, ковров, медных котлов, три азиатских мешка, наполненных пшеницей, матрасов, печи и другой домашней утвари» (5, л.17).

31 декабря 1905 года смотритель над рабочими братьев Фореров – колонист Георг Леглер обратился к приставу 2-ого участка о нападении десяти вооруженных армян на рабочих азербайджанской национальности в количестве 4-х человек. По сведению Г.Леглера армяне отвезли азербайджанцев в сторону села Молла-Джалилли и попытки отбить их у армянских бандитов не дали нужных результатов.

По рапорту Г.Леглера видно, что о дальнейшей судьбе этих азербайджанцев – выходцев из Южного Азербайджана ничего неизвестно. Немцы просили представителей официальных властей «найти и наказать бесчинствующих армян»(2, л.150).

В период после 1907 года в России усилилась внутренняя реакция и на этом фоне наблюдалось сравнительное ослабление преступной деятельности армянских дашнакских организаций. Февральская буржуазная революция 1917 года, после которой в России установилась двоевластие, принесла народам империи не только демократические новшества, но и социально-экономический, политический хаос. Армянский террор начался с новой силой. Положение становилось все угрожающим. Зачастили случаи грабежа, убийства немецких колонистов. 11 апреля 1917 года Еленендорфский сельский комиссар получил информацию о возможном нападении армян на колонию. (6, л.41) Обстановка как вокруг, так внутри колонии, была очень сложной. В окрестностях Еленендорфа поселились армянские беженцы из Ирана и Турции в количестве около 3000 человек. Кроме того, при населении 2200 человек, в колонии были размешены также 800 беженцев-айсоров и некоторые воинские части, возвращающиеся с Кавказского фронта.

Армяне развернули пропагандистскую работу среди солдат Стрелького полка Кавказской Кавалерийской Дивизии.

Из акта, составленного 07 июня 1917 года Еленендорфским сельским комиссаром Христианом Цайзером видно, что «житель г. Баку Агбель Огандоронянц, его жена и солдат Стрелкового полка Рыбалко зашли к сельскому Комиссару и жаловались на татар (азербайджанцы — И.А.), которые будь-то бы нападают на солдат.

Когда за ложные сведения их выдворили из здания сельского исполкома жена Огандоранянца призвала собравшихся солдат «разгромить подвалы немцев, и разбит бочки с вином». Алберт Цайзер и Теодор Гуммель старались успокоить жену Огандоранянца, но она продолжала призывать к погрому немцев»(7,л.13).

В акте, составленном Еленендорфским Сельским Комиссаром в 27 июня 1917 года говориться о том, что «какой то персидско-поданный Аршак Арутюнов на улице громогласно кричал, что немцы-колонисты соединившись с татарами (азербайджанцы-И.А.), действуют против русских и армян» и таким образом натравливал солдат на немецких колонистов(7, л.11).

Несмотря на то, что местные жители с уважением относились к военным, «солдаты этой дивизии в колонии Еленендорф вели себя очень непристойно. В результате колонисты написали жалобу и на ответ решено отправить дивизию в Персию. Недовольные солдаты пригрозили перед отъездом произвести погром всей колонии Еленендорф, «дабы у местных жителей оставить о себе вечную память» (6, л.41,53)

Летом 1917 года численность незаконных армянских отрядов на Южном Кавказе увеличивалась. В обеспечении этих отрядов огнестрельным оружием немалую роль играли разного ранга чиновники армяне из государственных структур.

Как видно из архивных документов только в колонии Еленендорф в течение 1914 – 1916 гг. было отобрано оружие у 50 колонистов и это мероприятие осуществлялось под руководством правительственного старшины В.Мелик-Осипяна (9, л.42-48).

Анализ наличных документов по данному вопросу показывает, что только часть оружия передана в архив Елизаветпольского уездного управления, а судьба остальной части охотничьего оружия неизвестна. В связи с этим делом было дано поручение Елизаветпольскому уездному комиссару вести «тщательное расследование по настоящему делу и о результатах сообщить Комитету» (9, л.49.б).

В дни августовского кризиса в России 1917 года, когда генерал Корнилов пытался с помощью армии разогнать Временное правительство и взять власть в свои руки, бесчинство армянских отрядов особенно усилилось. Они совершали разбойные нападения на хозяйства колонистов, пытались прибрать к своим рукам их земли и другое имущество (11,л.21). В сложившейся ситуации возникла необходимость в создании отрядов самообороны во всех немецких колониях. Например, уже 10 августа 1917 года на собрании колонисты Еленендорфа приняли решение «о создании народной милиции из числа преданных делу революции лиц». В решении также отмечено, что «основной целью создания народной милиции является обеспечение личной и имущественной безопасности колонистов» (11, л.23).

На очередном собрании в 24 августа 1917 года колонисты утвердили список членов народной милиции и обратились вышестоящим государственным инстанциям об оказании им помощи в формировании отряда самообороны (11, л.23).

Уже после свержения Временного Правительства, в 16 декабря 1917 года на общем собрании колонии принятие еленендорфцами решения «о создании военизированных групп для охраны колонии от вмешательств извне» и конкретная перечень фамилий членов этой охранной группы свидетельствует о том , что за время деятельности Временного правительства немецким колонистам не удавалось создать свои охранные отряды (12, л.21)

В прошении на имя Председателя делегации Закавказского комиссариата по урегулированию взаимоотношений между духоборами, молоканами, мусульманами и колонистами» колонисты просят «сделать соответственное распоряжение о выдаче необходимого количества винтовок и по 250 патронов к каждой винтовке»(12, л.21).

В октябре 1917 года в колонии Еленендорф был расквартирован Татарский (Азербайджанский-И.А.) конный полк , состоявший преимущественно из азербайджанцев. Он был создан в 1914 году и входил в состав «Кавказской туземной конной дивизии».

До января 1918 года Азербайджанский полк стоял в Еленендорфе и защищал немцев от всяких посягательств со стороны армян. В январе 1918 года в связи с расформированием Кавказской туземной конной дивизии Татарский конный полк оставил колонию. Колонисты выразили благодарность всадникам полка и выдали им премию в размере 200 рублей. (6, л.21).

После ухода Татарского конного полка по предписанию Елизаветпольского губернатора в Еленендорфе планировалось размещение 107-ого пехотного полка, в котором солдаты-армяне составляли значительный процент. Решение губернских властей вызвало негодование у немецкого населения. В 8 января 1918 года на колонистском собрании было отмечено, что размещение в колонии 107-ого пехотного полка представляло бы огромную опасность для колонии и на собрании принято решение «не допустить расквартирование войск и ходатайствовать об отмене этого распоряжения» (8, л.18).

Несмотря на протесты колонистов, по распоряжении помощника уездного комиссара Елизаветпольского уезда Тер-Асатурова в колонии Еленендорф был расквартирован отряд всадников Армянского Гражданского Комитета. (12, л.24).

Размещение армянских всадников в колонии нарушило спокойствие колонистов: провокационные действия армян против немцев зачастили. В письме Еленендорфского комиссара Армянскому Гражданскому Комитету сообщается о вооруженной вылазке жителей г.Елизаветполья Арманяка Захарова, Богдана Асирбекова, Богдана Епископянца в колонии в ночное время, за что они были разоружены и задержаны народной милицией. (12,л.23.).

Как видно из документа нарушители подчинялись Армянскому Гражданскому Комитету, по настоятельному требованию которого они были освобождены и отобранное оружие было им возвращено(12, л.33).

В марте 1918 года в Азербайджане общественно-политическая жизнь была сложная. После заявления Закавказского Сейма о признании условий Брест-Литовского мира, заключенного в 3 марта между Советской Россией и Германией турецкие войска перешли в наступление. За короткое время турки освободили города Ардаган, Карс, Баязет, Батуми. Большевицкий Бакинский Совет, где господствующие позиции принадлежали армянам, а также армянская националистическая партия «Дашнакцутюн», Армянский Национальный Совет беспокоились быстрым продвижением турецких войск в направлении Азербайджана и по этому хотели до вероятного прихода турков в Баку нанести удар по азербайджанской партии «Мусават» и всему тюрко-мусульманскому населению города и близлежащих районов. 4. Добиться этнической чистке под лозунгом «борьбы против контрреволюции» армянские большевики и дашнаки проводили диверсионную работу среди русского, айсорского, немецкого и другого населения региона. Во многих селах русских молокан в середине марта 1918 года началась военная мобилизация. В ночь 30 марта 1918 г. начался геноцид ,учинённый армянами против безоружного, мирного азербайджанского населения. Скоро это кровавая акция распространялась на всю территорию южного Кавказа.

По содержанию архивных документов того периода можно утверждать, что в отличие от русских-молокан немецкое население не поддалось влиянию анти — азербайджанской пропаганды, проводимой армянами. Немцы заняли нейтральную позицию, а в некоторых случаях даже встали на защиту азербайджанцев. Например, в 26 марта 1918 года вооруженная группа армян напала на рабочих-азербайджанцев, выходцев из Персии, работающие на винограднике колониста Андриаса Бека. Армяне ругали площадной бранью и «хотели убит их сказав, что они товарищи татар(азербайджанцы-И.А.), почему и нужно их уничтожить» (12, л.20). Благодаря немецким колонистам удалось спасти рабочих-азербайджанцев от явной гибели. В рапорте комиссара Еленендорфа от Армянского Гражданского Комитета требуется, чтобы армяне «не трогали рабочих проживающих в Еленендорфе», потому, что «они являются лишь рабочими и других замыслов не имеют» (12, л.20). В начале 1918 года отношения между немцами и армянами накалились до предела. Армянское население «сознательно и систематически» причиняло убытки немецким хозяйствам.7 апреля 1918 года в обращении Еленендорфского сельского приказа к Елизаветпольскому Армянскому Гражданскому Комитету говорится о том , что «жители селения Мурут, Азат и Чайкент прогоняют скота своего приблизительно до 1500 голов и потравляют сенокосные угодья» (12, л.15). Как видно из документов, несмотря на жалобу колонистов, Армянский Гражданский Комитет не предпринимал никаких мер против нарушителей и подобные их действия повторялись и в последующие месяцы (12, л.25).

22 апреля 1918 года Закавказской Сейм объявил о создании единой независимой Закавказской Федеративной Республики, в состав которой входили все Южно-кавказские территории, кроме тех которые находились под контролем Бакинского Совета. Объявление Закавказской Федерации не изменило существующее положение. Армянские националистические отряды продолжали терроризировать мирное население Южного Кавказа – азербайджанцев, грузин, евреев, немцев и других. Армянские националисты мечтали о создании «Великой Армении», которая простиралась бы от Ростова — на Дону до берегов Каспийского и Средиземного морей.

Так называемые армянские революционеры претворяли в жизнь политику «высвобождения места», чтобы на землях Османской империи, Грузии и Азербайджана создать так называемую «Великую Армению» от моря до моря. Армянам надо было истребить мусульман на территориях, заселенных неармянским большинством. В осуществлении этих злостных намерений жертвами стали также нетюркское, немусульманское население, такие как немцы, которые как уже отметили, осуждали террористическую деятельность армянских боевиков.

С мая 1918 года отношения между немцами колонистами и армянами обостряются. Как свидетельствуют документы, 6 мая 1918 года жители города Елизаветпола Вано Акопов, Гамаяк Тер-Гукасов, Рубен Аганесян, Артём Аганов, вооруженные винтовками разного калибра, совершили разбойное нападение на колонию Еленендорф. Через два дня после əтого события жители села Зурнабад Макир и Арустам Кочаровы напали на отряд самообороны к.Еленендорф, в результате чего армянские боевики были ранены и у них «была отобрана турецкая винтовка с 77 патронами, патронташ, кинжал с поясом и ножик». Такая же участь постигла нападавших на колонистов жителей села Карабулах Петроса Беглярова и Тиграна (12, л.3).

Елизаветпольский Армянский Гражданский Комитет поддерживал преступную деятельность дашнаских отрядов и требовал от колонистского руководства «сделать распоряжение о передаче конфискованного оружия Армянскому Гражданскому Комитету для передачи их по принадлежности» (12,л.36.)

Нападение армянских боевиков на немецкие колонии продолжались и в течение мая месяца 1918 года (12, л.36,42). Армяне планировали изжить немцев из колоний, намеревались прибрать к своим рукам их земли, дома и другое имущество. Отметим, что в западных районах Азербайджана в то время поселились тысячи армянских переселенцев из Ирана и Турции, которые брали активное участие в разбойных налетах на немецкие колонии.

Армянский Гражданский Комитет, оправдывая преступную деятельность армянских вооруженных отрядов во всех немецко-армянских конфликтах обвинял самих колонистов. Например, в 9 мая 1918 года группа жителей села Зурнабад во главе с Агаджаном Карахановым совершили вооруженный налет на колонию Еленендорф. По этому поводу Еленендорфский сельский исполком выразил свой протест, на что Елизаветпольский Армянский Гражданский Комитет ответил, что армяне намеревались «выбраться… из колонии» и дело «могло кончиться и без кровопролития, если бы не появление перед вооруженными зурнабадцами командира Немецкого батальона Рущица, которой и до этого держал себя по отношению к армянам чересчур решительно, а в этот день принял сразу такие действия, кои неминуемо должны были кончиться кровопролитием» (9,л.51).

Как видно, единственной силой, которая могла дать отпор дашнакским отрядам был Немецкий батальон, от решительного командира которого армяне хотели избавиться, даже требовали «чтобы батальонный начальник Рущиц был бы переведён в другое место»(9, л.51 об). Это было не единственное условие, что Армянский Гражданский Комитет ставил перед колонией Еленендорф взамен на мирное сосуществование. Армяне требовали также, чтобы Еленендорфский исполком сделал «обращение к проживающим и проживавшим в колонии армянам с заверением, что инцидент считается исчерпанным и весьма нежелателен выезд из колонии армян» (9, л.51 об).

В случаях нападения армян на колонию Армянский Гражданский Комитет требовал от немцев не предпринимать никаких шагов по отношению к армянам, а обратиться к Армянскому Гражданскому Комитету.

Во время Закавказской Федерации делались попытки захвата имущества немецких колонистов со стороны официальных организаций, где заправили в основном чиновники армянской национальности. Например, по решению Елизаветпольского Уездного Комитета Еленендорфский немецкий лазарет вместе со своим имуществом был передан в распоряжение Всероссийского союза городов, председателем был армянин Е.А.Меликов и в состав комиссии для приема имущества лазарета входили А.М.Тер-Ионесян и Р.Н.Сафразбекян. Заведующим лазаретом был доктор А.Амирханов, тоже армянин по национальности (13, л.20).

Как свидетельствуют документы, имущество Еленендорфского лазарета должно было распределяться между Чайкендским и Чардахлинским медицинскими пунктами, а также лазаретом для беженцев-армян, что находился в селе Азат. Усилиями солдат Немецкого Стрелкового полка, присланных из Тифлиса 10 мая 1918 года удалось предотвратить растаскивание лазарета по армянским деревням. Претензии армян к немецкому лазарету были настолько не обоснованными что этот случай вызвал справедливый протест во всех немецких колониях Южного Кавказа. Обсуждая этот вопрос на своем заседании Закавказский Союз немцев, правление которого находилось в Тифлисе, принял «о правомочности действий немецких колонистов» (8,л.11).

В конце мая 1918 года среди фракций Закавказской Федерации противоречия усилились и 26 мая 1918 года Грузия вышла из ЗФР.28 мая 1918 года Национальный Совет Азербайджана принял Акт о независимости, и была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, которая гарантировала «в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам без различие национальности, вероисповедания, социального положения и пола»(13,л.10). В истории народов Азербайджана, в том числе немецкого населения начался новый этап, когда их стабильную жизнь от армянского террора защищала молодая Азербайджанская Республика.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (далее — ГИААР) ф.508,оп. 1, д.

- Там же, д. 93.

- Там же, д. 102.

- Там же, д. 110.

- Там же, д.

- Там же, д. 377.

- Там же, д.

- Там же, д. 395.

- Там же, д.

- Там же, д.

- Там же, д.

- Там же, д.

- Aзербайджанская Демократическая Республика. (1918-1920) Законодательные акты (Сборник документов). Издательство «Азербайджан», Баку, 1998. 560 с.

- «Кавказский вестник».Тифлис, 1905, №4.

15.Шавров Р.И. Новая угроза русскому делу в Закавказье. Предстоящая распродажа Мугани инородцам. Спб., 1911.

İkram Agasiyev

XX əsrin əvvəllərində erməni silahlılarının Azərbaycanın alman kolonistlərinə qarşı təcavüzü. (1904-1918)

Məqalədə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaşayan alman kolonistlərinə qarşı erməni terrorçularının törətdikləri qanlı aksiyalardan danışılır. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan ermənilərin əsas məqsədi Cənubi Qafqazda yaşayan türk-müsəlman əhalini məhv etmək, onların torpaqlarında öz dövlətlərini qurmaq idi. “Erməni məsələsi”ndə Almaniyanın, ədalətli olaraq, erməni lobbisini dəstəkləməməsi, həmçinin almanların azərbaycanlılara rəğbətlə yanaşmasına görə erməni terror dəstələri Cənubi Qafqaz alman əhalisini də hədəfə almışdı. Məqalədə ermənilərin alman kolonistlərinə qarşı terror aktları haqqında onlarla sənədli sübut göstərilir.

Yalnız 28 may 1918-ci il tarixdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə erməni terrorçularına layiqli cavab verildi və alman əhalisinin azad inkişafı üçün şərait yarandı.

Ikram Aghasiyev

AGGRESSION BY ARMENIAN ARMED FORCES AGAINST GERMAN COLONISTS IN AZERBAIJAN IN THE EARLY 20th CENTRY (1904-1918)

The article deals with bloody actions committed in the early 20th century by Armenian terrorists towards German colonists who lived in Azerbaijan. The key aim of Armenians living with “Great Armenia” illusion was to destray Turkic-Moslem population of the Southern Caucasus, establish their own state in its lands. Since in “Armenian issue” Germany fairly didn’t support Armenian lobby and Germans regarded Azerbaijanis with favour, German population of the Southern Caucasus became target of Armenian tourists group, too. The article gives dozens of documentary facts about terror acts by Armenian against the German colonists.

Only after establishing Azerbaijan people’s Republic on May 28, 1918 there was given worthy repulse to the Armenian terrorists and appeared conditions for the German population’s free development.

Источник: Статья опубликована в журнале « Азербайджан и Азербайджанцы», Vol.102, № 9-12, 2008, s.100-107.

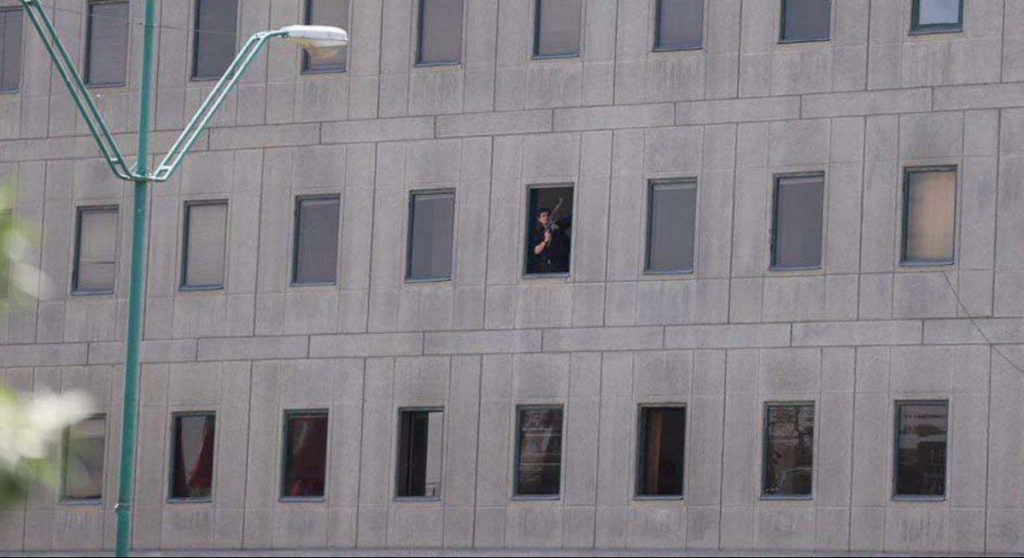

Иран не остается в стороне от сирийского конфликта. Кажется, США могут все повернуть в этом плане в свою сторону и руками Израиля уничтожать иранских ополченцев. Каждый шаг в этом направлении ведет к усилению позиций американцев в регионе, богатом энергоресурсами.

Иран не остается в стороне от сирийского конфликта. Кажется, США могут все повернуть в этом плане в свою сторону и руками Израиля уничтожать иранских ополченцев. Каждый шаг в этом направлении ведет к усилению позиций американцев в регионе, богатом энергоресурсами.